di Paolo Trama*

1. Paranoia speculare da guerra fredda

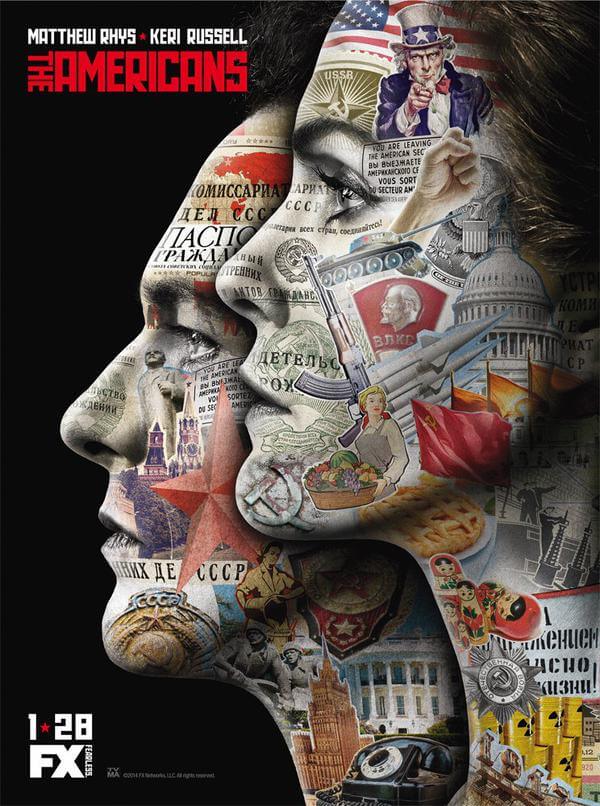

Psicosi collettiva del complotto, delirio persecutorio socialmente normalizzato: The Americans (FX 2013-2018) e Deutschland 83/86 (Sundance TV 2015 e 2018[i]) tematizzano l’emozione culturale di una “paranoia speculare”, costituita dalla dialettica tra l’ossessione del pericolo rosso e lo spettro del consumismo borghese e imperialista, attraverso strategie narrative e un immaginario sostanzialmente affini.

Sotto il segno di un più generale revival degli Eighties, fenomeno di cui pure in queste pagine si dovrà tenere conto, sono, forse più di altre, queste le due serie che si fanno notare per la scelta di appuntare l’attenzione su quella che Hobsbawm definisce “Seconda guerra fredda” (1997: 288), dalla metà degli anni ’70 circa. Se, infatti, fino agli anni ’70 si tratta in prevalenza di “Pace fredda”, secondo ancora la definizione di Hobsbawm (1997: 192)[ii], nei primi anni ’80 la tensione sale:

Gli scenari concitati di un attacco nucleare, che venivano previsti e propagandati dai governi e dagli strateghi della Guerra fredda nei paesi occidentali nei primi anni ’80, erano creati dal nulla. Essi ebbero peraltro l’effetto di convincere i sovietici che un attacco nucleare preventivo da parte dell’Occidente ai danni dell’URSS era possibile o perfino imminente, come parve loro in certi momenti durante il 1983. (1997: 292)

E, se i Summit di Reykjavik (1986) e Washington (1987) segnano il cosiddetto “inizio della fine” (prima della caduta del Muro), ciò non significa che la pervasività dell’emozione culturale circolante tra i due blocchi si vada attenuando.

Prendiamo, ad esempio, una di quelle che potremmo definire, rispetto al nostro ambito di osservazione (la tematizzazione della Guerra fredda), “serie TV indirette”, cioè prodotti televisivi seriali che includono riferimenti più generici a quel clima[iii]: una di queste è certamente Chernobyl (Sister Pictures, The Mighty Mint, Word Games 2019), ambientata, come è facile intuire, nel 1986. Durante il secondo episodio si assiste a una scena in cui due scienziati che si trovano in Bielorussia, dunque a una certa distanza dal sito del disastro, si allarmano per l’improvviso impennarsi dei rilevatori di radiazioni nucleari, scambiandosi battute di dialogo di tale tenore:

– 8 milliroentgen. Una perdita?

– No. Sarebbe scattato prima. Viene da fuori.

– Gli americani?[iv]

Non molti anni dopo, si entrerà in un nuovo clima di tensione determinato dalla minaccia del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista-islamica. Interessante questo breve dialogo, presente in Homeland (stag. 2 ep. 10), dove due navigati agenti della CIA, a colazione, discettano dei diversi sistemi di regole non scritte, vigenti tra l’era della guerra fredda e quella del terrorismo internazionale:

– Mi manca la Guerra fredda.

– Preferisci la minaccia di un olocausto nucleare?

– Nooo, mi mancano le regole: loro non sparavano a noi e noi non sparavamo a loro.[v]

Dopo aver ricordato, per inciso, che ci troviamo negli anni della Guerra d’Iraq (2003-2011), qui la nostalgia del clima da Guerra fredda sembra colorarsi di un cinismo da spie inveterate: dopo tutto, a detta dei due personaggi in scena sovietici e americani hanno vissuto di una tensione costante ma, a suo modo, ‘regolata’.

E così, appare evidente, quanto meno da quelle qui scrutinate, che sia le serie che tematizzano direttamente la Cold War, sia quelle che lo fanno in maniera solo tangenziale, fanno di preferenza riferimento all’ultimo segmento temporale di quel periodo storico. Proveremo solo alla fine ad azzardare qualche spiegazione.

- Rappresentazione degli spazi e dinamiche attanziali

Nella acclamata e pluripremiata serie americana The Americans[vi], “period drama” o “period spy thriller”[vii], gli attori del conflitto sono distanti (USA e URSS), ma la serie si concentra su emissari annidati nel cuore pulsante stesso, da un punto di vista strettamente geografico, del potere di uno di quei due attori. Spie sovietiche (ufficiali del KGB) lungamente addestrate, si spacciano per americani “veri”, dopo aver sottratto la loro identità a cittadini americani morti: si tratta dei cosiddetti «illegal resident spies».

In realtà, sebbene inseriti in filoni narrativi laterali, non mancano agenti del controspionaggio dell’FBI che cercano di arruolare elementi dell’ambasciata sovietica come spie americane. Dunque, i vettori delle forze in campo sono bidirezionali, ma essi si dipartono sostanzialmente da Washington, dove risiedono Philip ed Elizabeth Jennings[viii] coi loro figli, ma dove si trovano anche l’ambasciata sovietica e il centro della counterintelligence dell’FB[ix]; non mancano peraltro vari momenti in cui l’ambientazione si sposta in URSS, sia per illuminare la gestione decisionale politica in azione dall’altra parte della cortina di ferro, cioè presso centri del potere in URSS (a Mosca, in particolare, dove si trova il “Center” operativo del KGB), sia per lasciare spazio a vari flashback circa la vita dei due agenti nei loro luoghi d’origine[x].

Deutschland 83/86 si concentra narrativamente, invece, su quello che è il punto di contatto più sensibile tra le aree corrispondenti ai blocchi contrapposti: la serie si svolge tra Berlino e Bonn: dunque, in questo caso, gli agenti del conflitto sono geograficamente contigui. Se è pur vero, ancora una volta, che il personaggio principale è una spia dell’est in grado di infiltrarsi nei gangli dell’esercito della Germania federale, tuttavia, come vedremo, sia la serie che il suo sequelelaborano in modo assai diverso la dialettica tra spazi e agenti del conflitto.

Più in generale, quindi, manifestano uno spiccato spessore simbolico le specifiche modalità con cui i personaggi principali delle due serie, sin dalle rispettive sigle (come vedremo), occupano i ruoli e abitano gli spazi-chiave del conflitto tra blocchi contrapposti e si muovono all’interno di tali spazi, modificando via via le loro dinamiche attanziali.

L’ipotesi è che, seguendo un approccio funzionale e topologico di questo tipo, non solo dovrebbe emergere la specificità dei due prodotti seriali in questione, ma dovrebbe essere anche possibile ritagliare la peculiare declinazione cui vanno incontro i due nuclei tematici dominanti comuni che scorrono sottotraccia alle strutture narrative ricorrenti: il conflitto e la paranoia.

- Un conflitto (strisciante) a scatole cinesi

In effetti, le due serie articolano la rappresentazione del conflitto in modi alquanto diversi. E l’ambientazione geografica, ovvero, la distribuzione materiale degli spazi nella rappresentazione seriale, spiega solo in parte le scelte di seguire secondo certe modalità le traiettorie che in quegli spazi i personaggi disegnano.

Partendo da questi dati materiali della fiction (rappresentazione degli spazi e traiettorie dei personaggi[xi]), dovremmo giungere a individuare i due nuclei tematici di cui si è detto, ma declinati in modo diverso e dunque fecondi anche per ritagliare le specificità formali delle due produzioni seriali.

Al di là del ritmo visivo forsennato e della musica incalzante (il tema di Nathan Barr, compositore statunitense, non a caso, presenta sottili influenze russe[xii]), la sigla di The Americans è tutta costruita su reduplicazioni speculari[xiii], col frequente ricorso alla schermata in split, oppure con immagini contrapposte collocate in sequenza. I caratteri cirillici e quelli latini, così, sono compresenti o si alternano; c’è una fitta teoria di immagini ispirate allo stesso soggetto (l’astronauta, il bambino, la donna, il ballerino, il soldato, oltre a personaggi al potere in quegli anni), che vengono però a confliggere attraverso le traduzioni ideologiche che le simbolizzano in modo differente.

Qui, infatti, il nemico è interno a plurimi livelli: non solo si incarna in un’intera famiglia di spie sovietiche acclimatate nei sobborghi di Washington, ma, nelle forme di conflitto interiorizzato, si insinua e si insedia sin nelle coscienze dei due protagonisti, dimidiati tra la cieca fedeltà alla loro missione e le illusorie seduzioni del liberalismo borghese. La struttura narrativa, insomma, viene a configurarsi come una serie di scatole cinesi abitate da forze interne contrapposte sempre più invasive, fino a coinvolgere il singolo personaggio, che risulta agitato da contrasti insanabili. Il “pungiglione”, allora, un riferimento ai tristemente famosi missili “stingers” usati come spauracchio, che danno il titolo a un particolare episodio[xiv], può assurgere a correlativo dell’intera serie: il simbolo di un conflitto continuamente rigenerantesi, che si rinnova in ogni cellula dei due organismi a contatto.

Tanto per fare un esempio, c’è una frase assai significativa pronunciata in russo da Arkady Ivanovich (l’ex direttore della Rezidentura, ormai epurato) e rivolta a Oleg[xv], anch’egli un tempo a capo del Direttorato X, un dipartimento del KGB: «L’intero Paese si sta dividendo», con evidente riferimento all’URSS. Significativo che i livelli del discorso siano due e che entrambi implichino una scissione interna ad un sistema: l’uno esclusivamente istituzionale-politico; l’altro, tanto istituzionale quanto privato-relazionale. Infatti, il piano primario del discorso riguarda il vertice di Washington per la stipula di un noto trattato sulla limitazione degli euromissili[xvi]: Arkady è seriamente preoccupato per le manovre che i nemici interni al Partito stanno ordendo contro Gorbacev, affinché il vertice fallisca. Nello stesso tempo, però, c’è un piano discorsivo più specifico relativo al conflitto matrimoniale[xvii] che si è scatenato tra Philip, ormai renitente a svolgere ogni mansione da agente segreto, ed Elizabeth, tetragona nel rispettare gli ordini che le vengono impartiti dal Centro. Oleg, a detta di Arkady, dovrà approfittare di tale dissidio per spingere Philip a spiare la moglie e scoprire chi siano coloro che tramano contro la nuova strategia “ufficiale” tenuta dal leader sovietico. Insomma, se la frase è riferita all’URSS di Gorbacev, sembra incarnare a tutti gli effetti un motto estensibile all’intera costruzione narrativa di The Americans.

- Il «circolo vizioso dei propri antagonismi»

Deutschland 83 e 86, di produzione tedesca, seguono delle logiche narrative ben più prevedibili, ruotanti emblematicamente intorno all’unico protagonista, il cui sistema assiologico – sostanzialmente saldo e coerente – propone meccanismi di identificazione meno complessi, in relazione al suo costante sforzo di indurre a un dialogo “ecologico” le parti ideologicamente contrapposte.

Fin dalla sigla d’apertura si accampa dominante l’immagine del protagonista, sebbene non manchino anche qui figure “speculari”: riproduzioni di cartine geografiche, immagini di repertorio mescolate a quelle attoriali. In realtà, qui si segue più la tecnica del puro collage che, come invece accadeva in quella di The Americans, una strategia compositiva che ruoti intorno a una struttura speculare dinamica[xviii].

Un giovane tedesco dell’est, Martin Rauch (nome in codice: “Kolibri”), viene inviato, suo malgrado, dall’HVA (agenzia di spionaggio-intelligence straniero della STASI) dall’altra parte del Muro per spiare i piani della NATO[xix]. Anche in questo caso, l’identità è quella di un ufficiale morto (Moritz Stamm); anche in questo caso, il nemico, se visto dall’Ovest, è interno e ignoto. Ma, pur seguendo alcune delle stesse logiche della serie americana, qui abbiamo un protagonista che opera costantemente per soffocare quei focolai di infezione che si aprono lungo il confine tra gli schieramenti, causati dal sospetto elevato a strategia da parte di entrambi i blocchi ideologici.

Qui a Kolibri tocca ridecodificare testi trasmessi da uno schieramento all’altro o sottratti dall’uno all’altro, inquinati dal rumore “bianco” della sindrome paranoide[xx].

Come la sigla preannuncia, dunque, Martin, il protagonista, è sempre in movimento, corre affannosamente (ben più di un fotogramma della sigla lo ritrae in questa posa) da un confine all’altro delle due Germanie divise dal Muro, nel costante sforzo di sedare la tensione pervasiva, inducendo a un dialogo “ecologico” le parti politicamente contrapposte. Il “Kolibri” volteggia, attraversando di continuo il confine, per scongiurare la minaccia di un disastro nucleare costantemente annunciato e sbandierato da regimi dominati da un reciproco sospetto paranoide: «essendo la paura del pericolo nutrita sempre dal sospetto, il potere della paura è un potere del sospetto» (Tarizzo 2007: 66). Sebbene tratta da tutt’altro contesto, si potrebbe ricorrere a una riflessione di Žižek dedicata a certi meccanismi ricorrenti nell’immaginario dei nostri tempi: «l’orrore di una società come meccanismo contingente che segue ciecamente la sua strada, presa entro il circolo vizioso dei propri antagonismi.» (2016, p. 374).

- Un dialogo paranoide-speculare

Dunque, la dialettica tra attanti e spazi del conflitto è di certo parte integrante del nucleo tematico delle due serie, ma l’altro aspetto interessante, pur sempre strettamente legato al conflitto, concerne il ricorso a un dispositivo narrativo-chiave che si fa motivo dominante in quanto “emozione culturale”[xxi], ovvero il dialogo paranoide[xxii].

Nell’episodio 7 sono sul proscenio ancora una volta due funzionari, stavolta però entrambi afferenti al Blocco est, uno tedesco e uno sovietico; ecco alcune battute del dialogo tra i due:

– questo caso RYAN è soltanto una speculazione. Se continuate così, potrebbe scoppiare una Guerra atomica. Aleksjei, e se la vostra fosse soltanto una fantasia paranoide?[xxiii]

– Pensi che sia paranoide che Andropov voglia colpire, prima che la NATO elimini il nostro comando centrale?

Visto il tema prescelto e il contesto storico di riferimento (la Guerra fredda, appunto), il più classico degli statuti nosografici della paranoia, ovvero quello dell’“io contro tutti”, viene tradotto sul piano estetico in un ben più sfumato modello psichico duale, relazionale e sociale, intessuto di proiezioni e identificazioni proiettive tentacolari, reciproche e speculari, di fantasie persecutorie e di schemi interpretativi di ispirazione e stampo complottista.

Per articolare quest’altra faccia del nucleo tematico, approssimandosi così alla modellizzazione teorica di meccanismi sociali – cioè non più e non solo individuali – dominati dalla paranoia, può essere utile provare a coniugare una teoria sul dialogo (e sul conflitto) tra culture, come quella elaborata da Lotman, con una definizione di “delirio interpretativo”.

Ma prima ripercorriamo un segmento, tratto ancora dall’episodio 7, della telefonata in cui Martin tenta disperatamente di convincere la zia (agente segreto della STASI, infiltrata a Bonn come rappresentante della cultura) del fatto che la cosiddetta “Able Archer”, nome in codice della simulazione di un’escalation globale fino allo scoppio di una guerra atomica, sia davvero tale:

– Able Archer è solo una guerra simulata.

– Sempre il solito ingenuo.

– Nooo, voi state prendendo un abbaglio!

[…]

– La simulazione è un’eccellente copertura per una vera guerra.

– Ma così rischiate di scatenare una guerra vera!

Insomma, Martin mette l’accento sul realismo dei dettagli, ma solo per evidenziare lo statuto di dissimulazione dell’evento. In questo senso, si tratta di una scena esemplare: se una simulazione dissimula una guerra vera, quale potrà mai essere una simulazione “vera”, una “vera” simulazione? Il «circolo vizioso» è ormai inattaccabile, chiuso com’è su se stesso e privo di vie d’uscita.

Partiamo allora da una definizione “individuale”, secondo la quale nel delirio vi sarebbe:

fissazione ad un certo stadio del processo interpretativo che resterebbe così bloccato su alcuni patterns immutabili attraverso i quali nuovi eventi sarebbero riconosciuti senza feedback modificatore, in modo che, a poco a poco, la distanza – l’ambiguità – tra patterns di riferimento, che servono al riconoscimento, e gli eventi nuovi da riconoscere, diventa sempre maggiore, fino al punto che il processo stesso di riconoscimento si blocca e riuscirà a sopravvivere solo rinchiudendosi su se stesso.(Atlan 1986: 128)[xxiv]

Sebbene qui ci si trovi ancora in una sfera individuale, quella, per intendersi, del “io solo contro tutti”, spicca l’opposizione «patterns di riferimento» vs. «eventi nuovi da riconoscere», euristicamente efficace. Il passaggio successivo prevede il tentativo di integrarla con una visione dialogica (e quindi relazionale-sociale) dei meccanismi di trasmissione della cultura; così, ricorrendo alle indagini di Lotman sulla semiosfera, va tenuto conto che:

il dinamismo delle coscienze ha bisogno – a qualunque livello culturale – della presenza di un’altra coscienza che, autonegandosi, cessi di essere «altra» nella stessa misura in cui il soggetto culturale, creando nuovi testi nel processo di scontro con un altro, cessa di essere se stesso. (1985a: 127)

Perché dunque ci sia dialogo, c’è bisogno di simmetria, asimmetria ed enantiomorfia: un polo della comunicazione si fa un’immagine dell’altro per assimilarlo nella coscienza; è vero sì che il testo dell’altro viene adattato al proprio codice (immagine enantiomorfa, cioè una traduzione e trasformazione, un rovesciamento del codice altrui, un doppio speculare), ma il dialogo si dinamizza quando l’altro polo, dopo essersi confrontato con tale immagine, può chiarire il suo ruolo nella dialettica relazionale. E, tuttavia, tali processi sono assai delicati:

Il doppio ruolo dell’immagine interiorizzata, a cui si richiede di essere tradotta nel linguaggio interno della cultura (cioè di non essere «estranea») e nello stesso tempo di essere «estranea» (cioè di non essere tradotta nel linguaggio interno della cultura), genera conflitti molto complessi, segnati a volte dall’impronta della tragicità. (Lotman 1985a: 125)

La dimensione paranoide della comunicazione si manifesta nella traduzione irrigidita nel proprio codice del messaggio dell’altro. I meccanismi generatori di senso si bloccano perché quello che è il normale funzionamento dei processi comunicativi, cioè la traduzione nel proprio codice attraverso l’interiorizzazione dell’estraneo all’interno del proprio mondo, perde elasticità e si blocca sul raddoppiamento speculare. Si ha sì un doppio enantiomorfo, cioè una traduzione rovesciata nel proprio codice, che però non viene ri-adeguata al contesto reale, che non ritorna a conformarsi al principio di realtà.

Rispetto alla paranoia descritta classicamente come un “io contro tutti”, qui abbiamo un dialogo a sfondo paranoide: non una psicosi classica, bensì un’emozione culturale-collettiva che circola nell’immaginario di entrambi gli interlocutori.

- Il Revival degli Eighties come emozione culturale

Infine, anche grazie all’analisi comparativa con altre serie TV, che in maniera più o meno diretta fanno riferimento allo stesso tema (su tutte, la 3a stagione di Stranger Things[xxv]), si proverà ad articolare qualche tentativo di riflessione sul perché la gran parte di esse (comprese chiaramente le due in primo piano) limiti i riferimenti storici agli anni ’80, rientrando quindi nel più generale Revival degli Eighties[xxvi], così diffuso in questi ultimi tempi. E ciò, nonostante la tematica della Guerra fredda sembri ben poco consona all’edonismo reaganiano imperante, pure evidente in altre scelte estetiche dei vari prodotti qui evocati; quasi che il tardo capitalismo che in quel torno di anni prende forma, e che a tutt’oggi perdura, abbia per certi versi bisogno di identificare un conflitto incarnato, manicheo.

Le motivazioni possono essere varie: non manca un’ipotesi, dall’impronta generazionale-economica, secondo cui l’industria culturale seguirebbe cicli trentennali; è così che i creatori dell’immaginario più attuale attingerebbero all’universo mitizzato della loro adolescenza / giovinezza: in questo caso, agli anni Ottanta, «un’epoca in cui la Guerra fredda poteva essere War Games»[xxvii].

E in effetti tale ipotesi ben si attaglia all’approccio parodico di una serie come Stranger Things: assai significativa è la scena, presente nell’episodio 3 della terza stagione, in cui due dei giovani protagonisti sono impegnati “a fare spionaggio” e devono identificare, nel via-vai di un mega centro commerciale, degli “evil Russians”, cioè dei sovietici infiltratisi in territorio americano e colpevoli di tramare un’operazione militare che sfrutta forze sotterranee malvage soprannaturali[xxviii] per sovvertire l’imperialismo americano. Il dialogo tra i due prevede, tra le altre, le seguenti battute:

– vedi niente?

– non so assolutamente cosa devo cercare.

– russi malvagi.

– sì, esatto, non so che aspetto ha un russo malvagio.

– alto, biondo, che non sorride. Devi anche cercare auricolari, mimetica e borsoni.

– capito, ok, borsoni.

Che poi a essere identificato come russo malvagio sarà un malcapitato insegnante di aerobica, poco conta: proprio questa dimensione parodica e vintage per adolescenti lascia intuire quanto diffuso sia il topos della Guerra fredda, in stretta connessione con gli anni Ottanta. Del resto, i creatori della serie hanno intenzionalmente coniugato horror e science fiction con quell’ambientazione, per una sorta di omaggio autoironico e parodico al suo immaginario.

Altro esempio: lo spunto cronachistico per la creazione di The Americans è stato lo scoppio, nel 2010, dello scandalo “The Illegals Program”, quando dieci spie russe ‘dormienti’ furono arrestate dall’FBI; tuttavia, Weisberg, il creatore della serie, dopo aver pensato agli anni ’70 perché di quell’epoca amava, come egli stesso ebbe a dichiarare, “the hair and the music”, preferì un’ambientazione nell’era di Reagan, dominata appunto dal mito dell’“Evil Empire” (Rives-East 2019: 2017).

Eppure, l’ipotesi di una ciclicità dei Revival potrebbe non bastare; a fronte di questa mitizzazione dell’edonismo incipiente, dell’inizio del turbocapitalismo, la nostalgia del conflitto potrebbe avere altre radici. L’altra ipotesi, che del resto non esclude quella appena esposta, sarebbe che gli anni ’80 segnino la fine della contrapposizione ideologica e l’inizio del post-moderno: queste serie sarebbero marcate dagli ultimi bagliori di un mondo drammaticamente immerso in un conflitto che si sta avviando verso la fine dei blocchi e il dominio del cosiddetto tardo capitalismo.

Una formazione di compromesso? Pur nelle assai differenti declinazioni stilistiche (la parodia horror adolescenziale di Stranger Things; il pop acido e libertario di Deutschland 83; il cupo pessimismo drammatico di The Americans), queste serie si muovono su una sorta di crinale rappresentativo: tra un’età al suo crepuscolo, attraverso il ricorso all’immaginario di un conflitto che si rigenera attraverso meccanismi di dialogo paranoide, e un sistema incipiente, dominato da un capitale soft ma onnipervasivo, pur sempre minacciato, sebbene da tutt’altro blocco, quello del terrorismo di matrice fondamentalista-islamica (ma questa è tutt’altra storia):

Le onde della cultura si muovono nel mare dell’umanità. Questo fa sì che i processi che si verificano siano inseparabili dall’esplosione delle emozioni collettive. […] il funzionamento del meccanismo culturale produce emozioni collettive spontanee […] Esiste un indubbio rapporto fra il rapido progresso tecnico-culturale dell’Europa rinascimentale, l’accelerarsi del ritmo della vita, il dinamismo dello svolgersi dei processi storici da un lato e l’amoralismo dell’élite culturale e il terrore che si era impossessato degli strati medi e retrivi della società dei secoli XV-XVII. […] L’andare avanti ha prodotto un andare indietro. La fiducia nella potenza dell’uomo e il timore delle brutte conseguenze di questa potenza hanno camminato mano nella mano. Fenomeni analoghi si osservano anche nel XX secolo. Lo studio della semiotica della cultura ci conduce così alla semiotica delle «emozioni culturali». (Lotman 1985b: 144-145)

* Questo testo è frutto della rielaborazione di un intervento sul tema “La rappresentazione della guerra fredda nelle letterature e nelle arti (1947-1989)”, Laboratorio Malatestiano – Seminario inter artes, tenutosi presso la Rocca Malatestiana – Santarcangelo di Romagna, il 27-28 settembre 2019.

_

Note

[i] Concepita come una trilogia: la terza stagione sarà ambientata nel fatidico 1989.

[ii] Si legga anche questa incisiva caratterizzazione del periodo, ad opera dello stesso autore: «conflitto oscuro tra i loro servizi segreti, ma nessuna decisione fondamentale presa dai governi» (Hobsbawm 1997: 270)

[iii] Tra le quali ci sarebbero da annoverare un po’ alla rinfusa: The Man in the High Castle (L’uomo nell’alto castello, Amazon Studios, Scott Free Productions 2016-2018); la terza stagione di Stranger Things (Camp Hero Productions, 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre 2019), 1983 (The Kennedy Marshall Company 2018), oltre alla mini docu-serie Wormwood (Fourth Floor Productions, Moxie Pictures 2017) e all’episodio finale della seconda stagione di Mad Men (episodio n. 13 della seconda stagione, AMC 2008) in cui viene evocata la crisi missilistica cubana.

[iv] Ep. 2; «The Americans», in originale.

[v] Homeland (Showtime Networks 201-in corso); stag. 2, ep. 10.

[vi] Il creatore della serie, ambientata tra il 1981 e il 1987, è Joe Weisberg, non a caso una ex spia della CIA. Sugli aspetti strettamente storici e sulla verosimiglianza dell’impianto complessivo, si veda Del Pero 2015, pp. 656-660.

[vii] “period”, nel senso di serie TV ambientata in un preciso periodo passato (gli anni Ottanta, appunto).

[viii] Definibili quindi come Russians illegals (Nadezhda e Mikhail o Mischa).

[ix] La “Rezidentura”, al cui interno si muovono quelli che possiamo definire “Russians russians”.

[x] Su cui, cfr. Del Pero 2015: 650. Per l’incredibile ricchezza delle ambientazioni, si può consultare l’esaustiva lista presente in: https://theamericans.fandom.com/wiki/List_of_Places_Mentioned_in_The_Americans (un “fandom” è il “regno dei fan”, una parola-macedonia composta da “fanatic” + “kingdom”).

[xi] Sui personaggi nello storytelling seriale, si veda Mittell 2015: 273-sgg.

[xii]https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/americans-composer-incorporating-80s-russian-706270.

[xiii] «The Americans è un gioco di doppi e di specchi, a cominciare dalla bellissima sigla che accosta immagini americanissime a figure sovietiche, rivelandone la sotanziale similitudine» (Cucchetti 2019, p. 97).

[xiv] Ep. 10 – Stagione 3.

[xv] Ep. 1 – Stagione 6.

[xvi] Si tratta dell’INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), stipulato da Reagan e Gorbacev a Washington nel 1987, appunto.

[xvii] Il creatore della serie ha dichiarato che, in fondo, la serie concerne appunto la crisi dei rapporti matrimoniali

[xviii] Va detto che nell’edizione andata in onda in Germania si ha una versione differente della sigla, sia dal punto di vista delle immagini che della musica; su cui, cfr. Feole 2019b: 102.

[xix] Si tratta delle note operazioni “Able Archer 83” e “RYAN”.

[xx] Si veda, a tale proposito, il paragrafo «Trionfo della paranoia» in Falanga 2012: 66-75.

[xxi] Su cui, cfr. Lotman 1985a e b, che parla di «emozioni collettive» e di «emozioni culturali» (1985b: 144 e 145), e Frasca 1996, che, per più versi, segue il percorso di Lotman. In particolare, Cucchetti parla, a proposito dell’ambientazione storica di The Americans, di «un’epoca spietata e paranoica» (2019: 97), il che può dunque valere anche per la serie tedesca.

[xxii] Hobsbawm parla più genericamente di «paura reciproca» e di «tono apocalittico» (1997: 280); Deery, Del Pero 2011 di «visioni fobiche popolari» (1997: 11); sulla paranoia vista come chiave di analisi storica, si veda Zoja 2011.

[xxiii] La battuta, nella versione originale, recita: «nur um eine paranoide Phantasie».

[xxiv] Ma si veda, a proposito del delirio, anche questa, più icastica, definizione di Bodei: «inosservanza delle frontiere logiche in nome di una coerenza ed evidenza assolute» (2000: 35-36); per quanto concerne la dimensione più specifica del delirio paranoide, invece: «là dove la semplice idea di un pericolo assume il profilo di una realtà irremovibile, noi ci troviamo al cospetto di una struttura discorsiva di tipo paranoico» (Tarizzo 2007: 71)

[xxv] Uscita nel 2019 (Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment).

[xxvi] Su cui, si veda Feole 2019a.

[xxvii] Feole 2019a: 15

[xxviii] Il mostro-ombra è detto “Mind Flayer”, espressione praticamente intraducibile.

BIBLIOGRAFIA

Atlan 1986

- Atlan, Henri,Tra il cristallo e il fumo, trad. it., Firenze, Hopeful Monster, 1986

Bodei 2000

- Bodei, Remo, Le logiche del delirio. Ragione, affetti, follia, Bari-Roma, Laterza, 2000

Cucchetti 2019

- Cucchetti, Alice, “The Americans. Non sono mica gli Americani”, «Berlino 1989 – la caduta del muro. Dalla Russia con amore», Film Tv – Rewind, numero 2, anno 1, Ottobre 2019 (numero monografico): 96-99

Deery, Del Pero 2011

- Deery, Phillip; Del Pero, Mario, Spiare e tradire. Dietro le quinte della Guerra fredda, Milano, Feltrinelli, 2011

Del Pero 2015

- Del Pero, Mario, “La “seconda Guerra Fredda” seriale: The Americans”, War Films. Interpretazioni storiche del cinema di guerra, Quaderno 2015, a cura di Stefano Pisu, Società italiana di Storia Militare, Acies Edizioni, Milano, 2015: 647-660

Falanga 2012

- Falanga, Gianluca, Il Ministero della Paranoia. Storia della Stasi, Roma, Carocci, 2012

Feole 2019a

- Feole, Ilaria, “La rivincita degli ’80. Nostalgia canaglia”, Film TV, a. 27 – 34 del 20/08/2019: 12-15

Feole 2019b

- Feole, Ilaria, “Deutschland 83/86. Qualcuno volò sul nido del colibrì”, «Berlino 1989 – la caduta del muro. Dalla Russia con amore», Film Tv – Rewind, numero 2, anno 1, Ottobre 2019 (numero monografico): 100-103

Frasca 1996

- Frasca, Gabriele, La scimmia di Dio. L’emozione della guerra mediale, Genova, Costa & Nolan, 1996

Hobsbawm 1997

- Hobsbawm, Eric J., Il secolo breve 1914-1991, trad. ital., Milano, Rizzoli, 1997

Lotman 1985a

- Lotman, Jurij M., Una teoria del rapporto reciproco fra le culture (da un punto di vista semiotico), in Id., La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, trad. it., Venezia, Marsilio, 1985, pp. 113-129;

Lotman 1985b

- Lotman, Jurij M., La dinamica dei sistemi culturali, in Id., La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, trad. it., Venezia, Marsilio, 1985, pp. 131-145, in

Mittell 2015

- Mittell, Jason, Complex TV. Teoria e tecnica dello storytelling delle serie tv, trad. it., Roma, Minimum Fax, 2015

Rives-East 2019

- Rives-East, Darcie, Surveillance and Terror in Post-9/11 British and American Television, Palgrave-Macmillan, 2019

Tarizzo 2007

- Tarizzo, Davide, Giochi di potere. Sulla paranoia politica, Roma-Bari, 2007

Žižek 2016

- Žižek, Slavoj, Che cos’è l’immaginario, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 2016

Zoja 2011

- Zoja, Luigi, La follia che fa la storia, Torino, Bollati Boringhieri, 2011

Per Alfonso Benadduce. Il passo oscuro

Per Alfonso Benadduce. Il passo oscuro

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese

In

In

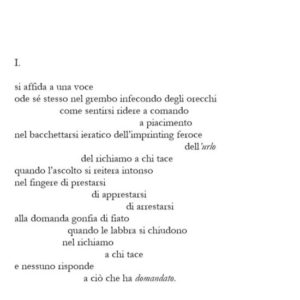

Dalla parte della bambina

Dalla parte della bambina siderata o rigettata (Jokin: «Sognavo di mischiarmi a lei, a mio padre, a mia sorella, in una specie di ritorno a un’origine sconosciuta»; Gorane: «Io non sopporto le mescolanze perché ci sono cresciuta, nella mischia, perché nessuno mi ha insegnato come separare il sogno dalla veglia, l’infanzia dall’adolescenza dall’età adulta e dalla vecchiaia, l’essere figlio dall’essere genitore, la giustizia dalla brutalità» etc). Nell’espressione figurata ‘buttarsi nella mischia’, infine, è anche prendere posizione, decidere di sporcarsi le mani – l’incubo di Gorane – per contendersi violentemente qualcosa: quello che non fa lo scrittore Dominique Luque, «che non vuole mischiarsi con la nostra roba, la nostra gente».

siderata o rigettata (Jokin: «Sognavo di mischiarmi a lei, a mio padre, a mia sorella, in una specie di ritorno a un’origine sconosciuta»; Gorane: «Io non sopporto le mescolanze perché ci sono cresciuta, nella mischia, perché nessuno mi ha insegnato come separare il sogno dalla veglia, l’infanzia dall’adolescenza dall’età adulta e dalla vecchiaia, l’essere figlio dall’essere genitore, la giustizia dalla brutalità» etc). Nell’espressione figurata ‘buttarsi nella mischia’, infine, è anche prendere posizione, decidere di sporcarsi le mani – l’incubo di Gorane – per contendersi violentemente qualcosa: quello che non fa lo scrittore Dominique Luque, «che non vuole mischiarsi con la nostra roba, la nostra gente».