di Francesco Segoni

di Francesco Segoni

Io, se dovessi compilare la lista dei miei Works, la dividerei in quattro tappe: il manager, l’omino del gas e della luce, lo pseudo-giornalista e l’operatore umanitario. Nessuna di queste definizioni mi sta bene a dire il vero, ma sono quelle che si capiscono più facilmente. Allora le uso, perché non abbiamo tempo da perdere.

Il punto è che non c’è mai stata una scelta che si potesse definire ponderata, nel mio percorso professionale. Che poi, chiamarlo percorso professionale è già una forma di pubblicità ingannevole. Un percorso è qualcosa che ha un senso: parte da dove sei e ti porta dove devi andare. Della mia vita professionale si può dire tutto, tranne che abbia un senso. Non ha nulla della predeterminazione di una cartina stradale, la mia vita professionale. Non c’è stato nessun piano, nessun itinerario, neanche un’idea di massima tipo al mare o in montagna.

Se vogliamo spingere ancora più in là questa metafora automobilistica, la mia vita lavorativa consiste in una lunga serie di sterzate e controsterzate, ognuna volta a correggere quella che l’ha preceduta, e ognuna quindi ancora più istintiva e violenta della precedente. In questo preciso istante, voglio dire proprio ora, mentre scrivo, l’auto è fuori controllo, la spia della riserva è accesa da un’ora e io punto solo a restare in carreggiata, tirando avanti senza finire giù dalla scarpata (che non è mai troppo lontana).

È così, a forza di controsterzi, che mi sono ritrovato, io, matricola alla Bocconi che doveva solo scegliere se pranzare alle mensa universitaria o prendere un trancio di pizza in viale Bligny, a camminare avanti e indietro nella mia stanza, in una notte torrida a Mosul, a dover decidere se autorizzare o meno un educato chirurgo svedese ad attraversare la città in guerra per andare all’ospedale a operare d’urgenza. Ma facciamo un passo avanti per farne poi parecchi indietro (altra calzante descrizione del mio “percorso” professionale).

Abbandoniamo Mosul e il 2017, atterriamo al giorno di oggi, fra il secondo e il diciannovesimo arrondissement di Parigi. Mi trovate lì, tranquillo burocrate di una delle organizzazioni umanitarie più conosciute. Gli amici e i parenti pensano che io mi svegli ogni mattina per andare a salvare il mondo, ma in realtà la mattina io mi sveglio sperando soprattutto che non piova, così posso andare in ufficio in bicicletta. In quel caso, salvo telelavoro, pedalo lungo il Faubourg Saint-Denis e un pezzo del Canal Saint-Martin, arrivo al solito palazzo a otto piani e cerco d’inventarmi qualcosa per mettere un po’ di pepe nella routine delle nove e mezzo, consistente nell’aprire il portone del garage con il badge dopo due o tre tentativi andati a vuoto, scendere la rampa frenando ma non troppo, legare la bici con la catena, salire al terzo piano, appendere il giubbotto al gancio che sta sulla parete, lì dove ho incollato la copertina strappata a un vecchio “Rock & Folk” (Beatles periodo Abbey Road), accendere il computer e, mentre lui si avvia, posare sul tavolo il quaderno degli appunti, il telefono e l’agenda. E poi passo la giornata a discutere di Comunicazione. Sì, con la C maiuscola, perché qui si comunica sui massimi sistemi: come parliamo della mancanza di vaccini Covid in Afghanistan senza farci strumentalizzare politicamente? Come lo raccontiamo che in Nord Kivu, oltre all’ambasciatore, ammazzano un sacco di gente ogni giorno, senza offendere la sensibilità degli italiani? Come lo spieghiamo cosa significa ridurre la prevalenza dell’HIV in una sub-contea del Kenya attraverso l’approccio test & treat? un vero rompicapo, questo: se lo rendiamo comprensibile a una persona normale, perdiamo di vista la complessità di questa strategia innovativa. Ma se rendiamo piena giustizia alla portata di questa autentica rivoluzione medico-scientifica, la gente non capisce un cazzo.

Perché allora mi sono messo a fare comunicazione, quando potevo restare nelle operazioni, dove le cose si fanno e non si raccontano? La comunicazione è stato solo l’ultimo controsterzo nel mio rally a occhi bendati, il più recente. Una manovra spericolata all’ultimo secondo utile prima che le operazioni mi consumassero come una candela, a forza di scorrazzare fra le rovine del terremoto ad Haiti, i colpi di mortaio a Mosul, le fogne a cielo aperto nei campi profughi in Bangladesh, o gli slum di Port Harcourt, in Nigeria, dove i capi delle gang mi accoglievano nelle loro ville da mafioso, protetti da guardie del corpo in canottiera e infradito, Kalashnikov in spalla, occhi pallati da anfetamina. Ma siamo fra noi, voglio essere onesto: dovevo anche salvarmi dalla coda per la doccia alle sei del mattino, il frigo pieno di vasetti della marmellata vuoti e il corpo a corpo coi colleghi per un pezzo di wifi la sera, tipo iene che si disputano gli avanzi di uno springbok nel Kalahari. Anzi, sarò onesto fino in fondo: ero anche un po’ disilluso da quel che avevo visto. E cioè che tanta gente si dedica a salvare il mondo perché non sa che altro fare, o non sa fare altro. E per carità, absit iniuria eccetera. Però poi finisce che a fare la contabilità ci si ritrova una ragazza di buona volontà ma che non sarebbe in grado di dare il resto giusto se lavorasse alla cassa del Bar Sport e la logistica va in mano a un simpatico artista del Superattak che fra un cannone e l’altro cerca di capire qual è il cavo giusto. Per non parlare di quando venne un medico esperto e competente a fare un’ispezione nel nostro ospedale nel nord dello Yemen, un pediatra romagnolo, schietto e spassionato. Alla fine mi disse: “spero solo che non ne ammazziamo più noi della guerra.” Con questo non voglio dire che le ONG non sappiano quello che fanno, ma vi consiglio di pensare bene al cinque per mille.

Basta operazioni, quindi: controsterzo. Arriva la comunicazione, quella della scrivania al terzo piano dove poso agenda, blocco degli appunti e telefono ogni mattina, salvo telelavoro. È stato facile, arrivarci: perché dovete sapere che ho un brillante passato da pseudo-giornalista.

Parliamone, allora, del giornalismo. Perché se la comunicazione è stata una sterzata per uscire dalle operazioni, a queste, e più in generale al “giro delle ONG” (come lo chiamano i miei amici), ci sono arrivato controsterzando alla cieca dopo una serie di sbandate sempre più furibonde nella fase precedente, quella del reporter freelance con il male di vivere.

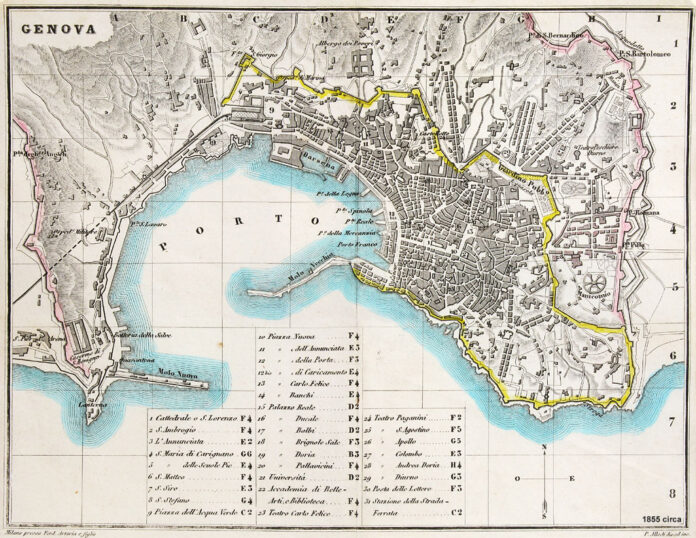

Avrei potuto accettare l’offerta di Lanfranco Vaccari, allora direttore del Secolo XIX: mi chiamò un venerdì all’improvviso dicendo “da lunedì, tu lavori qui”. Voleva che andassi a Genova a scrivere, presumo, di cronaca locale: dico presumo, perché era quel che avevo fatto durante lo stage l’anno precedente. Tipo denunce della mala sanità, come la storia di quella donna che aspetta da mesi un’operazione urgentissima per il tumore ai polmoni (quando vado a intervistarla, la prima cosa che fa è accendersi una sigaretta; “signora”, le dico, “questo non l’aiuterà ad attirare le simpatie dei lettori”. “Si muore una volta sola”, risponde). O resoconti del degrado sociale, come quello degli immigrati rumeni che occupano la palazzina abbandonata ex ASL e sono aggrediti dagli abitanti delle case popolari: quella volta il nostro fotoreporter salta sulla moto e dice “ci vediamo lì”. Quando arrivo, lo trovo steso per terra, gli immigrati lo stanno prendendo a calci e pugni: l’hanno scambiato per uno degli aggressori. Lui grida inutilmente “sono un giornalista, sono un giornalista”, ma loro non sentono, troppa foga. Finalmente l’equivoco si chiarisce, io dico a uno degli immigrati, “ragazzi, questo non vi aiuterà ad attirare le simpatie dei lettori”, mi risponde “fanculo”.

Non era neanche male. Mi ci stavo abituando, a quella vita da film anni Sessanta: il giorno in giro a prendere appunti, a pranzo un piatto di pansotti e un bicchiere di Pigato in trattoria, coi colleghi anziani della nera che si scambiavano storie losche e fumavano in sala anche se era vietato, spegnendo i mozziconi sul fondo della tazzina del caffè, e poi la sera in redazione a scrivere fino all’una di notte, la mattina dopo la soddisfazione narcisistica e un po’ infantile di rileggermi l’articolo con cappuccio e focaccia al bar sotto casa in Porta Soprana.

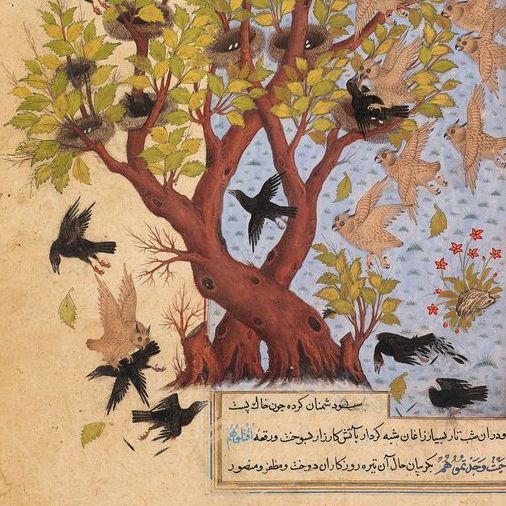

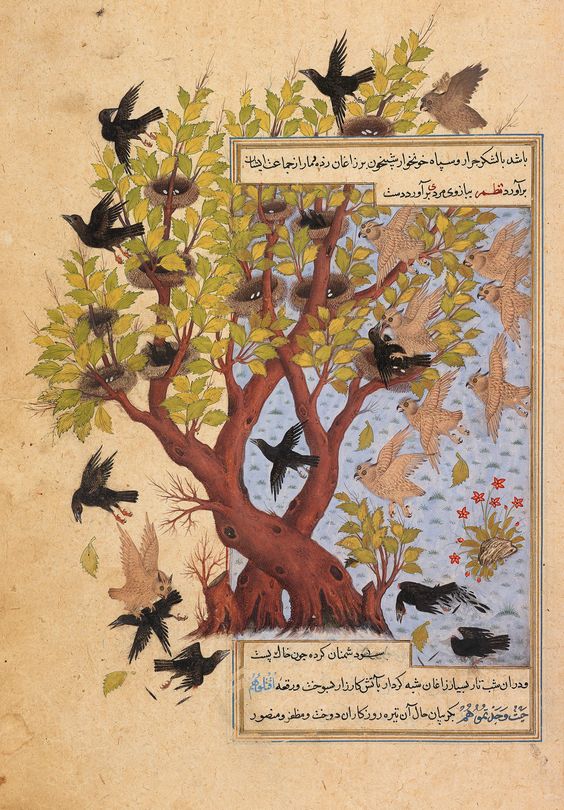

Ma invece no, avevo altre ambizioni. Nulla di personale contro la cronaca locale, per carità, ma io no, io volevo scrivere dello scacchiere geopolitico dell’Asia centrale, di tensione in Medio Oriente, di spostamento degli equilibri economici a favore della Cina, del progressismo balbuziente in America Latina. Non andai a Genova, rimasi freelance e continuai a spedire i miei articoli al Fatto, al Corriere, al Foglio. Per un po’ ebbi l’illusione che funzionasse. Ci fu la settimana gloriosa, quella in cui, un grande quotidiano nazionale mi pubblicò tre articoli: Afghanistan, Sudan e Sudafrica. Provai un lieve imbarazzo, anche se non ne avevo colpa, nel constatare che i pezzi uscirono “targati”, come si dice in gergo: rispettivamente da Kabul, Khartoum e Johannesburg, anche se io, in quelle città, non ci avevo mai messo piede. Pseudo-giornalismo, insomma: le mie inchieste le svolgevo tutte da Corso Lodi, Milano, fermata Brenta della metro, vista sul mercato rionale di via Oglio. Altro che Khartoum. Non era quel che sognavo alla scuola di giornalismo. Ma cosa volete, arrivai all’esame di Stato da professionista proprio nel 2008: come se non bastasse la crisi delle vendite dei giornali in corso da dieci anni, cioè da quando la gente aveva cominciato a scorrere in diagonale le notizie gratis sul web, la più grossa crisi economica dalla Grande Depressione aveva polverizzato gli investimenti pubblicitari, ossia tutto quel che restava a tenere in piedi le testate. Redazioni falcidiate, stato di crisi, esuberi e via dicendo.

Pessimo timing, ma forse non ero tagliato per fare il corrispondente dal deserto del Gobi: col senno di poi avrei dovuto andare a scrivere di furti in appartamento e prostituzione in centro a Genova. Volete che non ci abbia ripensato mille volte, a quel bivio? Sterzai da un lato, non saprò mai se quello giusto o quello sbagliato, non ci può essere la controprova.

Gli articoli sul Foglio e sul Fatto si diradarono: è una giungla là fuori, di freelance agguerriti ce ne sono più di quanti ne servono. Mi buttai su cultura e spettacoli, mi chiamavano giornali locali che non avevano nessuno per “coprire” Milano. I momenti di gloria furono le interviste a Mel Brooks, Hanif Kureishi e Seal, il cantante, quello di Crazy, che mi disse: “mi piace parlare con te, perché prendi appunti a mano e questo ti costringe a fare attenzione a quel che dico, mentre i giornalisti che usano registratori a volte si distraggono.” Non ce la feci a confessare che il registratore me l’ero solo dimenticato a casa.

L’ennesima sbandata mi portò perfino alla redazione milanese di una grande agenzia stampa, roba di borsa e finanza. Tenuto conto del fatto che ero arrivato al giornalismo per scappare dall’economia e dall’azienda (ci arrivo fra un secondo), anche quella non era male come controsterzata a cazzo di cane. In agenzia spesso facevo il turno di apertura, arrivando in redazione alle sei del mattino per seguire la chiusura della borsa di Tokyo e l’avvio di Piazza Affari. Oppure attaccavo all’ora di pranzo e restavo fino a sera per seguire Wall Street. Ogni volta il caporedattore si aspettava che chiamassi un trader per farmi dare qualche dritta sul perché Eni avesse perso il due per cento mentre Mediobanca guadagnava l’uno e mezzo. Fingevo di avere molte fonti, ma il trader era sempre lo stesso, e ogni sera ripeteva: “France’, ieri ha guadagnato, oggi scende, la borsa va così”. Oppure: “che vuoi che ti dica? Se lo sapessi avrei la Maserati, mica la Golf”. Allora m’inventavo qualcosa io, attribuendolo a fonti segrete. Con questo non vi voglio dire che le analisi di borsa dei giornali finanziari non siano affidabili, ma non sottovalutate i titoli di Stato.

Ero arrivato a un tale livello di alienazione che il momento più soddisfacente della giornata era andare alla Fnac del centro e comprare un cd di Battisti, che non avevo apprezzato quando avrei dovuto, cioè venticinque anni prima, ai tempi del liceo: lacuna musicale che mi pesava come un albatros appeso al collo e che cercavo di colmare attraverso il possesso, più che l’ascolto, dei suoi dischi. Chiesi di accorciare il mio contratto a tempo determinato per andare a fare backpacking in Vietnam e Cambogia. Non mi chiamarono più e devo dire che non mi sorprese. Il Vietnam comunque mi piacque moltissimo.

Basta, dissi un giorno. Avrei compiuto di lì a poco quarant’anni, era una soglia psicologica oltre la quale non potevo accettare di svegliarmi la mattina e inventare un’intervista con un trader, o inginocchiarmi di fronte a un caporedattore perché mi prendesse un articolo sulle elezioni in India che avrei raffazzonato dagli scarti del web. Nessuno voleva che scrivessi di Nigeria e Iraq? E io ci sarei andato di persona, per lavorarci. Il giro delle ONG. Ecco come mi ritrovai a fare la coda per la doccia alle sei del mattino.

Ma alla tappa precedente, allo pseudo-giornalismo, come ci ero arrivato? Con un’altra controsterzata a occhi chiusi, naturalmente.

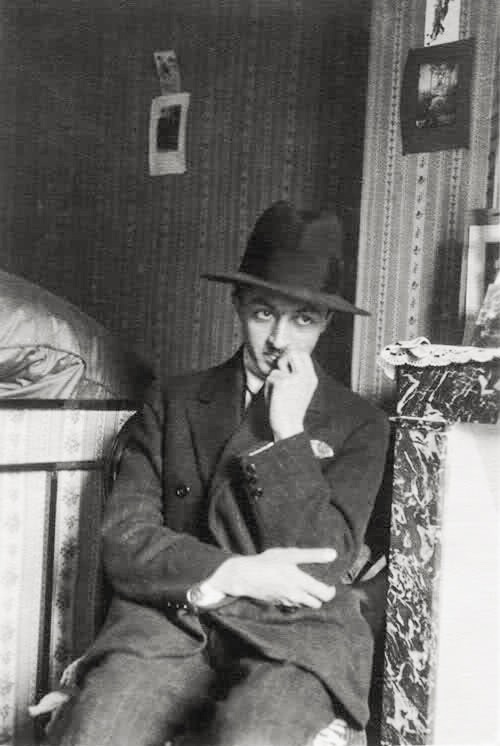

Me lo ricordo ancora, il giorno in cui presi la decisione. Ero nel cucinino del mio bilocale nel Marais, di fronte al Museo Picasso (Parigi, parte prima). Al termine di dieci anni tondi tondi di carriera aziendale, non ne potevo più. Stavolta non c’entravano crisi di settore o la rottura di stock della marmellata in zona di guerra: il lavoro andava a gonfie vele, erano tutti contenti. Tranne me.

Certo, l’azienda mi aveva dato anche le proverbiali “soddisfazioni”: con la mia laurea bocconiana magna cum laude in tasca ero partito ventitreenne per Londra con un biglietto di sola andata, trovando lavoro in una società del settore energetico. Era quello che sognavo – non il settore energetico, intendo l’Inghilterra: il mondo di Dickens, DH Lawrence e Thomas Hardy, dei Sex Pistols, dei Cure e degli Smiths. L’incomprensibile accento cockney dell’idraulico, i tramezzini plasticosi di Marks & Spencer divorati a spasso sulla Kings Road, i sedili dei night bus che puzzavano di patate fritte da fast food all’una di notte, tutto era perfetto. Aspettavo con ansia il venerdì sera, chiedendomi come potessero esserci persone al mondo che preferivano fare altro che stare in piedi, con una pinta in mano, spalla a spalla con gli amici in un cerchio troppo stretto, di fronte al bancone in legno massiccio di un pub. Si respiravano il Britpop e il New Labour, Londra era il centro della Cool Britannia e la Cool Britannia era il centro dell’universo. E io ci sguazzavo come un microbo sulla lingua di un cane. Tre anni dopo ebbi perfino il lusso del trattamento expatriate: Messico, una casa tutta mia con il portico e il giardino a cento metri dalla spiaggia, auto aziendale con licenza di distruggerla ogni sabato sera, dopo le dodici birre e cinque tequile. Pesavo quindici chili più di adesso, guadagnavo più soldi di quelli che riuscivo a contare. M’immaginavo come un personaggio da romanzo di realismo magico, ma non ero del tutto inconsapevole che quel che mi piaceva, della mia vita, succedeva fra le otto di sera e le otto della mattina dopo. La parte in mezzo, quella in cui stimavo il costo della saldatura dei giunti di un oleodotto, quella no, non m’interessava molto.

Finché andai a spasso fra Londra e il Messico, bene così. Fu quando decisi di tornare in Italia, in stato di trance amorosa per una donna che conoscevo da tre settimane, che cominciai a percepire il problema. In mancanza di una vita alla scoperta del mondo, o forse solo della tequila, quell’annientamento quotidiano in ufficio divenne sempre più fastidioso, avvilente, infine insopportabile. Ci furono altri pezzi di carriera, convention aziendali con multinazionali di matrice statunitense negli stadi del football americano a New Orleans, un nuovo trasferimento all’estero (Parigi, parte prima, dicevamo: l’appartamento di fronte al Museo Picasso, l’ufficio al trentottesimo piano con vista sulla Torre Eiffel).

Non bastò a placare la bestia.

“Non posso vivere di questo”, dissi. Fu così che quella sera, da solo in cucina, dopo una lunga telefonata con mia moglie (no, non era la stessa persona per cui ero tornato dal Messico), decisi. Avevo solo trentatré anni, avrei fatto quel che desideravo. Cosa amavo fare io? Scrivere. Il giornalismo. E allora scriviamo, facciamo il giornalista. Allora credevo ingenuamente che le due cose coincidessero. Ci misi poco a rendermi conto dell’equivoco, ma era troppo tardi. Avevo sterzato di nuovo.

Ci vuole una parentesi, adesso; perché fra il manager e lo pseudo-giornalista c’erano i contatori del gas e della luce. Non ce li siamo dimenticati. Ne parliamo ora.

Fu colpa di un momento di zelo inopinato: abituato alla mia indipendenza economica dagli anni in azienda, decisi che anche da studente di giornalismo dovevo guadagnare qualcosa. Ma perché, poi? Bastardi condizionamenti sociali. Niente, avevo deciso così. Optai per il lavoro più manuale che ci fosse, tanto per fare un’esperienza diversa. L’omino del gas e della luce, quindi. Non so se esista una definizione più corretta di questo mestiere: a me sembra che il titolo giusto sia quello, “omino del gas e della luce”. M’insegnarono a usare le macchinette per la lettura, feci qualche giorno di affiancamento con un collega anziano per imparare. A ogni contatore corrispondeva una linea nella mia macchinetta, a ogni linea corrispondeva un tot di euro nelle mie tasche, eravamo pagati a cottimo. Il collega anziano m’insegnò i trucchi del mestiere, quelli per garantire un massimo di letture effettuate, anche quando non c’era nessuno in casa e il contatore era inaccessibile. Con questo, non voglio dire che le vostre bollette possano essere sbagliate, ma vi consiglio di controllare bene.

La luna di miele con lo statuto di studente-lavoratore durò poco – fu come partire in viaggio di nozze e innamorarsi della massaggiatrice del resort, anzi, dell’hostess in aereo. Ci fu quella mattina in cui, per leggere un contatore, entrai in un loft bellissimo non so più dove, uno di quei loft da rivista di architettura dove ogni cosa è al suo posto ed è perfetta. Due persone altrettanto perfette facevano colazione, sul tavolino di design c’erano succo d’arancia appena spremuto e pane fresco e roba biologica e salutare e appetitosa al tempo stesso. Io ero vestito da lavoro, cioè come uno che passerà la giornata fra cantine piene di ragnatele. Una donna mi fece strada attraverso il loft mentre l’uomo, probabilmente il suo compagno, seduto al tavolo, mi guardava come se fossi un lombrico nella sua insalata. Vidi i suoi occhi seguire ogni mio passo, cercare le tracce dello squallore con cui stavo infettando il loro benessere domestico. La sera stessa restituii la macchinetta per le letture dei contatori. Mi concentrai soltanto sulla scuola di giornalismo e mi sentii subito meglio. Studiare mi riusciva bene, mi è sempre riuscito bene. Studiare sì, quello lo so fare. Quanto a essere giornalista, ve l’ho già detto com’è finita.

E pensare che a diciott’anni volevo iscrivermi a lettere o lingue. Ma cambiavo idea tre volte al giorno, ero troppo influenzabile e un bel giorno, poco prima della maturità, il mio migliore amico disse: io quasi quasi tento la Bocconi. E io: bello, anch’io. È iniziato quel giorno il mio rally a occhi bendati: prima manager, poi studente di giornalismo e omino del gas e della luce, quindi pseudo-giornalista, dopo operatore umanitario sul campo e infine umanitario da ufficio, nella comunicazione. Ogni volta, una scelta in controsterzo, per correggere la sterzata precedente. Se continua il trend, mi restano dieci anni prima di arrivare al circo. Ma non è un problema. Secondo me, lavorare in un circo non è poi tanto male, se non sei un animale.

di Francesco Segoni

di Francesco Segoni