di Marco Peluso

di Marco Peluso

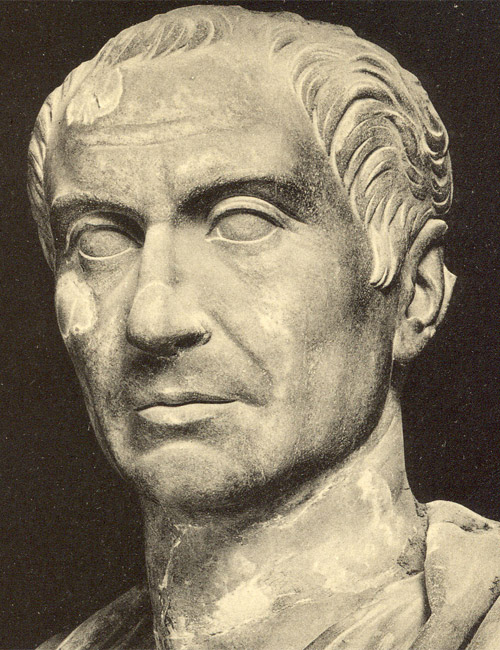

Il professor Damiani continuava a tamburellare con la penna sulla cattedra, gli occhi fissi sul libro di Tacito, un lieve mormorio attorno a lui.

Quando il professore chiuse il libro la classe parve paralizzarsi. Il professor Damiani si lisciò la barba grigia, ingiallita dalla nicotina, la mano scarna sulla fronte rugosa, gli occhi persi in una visione lontana. Scosse il capo, come si fosse appena destato. Scrutò a uno a uno i suoi alunni: quello con la faccia da topo, il ragazzo con i dentoni da cavallo, quella a cui a inizio lezione faceva sempre sputare la gomma, il ripetente dal volto spigoloso: erano i ragazzi del quinto anno, da vent’anni il professore insegnava al Liceo Vittorio Emanuele.

A un tratto puntò il ripetente.

«Tu…»

«Lambiase, professore.»

«Sì, Lambiase. Dimmi cosa accade all’inizio del Libro Primo delle Storie di Tacito.»

Il ragazzo inarcò un sorrisetto arrogante.

«Beh, professore, succede che i tedeschi vogliono fare la pelle a Galba.»

Tutta la classe scoppiò a ridere, il professore picchiò il pugno sulla cattedra e li ammutolì.

«Silenzio!»

Si sistemò gli occhiali sul viso.

«Bene, signor…»

«Lambiase…»

«Grazie a te la classe intera domani mi porterà un bel riassunto delle prime cinquanta pagine del Libro Primo delle Storie di Tacito.»

Fra gli studenti un brusio di dissenso, subito frenato dallo sguardo severo del professore. Tutti conoscevano quello sguardo, alunni e docenti, e tutti ne avevano timore e rispetto, l’aria boriosa del professore Damiani gli aveva fatto guadagnare fra i professori il nomignolo di Adolf, fra gli studenti l’appellativo di Pezzo di merda.

Usciti gli alunni, il professore sistemò i libri nella cartella e si allontanò a sua volta dalla classe. Nel corridoio a malapena salutò qualche collega, le professoresse lo evitavano come la peste: dicevano che era un vecchio sadico, e anche se Damiani aveva cinquantadue anni, aveva davvero l’aria di un vecchio e lo sguardo di un sadico. Gli studenti vociferavano che la moglie, Dora, l’avesse piantato perché non gli si drizzava; i professori dicevano che quella bella donna aveva fatto bene a piantarlo, Damiani era solo un fissato che non pensava altro che allo studio, un vero maniaco.

Damiani affrontava questi pettegolezzi con non curanza, come tutto il resto.

Uscito da scuola, come prima cosa accese una sigaretta, incurante della tosse. Compì i soliti rituali: qualche affettato, il pane e due bottiglie di vino rosso in salumeria, il cruciverba dall’edicolante, uno sguardo truce al mendicante fuori a Palazzo Venezia.

Guardò la vetrina della libreria Ubik:

«Che porcherie» borbottò.

Poi si diresse al Bancomat.

La mano gli si paralizzò sul tastierino. Aggrottò le sopracciglia, gli occhi fissi sui numeri sotto le sue dita. A un tratto fu colto da un pesante senso d’angoscia, tutta la sua persona sembrava immersa in una bolla densa. Sbuffò e compose velocemente il codice del bancomat.

«Quei ragazzi mi faranno uscire pazzo» sbottò.

Entrò nel palazzo di fronte la Basilica di San Domenico Maggiore, dove aveva vissuto tutta la sua vita. Il portiere, un vecchio tozzo reputato dal professore un cafone sfaticato, lo salutò con garbo; Damiani a malapena alzò la mano. Come ogni giorno, alle tre e mezza precise, entrò in casa, sistemò la spesa sul tavolo di noce appartenuto a sua madre e prima ancora a sua nonna, indossò la vestaglia, mise su un disco di Chopin e raggiunse la libreria nel soggiorno.

Narrativa, poesia, filosofia: i libri erano catalogati per genere e autore; si infastidiva da morire se Dora li mischiava. Accese una sigaretta, passò a rassegna i libri uno per uno, la tosse gli mozzava il respiro, avvertiva una forte pressione all’interno della testa. Inforcò gli occhiali, stordito: non riusciva a mettere a fuoco i titoli dei libri. Prese Papà Goriot e, ancora tossendo, andò a sedersi sull’antica poltrona di suo padre. Riprese il libro da dove l’aveva lasciato, era la decima volta che lo leggeva.

“Ah, se fossi ancora ricco e se, invece di darglieli, avessi conservato i miei averi, esse sarebbero qui a leccarmi le guance con i loro bacetti”.

A un tratto si bloccò. Lesse ancora la frase, poi tornò indietro di una pagina e lesse quanto accaduto prima.

«Sono proprio stanco» farfugliò, posando il libro sulle gambe e afferrando un bicchiere di vino.

Lo vuotò in un sorso e ne riempì subito un altro. Incrociò lo sguardo di Dora in una delle foto su di una mensola: le aveva lasciate lì nonostante sua moglie fosse andata via da sei anni, erano al posto in cui le aveva sistemate lei, Dora sembrava guardarlo con lo stesso disgusto di quando era in casa, in mano stringeva una borsetta nera, l’ultimo regalo che Damiani le aveva fatto.

Dimezzò il bicchiere e tornò alla lettura. Poi, come ogni giorno, lucidò l’argenteria di sua madre e diede un’occhiata alla collezione di francobolli appartenuta a suo padre.

Dopo cena, la bottiglia di vino quasi vuota, si mise a correggere i compiti degli alunni. La tosse continuava a martoriarlo, la cenere cadeva sui fogli. Concluse di correggere un tema, poi, nel momento di apporre il voto, la mano gli si paralizzò, la punta della biro ferma sul foglio. Rilesse il finale del tema, poi qualche riga nel mezzo, di nuovo l’inizio, e infine il nome dell’alunno: Lambiase.

Rimase interdetto per qualche istante, il mondo attorno a lui sembrava essersi fermato. Poi di colpo segnò in rosso Cinque sull’ultima pagina del tema.

«Fannullone!»

Finì il vino, gli occhi fissi sui fogli davanti a lui, la musica che echeggiava nella semioscurità spezzata appena da una lampada. Guardò una foto di Dora: lei sorrideva, Damiani non riusciva proprio a ricordare quando gliel’aveva scattata.

Il giorno dopo, a scuola, i ragazzi del quinto anno erano in tumulto, sapevano che quasi nessuno avrebbe soddisfatto le aspettative del professore. Damiani aveva i compiti degli alunni davanti a sé, sulla cattedra. Iniziò a chiamare gli alunni a uno a uno. I ragazzi si avvicinavano a testa bassa, ognuno andava via con il proprio tema in mano.

Lambiase, tornato a posto, sfogliò il compito e scoppiò a ridere.

«Prufesso’, ma questo è il tema di Giordano.»

La ragazza che ciancicava di continuo la gomma guardò annoiata Lambiase, poi i fogli davanti a lei.

«E a me ha dato quello suo.»

Il fragore delle risate parve picchiare contro le pareti. Il professore batté il pugno sulla cattedra con tale forza da far cadere il resto dei compiti.

«Zitti! Fate silenzio!»

Guardò ferino la ragazza che masticava la gomma.

«E sputa subito quella gomma. Capito…»

Le labbra gli tremarono, incapaci di articolare le parole. Giordano sputò la gomma in un fazzolettino:

«Mi pareva strano che non me lo avesse già detto.»

Ci furono altre risate, spezzate dalla voce tonante del professore. Rialzò i fogli da terra e sistemò gli occhiali sul viso.

«Bene, dopo, ognuno prenda il proprio compito. Adesso torniamo a Socrate.»

In prima fila, un ragazzo mingherlino e occhialuto, timido alzò la mano.

«E tu cosa vuoi?»

La classe rimase interdetta, quello che aveva alzato la mano, Pierpaolo De Carlo, era il coccolino del professore, Damiani mai gli si era rivolto così.

Il ragazzo, rosso in viso, con un filo di voce disse: «Ehm, veramente ci ha dato come compito un riassunto sulle Storie di Tacito.»

Ancora risate rimbombarono nell’aula, in fondo a essa la voce di Lambiase giunse fino al professore:

«Secondo me si è rincoglionito a furia di studiare.»

Brutale, Damiani si alzò e sbatté il registro sulla cattedra.

«Tu… tu…»

Gli occhi fissi su Lambiase, il dito raggrinzito che tremava, un filo di bava sul labbro contratto in una smorfia rabbiosa.

«Tu… fuori!»

Lambiase uscì dalla classe, tutti si ammutolirono, fissavano il professore ora non con terrore, ma incuriositi.

Al termine delle lezioni il professore corse spedito verso casa, in testa ancora le risate dei suoi alunni, un senso di impotenza lo invadeva. Si paralizzò davanti al portone del proprio palazzo. Il portiere, scopa in mano, gli sorrideva e lo salutava, ma a lui parve di vedere un mostro terrificante. Tornò sui propri passi, gli occhi febbrili, le mani che gli tremavano.

In salumeria tutti lo guardavano sconcertati, quell’uomo sempre calmo che entrava lì dentro pieno di sé, quasi contasse i propri passi, si muoveva confuso fra gli scaffali senza decidersi a prendere niente.

La voce di un salumiere da dietro al banco degli affettati lo fece trasalire.

«Prufesso’, i soliti centocinquanta grammi di cotto e duecento di Emmental?»

Damiani, cereo, gli occhi vitrei, fece cenno di sì all’uomo. Avanzò lento verso il bancone.

«Il vino paesano che prende lei sta là, ci ho fatto cambiare posto.»

Damiani non aggiunse nulla, prese il vino, i salumi, e uscì da lì con l’aria di un bambino impaurito. Aveva persino dimenticato di comprare il cruciverba, ma a casa si accorse che quello del giorno primo era intatto, nemmeno una casella segnata.

Senza smettere di tossire, la sigaretta penzolante di bocca, arraffò il cruciverba e una bottiglia di vino e raggiunse la camera da pranzo. Lasciò perdere i libri, i compiti degli alunni, scolò in un sorso un bicchiere e ne riempì subito un altro: gli occhi fissi sul cruciverba.

“Estremamente pallida; cinque lettere”.

Damiani scrisse subito la parola cerea, un beffardo sorriso gli rigò il viso.

“I concittadini di Vespasiano, sette lettere”.

Sicuro, Damiani, mosse la penna sul foglio, ma la mano gli si paralizzò. Cercava di fissare le caselle nelle pupille, la sua bocca si muoveva senza emettere un suono.

Vuotò il bicchiere di vino e si strinse la testa fra le mani.

Passò la notte a fare i cruciverba, la camera da pranzo era avvolta da una cappa di fumo, il tavolo era pieno di libri ed enciclopedie, ovunque erano appiccicati Post-it pieni di appunti, una bottiglia di vino vuota giaceva tra fogli appallottolati.

Il mattino seguente, Damiani, per la prima volta in vent’anni si assentò da scuola: si mise in malattia. Passò la giornata in pantofole e vestaglia a vagare in casa, negli occhi la fissità di un animale che punta una preda, il fragore della sua tosse soverchiava il suono della musica classica.

Tappezzò la casa di Post-it: nomi di imperatori rimembrati grazie a un’enciclopedia, e ancora nomi di fiumi, di città, di oggetti che aveva usato fino a un attimo prima.

Non uscì di casa per giorni, era il portiere a portargli cibo, vino e sigarette. Damiani apriva a malapena la porta. Dopo il terzo giorno ordinò al portiere di lasciare tutto fuori la porta. Il quinto giorno dimenticò persino di prendere la roba fuori la porta, non udì neppure il portiere bussare, era seduto sul letto, gli occhi fissi verso un punto indecifrato della stanza, la sigaretta consumata fra le dita.

Dopo dieci giorni, la casa era ridotta a un porcile, la sporcizia si accumulava sui mobili, decine di bottiglie sparse sul tavolo fra libri, cruciverba e appunti; i posaceneri straboccavano di mozziconi, pareti e armadi erano ricoperti da Post-it.

Damiani si aggirava pesante nella casa, una sigaretta sempre in bocca nonostante la tosse, il bicchiere di vino in mano, un perenne ronzio che gli trapanava il cranio. Leggeva il nome di un oggetto su di un Post-it, e subito andava a cercarlo in casa: ora una forchetta, una tazza, persino la sua biancheria.

Tornò a scuola dopo due settimane, i suoi alunni erano stupiti: fra gli studenti si era sparsa voce che il professore fosse impazzito. Aveva indossato il suo vestito migliore e sistemato la barba. Si sforzava di sorridere, ma non ne ricavava altro che un ghigno agghiacciante, come se con degli uncini gli stessero tirando la pelle del viso.

Aveva dimenticato che quello era il giorno della festa di pensionamento del vicepreside Torelli. I professori e il vicepreside stesso avevano posticipato i festeggiamenti fino al rientro di Damiani. Sembrava essere lui l’ospite d’onore più che il vecchio Torelli. Nella palestra, dove erano stati radunati tutti gli alunni della scuola, docenti e addetti alla segreteria gli stringevano la mano, gli chiedevano come si sentisse.

Damiani rispondeva a tutti con un sorriso, appena qualche parola: «Bene. Grazie. Gentilissimo.»

Sudava freddo, le gambe gli tremavano, evitava in ogni modo di chiamare per nome un professore o un alunno. La testa ovattata, quel dannato ronzio che non lo abbandonava, le dita e la lingua intorpidite.

In fondo alla palestra era stato allestito un palco, su di esso il preside, alto e benvestito, aveva tenuto un discorso sull’integerrima vocazione all’insegnamento del vicepreside. Damiani aveva applaudito insieme a tutti, sorrideva, si sforzava di ricordare il significato della parola integerrimo, o cosa fosse un docente.

A un tratto udì chiamare il proprio nome. Si guardò attorno spaesato, come se non ricordasse nemmeno chi fosse, un vortice di applausi lo circondava.

Un collega lo prese sotto al braccio.

«Su, avanti, vada. Vada» gli disse sorridendo.

Dal palco il preside gli faceva cenno di avvicinarsi, il vicepreside continuava ad applaudire.

Salito sul palco, Damiani era rosso in viso, la schiena imperlata di sudore. Faticò a stringere la mano al preside, professori e alunni continuavano a fissarlo.

«Tutti noi ci tenevamo che lei fosse presente al pensionamento del nostro caro vicepreside Torelli» disse gioviale il preside «A tale motivo, d’accordo con lo stesso vicepreside, abbiamo deciso di tardare la festa e il pensionamento fino al suo rientro, perché voleva essere proprio il nostro Torelli a darle la bellissima notizia.»

Ci furono ancora applausi. Gli alunni, annoiati, fissavano di nascosto gli smartphone.

Torelli, il sorriso stampato sul viso, si avvicinò a Damiani e gli strinse la mano. Damiani sorrideva a sua volta, non ricordava nemmeno il nome dell’uomo davanti a lui, né da quanto tempo lo conosceva. Scandì nella propria mentre il cognome Torelli, poi il termine vicepreside, ma gli sembrava che le parole fossero corpi che sprofondano in una pozza di sabbie mobili.

«Mio stimatissimo professor Damiani» pronunziò Torelli «È con gioia e un immenso onore che le cedo la direzione della vicepresidenza.»

Fragorosi applausi rintronarono nella sala. Persino gli alunni, costretti dai professori, applaudivano, mentre Damiani era immobile sul palco, accanto a lui il vicepreside e il preside che battevano le mani, i suoi occhi fissi su centinaia di volti che sembravano deformarsi e mischiarsi in un’unica poltiglia di carne.

Cercò di mantenere il sorriso, il ronzio nella sua testa soverchiava applausi e voci.

Il preside si avvicinò a lui e gli porse un calice di champagne.

«Una meritatissima promozione, caro professor Damiani.»

Damiani, gli occhi fissi sul preside, afferrò il bicchiere, ma le dita strinsero solo l’aria.

Il calice precipitò ai suoi piedi. Gli applausi cessarono di colpo. Adesso solo gli alunni ridevano.

Damiani, la testa leggera, il corpo assente, scrutò la folla sotto al palco senza vedere altro che ombre. Udì a malapena la voce del preside accanto a lui: «Si sente bene?»; neppure avvertì la mano dell’uomo sulla sua spalla, ma solo qualcosa di caldo e appiccicoso che gli colò dal naso, fin sulle labbra. L’ultima cosa che udì con chiarezza fu il tonfo del proprio corpo precipitato al suolo, poi solo un brusio confuso di voci, nessuna parola distinta, a malapena versi, e ovunque buio.

Damiani aprì di sbotto gli occhi, una luce bianchissima lo accecò, attorno a lui un fastidioso ticchettio metallico. Quel suono gli sembrava di averlo udito per anni, non ricordava altro. Provò a muoversi, ma le membra erano irrigidite, avvertiva solo la stoffa di un lenzuolo su di lui.

La luce lentamente si dissipò, ora vedeva un armadietto di ferro, mura bianche, la luce del sole che filtrava da una finestra. Si sentiva in un mondo alieno, spaventoso: un bambino appena venuto al mondo.

Poi a un tratto udì dei passi, dapprima lenti, poi veloci, e subito una mano sul suo braccio.

«Stia calmo e non si muova, vado a chiamare il dottore.»

Era una voce di donna, gli sembrava di averla già udita, ma chiunque fosse era sparita.

A fatica cercò di tirarsi su, senza riuscirci. Alla sua sinistra vide un macchinario, da un monitor si muovevano delle linee verdi, seguite da quel dannato ticchettio che gli impediva di pensare. Alla sua destra, su di un letto, era coricato un vecchio: gli occhi chiusi, il lenzuolo fino al mento, tubi che gli entravano in bocca e nelle narici. Provò di nuovo ad alzarsi, ma dei passi lo fermarono, poi una mano forte sul petto: odorava di disinfettante.

«Resti steso.»

Il dottore, così l’aveva chiamato l’infermiera, chiamata a sua volta così dal dottore, gli aveva chiesto se ricordasse il proprio nome: «Arturo Damiani», così l’aveva chiamato, ma il professore non ricordava quel nome, non ricordava nemmeno cosa fosse un professore. Non aveva detto nulla, nemmeno una parola, seguiva i movimenti della bocca del dottore e faceva appena qualche cenno con la testa.

Poco dopo, dottore e infermiera andarono via.

Era venuto un uomo vestito di bianco a togliergli un ago dal braccio: Damiani aveva strillato come un bambino.

Qualche istante dopo era tornata l’infermiera.

«Vedrà, non le farò male.»

Ci vollero tre portantini per trattenerlo mentre l’infermiera gli fece l’iniezione. Un attimo dopo Damiani avvertì il proprio corpo sempre più leggero, fino a non sentirlo più.

Quando si svegliò il sole stava tramontando, aveva nuovamente un ago nel braccio, il vecchio nel letto accanto al suo dormiva ancora, alla sua sinistra sedeva una donna dal volto chino, lo sguardo duro.

Appena la donna si accorse che Damiani si era svegliato si alzò.

«Mi hanno chiamata perché non hanno trovato nessun altro.

«Mi senti?»

La donna, seccata, corse fuori la stanza, seguita dallo sguardo confuso di Damiani. Tornò dopo qualche minuto insieme al dottore: a Damiani sembrava di aver già visto quell’uomo, ma non ricordava dove.

«Abbiamo chiamato la sua ex moglie. Sembra lei non abbia altri parenti.»

Damiani, gli occhi bovini, fissò Dora ferma davanti a lui: i capelli rossicci raccolti, gli occhi color ghiaccio, il corpo minuto. Le sue pupille si fissarono sulla borsetta nera che Dora stringeva fra le mani. Spalancò la bocca, sembrava volesse urlare, ma non emise altro che versi inarticolati.

Il dottore rivolse lo sguardo alla borsa mantenuta da Dora, poi guardò Damiani, e ancora Dora.

«È questa?» chiese a Damiani indicando la borsetta «Si ricorda della borsa della sua ex moglie?»

Damiani, gli occhi gonfi di terrore, continuava a fissare la borsa puntandola con il dito, la bocca ancora spalancata, le labbra tremule:

«Bo… boga, chex ogle…»

Precipitò sul letto, come stremato. Il dottore prese Dora sotto al braccio.

«Ha dei ricordi, solo reminiscenze di cose, persone, nomi.»

«Sta dicendo che è un vegetale?»

Da sotto al lenzuolo, ridotta a un lamento, giunse loro la voce di Damiani:

«Ghe… ghebetalue…»

Il dottore tirò via la donna.

«Venga, andiamo fuori.»

L’ultima volta che Damiani aveva sentito la voce di Dora era stato il giorno seguente al suo risveglio, dopo Dora non si era fatta più viva. Le uniche parole di quella donna che Damiani ricordava erano Era già insopportabile prima, Assolutamente no, Ormai è una larva.

Mentre le infermiere lo aiutavano a mangiare, più volte aveva riso ripetendo la parola larva:

«Arva! Arva!»

Erano venuti a trovarlo il preside e gli insegnanti della sua scuola, ma lui non era riuscito a riconoscere nessuno di loro; ogni tanto appena una parola: «Ghighepredide. Gacito. Muoni a dulla.»

Erano riusciti a portargli persino i suoi alunni. Lambiase era stato allontanato perché nel vederlo aveva iniziato a ridere:

«Sembra un deficiente!»

«Deghighiente…»

Dopo una settimana, non venne più nessuno a trovarlo, la settimana dopo fu dimesso: Dora gli aveva trovato una domestica polacca, pagata con la pensione di Damiani e l’invalidità.

A casa, Damiani, era sempre seduto sulla poltrona appartenuta a suo padre. Non fumava più, nemmeno sospettava dell’esistenza delle sigarette, così come del vino. I libri nella libreria erano coperti di polvere, quelli antichi erano stati venduti dalla domestica. La domestica gli dava a stento da mangiare, lo lasciava sempre solo, passava ore al telefono; ogni tanto Damiani vedeva il portiere entrare: prima di chiudersi in camera con la domestica dava un buffetto al professore e sorrideva:

«Che c’è, prufesso’, mo’ non mi tratti più come la monnezza?»

«Bodezza…»

Dora non venne nemmeno una volta a trovarlo. Nessuno metteva mai piede in quella casa, se non la domestica e gli uomini che si portava lì dentro. L’argenteria di sua madre svanì, così la collezione di francobolli di suo padre. In breve, persino tutti i libri sparirono. Damiani non sapeva neppure più cosa fosse un libro. Restava seduto a fissare il vuoto, ogni tanto un verso, poi un pianto furioso, come se qualcosa gli entrasse nella mente, scivolasse fino al cuore, senza che lui potesse afferrarla.

E di colpo tornava immobile, le pupille smarrite, la bocca aperta, la bava che gli colava sul mento.

Morì dopo sette anni, senza mai essersi alzato da quella sedia. Al funerale c’erano Dora, i suoi ex colleghi e gli alunni di un tempo. Sulla lapide c’era scritto: Marito devoto e professore esemplare.

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi

Nota sui classici

Nota sui classici

Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta

Patrik Svensson, Nel segno dell’anguilla, Guanda, 281 pagine, traduzione di Monica Corbetta David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni

David Grossman, La vita gioca con me, 289 pagine, Mondadori, 2019, traduzione di Alessandra Shomroni Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti

Christopher Kloeble, Quasi tutto velocissimo, Keller editore, 2019, 382 pagine, traduzione di Scilla Forti