Quaderni di Teatro In Fabula

Lettura de Il Sogno di Morfeo,

Lettura de Il Sogno di Morfeo,

di Antonio Piccolo e del suo ensemble

di Giuseppe Cerrone

Ad Elena Vetrini, che una notte,

ancora in piedi, mi parlò del sogno.

I pensieri ora raccolti sono l’effetto delle discussioni avute con Antonio Piccolo, autore del Sogno di Morfeo, attraverso gli anni. Cominciò a Napoli, a via Fico al Purgatorio, quando l’opera era in gestazione, e continuò in ogni dove il confronto, persino nelle minuscole camere d’albergo dei piccoli borghi dell’Italia appenninica, lì, la sera, si procastinava il riposo parlando di incubi. Di fondamentale importanza restano il materiale video e le prove dal vivo che hanno permesso una felice fruizione del testo.

I

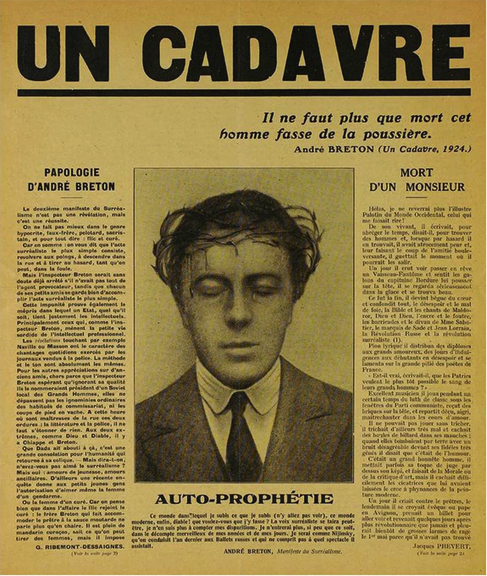

È ben nota la difficile personalità del padre del Surrealismo, André Breton. Le tensioni, le offese, le polemiche, nate da diversità di vedute, sostanzialmente politiche, con Daumal, Artaud, Bataille, accusati ingenerosamente dall’ingombrante leader, di “professionismo”, ossia di coltivare meschini interessi privati. Daumal ed Artaud lasceranno il movimento e non vi faranno ritorno, Bataille, invece, dopo la pubblicazione della rivista “Documents”, della quale sarà strenuo promotore, avrà modo di ritrovare il maestro, mettendo via vecchi dissapori (sarà una conciliazione ahimè debole, di breve durata; nuovi rancori emergeranno con forza per sospette simpatie fasciste, peraltro infondate, di Bataille).

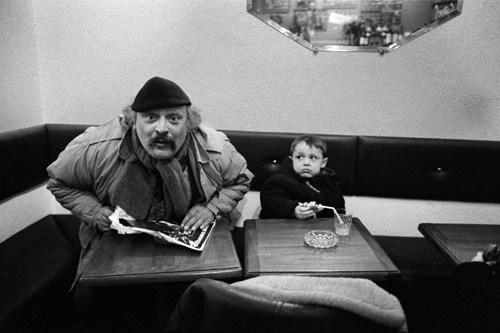

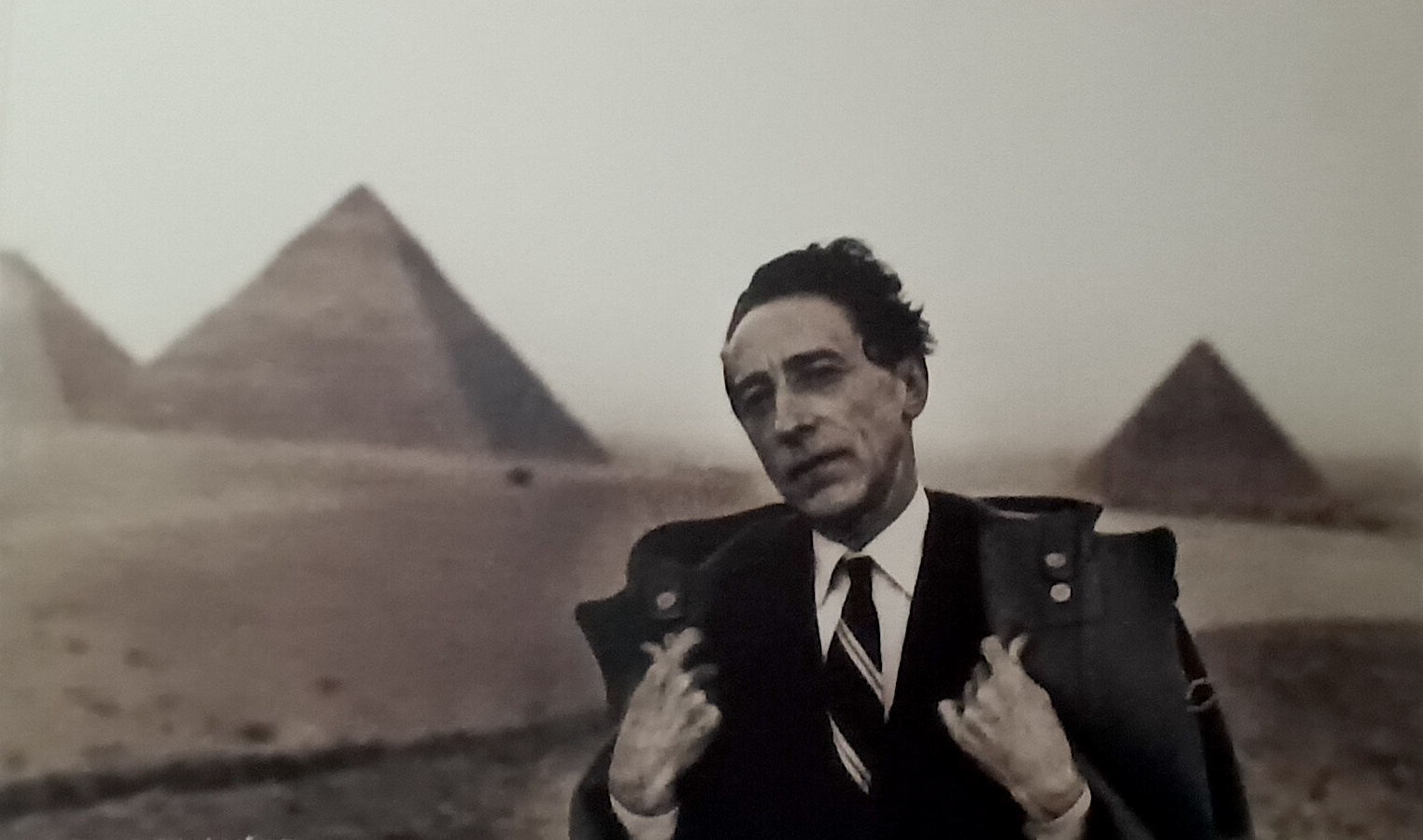

È indubbio che il carattere di Breton, consumati i fatti di Spagna, la guerra civile, la reazione franchista, foraggiata dai tiranni dell’Asse, unico vero nemico, vada addolcendosi. Di questa placata effervescenza, si gioverà Jodorowsky, quando, nei primi anni cinquanta del secolo scorso, a Parigi, lasciata la patria con un avventuroso viaggio in mare, farà la sua conoscenza (una banale conversazione notturna al telefono, Breton parlava un fluente spagnolo, seguita, sette anni più tardi, da un tête-à-tête al caffè La Promenade de Venus). Tale frequentazione ebbe diversi esiti, non tutti memorabili. Tuttavia fu Breton ad indicare a Jodorowsky un curioso volumetto: “I sogni e il modo di dirigerli” di Hervey de Saint Denis, pubblicato nel 1867. Questo saggio misconosciuto segna l’inizio degli studi jodorowskiani sul sogno lucido. Studi per i quali il maestro non ha badato a spese, spostandosi da un luogo all’altro del mondo, visitando antiche reliquie, promuovendo seminari, tuffandosi in ogni sorta di pratica devozionale che avesse legami con l’attività onirica, senza tralasciare, naturalmente, il ricordo scritto dei sogni, personali e di amici. Per Jodorowsky andare nel sogno vuol dire crescere, evolvere. Si tratta di un viaggio disseminato di insidie e pericoli con diversi cartelli lungo il percorso a scandire tappe e traguardi intermedi di un processo in realtà senza fine, se la rivoluzione interiore di un solo uomo è già l’esordio di un cambiamento oggettivo che abbraccia l’umanità in generale.

È indubbio che il carattere di Breton, consumati i fatti di Spagna, la guerra civile, la reazione franchista, foraggiata dai tiranni dell’Asse, unico vero nemico, vada addolcendosi. Di questa placata effervescenza, si gioverà Jodorowsky, quando, nei primi anni cinquanta del secolo scorso, a Parigi, lasciata la patria con un avventuroso viaggio in mare, farà la sua conoscenza (una banale conversazione notturna al telefono, Breton parlava un fluente spagnolo, seguita, sette anni più tardi, da un tête-à-tête al caffè La Promenade de Venus). Tale frequentazione ebbe diversi esiti, non tutti memorabili. Tuttavia fu Breton ad indicare a Jodorowsky un curioso volumetto: “I sogni e il modo di dirigerli” di Hervey de Saint Denis, pubblicato nel 1867. Questo saggio misconosciuto segna l’inizio degli studi jodorowskiani sul sogno lucido. Studi per i quali il maestro non ha badato a spese, spostandosi da un luogo all’altro del mondo, visitando antiche reliquie, promuovendo seminari, tuffandosi in ogni sorta di pratica devozionale che avesse legami con l’attività onirica, senza tralasciare, naturalmente, il ricordo scritto dei sogni, personali e di amici. Per Jodorowsky andare nel sogno vuol dire crescere, evolvere. Si tratta di un viaggio disseminato di insidie e pericoli con diversi cartelli lungo il percorso a scandire tappe e traguardi intermedi di un processo in realtà senza fine, se la rivoluzione interiore di un solo uomo è già l’esordio di un cambiamento oggettivo che abbraccia l’umanità in generale.

Le songe du Toréador

La conquista del mondo onirico è vista dal pedagogo e formatore cileno come un’ascensione fatta di innumerevoli gradini. Si va dal più basso, esplorato da principianti e dilettanti curiosi, “ipnonauti” alle prime schermaglie, impegnati nel dominio dei propri incubi, al più alto, qui soltanto le nobili intenzioni dimorano, e consistono nella dimensione strettamente condivisa dei sogni terapeutici. Guaritore e malato si trovano sullo stesso piano, non vi è sudditanza. Solo magica empatia. Ciascuno ha accesso al materiale onirico dell’altro, in modo che, nel coricarsi insieme, l’atto dell’imposizione delle mani, sulla parte del corpo debilitata, operi transitivamente nel sonno della persona sofferente. Prima si discute, si mangia pure. Comprensibile quando medico e paziente debbono confessarsi cose tanto gravi, intime.

Comunque tra la base, accessibile a molti come una valle rigogliosa, e la vetta, che richiede uno sforzo cosciente e nessuna vanità oltre che l’espulsione di qualunque istinto gregale, solitamente nocivo, vi sono gli scalini intermedi. Eccone alcuni: 1) lasciare il pianeta, salire verso il cosmo, avvicinare il Mistero. Il sogno non è soltanto mio, fa parte della memoria universale. Giunge da lontano, da quell’Assoluto che ci ama. 2) Incontrare i morti. Nella dimensione dei sogni l’amore ritrova sempre i suoi cari, ancorché defunti. 3) Affrontare gli archetipi divini e i miti. Buddha, Cristo, Confucio, Maitreia sono apparsi a Jodorowsky. 4) Trattare la realtà come un sogno. Analizzare gli accadimenti, in particolare quelli che fanno male, come se fossero simboli dell’inconscio. Quest’ultimo punto è decisivo se si vogliono indovinare scopo ed obiettivi de “Il Sogno di Morfeo” di Antonio Piccolo. Esso è infatti la storia di un trauma che non si compone se non con il ricorso alla forma pura dell’amore, capace di leggere, tra le pieghe dell’essere, le funzioni oscure dell’esistenza, e di farvi fronte. Con Alice, eroina della pièce, cade l’Occidente. Morfeo aspira al risveglio di entrambi. Quando si è in terra, è con le mani che diamo la spinta verso la risalita. Lo sappiamo bene. E lo sa anche l’Eremo dei Sogni.

II

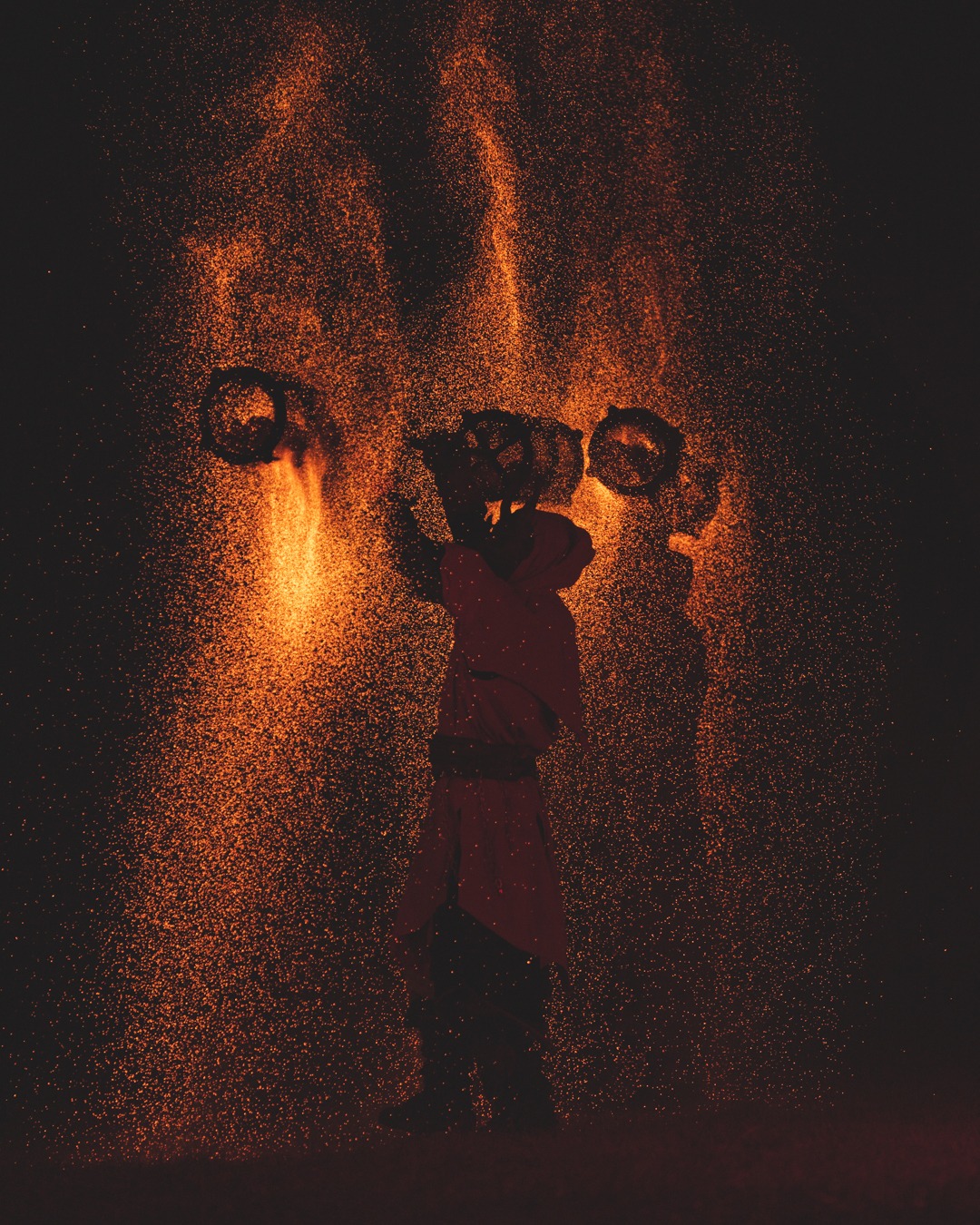

Il buio giunge. Il lume viene spento. I letti sono occupati. Si dorme ma non all’Eremo dei Sogni. Qui Morfeo si frega le mani, non sta nella pelle, frigge d’entusiasmo per l’eccitante mansione: aiutare gli uomini mentre sognano. Rafforzare le visioni, ricordare loro il soffio, l’innata componente caratteriale, le aspirazioni primitive, i desideri inconfessati, l’immaginario nutrito negli anni. Molti non sono versati nel sogno. Hanno bisogno di stimoli. Davvero pochi sono quelli che sanno qualcosa del proprio onirico. Niente paura. Dal disco volante, su all’Eremo dei Sogni, Morfeo, coadiuvato dalla sorellina Notturno e assistito da Artemidoro di Daldi, interviene ogni notte nel subconscio, provocando milioni di allucinazioni. Sembra un primario d’ospedale alle prese con un paziente sotto anestesia nel corso di un delicato intervento. Si opera attorno al dormiente con estrema attenzione, avendo cura di non scuoterlo troppo. Si lavora alla sua salvezza. Purtroppo tanti hanno un immaginario povero e vite deprimenti, ad una dimensione, ed una soltanto. Questo non aiuta.

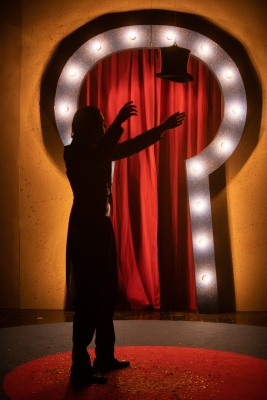

Le persone avvertono appena l’incessante creazione di immagini che Morfeo, Notturno, Artemidoro generano nei cervelli, poi, appesantite da problemi e responsabilità, si svegliano di soprassalto, madide di sudore. Eppure il “ponte di transizione”, allestito con dovizia da Notturno, dovrebbe favorire i desideri e assecondarli. Nulla da fare. La dialettica è negativa. Il soffio perde con il senno. La realtà ha risvolti orribili che impediscono il decollo. Morfeo ne è dispiaciuto. Vorrebbe abdicare. Rinunciare al dicastero. Dimettersi. La dimensione allegorica è rafforzata da un impianto scenico sapiente. Un cerchio azzurro contiene gli attanti ed “il materiale strumentale”, uno più piccolo, rosso, inscritto al suo interno, accoglie le pallide figure dei dormienti in ambasce. Tutto si svolge nei due cerchi. I cambi di luogo essenziali allo sviluppo, l’incedere del dramma. Colori dominanti sono il bianco, il rosso e l’azzurro, le cui tonalità s’impongono ossessivamente, presenze costanti che recuperano, fellinianamente, un décor da circo. Il circo sognante è solcato da barche bianche come cigni, in una luce opalina mossa da onde azzurrine. Di fatto le barche si muovono su agili rotelline per attraversare il tempo e lo spazio e raggiungere così la psiche dolente dei contemporanei. Si viaggia tra le dimensioni e le stelle. Luci e musica convergono complici nel favorire gli arditi passaggi.

Le persone avvertono appena l’incessante creazione di immagini che Morfeo, Notturno, Artemidoro generano nei cervelli, poi, appesantite da problemi e responsabilità, si svegliano di soprassalto, madide di sudore. Eppure il “ponte di transizione”, allestito con dovizia da Notturno, dovrebbe favorire i desideri e assecondarli. Nulla da fare. La dialettica è negativa. Il soffio perde con il senno. La realtà ha risvolti orribili che impediscono il decollo. Morfeo ne è dispiaciuto. Vorrebbe abdicare. Rinunciare al dicastero. Dimettersi. La dimensione allegorica è rafforzata da un impianto scenico sapiente. Un cerchio azzurro contiene gli attanti ed “il materiale strumentale”, uno più piccolo, rosso, inscritto al suo interno, accoglie le pallide figure dei dormienti in ambasce. Tutto si svolge nei due cerchi. I cambi di luogo essenziali allo sviluppo, l’incedere del dramma. Colori dominanti sono il bianco, il rosso e l’azzurro, le cui tonalità s’impongono ossessivamente, presenze costanti che recuperano, fellinianamente, un décor da circo. Il circo sognante è solcato da barche bianche come cigni, in una luce opalina mossa da onde azzurrine. Di fatto le barche si muovono su agili rotelline per attraversare il tempo e lo spazio e raggiungere così la psiche dolente dei contemporanei. Si viaggia tra le dimensioni e le stelle. Luci e musica convergono complici nel favorire gli arditi passaggi.

Dall’Eremo alla stanza di Alice, dalla clinica all’antica città di Bubastis, dal deserto soffocante d’Egitto al cupo silenzio del lago d’Averno. “Il ponte di transizione” unisce le dimensioni e abbatte le distanze. Piega lo spazio-tempo come un foglio di carta sul quale due punti, prima uniti da una retta, si trovano dopo coincidenti. Nulla pare difficile all’equipaggio guidato da Morfeo. La nave va. È la legge del teatro, la sua allegoria, si diceva. Se il soffio agonizza, i sogni non possono guarire, e Morfeo non può dispensare salute o salvezza. Noi sappiamo che l’Assoluto Inviolabile contiene tutti i mondi, e che ogni mondo contiene un dicastero, con la specifica aria di competenza, il suo particolare raggio d’azione. Sappiamo che la nostra galassia lattiginosa comprende molti soli e sistemi, i quali, a loro volta, influenzano la vita dei pianeti che vi orbitano attorno. La Terra, comune madre, non sfugge a questo insieme inclusivo. Dipende dal Sole che è governato dalle leggi della Via Lattea, la quale soggiace ai voleri del Cosmo, creato dal Sommo Impersonale.

Questi, assiso nella “Torre di Controllo”, ha affidato a Morfeo, signore dell’Eremo dei Sogni, la salvaguardia e la cura della attività onirica, raccomandando prudenza e discrezione, perfino tenerezza, qualità indispensabili se si vuole vigilare sulle fantasie notturne senza tracimare nella violenza psichica o peggio interferire con gli uffici di ministeri ricoperti da altre divinità solerti. Per anni, addirittura secoli, incitato da Notturno e dall’inappuntabile Artemidoro, zelante quanto mansueto nel gravoso compito di assistente, Morfeo trova soddisfazione in quello che fa. Amministra con sapienza il desiderio che affiora dal subconscio, indirizza l’attività onirica in una zona di lucida consapevolezza che al risveglio i dormienti non dimenticano, anzi portano con sé nell’agone del giorno, sbuffante di officine, industrie, mercati, borse, imprese, redazioni. Insomma, Morfeo, per infiniti kalpa, una distanza temporale difficilmente quantificabile, assapora una gioia illimitata. Gli uomini sognano senza costrizioni, hanno un immaginario che la Natura alimenta di continuo con misteriose apparizioni, inoltre vantano una notevole facoltà fantastica nutrita dai miti.

Questi prestano simboli agli audaci che vogliono vivere sul serio. Nel quadro delle meraviglie il cosmo e i viventi, animali, piante, esseri insenzienti, sono legati da leggi trascendenti in cui tutto si ripercuote su tutto, e nessuno viene calpestato o perduto. Il globo è un giardino incontaminato. Morfeo vibra con gli umani, suggerendo innesti che diventano taciti consigli, e lo fa con divertimento e fierezza, consapevole che la felicità passa dai sogni, ed è lui a dispensarla. Notturno ed Artemidoro rispondono di buon grado, niente sembra turbare lo stato delle cose. Sennonché “la scienza divorò la trascendenza”, scacciò dalla ragione i mostri e gli esseri incestuosi, fece piazza pulita delle leggende e delle superstizioni, abolì il fantastico, iscrisse la Natura alla lega positivista e razionalista, trovò un fondamento per ogni fenomeno, escluse dalla sua area di intervento il miracoloso e il bizzarro, e si chiuse in un’immensa fortezza, impermeabile allo strano, nella quale stipò tutto lo scibile e i dati esperiti. Un bel guaio per Morfeo e i suoi prodi. L’immaginario della gente si rattrappisce. I sogni perdono in forza fantastica. Non aiutano. E comincia a fare capolino la paura. Paura del datore di lavoro, paura di essere scoperti, di tradirsi, paura di deludere i propri cari o di perderli, di non riuscire a comprenderli. Paura di non farcela. Molti si domandano: “e se non realizzo?”, “se non ce la faccio?”, “quanto tempo mi occorre?”, “quanto tempo mi resta?”, “come posso rendermi utile, se sono inviso al mio capo?”, “vorrei tanto tornare indietro, a quando andavamo d’accordo, ma è impossibile”, “perché ad alcuni riesce tutto facile, mentre a me le cose giungono dopo mesi di duro lavoro, e a volte nemmeno?”.

Questi prestano simboli agli audaci che vogliono vivere sul serio. Nel quadro delle meraviglie il cosmo e i viventi, animali, piante, esseri insenzienti, sono legati da leggi trascendenti in cui tutto si ripercuote su tutto, e nessuno viene calpestato o perduto. Il globo è un giardino incontaminato. Morfeo vibra con gli umani, suggerendo innesti che diventano taciti consigli, e lo fa con divertimento e fierezza, consapevole che la felicità passa dai sogni, ed è lui a dispensarla. Notturno ed Artemidoro rispondono di buon grado, niente sembra turbare lo stato delle cose. Sennonché “la scienza divorò la trascendenza”, scacciò dalla ragione i mostri e gli esseri incestuosi, fece piazza pulita delle leggende e delle superstizioni, abolì il fantastico, iscrisse la Natura alla lega positivista e razionalista, trovò un fondamento per ogni fenomeno, escluse dalla sua area di intervento il miracoloso e il bizzarro, e si chiuse in un’immensa fortezza, impermeabile allo strano, nella quale stipò tutto lo scibile e i dati esperiti. Un bel guaio per Morfeo e i suoi prodi. L’immaginario della gente si rattrappisce. I sogni perdono in forza fantastica. Non aiutano. E comincia a fare capolino la paura. Paura del datore di lavoro, paura di essere scoperti, di tradirsi, paura di deludere i propri cari o di perderli, di non riuscire a comprenderli. Paura di non farcela. Molti si domandano: “e se non realizzo?”, “se non ce la faccio?”, “quanto tempo mi occorre?”, “quanto tempo mi resta?”, “come posso rendermi utile, se sono inviso al mio capo?”, “vorrei tanto tornare indietro, a quando andavamo d’accordo, ma è impossibile”, “perché ad alcuni riesce tutto facile, mentre a me le cose giungono dopo mesi di duro lavoro, e a volte nemmeno?”.

Il quadro è desolante. Il bollettino onirologico lo testimonia. L’apatia è calata sul pianeta. Milioni di uomini caduti nella rete della disperazione. Si sogna nel sonno procurato dagli affanni, però non si vola. Pure Sua Santità delude, dopo una cena accompagnata da molta birra. La massima autorità della chiesa è l’unica celebrità di cui si mostra l’aspirazione notturna e il contenuto del sogno. Qui è evidente il ricorso al gioco verbale e alla metonimia. L’effetto è di notevole irriverenza e ricorda passaggi non meno forti di alcune lezioni di Jacques Lacan (il potere, incapace di librarsi in alto, si sente inadeguato nell’esercizio del sogno, non crede alla dirompente energia dell’occulto). Morfeo è affranto, vorrebbe chiudere baracca e passare oltre, concedersi una lussuosa pensione anticipata. Tuttavia un motivo per sperare c’è. È rappresentato da Alice, giovane studentessa di medicina, che naviga così bene nel sogno da trasformarlo a piacimento in un film intrigante ed arguto. È lei a stabilire come popolarlo, cosa girare, se introdurre o meno nuovi personaggi. Alice è un’oniroesperta. Sa di sognare e domina il sogno. Non teme l’inconscio, anzi lo percepisce come una forza benevola che opera per l’umanità, favorendo la sua evoluzione. Morfeo si appassiona al caso. E con lui, Notturno e Artemidoro, di rimando. Le visioni della fanciulla sono un balsamo inatteso. I tre sono d’accordo sul fatto che Alice possa contagiare la società, costruendo un nuovo immaginario che non rifiuti le creazioni dell’inconscio ma le accolga con fiducia, anche quando destano inquietudine. I sogni ci parlano. Sono messaggi per noi. Vanno vissuti con estrema lucidità come se fossimo svegli, senza paura. Bisogna accogliere il mistero, decifrarlo.

I sogni sono un’opportunità per sanare vecchie ferite, per fare finalmente i conti con il passato, sono un ponte di collegamento tra noi e i morti. Se non scappiamo, cresciamo. E nell’evolverci mediante i sogni, diviene naturale parlarne, scambiare informazioni, scriverne. Ciò alla lunga crea una cultura del sogno che ha riflessi positivi sulle vite diurne. Provate ad immaginare un centro di energia permanente, derivante dai sogni lucidi di milioni di persone. Una banca mondiale del sogno. Un archivio immenso del racconto onirico consultabile da chiunque, da qualunque cittadino, in qualsiasi frangente. Come si comporterebbero al mattino appena svegli? Cosa farebbero di preciso? Credo che comincerebbero a vedere la realtà e gli ostacoli che la segnano come un grande affresco drammatico. I problemi non mancano, le tempeste infuriano, certo. Tuttavia posso esercitare una spinta su questi problemi, queste tempeste. Posso risolverli, come avviene nei sogni, quando li vivo lucidamente. Jodorowsky suggerisce di intervenire nella realtà con lo stesso piglio con cui si affronta, da lucidi, un sogno che ci inquieta. Il regista di Tocopilla, nonché scrittore, drammaturgo, attore, conosceva una persona tormentata da giovani affittuari. Da mesi vivevano negli appartamenti senza pagare. Il maestro sospettava che il difficile rapporto con persone più giovani fosse una costante della vita dell’allievo. Appurò che era così.

L’origine del problema, Jodorowsky la rintracciò nel legame complicato che l’amico aveva intrattenuto col fratello minore. Quando venne al mondo, il maggiore avvertì un senso di sconfitta, percepiva l’abbandono, privato di quelle attenzioni che ora erano tutte per il piccolo. Il consiglio dell’artista fu l’azione fondamentale della riconciliazione. “Va da tuo fratello, invitalo a pranzo, festeggia la vostra unione”. L’atto essenziale, di psicomagia, di sublime alleanza, di sottile riconoscimento, in cui la vita guarda la vita, si scruta allo specchio, avrebbe sciolto ogni cosa. L’effetto, benefico, non tarda a manifestarsi. Gli affittuari molesti se ne vanno, l’uomo torna in possesso della casa e della salute. Morfeo, invero, non può lasciare l’Eremo dei Sogni, la “Carta dei Valori” lo vieta, però influenza lo stesso le nostre vite, suggerisce, in base al materiale strumentale ed anamnestico, complici Notturno ed Artemidoro, consultati con sagacia, gli ambienti adatti al cimento con ciò che ci fa paura. Il senso è chiaro: ciò che ci spaventa è l’alleato migliore sulla strada della consapevolezza. Alice lo sa, l’innato sentire fa sperare. In effetti Alice ha un immaginario ardente che pochi possono uguagliare. Un immaginario che si trasmette agli altri, a patto di usarlo nella realtà, nella incessante esistenza quotidiana. Purtroppo Alice è in coma, ricoverata in ospedale da sei giorni, diciotto ore, cinquantatre minuti. Quasi sette giorni senza svegliarsi, immobile in rianimazione, sette giorni senza cose, in cui non si incide sul reale, non si opera nel mondo, quel mondo che Morfeo e Jodorowsky vorrebbero diverso, meno preoccupato, più fiducioso, meno contenuto, più aperto, esplosivo, desiderante. Alice rischia di morire. Il primario lo dice ai familiari affranti.

L’origine del problema, Jodorowsky la rintracciò nel legame complicato che l’amico aveva intrattenuto col fratello minore. Quando venne al mondo, il maggiore avvertì un senso di sconfitta, percepiva l’abbandono, privato di quelle attenzioni che ora erano tutte per il piccolo. Il consiglio dell’artista fu l’azione fondamentale della riconciliazione. “Va da tuo fratello, invitalo a pranzo, festeggia la vostra unione”. L’atto essenziale, di psicomagia, di sublime alleanza, di sottile riconoscimento, in cui la vita guarda la vita, si scruta allo specchio, avrebbe sciolto ogni cosa. L’effetto, benefico, non tarda a manifestarsi. Gli affittuari molesti se ne vanno, l’uomo torna in possesso della casa e della salute. Morfeo, invero, non può lasciare l’Eremo dei Sogni, la “Carta dei Valori” lo vieta, però influenza lo stesso le nostre vite, suggerisce, in base al materiale strumentale ed anamnestico, complici Notturno ed Artemidoro, consultati con sagacia, gli ambienti adatti al cimento con ciò che ci fa paura. Il senso è chiaro: ciò che ci spaventa è l’alleato migliore sulla strada della consapevolezza. Alice lo sa, l’innato sentire fa sperare. In effetti Alice ha un immaginario ardente che pochi possono uguagliare. Un immaginario che si trasmette agli altri, a patto di usarlo nella realtà, nella incessante esistenza quotidiana. Purtroppo Alice è in coma, ricoverata in ospedale da sei giorni, diciotto ore, cinquantatre minuti. Quasi sette giorni senza svegliarsi, immobile in rianimazione, sette giorni senza cose, in cui non si incide sul reale, non si opera nel mondo, quel mondo che Morfeo e Jodorowsky vorrebbero diverso, meno preoccupato, più fiducioso, meno contenuto, più aperto, esplosivo, desiderante. Alice rischia di morire. Il primario lo dice ai familiari affranti.

L’Assoluto dalla “Torre di Controllo” comunica a Morfeo, Notturno ed Artemidoro i motivi dell’infortunio, le cause di quella penosa degenza che potrebbe risolversi in un mesto funerale abitato da cavalli neri. Una banale caduta dall’albero, nel tentativo di scavalcare il balcone di casa, in una notte rilassata ed etilica, fugata da bugie e incipienti dolori. Come nella migliore tradizione dei romanzi d’appendice, come, del resto, in alcuni fumetti di/alla Jodorowsky, Morfeo, Notturno ed Eaco, giudice del Regno delle Ombre, chiamato in soccorso nella distretta, provano una sortita nell’inconscio di Alice. Artemidoro, rimasto all’Eremo dei Sogni per non insospettire i Superiori, che mal gradirebbero un Eremo abbandonato e scoperto, in balia dei selvaggi vandali delle galassie, sa bene che Alice necessita di distacco per capire se vuole vivere o meno. Di distanza. In breve deve guardare ai sogni prodotti in clinica da comatosa sposando l’atteggiamento critico. Vuole svegliarsi o preferisce l’inorganico? Freud, nel fondamentale “Al di là del principio del piacere”, illustra questa pulsione negativa che si manifesta come istinto di morte. Eaco la ricorda ad Artemidoro, quasi a ribadire che l’uomo, a volte, è libido che si annienta, autodistrugge. Guardo la realtà lasciando parlare i fatti, facendoli emergere come sono. Se vedo le cose nella loro luce naturale, allora affiorano prive di alterazioni. Alice lo fa con un sogno ricorrente. Lo scompone pezzo per pezzo, aiutata da Notturno, Morfeo ed Eaco. Fino alla ricostruzione capillare degli ultimi istanti di vita cognitiva quando, distratta e brilla, cade al suolo. Il sogno è l’alba di una nuova critica, di una super-realtà in cui si è chiamati a rispondere.

L’Assoluto dalla “Torre di Controllo” comunica a Morfeo, Notturno ed Artemidoro i motivi dell’infortunio, le cause di quella penosa degenza che potrebbe risolversi in un mesto funerale abitato da cavalli neri. Una banale caduta dall’albero, nel tentativo di scavalcare il balcone di casa, in una notte rilassata ed etilica, fugata da bugie e incipienti dolori. Come nella migliore tradizione dei romanzi d’appendice, come, del resto, in alcuni fumetti di/alla Jodorowsky, Morfeo, Notturno ed Eaco, giudice del Regno delle Ombre, chiamato in soccorso nella distretta, provano una sortita nell’inconscio di Alice. Artemidoro, rimasto all’Eremo dei Sogni per non insospettire i Superiori, che mal gradirebbero un Eremo abbandonato e scoperto, in balia dei selvaggi vandali delle galassie, sa bene che Alice necessita di distacco per capire se vuole vivere o meno. Di distanza. In breve deve guardare ai sogni prodotti in clinica da comatosa sposando l’atteggiamento critico. Vuole svegliarsi o preferisce l’inorganico? Freud, nel fondamentale “Al di là del principio del piacere”, illustra questa pulsione negativa che si manifesta come istinto di morte. Eaco la ricorda ad Artemidoro, quasi a ribadire che l’uomo, a volte, è libido che si annienta, autodistrugge. Guardo la realtà lasciando parlare i fatti, facendoli emergere come sono. Se vedo le cose nella loro luce naturale, allora affiorano prive di alterazioni. Alice lo fa con un sogno ricorrente. Lo scompone pezzo per pezzo, aiutata da Notturno, Morfeo ed Eaco. Fino alla ricostruzione capillare degli ultimi istanti di vita cognitiva quando, distratta e brilla, cade al suolo. Il sogno è l’alba di una nuova critica, di una super-realtà in cui si è chiamati a rispondere.

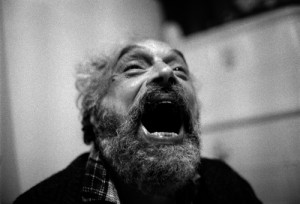

Cosa scegliere? La cabina telefonica, il messaggio al padre preoccupato, la vita o l’albero, la caduta, la morte? Lo spettacolo rompe la quarta parete, infrange la “Carta dei Valori” eppure non scioglie il dilemma. Termina su note sospese. In fondo il coma di Alice è la nostra apatia, il nostro stentato, stagnante sopravvivere. Se Alice non si pronuncia, ingoiata dal buio della regia, è perché a dover decidere siamo noi, o meglio ogni singolo spettatore dell’eccellente dramma di Antonio Piccolo, recitato da attori straordinari, illuminato da musiche pertinenti, esotiche, genialmente fantastiche, a tratti addirittura epiche (che diventano intime, sinuose, dolcissime, meno capricciose, meno convulse quando tocca ad Alice parlare, sognare in diretta per noi). Allora, cosa faremo? Ci sveglieremo come i Vangeli, Gurdjieff e Breton si auguravano, augurandolo ai loro sodali, vivendo con sapienza i sogni per vivere con uguale scaltrezza la realtà, o scivoleremo nel gorgo delle afflizioni verso la stasi e la distruzione? È ai giovani che Antonio si rivolge. Mettete sapienza, già adesso. Dopo, nella maturità un pò stanca e disillusa, potrebbe essere troppo tardi. Non è mai inopportuno, credo, ricordare influenze, correnti e movimenti. Chiudo l’umile nota con un giro di Storia. Naturalmente Jodorowsky venne folgorato dai metodi e dall’insegnamento di Gurdjieff. L’artista sudamericano di origini ebreo-ucraine, così sensibile ai segni, dovette probabilmente definire il 1923 come Anno Mirabile per la Francia ed il mondo.

Nel 1923, infatti, abbiamo gli esperimenti ipnotici e medianici che precedono di diversi mesi l’uscita del primo manifesto del Surrealismo, unitamente alle dimostrazioni ad Avon, vicino Parigi, dell’Istituto per lo Sviluppo armonioso dell’Uomo, diretto da Gurdjieff (nell’ottobre di quell’anno danze sacre e movimenti del coreografo armeno stupirono il pubblico degli Champs-Élysées). Insomma, sei anni prima della nascita di Jodorowsky, occorsa in Cile nel 1929, Breton e Gurdjieff sconvolgevano, ognuno a suo modo, le intelligenze e destabilizzavano le coscienze. Preparavano il terreno per altre incursioni, nuove analisi, audaci interpretazioni. Passa un quarto di secolo, ed ecco alcuni grandi ingegni scorrere e zampillare felici da quella “doppia fonte”. Sono Arrabal, Topor, Cortàzar, Jodorowsky appunto, Brook. Spargono benefici enormi per i simili. Con notevoli ricadute sul senno. Una è senz’altro “Il Sogno di Morfeo” di Antonio Piccolo.

lo V di

lo V di

Nota a Per Mario Benedetti,

Nota a Per Mario Benedetti,