di Salvatore Enrico Anselmi

di Salvatore Enrico Anselmi

Le rocce metamorfiche attestavano il declino del giorno come topazi grezzi, da smussare, come grandi sassi opachi che avrebbero rivelato barlumi e splendore se sfregati a lungo. La componente litica ferruginosa esaltava il colore ambrato, saturo al sole ma reso ottuso dove l’ombra di qualche nuvola s’appoggiava sulla pietra. Allora questa chiazzava, di grigio, la terra e i sassi collocati in ristagno cromatico da sordine simili a velature.

Era il momento del distacco anche da quell’infinitesimo brandello di esistenza appigliata al cielo, ventoso, e ai rami degli alberi stesi sull’orizzonte. Rami avari di foglie, dove le foglie erano strisce coriacee, tinte di verde aspro. Un saluto verso il cielo che dichiarava la sua perennità a dispetto della stagione mutevole e dell’uomo che popolava quella e le stagioni a venire.

Charles decise che fosse giunto il momento di tornare a casa.

Glielo confidava la fine della giornata trascorsa all’aperto nel tentativo di decodificare le leggi prospettiche che attribuivano l’ordine costruttivo alla sostanza cromatica del paesaggio.

Ripose i pennelli e i colori nella cassettina portatile, pulì la tavolozza e la fermò con un elastico, avvolto intorno alla custodia. Ripiegò il cavalletto, privato della tela, e lo mise sotto il braccio. Con la mano libera impugnò un’estremità non ancora dipinta del quadro e ritornò al suo alloggio.

Lì ad aspettarlo Lisa, occupata per tutto il giorno, con i panni da lavare e far asciugare su un filo di fortuna teso tra due chiodi che punteggiavano, interlocutori affilati, generatori di ombre sottili, le pareti laterali alla finestra in camera da letto.

La sollecitazione sui chiodi e l’uso della cordicella, allungata come una trappola che fa inciampare chi non solleva il piede in tempo, aveva fatto sgretolare ancora un po’ l’intonaco. Il calcinaccio era caduto sulla pavimentazione di legno, tra le fibre rugose e quasi taglienti delle travi che correvano parallele a terra. Dichiarava un’ablazione ripetuta e misurabile se confrontata col vuoto lasciato nel muro intorno alle capocchie scure dei puntelli assestati sul bianco.

«È un vero lusso poter contare sui propri indumenti intimi, tirarli fuori dalla valigia, lavarli e lasciarli ad asciugare. È un conforto il solo pensiero di indossarli, finalmente, dopo giorni di vestiti appiccicosi per il sudore. Mi sento meno sporca, se possibile»

Lisa non aveva tutti i torti considerando che da giorni non si erano fermati per più di ventiquattro ore in un posto e avevano continuato a caricare e scaricare dalle corriere i loro bagagli con ritmo parossistico.

Lisa e Charles avevano lasciato la loro casa stabile, la loro città, e il continente ritenuto civile, da almeno sei mesi per concedersi un anno sabatico: Lisa corrispondente dall’Italia per un rotocalco inglese, Charles pittore di professione stanco delle esposizioni a catena, dei galleristi e critici da omaggiare o mandare a quel paese. L’ultima personale era andata bene e aveva venduto quasi tutto. Doveva quindi tornare a lavorare liberamente per poter riempire di nuovo lo studio, riprendere gli inviti ai collezionisti e ai mercanti. La consueta trafila. Prima di cadere ancora nelle maglie dell’esistenza da artista alla moda voleva rinverdire la frequentazione, se non propriamente la conoscenza, perché ormai si conosceva bene, con il sé più libero e disinibito.

Lo faceva scrivendo i suoi pensieri in modo compulsivo su un taccuino, camminando a lungo, fino a tornare sfiancato, dipingendo, assaporando l’amore messo in vendita dove il caso lo portava o dove l’istinto del cacciatore di corpi, lo guidava, dove occhi scuri e sottili, sorrisi emaciati, teli sgargianti lo attiravano dentro case di sabbia cementata e grotte di pietra friabile.

L’amore presunto e dispensato da fattezze estranee lo allontanava ogni giorno, con maggior efficienza, da Lisa che rimaneva, nei pensieri di Charles, lontana e in controluce.

Il suo allontanarsi si era compiuto in modo progressivo, a strattoni sempre più lunghi, ma regolare e cadenzato da una strana pulsione inversa rispetto all’iniziale oggetto di accudimento e amore, la moglie.

In quel periodo la pittura figurativa andava ancora per la maggiore benché le insidie dell’astrattismo cominciassero a minare i fianchi e le certezze dei benpensanti che continuavano ad aprire volentieri il portafoglio per appendere alla parete del caminetto un rassicurante paesaggio campestre, una finestra aperta su un giardino o un tavolo sul limite ingombro di frutta e stoviglie. Avevano ancora vita dura, per innestarsi saldamente sulle pareti delle case, anche in quelle più avvedute e alla moda, le divinità esotiche che sembravano cavate dal legno a viva forza, inquadrate da tre diversi punti d’osservazione, interno-esterno, esterno-interno, animate da un demone occhiuto che cantava alle loro orecchie, provocando reazioni scomposte.

Prima del ritorno all’ordine era quello il periodo durante il quale non ci si voleva allontanare affatto dall’ordine confortevole delle forme, oggetti o esseri umani che fossero, affinché l’ordine apparente delle cose che popolavano il mondo fosse anche l’ordine costitutivo dell’arte.

Ma a guardar bene in controluce, tra gli incavi molati delle coppe dalle quali tutti bevevano, una fessurazione cingeva il cristallo. Quella soluzione di continuità combaciava con l’attimo precedente alla perdita dell’ordine, vissuto da sempre insieme come un cane da grembo sul grembo della sua padrona, come l’istinto predatorio contro la vittima, come il giallo delle patate vicino all’arrosto brunito, che catalogava, incasellandole, le cose e gli uomini, i loro sentimenti e le loro passioni, i deuteronomi, gli assiomi, le buone regole imposte dai legislatori senza vizi e recepite dagli esecutori senza qualità apparenti se non quella di applicare la norma alla fattispecie di vita.

«Finché i vasi di fiori, le montagne al tramonto, i fianchi rosa e veritieri in un nudo di donna avranno la meglio sulle facce a tre occhi e gli zigomi incavati da maschere tribali, non mi dovrò preoccupare!» – Affermava Charles con sicurezza sufficiente ad allargargli la bocca sulla faccia levigata di quel bravo ragazzo che nel contempo sembrava un figlio di buona donna. Soprattutto quando sorrideva a occhi stretti come fessure e gli si piegava la pelle agli angoli delle labbra.

Lisa replicava che i vasi si rompono, che non c’è sempre il sole al tramonto e che prima o poi le maschere avrebbero mandato in soffitta i nudi femminili con i due seni, le due braccia e le due gambe d’ordinanza.

«Dovresti saperlo che prima o poi le novità, intelligenti o dozzinali, si diffondono e scalzano il vecchio!»

Charles non apprezzò, ma sorrise lo stesso accompagnando l’inarcamento della bocca con un sospiro, uno sbuffo d’aria annoiato.

Il giorno successivo si spostarono ancora, lungo la via del deserto di sassi che diventava d’argilla più fine e sabbia, fino a Morcete, città segnata nelle carte come l’ultima prima delle grandi dune. Lì i collegamenti col resto del mondo, – posta, viveri, medicinali, carovane di beduini pagati dagli europei, – ci arrivavano ancora. E allora una volta alla settimana giungevano notizie sulla ruggente vedovanza per la morte degli scrupoli in politica interna, per il barrire delle deliberazioni economiche internazionali allo scopo di incrementare gli utili, per il grugnire ippopotamico dei grassi arricchiti, contrapposto allo stridio dei sempre più emaciati secchi digiunatori del terzo mondo alle prese con la carestia.

Raggiunse Morcete anche una carovana di Argagni, nomadi e stanziali a stagioni alterne, che avevano scortato fino a lì una missione di geografi incaricati dalla Società internazionale di rilevamento topografico, con sede a Montpellier, di ridisegnare i rilievi grafici della zona. Era un aggiornamento dovuto, sia in caso di pace, sia in caso di guerra. Si dovevano conoscere comunque bene i territori da conquistare così come quelli da cominciare a governare. La geografia non aveva bandiere, non si riconosceva in un uno o in un altro regime, non esprimeva giudizi di valore. Registrava alture, circonvoluzione dei gioghi e degli avvallamenti, letto striminzito dei corsi d’acqua, estensione delle oasi, qualità delle strade dove c’erano e opportunità di tracciarne, dove non c’erano mai state.

Tra gli studiosi, armati di tutti quegli strumenti, semoventi o statici su tre piedi, che potevano occhieggiare, misurandola, l’avanzata dei fenomeni erosivi, lavorava anche Maurice, giovane ricercatore, geografo specializzato nell’analisi dei valori igrometrici e di variazione della temperatura nei climi caldi sahariani, che allungò l’estensibile delle sue lenti anche su Lisa.

Quando una sera Lisa si allontanò per andare a cercare frescura sul lato est della massicciata posta tra un vicolo di confine e i giardini di palmizi, Maurice la seguì. In quella circostanza Lisa dimostrò a sé stessa e a Maurice che non sempre il tramonto è assolato, che un vaso fragile sin dal momento della sua foggiatura si può rompere alla minima pressione e che gli zigomi ossuti di una maschera potevano rappresentare, meglio che due guance rosee, la calata sulla terra degli dei che sovrintendono le ombre.

Maurice ne fu compiaciuto e raggiunse lo scopo prefissato, prefissato da qualche giorno, deciso come data e raggiungimento indifferibili. Deciso.

Anche Lisa aveva deliberato, senza dichiararlo a nessuno, nemmeno a sé stessa riflessa allo specchio, nemmeno all’ombra sagomata che si allungava dai suoi piedi fino alle dune più vicine, che avrebbe voluto tradire Charles con quel ragazzo, visto armeggiare da vari giorni con ignoti strumenti di misurazione.

Lisa e Maurice esaudirono i loro desideri e misero in atto le rispettive, coincidenti, deliberazioni, dapprima dentro una tenda da campo, usata come infermeria, fortunatamente rimasta vuota per la durata del loro pomeriggio di esclusiva, personale appropriazione reciproca. In seguito in una camera afosa, inutilmente arieggiata, solo per smuovere strati di aria calda su altri strati di aria calda, all’Hotel Internazionale che grondava dalla facciata, dominante il centro della città, sudore e intonaco caramellato.

Ai primi incontri ne seguirono altri, mentre Charles tentava di estorcere alle alture color topazio l’enigma nascosto della loro miscela cromatica, soprattutto quella che scendeva sui fianchi in ombra, chiazzati dall’alone più scuro proiettato dalle nuvole.

Una sera, di ritorno da una lunga sessione pomeridiana, Charles decise di fermarsi in centro, una breve deviazione dopo giorni interi trascorsi tra i sassi e le salamandre, che dalla superficie terrosa sarchiavano in cerca di ombra e acqua nascoste più in profondità, sotto i sassi.

Anche la sosta a Morcete smosse alcune pietre.

Mentre Charles spigolava con lo sguardo segni evidenti di civiltà, facendo rimbalzare gli occhi da un’insegna dipinta di fresco alle luci ammiccanti dei club aperti dagli europei stanziali, Lisa gli apparve pochi metri più avanti, di lato e solo in parte coperta da un gruppo di ubriachi che giocavano a dadi, sulla veranda dell’Internazionale.

Usciva dall’androne caramello dell’albergo avvinghiata a Maurice, per quella forza di ancoraggio persistente tra due corpi che si sono appena disgiunti e che la prudenza, le buone maniere, il pericolo d’essere sorpresi non sono sufficienti ad allentare.

Lisa si accorse in tempo di Charles, mentre Charles ebbe come l’impressione che Lisa, già distante da Maurice, se ne fosse allontanata poco prima. Forse perché l’aveva visto. Charles ne ebbe il sospetto, erano i soli bianchi, in mezzo a gente del posto, in uscita dalla veranda, anche se Maurice, appena sfilato il braccio dalla vita di Lisa, aveva scantonato verso il gruppo di giocatori e simulava interesse per il lancio dei dadi puntando due monete sul secondo rimbalzo. I dadi, surriscaldati dal fiato alcolico degli scommettitori che ci avevano alitato sopra, ruzzolavano su un campo da gioco improvvisato, una lamina di ferro smangiata dalla ruggine tenuta in equilibrio sulle gambe da due giocatori. I dadi riportavano, sul pallore delle facce, gli abituali segni scuri da un minimo di uno a un massimo di sei per ognuno, la sortita di una scommessa che poteva aggiudicare il successo al sotterfugio o rilasciare la dichiarazione di tradimento appena compiuto. L’alea del dubbio o la certezza dell’inganno, la probabile, verosimile avventura appena consumata o la casta coincidenza del trovarsi nello stesso luogo allo stesso momento per puro caso, cominciava a tracciare circonferenze concentriche intorno alla testa di Charles

Del resto Lisa come poteva conoscere Maurice già così bene dopo poco tempo dall’arrivo in città? Lisa così poco conciliante al tempo dei primi approcci anni prima? Lisa così pudica a inizio matrimonio al punto da non spogliarsi per tutto il viaggio di nozze prima di stendersi a letto? Lisa allieva impreparata alla quale Charles aveva fornito per primo i rudimenti delle regole grammaticali e del calcolo?

Ma Lisa, scaltra grazie ai sillabari, erudita dal sussidiario fornitole da Charles e resa più veloce nel conteggio sempre dallo stesso maestro, da tempo padroneggiava la sintassi delle secondarie giustificate dalle principali e inoltrava, con successo, il pensiero logico nella risoluzione delle equazioni.

Lisa salutò Charles, come se niente fosse, con un bacio, scivolato sul mento come per sbaglio, e un abbraccio fiacco.

«Sono stata tutto il pomeriggio alla sala da tè con Agnes. Sai era da tempo, da quando ci siamo ritrovate qui in città che mi voleva invitare per un pomeriggio tra signore. Abbiamo spettegolato un po’. Abbiamo parlato male degli uomini, soprattutto di te e di quel rammollito del marito che beve sempre e, sbronzo, s’addormenta col sigaro in bocca!»

«Hai un profumo aspro addosso, un profumo muschiato, maschile. Hai cambiato essenza cara?»

«Ah sì, no è il nuovo aroma di Agnes, me l’ha fatto provare. Un po’ azzardato non credi?»

«Sì, senza dubbio. Non te lo consiglio, non ti si addice»

Vezzeggiato da Lisa, narcotizzato dall’acqua muschiata che aveva voluto credere fosse davvero un tentativo azzardato da Agnes, Charles bevve fino in fondo il bicchiere improbabile di millesimato alla colonia, innaffiato con un pomeriggio, chiacchiere e tè tra signore.

Mentre sciorinava la più consueta e quindi meno sospetta delle spiegazioni per essere stata intercettata all’uscita da un albergo, Lisa sudava e, mentre sudava, credeva che avrebbe commesso un errore, un passo falso, che si sarebbe tradita come una principiante a traguardo quasi raggiunto. Ma non accadde. Mentì sorridendo e rese credibile il pomeriggio trascorso nella sala da tè a spettegolare.

Gli incontri con Maurice continuarono a ripetersi ma fuori dalla portata indiscreta di un qualsiasi conoscente che non bada soltanto ai fatti suoi o di Charles a zonzo senza meta. Si davano appuntamento in periferia dove Charles, non andava mai, oppure s’imbarcavano per due intere giornate di viaggio a ritroso verso il mondo appena più civile nella penultima città abitabile prima delle grandi dune. Qui affittavano una stanza in un alberghetto poco frequentato, certi che all’uscita non avrebbero incontrato Charles col sospetto dipinto in faccia di essere stato tradito. L’albergatore era compiacente. Dopo qualche tempo sapeva quando Lisa e Maurice sarebbero arrivati, quello che avrebbero chiesto, quanto sarebbero rimasti. Risultava chiaro che non abitassero in città e che l’unica da dove provenivano, sempre nello stesso giorno e alla stessa ora, fosse Morcete.

Preparava in anticipo la loro camera, cambiava sempre le lenzuola, lasciava sul tavolo una caraffa di acqua e pane allo zenzero, bruciava polvere d’incenso vanigliato che piantava in petto un languore dal quale si sprigionava un senso di mollezza e renitenza. Un giorno, dopo aver atteso il loro arrivo, posizionato pane allo zenzero e asperso fumo di vaniglia, assicuratosi che i due, lasciato l’albergo si allontanassero ignari di essere seguiti, gli mise alle costole suo figlio. Nadir era un ragazzino sveglio, che riuscì a piazzarsi accanto all’autista della corriera per Morcete senza pagare. Avrebbe dovuto seguire i due, tornati nella loro città, convincere di nuovo a farsi caricare su un mezzo di fortuna e riferire nei dettagli tutto quello che era riuscito a sapere. Ne seppe a sufficienza per informare il padre. Nadir accompagnò il padre direttamente da Charles affinché questi gli confermasse che l’ansia crescente nei confronti della moglie, spesso fuori casa anche per qualche giorno di seguito, era fondata perché la moglie stava mettendo in atto un tradimento in piena regola.

Charles rimase sveglio due giorni e due notti, in rovinosa meditazione su cosa fare.

Al terzo uscì presto per andare comunque a dipingere. Era alle prese con l’ennesimo paesaggio, al quale consegnare le tonalità calde delle rocce ferruginose e il verde degli alberi. Mentre Charles tentava di cavare risposte dal panorama, su come rendere il tono marcio e polveroso dei rami, il grigio terroso depositato sui tronchi e il tono scurito dalle ombre sui fianchi delle alture, l’albergatore avrebbe dovuto fare il suo per il quale aveva già intascato metà della somma pattuita: assalimento in camera per Lisa, un colpo di pistola alle spalle di Maurice quando questi avesse ripreso a misurare la regione intorno a Morcete.

Quel giorno, tuttavia, Maurice non era andato al campo d’osservazione, con una scusa circa il suo stato di salute, e aveva raggiunto l’amante in camera. Quando l’albergatore sgusciò da dietro lo stipite della porta, sicuro di dover affrontare la sola resistenza della donna, fu a sua volta aggredito dall’irruenza di Maurice che gli si scaraventò addosso. Come una palla di cannone espulsa a scoppio ed emissione parallela al terreno di battaglia, come una scheggia saltata via che perde forza e velocità solo dopo essersi conficcata.

Gli fu, a testa bassa, sull’addome e lo atterrò.

Seguì una colluttazione violenta.

I due si dimenavano nel tentativo, uno di affondare il coltello nell’avversario, l’altro di sottrarsi ai colpi, bloccargli il polso e fermare la mano. Rotolarono in una direzione e in quella opposta, con le gambe dimenate che scalciavano a mezz’aria. Mentre si rotolavano, il pavimento di legno, cigolante come una vecchia porta, assorbiva i tonfi restituendo suoni soffocati. Le imprecazioni per lo sforzo rimbalzavano sui muri impastati d’intonaco e paglia, stesi sull’anima interna tirata su coi mattoni, e venivano restituiti più fiacchi, come se la paglia e i mattoni stessi ne avessero assorbito i toni aspri che s’andavano a incagliare nel corpo vuoto dei foratini e negli interstizi della paglia. Quella decantazione sonora non ne attutiva, però, il portato violento, perché violenta doveva essere l’aggressione per guadagnare denaro, e altrettanto violenta era stata la reazione a questa, per salvare e salvarsi la vita. Due affermazioni contrapposte si contendevano, confliggenti, il centro dell’azione. In preda a una crisi d’isteria, Lisa saltò sul letto e lì rimase rannicchiata. Si portava le mani al viso, alla bocca, singhiozzava e urlava.

Nel frattempo anche Nadir entrò nella stanza.

Retrocedette quasi subito contro lo stipite della porta, impaurito perché il padre stava gridando. Schiacciato a terra Maurice fu costretto a soccombere con un braccio ripiegato dietro la schiena e l’avversario gli infilò la lama tra una costola e l’altra, la ritraeva e colpiva ancora, come se l’affondo fosse agevole e come se prima di quel giorno non avesse fatto altro per guadagnarsi da vivere.

Sembrava che non fosse abituato a sorridere ai clienti e a sgrassare dal sudicio i pavimenti delle camere, quanto invece a usare un’arma tagliente. Nella ripetizione del gesto violento non si muoveva da albergatore mezzano, non abituato alla mattanza, ma da sicario prezzolato ed esperto. Almeno per un po’.

Lisa saltò a quattro zampe sul letto e da lì sulla schiena dell’uccisore, in preda a una furia suicida. Gli fu addosso, come una gatta elettrica e pazza. Sembrò poterne avere ragione per avergli infilato le unghie in bocca e negli occhi. L’uomo tuttavia esercitò i muscoli con forza agevole per respingerla e farla cadere a terra. La testa di Lisa percosse violentemente il muro. Le caddero sopra frammenti di intonaco a pioggia e i capelli, rossi per il sangue fuoriuscito dalla ferita all’occipite, s’imbiancarono di calcinacci. Una corona farinosa le coprì la testa, una ghirlanda di brina, una calotta di neve, un’aspersione di sale sulla fronte e sulle guance. Fino alla bocca che s’abbandonava a un rilassamento malsano.

Ma anche l’albergatore, nella furia della colluttazione, s’era ferito da solo, alla coscia e tranciate di netto le vene dell’avambraccio sinistro che fiottava sangue e gli faceva perdere gradualmente la vita. Perché la vita non lo abbandonò subito e in quell’intervallo, di smarrimento agghiacciato, fu assaltato dallo sconforto, ultimativo, per essere stato tradito da sé stesso e dal suo coltello che da anni portava infilato alla cintura. Fu come il tradimento di un amico, di un oggetto fino a quel momento fedele, il voltarsi di lama, di uno strumento che non aveva mai provato a offendere il proprietario.

Talvolta il cane morde il padrone.

Nadir dovette assistere a ognuna di queste scene, a ognuno di questi commiati dal respiro, dallo sguardo, dall’azione, dal confidare in sé e negli oggetti da sempre prossimi al corpo e docili alla mano.

Rimase seduto a terra con le spalle appoggiate contro il muro e piangeva.

S’asciugava le lacrime e tirava su col naso.

Si alzò e scese le scale, uscì in strada e cominciò a percorrere all’indietro la strada che l’aveva portato lì.

Rintracciò Charles e, per dimostrare che chi doveva essere ucciso era stato ucciso, gli consegnò un ciuffo di capelli infarinati d’intonaco e l’anello che Maurice portava all’anulare destro con inciso il suo nome.

Pretese di incassare lui il resto della somma pattuita tra Charles e suo padre. E ci riuscì. La contò e la mise in un tascapane a tracolla che faceva parte della tenuta da viaggio di Maurice quando questi si tirava appresso qualche treppiede lenticolato e studiava il terreno.

«Perché sei venuto tu a prendere il denaro?» – Gli chiese Charles – «Dov’è tuo padre?»

«Oggi non poteva. Non si sentiva bene. È andato a farsi medicare una ferita alla gamba e al braccio che s’è fatto ieri. Però m’ha lasciato questo per difendermi, finché rimango solo tutt’oggi.»

E dal tascapane tirò fuori il coltello che era stato del padre. Per tagliare l’aria, mimava l’affondo tra una costola e l’altra e provava un senso di crudele soddisfazione.

Con quei soldi si sarebbe da subito comprato da mangiare: carne e formaggio di capra.

Il resto lo arrotolò dentro la camicia. Mentre camminava la cartamoneta lo solleticava sul fianco e sulla pancia. Era una sensazione nuova alla quale abituarsi. Si assestò per ridurre il gonfiore sotto il tessuto, affinché non desse nell’occhio e non rischiare che qualche ragazzino appena più grande gli sfilasse i soldi da sotto il naso.

Si sistemò di nuovo e pensò che con quei soldi avrebbe potuto comprare un paio di scarpe, due candele, zolfanelli, sapone e quello che di volta in volta la giornata da trascorrere a scuola per imparare a leggere e a scrivere avrebbe richiesto, quello di cui la trafila in una bottega, per imparare un mestiere, avrebbe avuto bisogno, quello che un lavoro da adulti gli avrebbe imposto. Gessetti colorati, una martellina con la punta arrotondata da una parte e tagliente dall’altra per lavorare il rame e l’argento dei piatti che i bianchi compravano sempre volentieri, un vestito scuro su uno sparato bianco di camicia sotto, per dimostrare come fosse già pronto per cominciare da inserviente in un grande albergo.

Dieci anni in un albergo, magari l’Internazionale, e se lo sarebbe comprato pure lui un grande albergo, con l’intonaco caramellato, una veranda intorno sostenuta da pilastri di legno bianco a traforo.

Con le scarpe nuove, il formaggio di capra che gli rimbalzava tra i denti, le candele ammollate in mano, che si scioglievano per il caldo, Nadir guardava le montagne e comprese che per imitare il color topazio spento delle rocce metamorfiche, piagate dal sole, avrebbe dovuto aggiungere un punto di grigio e un po’ di verde, il verde marcio colore delle foglie accartocciate sui rami degli alberi.

Chissà perché Messier Charles non c’ha ancora pensato? Domani glielo devo dire.

Potrei diventare un artista anch’io!

Molta forza

Molta forza

di Romano A. Fiocchi

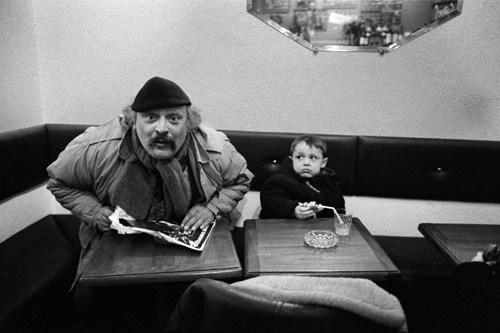

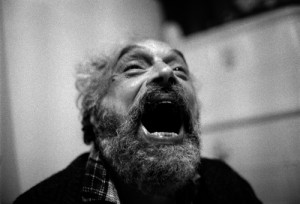

di Romano A. Fiocchi L’impaginazione di Il tempo non ha una storia – con carattere da macchina per scrivere, ovvero un Courier appositamente modificato – creda l’effetto indovinatissimo di un vecchio ciclostile. Ai capitoli si alternano immagini fotografiche in bianco e nero proiettate in un tunnel, su pagine nere di un’eleganza alla Franco Maria Ricci e, al tempo stesso, di un’inquietudine che lascia il segno. È un romanzo circolare che non solo parte da Trieste e torna a Trieste, in tutti i sensi città di frontiera, ma che inizia dal finale e torna al finale percorrendo un periodo storico che va dall’impresa di Fiume del 1919 agli anni Settanta, corredando le pagine di una tabella cronologica che aiuta il lettore a comprendere dove si stia muovendo Alan, il protagonista. Alan è un uomo del suo tempo che finisce fuori dal tempo e lo rivive attraverso associazioni di idee e salti nei decenni inseguendo i personaggi, entrando e uscendo da tunnel spazio-temporali, viaggiando nel passato come uomo del futuro, sino a spaventare Magris citando brani di racconti che Magris stesso sta ancora scrivendo: “Qui ci deve essere una spia, qualcuno deve aver messo le mani tra le mie carte, e comincia a cercare nella sua borsa, a tirare fuori tutto e a innervosirsi”.

L’impaginazione di Il tempo non ha una storia – con carattere da macchina per scrivere, ovvero un Courier appositamente modificato – creda l’effetto indovinatissimo di un vecchio ciclostile. Ai capitoli si alternano immagini fotografiche in bianco e nero proiettate in un tunnel, su pagine nere di un’eleganza alla Franco Maria Ricci e, al tempo stesso, di un’inquietudine che lascia il segno. È un romanzo circolare che non solo parte da Trieste e torna a Trieste, in tutti i sensi città di frontiera, ma che inizia dal finale e torna al finale percorrendo un periodo storico che va dall’impresa di Fiume del 1919 agli anni Settanta, corredando le pagine di una tabella cronologica che aiuta il lettore a comprendere dove si stia muovendo Alan, il protagonista. Alan è un uomo del suo tempo che finisce fuori dal tempo e lo rivive attraverso associazioni di idee e salti nei decenni inseguendo i personaggi, entrando e uscendo da tunnel spazio-temporali, viaggiando nel passato come uomo del futuro, sino a spaventare Magris citando brani di racconti che Magris stesso sta ancora scrivendo: “Qui ci deve essere una spia, qualcuno deve aver messo le mani tra le mie carte, e comincia a cercare nella sua borsa, a tirare fuori tutto e a innervosirsi”.