di Patrizia Tenda

Abitavo a Tarrytown, vicino al bosco di Sleepy Hollow, dove da bambini andavamo a correre e a spaventarci nelle notti di Halloween. Già alle elementari ci facevano leggere la storia di Icabod Crane e del Cavaliere senza testa. Seduti nei nostri banchi, immaginavamo di percorrere quei calanchi tenebrosi, fra i tronchi contorti degli alberi, e la classe si riempiva di gridolini di paura. Gli adolescenti e gli adulti ci andavano a fumare erba e a bere, ed erano più spaventati dei bambini.

Tarrytown rimase un paesotto pigro e tranquillo, fedele al suo vecchio nome, finché non costruirono il ponte di Tappan Zee. A quel punto eravamo circondati da due orrori: a nord il bosco delle decapitazioni misteriose, e a sud un ponte lungo cinque chilometri, gettato fra le due sponde del possente fiume Hudson. La corrente lì è forte perché l’oceano è vicino. Da ciò l’origine del nome che diedero al ponte: “Tappan” era una tribù indiana del posto e “Zee” era la parola olandese per “mare”.

Per resistere alle correnti, il ponte a sbalzo s’immetteva nel fiume con due grandi curve, una dalla riva del New England, l’altra da quella opposta del New Jersey, mentre a metà del fiume il ponte aveva alte capriate d’acciaio e lasciava spazio sotto di sé per i battelli che salivano e scendevano la grande acqua.

Tutti erano entusiasti per l’imponente struttura a sette corsie, in grado di portare centomila veicoli al giorno. I ponti di New York erano intasati, e presto lo fu anche la nostra costa, e la sonnolenta Tarrytown si svegliò ai rumori infernali dei camion con rimorchi e dei pendolari in corsa verso la City.

Io ero troppo piccola per ricordare l’inaugurazione, ma so che mio padre volle subito portare tutta la famigliola sul nuovo ponte. Pagato il pedaggio all’entrata, prese la grande salita in curva a tutto gas. Mia madre mi raccontò di aver urlato di paura per tutto il tempo. Il ponte era altissimo sull’acqua scura e vorticosa, e mio padre guidava come un ossesso. Aveva bevuto, come faceva sempre prima di una bravata.

Da allora mia madre si rifiutò di attraversare il Tappan Zee. Era troppo lungo, l’angoscia durava in eterno, fino a togliere il respiro. Lo ricordo senza sponde, solo con i guardrail. In seguito aggiunsero grate più alte, quando il traffico divenne frenetico, quando gli incidenti sul ponte si fecero frequenti. Collisioni con grossi camion, rimorchi che si ribaltavano, un incubo. Le auto sfrecciavano così veloci che bastava un attimo di distrazione, bastava non tener la curva.

La fobia di mia madre per il Tappan Zee era fonte di motteggi e risate per noi ragazzini, finché non scoppiò lo scandalo di Chappaquiddick. Io avevo appena finito le Superiori, ero in giro per il New England in cerca dell’università adatta per me, quando uscì su tutti i giornali e i canali TV la terribile notizia dell’incidente d’auto del senatore Ted Kennedy, e della morte della giovane Mary Jo Kopechne. Il senatore, forse ubriaco, aveva perso il controllo dell’auto su un piccolo ponte senza sponde, ed era finito nel canale. Era riuscito a liberarsi e a nuotare fino a terra, ma aveva lasciato la povera Mary Jo a morire nell’auto capovolta sott’acqua.

A quel punto cominciai anch’io a temere i ponti avveniristici, le campate vertiginose, e ad avere sudori freddi al solo pensiero di attraversarli. Tenevo sempre i finestrini dell’auto aperti, anche d’inverno, come via di fuga.

Un mese dopo la tragedia ci fu il primo, storico festival di Woodstock, in un enorme prato a nord nello Stato di New York. Ci andai con alcuni amici, partimmo in quattro su un’auto sgangherata. Io ero ancora vergine, col viso paffuto e innocente e la testa vuota. Tornai da quel mega-sballo di musica e droghe con la verginità perduta e l’acquisita dipendenza dall’alcool. Ero così sicura che non avrei fatto gli errori di mio padre, ma eccomi qui, ogni sera dopo il lavoro, alle riunioni degli alcolisti.

Mio padre aveva sviluppato una grave forma di diabete e, non volendo morire subito, era andato a quelle riunioni molto prima di me. Aveva resistito per anni prima di cedere e chiedere aiuto. La sua malattia era un monito per la nostra famiglia, ma anch’io accettai di avere un problema solo dopo gli anni selvaggi dell’università. Li ricordo come un vortice di annebbiamento, che mi travolse senza trovare in me alcuna resistenza.

Proprio allora era esplosa la “liberazione sessuale” e di certo i ragazzi si sentivano molto liberi di imporre i propri bisogni a ragazzine vergini e stupide come me. L’offerta del proprio corpo era sempre stata un dovere della moglie, che non poteva esimersi. Ora quest’obbligo ineluttabile era stato esteso a tutte, tranne quelle brutte. Era l’imperiosa ideologia del momento, e se nel campus universitario non stavi con qualcuno o ti rifiutavi, eri subito bollata come frigida o lesbica.

Insicura, sempre in cerca di approvazione, mi sentivo impotente, cinica e disperata. L’anima mi era fuggita via dal corpo. La promiscuità sessuale, che prima consideravo oscena, era diventata il tran-tran dei miei giorni, e per sopportarla avevo bisogno di anestetizzarmi. L’alcool era la mia medicina preferita per digerire il mondo, per rendermi insensibile alla vergogna, al disincanto.

Quando iniziai le famose “90 riunioni in 90 giorni”, dovetti girare tutti i paesi vicini che ospitavano gruppi di alcolisti. Mio padre mi portò al suo gruppo. Lo chiamavano il gruppo “Guardie e Ladri”, perché si teneva vicino alla prigione di Ossining. I membri erano quasi tutti uomini, sui cinquant’anni e più. Mio padre me ne additò qualcuno, per farmi capire chi erano le guardie e chi gli ex-galeotti. Si riconoscevano un po’ dal modo di vestire, sciatto o azzimato, dal taglio di capelli e dagli sguardi duri o sfuggenti. Certe guardie facevano paura, coi vestiti di pelle nera borchiata sado-maso. Dato che ero l’unica ragazza giovane presente, qualche vecchio borchiato ebbe la faccia tosta di venirmi intorno, ma quando mi vedevano stretta a mio padre, si ritiravano in buon ordine.

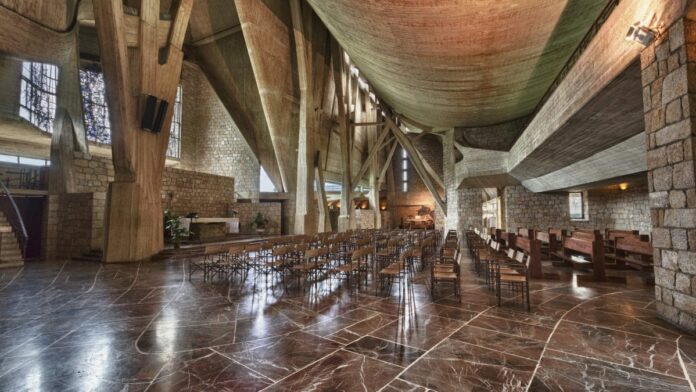

Potevo capire perché mio padre si trovasse bene con gente della sua età, ma uscii dalla prima riunione convinta che quel programma non faceva per me. Non mi identificavo in nulla. Il machismo, il testosterone presente in quella stanza mi disgustavano. Trovai un gruppo più adatto a me in una chiesa di Tarrytown. Ci ospitava il prete nella sua canonica, un vecchio stabile con l’interno tutto in legno scuro. Le scale e i pavimenti scricchiolavano sotto i piedi, e non c’era verso di passare inosservata quando arrivavi in ritardo o quando volevi sgattaiolare via dalla riunione.

In quella grande sala antica, odorosa di resina come un bosco, piena di sedie di legno, si riunivano molti giovani hippies, ragazzi e ragazze dai vestiti variopinti e logori, le zazzere multicolori, cotonate e laccate. La mia era torreggiante e gonfia per farmi sembrar più alta, o più fuori di testa. C’era anche qualche anziano, che doveva intervenire quando divagavamo parlando della nostra tossicodipendenza.

“Vi prego di attenervi alla dipendenza dall’alcool – diceva il vecchio Wayne – sennò gli altri presenti non si identificheranno con la vostra storia.” Ancora non era nata l’associazione per i tossici, ma già in quella stanza avremmo potuto fondarne una, perché i giovani della mia età si facevano di droghe. L’alcool era solo un sostituto temporaneo. Erano i vecchi a preferire l’alcool.

Dopo Woodstock, mi ero spaventata troppo per continuare a sballarmi con i narcotici, e mi ero convinta che bere alcool fosse “normale”. Con quella scusa, continuai a ubriacarmi per tutti gli anni dell’università. Quando capii che l’alcool mi faceva “mutare” personalità, quando le sbornie non annullavano più il dolore ma lo ingigantivano, facendomi perdere ogni rispetto per me stessa, allora mi rassegnai ad accettare una cura. Era una disciplina tosta, quella praticata nei gruppi, molto difficile da accettare per noi giovani ribelli e sbandati.

Una sera le scale scricchiolarono per un sessantenne piccolo e ben vestito, capelli castani corti pettinati all’indietro, senza ciuffi ribelli. Aveva lo sguardo perso di un ragazzino, e lo notai subito perché mi si sedette accanto, nell’ultima fila di sedie vicino alla porta. Si chiamava John.

Né lui né io prendemmo la parola quella sera, lui ascoltava attento, e pensai fosse nuovo. A fine riunione però, Wayne, l’anziano moderatore, gli si fece incontro e lo abbracciò. Andarono fuori a parlare e a fumare. Io mi distrassi a parlare con altri e lo dimenticai fino alla settimana dopo, quando riapparve sulle scale, in blue jeans e pullover blu. Fu allora che notai i suoi occhi azzurri, due pezzetti di cielo timido e inquieto. Era vestito in tinta con gli occhi.

Quella sera John andò al piccolo podio davanti alle sedie schierate e prese la parola. Disse di aver aspettato due infarti prima di decidersi a smettere di bere. Il dottore che lo aveva ricoverato in clinica per disintossicarsi, gli aveva detto che sarebbe morto. “Ma io ero già morto. Sentivo di avere il cervello danneggiato, e avevo perduto ogni umana dignità.”

John aveva uno strano accento, da aristocratico inglese, pensai. Ero così incuriosita che chiesi al suo amico notizie di lui. Wayne mi rispose: “Perché non ti fai i cazzi tuoi?” Me ne andai offesa. Wayne era un pensionato pacioccone, non lo avevo mai sentito insultare qualcuno così.

Anche John stava facendo il giro dei gruppi della zona. Lo ritrovai una sera al gruppo di Chappaqua, a nord, verso Gedney Park. Non era un gruppo affollato come il nostro, si stava tutti seduti in cerchio, senza podio. Quando John prese la parola, notai di nuovo quel suo accento distinto. Usava parole semplici, ma sentivo che si sforzava di escludere quelle difficili.

“Quando fa buio, mi torna la voglia di bere. Il buio scatena un bisogno profondo, che io penso sia sete d’alcool, ma gli strizzacervelli dicono che sia un bisogno di amore mai soddisfatto.”

Qualcuno tra gli ascoltatori rise, pensando fosse una battuta.

Durante un intervallo, mi fermai col bicchiere di plastica fumante vicino al grande percolatore di caffè e chiesi di John a una donna coi capelli grigi e il volto disfatto di chi non dorme.

“Stai cercando uno sponsor?” mi disse scrutandomi in faccia.

“Sì, mi piace quel che ha detto, mi identifico.”

“Sarà meglio che ti cerchi uno sponsor donna” rispose scortese, e girò il culo.

Ebbi allora la sensazione che un invisibile muro di gomma proteggesse John. Di lui avrei saputo solo quel poco che lui stesso decideva di rivelare alle riunioni.

Lasciai perdere. Perché mi incuriosiva tanto un vecchio alcolista? Forse perché parlava così bene? mentre gli altri compagni di sventura erano grezzi e ignoranti? Anch’io del resto, dopo la disastrata parentesi universitaria, non avevo più preso in mano un libro o un giornale. Anch’io pensavo che l’alcool e le droghe mi avessero fottuto per sempre il cervello.

Una sera a Tarrytown lo vidi arrivare alla canonica su una vecchia Volkswagen. Era sera inoltrata, e sotto la luce scarsa dei lampioni mi parve che l’auto fosse rossa, o forse solo arrugginita. John parcheggiò male sul marciapiede e per un po’ non si decise a uscire. Stava riverso sul sedile di guida, la testa abbandonata, gli occhi chiusi. Pensai fosse ubriaco. Gli andai incontro e bussai al vetro del guidatore.

“Ti senti bene?” John aprì gli occhi e mi guardò. Tirò giù il finestrino. Aveva indosso un elegante completo di tweed.

“Non sono ubriaco. Sono stato in New Jersey e ho appena attraversato il Tappan Zee.”

“Oh, Cristo! Soffri di vertigini?” gli chiesi, appoggiando le mani all’auto per sostenermi.

“Scusa, devo aspettare che mi passi. Vai dentro, non perderti la riunione.”

A malincuore lo lasciai solo, ma lo aspettai sulle scale, in caso avesse bisogno di un sostegno. Dopo dieci minuti buoni arrivò, il volto bianco come un lenzuolo. Rifiutò il mio braccio e andò subito al tavolo con la macchina del caffè in fondo alla sala. Bevve, riempì un’altra tazza e la vuotò. Wayne gli si avvicinò e confabularono sottovoce. Poi John annuì con la testa e si avviò verso il podio.

“Devo condividere con voi quel che mi è successo. Da adulto ho sempre sofferto di vertigini, sia che fossi su una banchina ferroviaria, in Grand Central, o nelle autostrade, nei tunnel, o sui ponti. Credevo dipendesse dal bere. Sarà capitato anche a voi di guidare in stato di ebbrezza, e zigzagare sulla doppia linea gialla di mezzeria, o nella corsia sbagliata. Una volta mi hanno sospeso la patente per sessanta giorni. Beh, questo non è più successo da quando sono sobrio. Stasera ho attraversato il Tappan Zee col buio, e ho rivissuto l’incubo: non riuscivo a respirare, ansimavo. Le gambe erano così deboli che temevo di non riuscire a usare il pedale del freno. A metà del ponte mi si è appannata la vista e ho pensato che sarei precipitato giù, morto affogato nel fiume. L’attacco di panico è durato fino alla fine del ponte, fino al parcheggio qui fuori. Ho pensato: sono ubriaco anche se non bevo più. Ora che vi vedo e vi parlo, sento che almeno sono vivo. L’alcolismo viaggerà sempre accanto a me, nel sedile del passeggero, e cercherà di prendere il controllo del volante. Ma se non cedo, avrò il privilegio di restare vivo.”

Dopo quella sera, non rividi più John, e non pensai più a lui. Ero tutta presa a cercare l’amore nei posti sbagliati. Passò un anno, forse due, e una sera Wayne mi disse: “John è malato di tumore.”

Provai un dolore sincero, più che se fosse un parente. “È grave?”

“Lo hanno operato a un rene, speriamo che sia fuori pericolo.”

Ma John non tornava. Quando chiesi notizie a Wayne, capii che si sentivano spesso al telefono, che andava a trovarlo, a casa o in ospedale.

“Dopo l’operazione stava bene. Ancora convalescente, passeggiava nei campi intorno a casa. Lui è un tipo sportivo, gli piace sciare, pattinare sul ghiaccio. Sperava di rimettersi in forma fisica, ma ha cominciato a zoppicare, e pensava fosse uno strappo muscolare. Poi gli sono venuti dei dolori al petto. Hanno fatto le analisi, e il cancro è ritornato nelle ossa delle gambe, e nella cassa toracica.”

Wayne aveva gli occhi lucidi, mentre mi parlava.

“Mio Dio!” dissi con un fil di voce.

“L’ho sentito ieri sera, e mi ha detto: ‘Sono pronto a morire’.”

Eravamo sulle scale, e Wayne si voltò all’improvviso e corse fuori, a nascondersi dietro gli alberi della canonica. Anch’io ero sconvolta, e non sapevo nulla di John, ma era come se lo conoscessi più intimamente di qualsiasi altro amico o parente. In quelle stanze, ognuno di noi apriva l’anima, cosa che non succede neppure tra consanguinei.

Seppi che John era morto quando Wayne portò in riunione un grande vaso di fiori, e un quotidiano locale con la faccia di John in prima pagina. Ormai non c’era più bisogno di proteggere la sua identità. Lessi così per la prima volta il suo cognome. Provai vergogna per la mia ignoranza.

Avevamo avuto con noi, per tutti quegli anni, un grande scrittore, il “Cechov dei sobborghi”, e io non avevo mai letto i suoi romanzi e racconti, perciò non lo avevo riconosciuto. Prima di andarmene quella sera, salutai Wayne e gli dissi: “Tu l’hai sempre protetto.”

“Sì, dai ficcanaso come te. Qui al gruppo, noi anziani sapevamo chi era John, ma lui non voleva che si sapesse.”

“Voleva essere uno di noi. Anonimo.”

“Per fortuna, tu e i tuoi amici saputelli non leggete mai i giornali.”

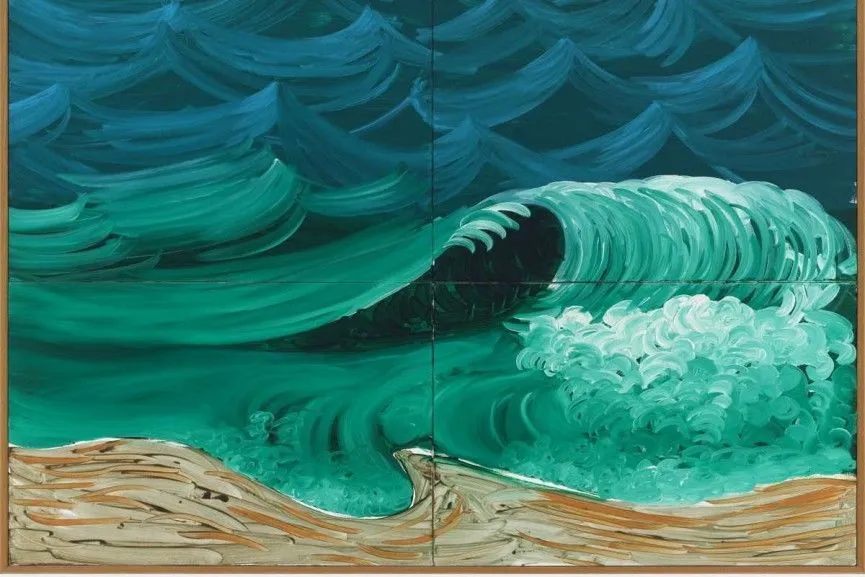

Il giorno dopo era domenica e andai a Croton Point Park, a fare jogging sulla spiaggia. Il fiume qui si allarga come un mare, e nessun ponte potrà mai varcarlo. Poi, a sud, la penisola di Croton lo stringe contro le alte scogliere delle Palisades. Sulla riva del fiume, quella domenica, l’aria era così pura, il silenzio sovrumano, che mi sentivo dentro un antico dipinto dell’Hudson River School, quando la vallata era una immensa selva nera, senza insediamenti coloniali. La visione sublime però svaniva se rivolgevo lo sguardo a nord, dove svettavano le tre cupole della centrale nucleare di Indian Point. Le avevano costruite in riva al fiume. Senza rispetto, con avidità cieca. Una dipendenza tossica e mortale, non molto diversa dalla mia.

John aveva comprato casa su queste colline, una vecchia casa coloniale olandese di fine Settecento. Dalla sua balconata bianca, tra gli alberi, si vede il fiume scorrere maestoso, nonostante gli sforzi umani di domarlo e contaminarlo. La centrale nucleare di Indian Point, dopo tante proteste, è stata chiusa. Il ponte di Tappan Zee, vecchio e arrugginito, è stato demolito, i piloni di cemento, che reggevano le campate, fatti saltare con la dinamite. Un ponte nuovo, strallato, è stato costruito poco più a nord del vecchio, usando una delle più grandi e mostruose gru del mondo.

Non ho mai traversato il ponte nuovo. E non ho più avuto la tentazione di bere, dopo la morte di John. Lui è uscito di scena con grazia, restando sobrio fino alla fine. Uno che sta per morire di cancro potrebbe anche dire: “Chissenefrega! Tanto vale ubriacarsi.” Ma John voleva morire “pulito”. Ora lo ricordiamo com’era nei suoi ultimi sette anni senza alcool, piuttosto che negli altri cinquanta da sbronzo.

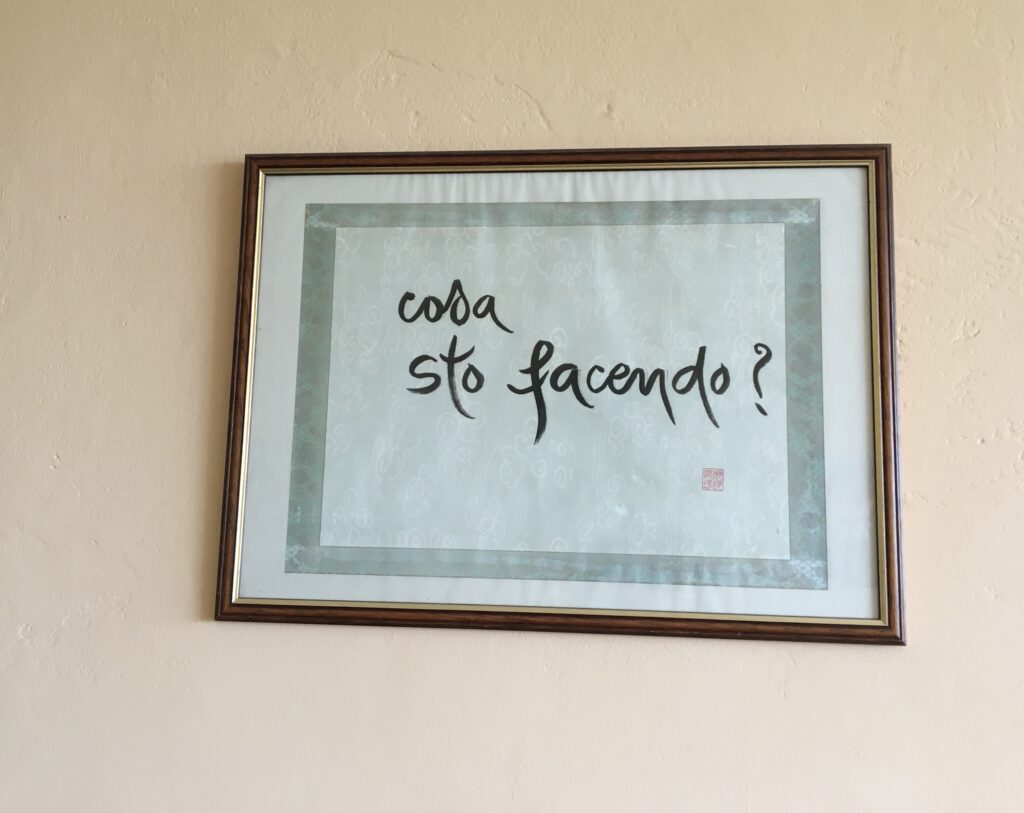

Uno dei miei tanti progetti mai realizzati (ne immagino uno alla settimana, ne realizzo uno all’anno) è quello di una “storia sentimentale della fotografia del paesaggio italiano”. A partire dalla mostra sull’architettura rurale di Giuseppe Pagano, alla VI Triennale del 1936, gli architetti hanno iniziato a fotografare l’architettura e il paesaggio con occhi più consapevoli. Fotografia non solo come appunto di un progettista in funzione di un eventuale cantiere, ma fotografia come un progetto in sé. I fotografi professionisti, chiaro, già lo sapevano. Ma la sovrabbondante produzione di qualità generata dalla generazione degli architetti razionalisti ha rimesso in gioco lo sguardo degli stessi “fotografi puri”, che fino a quegli anni cercavano il paesaggio incontaminato, o, nel caso dei centri urbani, documentavano il monumento in sé.

Uno dei miei tanti progetti mai realizzati (ne immagino uno alla settimana, ne realizzo uno all’anno) è quello di una “storia sentimentale della fotografia del paesaggio italiano”. A partire dalla mostra sull’architettura rurale di Giuseppe Pagano, alla VI Triennale del 1936, gli architetti hanno iniziato a fotografare l’architettura e il paesaggio con occhi più consapevoli. Fotografia non solo come appunto di un progettista in funzione di un eventuale cantiere, ma fotografia come un progetto in sé. I fotografi professionisti, chiaro, già lo sapevano. Ma la sovrabbondante produzione di qualità generata dalla generazione degli architetti razionalisti ha rimesso in gioco lo sguardo degli stessi “fotografi puri”, che fino a quegli anni cercavano il paesaggio incontaminato, o, nel caso dei centri urbani, documentavano il monumento in sé.

I geografi, gli economisti e gli architetti parlano da decenni di “paesaggi dell’abbandono”. Sono quelli prodotti da un Novecento pervasivo che ha costruito ovunque, senza posa, fabbriche, opifici, ferrovie, industrie, autostrade, centrali idroelettriche, cavalcavia, aree produttive, capannoni. E poi, quando tutte queste cose non servivano più, li ha abbandonati, come cose morte, inutili, dando loro le spalle, quasi non esistessero. Non guardarli significava in qualche modo farli smettere di esistere.

I geografi, gli economisti e gli architetti parlano da decenni di “paesaggi dell’abbandono”. Sono quelli prodotti da un Novecento pervasivo che ha costruito ovunque, senza posa, fabbriche, opifici, ferrovie, industrie, autostrade, centrali idroelettriche, cavalcavia, aree produttive, capannoni. E poi, quando tutte queste cose non servivano più, li ha abbandonati, come cose morte, inutili, dando loro le spalle, quasi non esistessero. Non guardarli significava in qualche modo farli smettere di esistere.

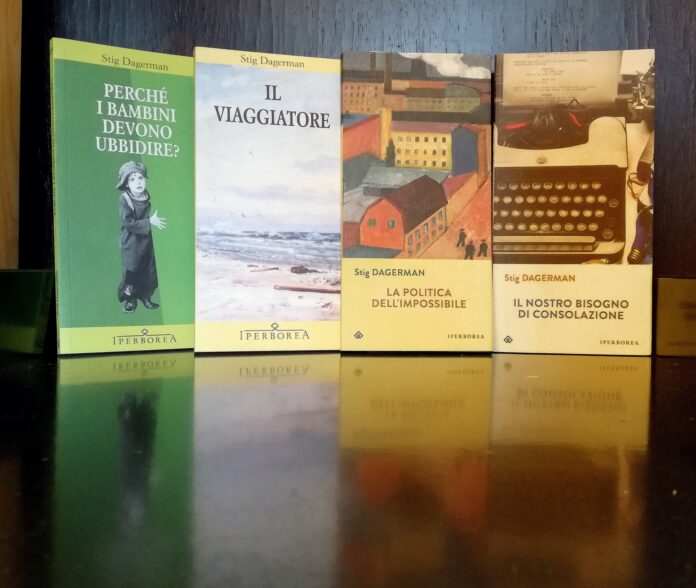

Tutti i tormenti di un grande scrittore

Tutti i tormenti di un grande scrittore

di Giacomo Sartori

di Giacomo Sartori

L’11 settembre più drammatico per un’intera generazione, che sognava un mondo libero e giusto, è stato nel 1973, l’anno del colpo di stato in Cile. Non quello del crollo delle Torri Gemelle nel 2001. Quanti “11 settembre” ha conosciuto l’Italia dalla bomba di Piazza Fontana nel 1969 a Milano all’esplosione nella stazione di Bologna il 2 agosto del 1980? Basta soffermarsi a pensarci un istante per cogliere l’anomalia storica del nostro paese. Paolo Morando con la sua ricostruzione della Strage di Bologna – Bellini, i Nar, i mandanti e un perdono tradito (Feltrinelli, 2023) va oltre e più a fondo. Ormai si fa fatica a ricordare, ci sollecita, che prima del 1980 le bombe esplodevano ancora numerose, anche se non facevano morti, “in giornate punteggiate dalle azioni che il terrorismo di sinistra dispiegava in tutto Italia”. Non tutti, tuttavia, furono assopiti dalle prime onde di riflusso. Un magistrato, Mario Amato, cui il libro è dedicato, si rese conto che la “guerra” non era ancora terminata. Senza di lui (ucciso dai Nar il 23 giugno 1980), oggi non conosceremmo mandanti ed esecutori dell’attentato terroristico più grave nella storia italiana.

L’11 settembre più drammatico per un’intera generazione, che sognava un mondo libero e giusto, è stato nel 1973, l’anno del colpo di stato in Cile. Non quello del crollo delle Torri Gemelle nel 2001. Quanti “11 settembre” ha conosciuto l’Italia dalla bomba di Piazza Fontana nel 1969 a Milano all’esplosione nella stazione di Bologna il 2 agosto del 1980? Basta soffermarsi a pensarci un istante per cogliere l’anomalia storica del nostro paese. Paolo Morando con la sua ricostruzione della Strage di Bologna – Bellini, i Nar, i mandanti e un perdono tradito (Feltrinelli, 2023) va oltre e più a fondo. Ormai si fa fatica a ricordare, ci sollecita, che prima del 1980 le bombe esplodevano ancora numerose, anche se non facevano morti, “in giornate punteggiate dalle azioni che il terrorismo di sinistra dispiegava in tutto Italia”. Non tutti, tuttavia, furono assopiti dalle prime onde di riflusso. Un magistrato, Mario Amato, cui il libro è dedicato, si rese conto che la “guerra” non era ancora terminata. Senza di lui (ucciso dai Nar il 23 giugno 1980), oggi non conosceremmo mandanti ed esecutori dell’attentato terroristico più grave nella storia italiana.