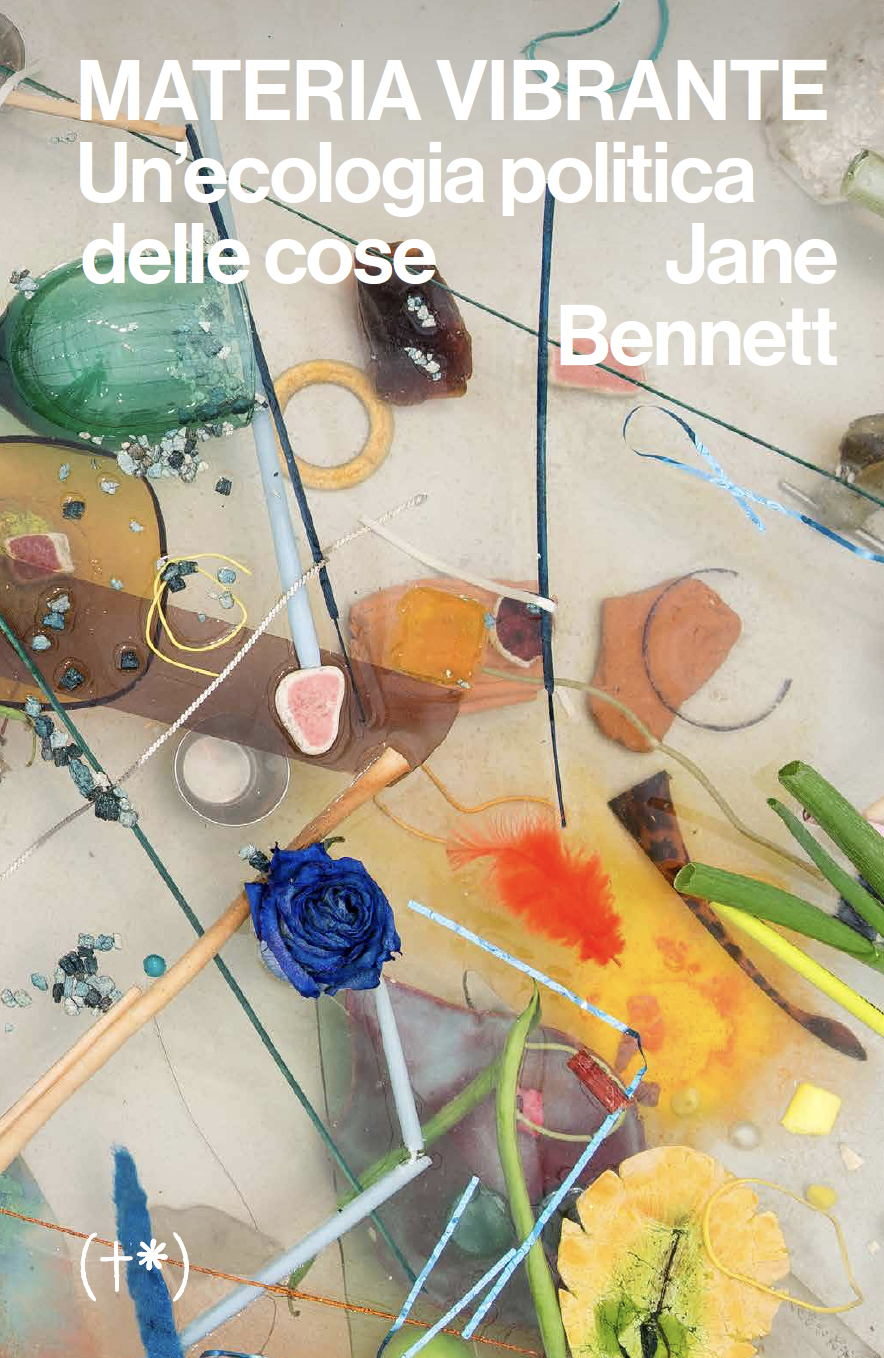

La casa editrice Timeo ha recentemente pubblicato in Italia un saggio fondamentale di Jane Bennett, Materia vibrante. Un’ecologia politica delle cose. «Quale metodo» si chiede Bennett nel libro «potrebbe essere adatto al compito di parlare della materia vibrante? Come descrivere le cose senza cancellarne l’indipendenza? Come riconoscere l’oscura ma onnipresente intensità dell’affetto impersonale?».

Ospito qui alcune pagine tratte dal secondo capitolo, L’agentività dei concatenamenti.

***

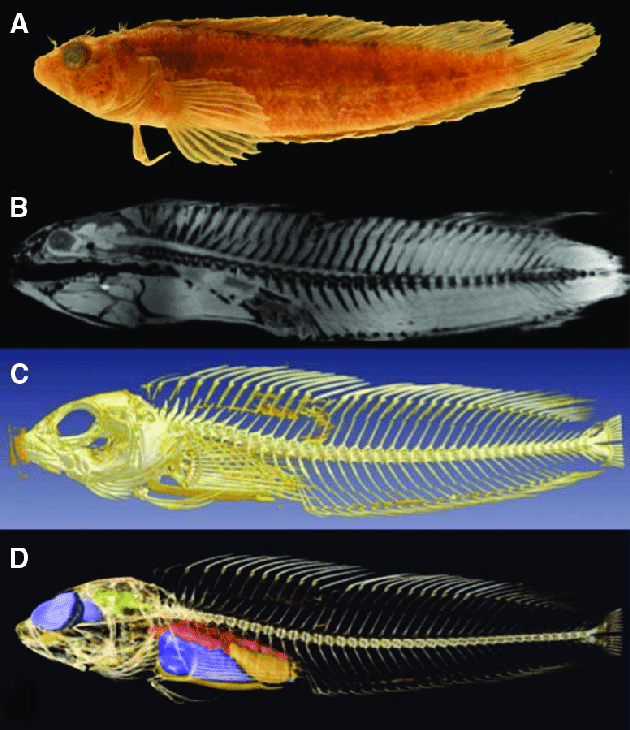

L’espressione potenza delle cose presenta il vantaggio retorico di riportare alla mente quella percezione infantile che vede il mondo pieno di ogni sorta di esseri animati, alcuni umani, altri no, alcuni organici, altri no. Riporta l’attenzione su un’efficacia degli oggetti che eccede i significati, i progetti o gli scopi umani. La potenza delle cose è quindi un buon punto di partenza per pensare in un modo che vada oltre il dualismo vita-materia, il principio organizzativo dominante nell’esperienza adulta. Lo svantaggio dell’espressione, tuttavia, sta nel fatto che essa tende a sopravvalutare la cosalità – la stabilità immutabile – della materialità, mentre il mio obiettivo è teorizzare una materialità che sia tanto forza quanto entità, tanto energia quanto materia, tanto intensità quanto estensione. Qui il termine esterno può rivelarsi più appropriato. Le pietre di Spinoza, il Selvaggio assoluto, le Meadowlands percolanti, l’agile Odradek, la pratica del deodand, la mineralità in divenire, la non identità incommensurabile: nulla qui è oggetto passivo o entità stabile (sebbene non si tratti neppure di soggetti intenzionali).

Tutto rimanda invece a una vitale matericità. Un secondo svantaggio, correlato al primo, consiste nell’individualismo latente dell’espressione potenza delle cose, e con ciò intendo il fatto che la figura della «cosa» si presta a una concezione atomistica piuttosto che condivisa dell’agentività. Se è vero che anche il corpo più piccolo o più semplice può effettivamente esprimere uno slancio vitale, conatus o clinamen, un attante non agisce mai da solo. La sua efficacia e la sua agentività dipendono sempre dalla collaborazione, dalla cooperazione o dalle interferenze interattive di molti corpi e forze. Il concetto di agentività cambia molto una volta che le cose non umane cominciano a essere considerate più come attori che come costruzioni sociali, e una volta che l’umanità stessa inizia a essere intesa in quanto materialità vitale e non come entità autonoma. In questo capitolo cerco di sviluppare una teoria dell’agentività distributiva esaminando un evento della vita reale: un blackout elettrico che nel 2003 ha colpito cinquanta milioni di persone in Nord America. Prenderò in esame la rete elettrica interpretandola come un concatenamento di agenti. Come si comporta l’agentività dei concatenamenti rispetto alle tradizionali teorie dell’agentività, come quelle incentrate sulla volontà o l’intenzionalità umana, o sull’intersoggettività, o sulle strutture (umane) sociali, economiche o discorsive? E in che modo una comprensione dell’agentività intesa come coalizione di elementi umani e non umani altererebbe i concetti consolidati di responsabilità morale e politica? Due sono i concetti filosofici importanti per la mia risposta a questi interrogativi: i corpi «affettivi» di Spinoza e il concatenamento di Gilles Deleuze e Félix Guattari.» […].

CORPI AFFETTIVI

I corpi desideranti di Spinoza sono anche associativi, si potrebbe persino dire che siano corpi sociali, nella misura in cui ogni corpo, per sua stessa natura, è continuamente preso nel gioco degli affetti e delle affezioni con altri corpi. Deleuze ha spiegato questo nodo: la potenza di un corpo di affettare altri corpi comprende una «corrispondente e inseparabile» capacità di essere affetti: «La potenza di patire e la potenza di agire di una stessa essenza, di una stessa capacità di essere affetti, sono soggette a variazione in modo inversamente proporzionale. Entrambe costituiscono la capacità di essere affetti in proporzioni variabili». Il corpo desiderante e incline all’incontro di Spinoza nasce nella cornice di una prospettiva ontologica secondo cui tutte le cose sono «modi» di una «sostanza» comune. Qualsiasi specifica cosa – «una scarpa, una nave, un cavolo, un re» (per usare l’elenco di Martin Lin) o un guanto, un topo, un tappo e la narratrice umana della loro vitalità (per usare il mio elenco) – non è soggetto né oggetto, ma una «modalità» di ciò che Spinoza chiama Deus sive Natura.

Spinoza afferma inoltre che ogni modo è in sé un mosaico o un concatenamento di corpi più semplici o, per dirla con Deleuze, per Spinoza un modo esistente ha bisogno di moltissimi altri modi esistenti, ed è «composto da moltissime parti, parti che vengono da fuori». È interessante notare che anche per Lucrezio le cose paiono prendere corpo esattamente come in un mosaico: «Conviene aver suggellato e tenere ben saldo nella memoria anche questo principio: nulla c’è, fra le cose di natura visibile, che sia formato d’un solo genere di elementi, niente che non consista d’una mescolanza di semi». Lucrezio collega il livello di diversità interna al livello di potenza posseduto dalle cose: «E ogni cosa che in sé possiede più forze e proprietà, mostra di contenere più specie e varie forme di elementi». Come vedremo, Spinoza sostiene una posizione simile. Per Spinoza sono conativi sia i corpi semplici (che forse sarebbe meglio chiamare protocorpi) sia i modi complessi o mosaicizzati che formano. Nel primo caso, il conatus si esprime come una ostinazione o una tendenza inerziale a persistere; nel caso di un corpo o modo complesso, conatus si riferisce allo sforzo richiesto per mantenere in essere quel particolare rapporto tra «movimento e quiete» che si ottiene tra le sue parti, rapporto che definisce il modo per quello che è. Questo mantenersi in essere non è un processo di mera ripetizione del medesimo, perché comporta una continua invenzione: dal momento che ogni modo patisce le azioni su di sé di altri modi, azioni che sconvolgono i rapporti di movimento e quiete, per persistere ogni modo deve cercare nuovi incontri per compensare creativamente le alterazioni o gli affetti che esperisce. Essere un «modo», allora, significa formare alleanze ed entrare in concatenamenti: modificare ed essere modificato. Il processo di modificazione non risponde ai comandi di nessun modo: nessun modo è un agente in senso gerarchico. E il processo stesso non è privo di tensione, poiché ciascun modo gareggia con e contro gli affetti (mutevoli) di (un insieme mutevole di) altri modi, pur essendo soggetto all’elemento del caso o della contingenza intrinseca a qualsiasi incontro. La sostanza conativa si trasforma in corpi concatenati, vale a dire corpi complessi che a loro volta si co-aggregano allo scopo di accrescere la propria potenza. Spinoza ritiene, ad esempio, che per un corpo è preferibile affiliarsi a quanti più corpi possibile: «Quanto più il corpo è atto a essere affetto in molti modi, tanto più la mente è atta a pensare». L’idea chiave che voglio trarre dalla ricca e contestabile filosofia di Spinoza, per metterla all’opera nella cornice del materialismo vitale, è la seguente: i corpi accrescono in potenza all’interno di o in qualità di concatenamenti eterogenei.

Le conseguenze per il concetto di agentività riguardano l’effettività cui il termine si è tradizionalmente riferito e che ora viene distribuita in un campo ontologicamente eterogeneo, non più capacità localizzata solo nel corpo umano o in un collettivo prodotto (solo) da sforzi umani. Anche le frasi di questo libro sono emerse dall’agentività concatenata di molti ambiziosi macro e micro-attanti: dai «miei» ricordi, intenti, contrasti, batteri intestinali, dai miei occhiali e dalla mia glicemia, nonché dalla tastiera di plastica del computer, dal cinguettio degli uccelli dalla finestra aperta, dall’aria o dai particolati nella stanza, solo per citarne alcuni. All’opera qui sulla pagina c’è un aggregato di sonorità animale-vegetale-minerale con un particolare grado e una certa durata di potenza. All’opera qui c’è ciò che Deleuze e Guattari chiamano un concatenamento.

Io vengo dal materialismo. Sono cresciuto in una regione ancora molto bigotta, ma in casa mia non esistevano santi o forze trascendenti, e men che meno divinità, c’era solo l’esistenza, che andava goduta fino in fondo, in particolare sfidando le montagne, bellissime e tanto varie, perché poi veniva la morte, che era la fine di tutto. Senza alcuna possibilità di sopravvivenza anche solo nel pensiero di altre persone, o sotto forma di lascito, di esempio. La morte era un nemico temibile e infausto del quale non si parlava. Restava quindi la ricerca delle sensazioni, fintantoché si era in vita, meglio se estreme. Fisiche, ma in seconda istanza anche artistiche, e in particolare letterarie. Quelle negative andavano invece relativizzate e tenute sotto controllo, senza mai lamentarsi. Erano i deboli e gli inetti, a lagnarsi sempre.

Io vengo dal materialismo. Sono cresciuto in una regione ancora molto bigotta, ma in casa mia non esistevano santi o forze trascendenti, e men che meno divinità, c’era solo l’esistenza, che andava goduta fino in fondo, in particolare sfidando le montagne, bellissime e tanto varie, perché poi veniva la morte, che era la fine di tutto. Senza alcuna possibilità di sopravvivenza anche solo nel pensiero di altre persone, o sotto forma di lascito, di esempio. La morte era un nemico temibile e infausto del quale non si parlava. Restava quindi la ricerca delle sensazioni, fintantoché si era in vita, meglio se estreme. Fisiche, ma in seconda istanza anche artistiche, e in particolare letterarie. Quelle negative andavano invece relativizzate e tenute sotto controllo, senza mai lamentarsi. Erano i deboli e gli inetti, a lagnarsi sempre.

Noi inconsciamente pensiamo che nella terra ci siano soli i morti e le marcescenze e le rovine dei passati polverosi, pensiamo che nella terra si soffochi. E invece la sua pancia è un colabrodo di pori, canalicoli e cavità: un sistema di aerazione più o meno efficiente che ossigena il formicolare di attività e di vita. Le radici respirano, i lombrichi e gli insetti respirano, i batteri respirano, tutto il pigia pigia di organismi presenti ha bisogno d’aria. Deve farlo vivere, per lei è primordiale.

Noi inconsciamente pensiamo che nella terra ci siano soli i morti e le marcescenze e le rovine dei passati polverosi, pensiamo che nella terra si soffochi. E invece la sua pancia è un colabrodo di pori, canalicoli e cavità: un sistema di aerazione più o meno efficiente che ossigena il formicolare di attività e di vita. Le radici respirano, i lombrichi e gli insetti respirano, i batteri respirano, tutto il pigia pigia di organismi presenti ha bisogno d’aria. Deve farlo vivere, per lei è primordiale.