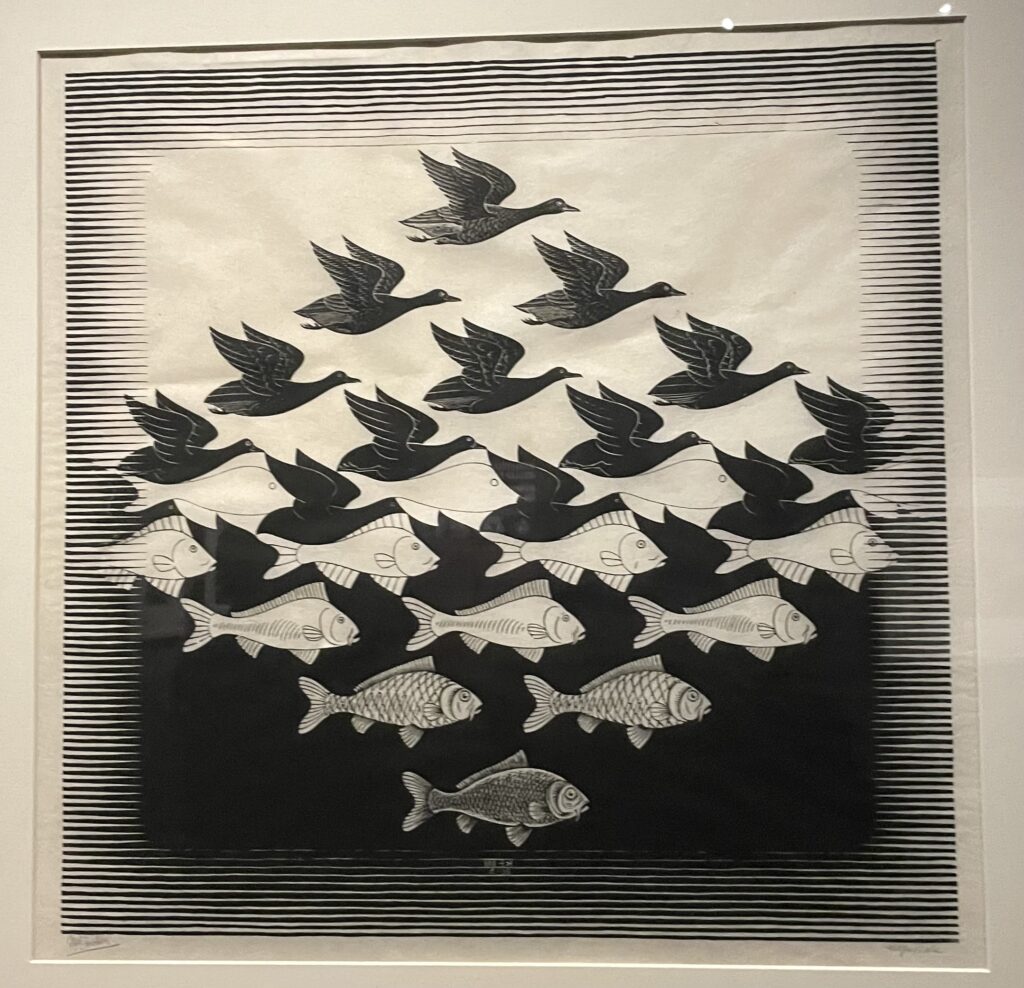

[Per Pacini è uscito La pratica del commento 4. Frontiere, innesti, migrazioni. Alterità e riconoscimento nella letteratura, a cura di Tiziana de Rogatis. L’indice del volume, che ospita contributi di vari autori e autrici, è consultabile qui. Pubblichiamo l’introduzione della curatrice].

di Tiziana de Rogatis

I testi e le letture che compongono questo volume formano la quarta tappa di un progetto sul commento avviato nel 2014 da Daniela Brogi, Pietro Cataldi, Giuseppe Marrani e da chi cura questo libro. Rispetto agli altri tre volumi da noi pubblicati all’interno di tale progetto, questo quarto rilancia il valore del commento dalla prospettiva attuale e scottante dello straniero e della xenofobia. Una questione che sta sollecitando la rinascita di antichi nazionalismi e sta facendo erigere nuove frontiere geografiche, politiche e ideologiche nel territorio dell’Unione Europea e nel mondo. Le migrazioni e le convivenze multiculturali e multietniche sono assediate oggi da semplificazioni, retoriche, manipolazioni e menzogne mediatiche di diverso orientamento. In un simile contesto storico, la pratica del commento permette di restituire alla parola sullo straniero un fondamento condiviso, perché radicato nella semantica, e – al contempo – una apertura problematica, perché garantita dalla polisemia.

I testi qui commentati si succedono in senso cronologico dal Duecento fino all’immediata contemporaneità, attraverso una prospettiva che intreccia la letteratura italiana con altre lingue e culture in chiave transnazionale e globale. Tramite le scelte testuali e i commenti delle studiose e degli studiosi che hanno collaborato a questo volume, desideriamo individuare le frontiere linguistiche, simboliche e geografiche delle migrazioni e delle soggettività straniere o ibride del passato e del presente. Desideriamo capire le parole di queste opere nel loro spessore di significati che possono essere sia radicalmente altri, distanti, sia profondamente vicini e affini. L’insieme di questo volume vuole essere al tempo stesso una esperienza di sprofondamento nel passato remoto e prossimo e una esperienza di riemersione nel presente: una dislocazione rigorosa, dunque, ma anche audace e perturbante.

Il discorso sullo straniero varia in modo significativo a seconda del tipo di identità nazionale e linguistica che ogni Paese ha maturato1. Da un punto di vista letterario, l’Italia è stata per secoli una «patria immaginaria»2, il cui straordinario repertorio linguistico e culturale ha tuttavia consentito una possibilità di identificazione con un progetto politico arrivato a compimento solo 162 anni fa. In questo senso, l’Italia rappresenta nel panorama europeo un’eccezione, dal momento che ha conseguito la sua Unità molto tardi e ha di conseguenza prodotto una politica coloniale non meno feroce, e tuttavia breve e postuma rispetto ai secolari imperi e alle altrettanto secolari predazioni della maggior parte dei Paesi europei. Altri tratti di irregolarità italiani sono individuabili nella notevole varietà dialettale e nella potenziale appartenenza del cittadino alla regione ancor prima che alla nazione, nella insoluta questione meridionale (con le conseguenti divisioni e asimmetrie tra Nord e Sud e migrazioni da Sud a Nord), nelle ideologie antagoniste e nelle ambivalenti forme di resistenza al processo di aggregazione e disciplinamento dello Stato3. Essendo quindi ancora oggi un Paese centrifugo, composto in una certa misura da stranieri che imparano a convivere, l’Italia è sia un Paese esposto alle derive nazionaliste e xenofobe che stanno investendo l’Europa sia un laboratorio di inclusione che può sperimentare nuovi percorsi di riconoscimento rispetto all’emergenza migratoria. La prospettiva italiana del nostro percorso toccherà quindi alcuni punti della rappresentazione dello straniero nel nostro immaginario nella nostra letteratura e nella nostra identità nazionale, visti da dentro e da fuori.

Il volume prende avvio dallo statuto contraddittorio dello straniero nella letteratura cavalleresca (Stefanelli) e prosegue delineando il nuovo paradigma dell’alterità codificato da Marco Polo nel Devisement dou Monde/Milione (Burgio). Altre tappe del nostro discorso sono: le strategie linguistiche del «Conciliatore» tra il 1818 e il 1819 e la censura imposta dallo straniero invasore, gli austriaci (Salvatore); la narrazione da Sud di un Meridione estraneo e/o colonizzato dal grande progetto dell’unificazione nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa (Di Gesù); la nuova percezione delle frontiere dopo la Seconda Guerra mondiale, dalla prospettiva del rimpatrio postbellico degli ebrei sopravvissuti alla shoah e di un intero mosaico di popoli europei in movimento nella Tregua di Primo Levi (Baldini); le forme del trauma migratorio e del translinguismo nel dispositivo testuale del traduttore in La mia casa è dove sono di Igiaba Scego (de Rogatis). Allo straniero, visto dall’interno e dall’esterno di questo spazio nazionale, il volume accosta e intreccia alcune tappe dell’alterità e/o del riconoscimento nelle altre letterature; tappe spesso connesse a questioni traduttologiche e dunque a pratiche di confine tra le culture. È il caso, per esempio, della ricostruzione dell’estraneo e dell’estraneità nel Rulin waishi, capolavoro del Settecento cinese commentato dal punto di vista delle sue traduzioni (Di Toro). Un analogo nesso tra commento e traduzione, nel quale l’uno rafforza e valorizza l’altro, è anche nel contributo che investiga il mito dell’alterità nella Saison en enfer di Rimbaud (Tajani). La traduzione è una prospettiva privilegiata anche nel commento a Amatissima (Beloved) di Toni Morrison, laddove si insiste sull’atto traduttivo «come luogo in cui accogliere la differenza e dare ospitalità all’estraneo» (Cavagnoli). L’analisi testuale di Bieguni, narrazione per frammenti di Olga Tokarczuk, apre con un’importante riflessione sul titolo. I bieguni – membri di una storica setta mistica russa, dedita al viaggio – si pongono infatti come metafora dell’erranza e del suo valore ambivalente nel mondo contemporaneo (Tomassucci). Infine, il contributo che si occupa della Trilogia di Amitav Ghosh (Sea of Poppies; River of Smoke; Flood of Fire) è l’occasione preziosa per rovesciare il punto di vista occidentale etnocentrico sullo straniero e per fare esperienza di una disseminazione dell’estraneità, oggi espressa dalla migliore tradizione ibrida post-coloniale. Da questo punto di vista ibrido – per esempio, nel caso di Ghosh, anglo-indiano – l’estraneità non è solo violenza e orrore ma anche tratto resistenziale, eversivo e creativo (Spandri).

Anche le parole-chiave (frontiere innesti migrazioni alterità riconoscimento) che compongono il titolo di questo volume sono state scelte a partire dall’attualità. A partire, quindi, per un verso dalla attuale emergenza delle migrazioni e delle diverse forme di xenofobia reattiva alle migrazioni e, per l’altro, a partire dalle diverse forme di innesti: quelle aree ibride di metamorfosi delle identità e dei linguaggi, generate dalle migrazioni. Nella restante parte di questa introduzione, situerò quindi nel dibattito multiculturale contemporaneo queste parole chiave e sottolineerò il loro senso complessivo, il loro stare in relazione in un paesaggio complessivo. In questo modo, lettrici e lettori di questo volume potranno tracciare la persistenza o la discontinuità di tale paesaggio all’interno dei singoli contributi del volume. Secondo competenze e punti di vista diversi, autrici e autori di questi contributi hanno valorizzato nelle opere in esame la trasformazione e (spesso) la sovversione creativa di queste parole chiave: il loro tradursi in forme e dispositivi testuali polisemici. Lettrici e lettori potranno quindi verificare il potere ambiguo eppure intensamente liberatorio dell’immaginazione letteraria: la sua capacità di aggirare, sfumare, sospendere ma anche trasformare o rovesciare i rapporti di forza interni a tale paesaggio. Al tempo stesso, tracciando la metamorfosi nei testi di queste parole chiave è possibile fare esperienza del modo in cui il commento rivela e valorizza la sedimentazione dei contenuti nelle forme.

Non è un caso che la terza parola-chiave del nostro titolo sia migrazioni. I dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) sottolineano una drammatica evidenza. Nel giro di dieci anni, il numero mondiale dei profughi è più che raddoppiato, passando dai 41 milioni del 2010 ai 108,4 milioni del 2022[4]. Più della metà di questi 108,4 milioni sono profughi all’interno del proprio stesso Paese (62,5 milioni). La parte restante vive invece nella condizione più radicale della diaspora, cioè della dispersione in varie parti del mondo di un popolo costretto ad abbandonare la propria sede di origine.

Secondo Arjun Appadurai, la nostra età globale e multiculturale è quindi definibile attraverso la parola «etnorama» – dove «il suffisso -orama permette di indicare la forma fluida e irregolare di questi panorami» – o, in inglese, «ethnoscape» (da «scape», con un rinvio all’idea di scenari in movimento). Questa parola composta definisce «quel panorama di persone che costituisce il flusso mutevole in cui viviamo: turisti, immigrati, rifugiati, esiliati, lavoratori ospiti, e altri gruppi e individui in movimento»5. L’ethnoscape è «la demografia del nuovo internazionalismo», la cui ampia rilevazione include «la storia della migrazione post-coloniale, della narrazione di una diaspora culturale e politica, degli enormi spostamenti di comunità contadine e aborigene, della poetica dell’esilio, della prosa spietata di rifugiati politici ed economici»6. Porre l’accento sull’ethnoscape non vuol dire ignorare che molte parti del mondo continuano a essere modellate da un tessuto di relazioni e strutture sociali stabili e monologiche. Vuol dire, piuttosto, tenere presente che «la trama di queste stabilità è percorsa ovunque dall’ordito del movimento umano, quanto più persone e gruppi affrontano la realtà di doversi muovere, o la voglia di volerlo fare»7.

Dalla prospettiva di Ulrich Beck, all’origine di questo quadro di ethnoscape, c’è la «società del rischio»8, vale a dire l’assetto di una economia globale neoliberista e neocoloniale sempre più orientata a speculare cinicamente sulle risorse, sui limiti e sulla sopravvivenza degli esseri umani e della Terra. I dati della società globalizzata fanno emergere: un aumento progressivo delle disuguaglianze tra gli individui e tra le nazioni; una concentrazione sempre più oligarchica delle ricchezze; un aggravarsi della crisi climatica; un estendersi della privatizzazione delle risorse naturali; un impoverimento progressivo delle agricolture dei Paesi a basso reddito; una crisi politica sistemica nelle aree del Global South; dalla prospettiva occidentale, una deterritorializzazione delle aziende, una perdita dei loro prelievi fiscali e un conseguente impoverimento del welfare nazionale9.

Ritornando ora ai dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il 52% degli attuali flussi di rifugiati proviene da tre soli Paesi: Siria, Ucraina e Afghanistan. Ma se poi guardiamo quali sono i primi cinque Paesi che ospitano i rifugiati nel mondo abbiamo una sorpresa. Collocata al quarto posto – preceduta da Turchia, Repubblica Islamica dell’Iran e Colombia e seguita dal Pakistan (tutti Paesi da un punto di vista geografico limitrofi a importanti diaspore) -, compare la Germania: è l’unica nazione occidentale, e dunque ad alto reddito, che con 2 milioni e 100.000 rifugiati rientra nella graduatoria dei primi cinque Paesi del mondo chiamati a reggere il peso economico e sociale delle migrazioni da diaspora10.

Se sono comparativamente bassi i numeri dell’accoglienza dei rifugiati in Europa, sono invece molto alte le frontiere che l’Europa ha eretto proprio per impedire l’accesso a questi flussi migratori. In particolare, tra il 2012 e il 2019, molti Stati dell’Unione Europea hanno eretto barriere anti-migranti ai loro confini per centinaia di chilometri11. Secondo Alessandro Leogrande, queste barriere hanno generato all’interno del territorio dell’Unione Europea delle vere e proprie faglie simboliche: «ogni punto una storia, ogni nodo un pugno di esistenze. Ogni attraversamento una crepa che si apre».12 Le crepe frammentano infatti uno spazio, quello europeo, che con l’Unione di Schengen si era dichiarato totalmente unito, coeso e attraversabile senza passaporti.

La faglia in movimento è la «Frontiera» – prima parola-chiave di questo volume -, la mappa mobile delle barriere:

La Frontiera non è un luogo preciso, piuttosto è la moltiplicazione di una serie di luoghi in perenne mutamento, che coincidono con la possibilità di finire da una parte o rimanere nell’altra. […] La Frontiera corre sempre nel mezzo. […] Di qua c’è il mondo di prima. Di là c’è quello che deve ancora venire, e che forse non arriverà mai13.

Una dinamica simbolica e spaziale importante della frontiera è quella tra il dentro e il fuori, tra chi è interno al fortino Europa e chi viene relegato al suo esterno: «per molti la Frontiera è sinonimo di impazienza, per altri di terrore. Per altri ancora coincide con gli argini di un fortino che si vuole difendere»14. Sulla base di queste recenti derive europee di nazionalismo e di «primordialismo»15 – derive sollecitate, secondo Appadurai, da retoriche viscerali della difesa della patria, della lingua e del sangue – riacquista oggi un ruolo importante la parola straniero e purtroppo proprio nel suo sedimento etimologico di marginalità e di esclusione etnocentrica. Lo straniero è infatti nel suo etimo latino ‘extraneus’, esterno ed estraneo, ed è anche associato in italiano e in altre lingue europee all’area dello ‘strano’: étranger/étrange; stranger/strange; Fremder/fremd16.

Questa scottante attualità del rapporto dell’Europa con lo straniero, questo definire e segregare l’alterità – quarta parola-chiave di questo volume – attraverso una frontiera sta d’altronde già in una tappa decisiva del rapporto dell’Europa con l’extraneus, documentato dalla Giunta di Valladolid, dalle trascrizioni delle sue sedute17 e dalla ricerca di Tzvetan Todorov su Juan Ginés de Sepúlveda e Bartolomé de las Casas, i principali protagonisti della storica conferenza18. Nel 1550, Carlo V d’Asburgo – imperatore del Sacro Romano Impero – convoca in Spagna, a Valladolid, una Giunta di esperti in diritto e in teologia, per stabilire se i nativi dell’America siano barbari da sottomettere o individui liberi da convertire con il buon esempio. Cinquantotto anni dopo la scoperta dell’America, una disputa tra due fronti opposti formalizza quindi le logiche di dominio grazie alle quali gli europei stanno subordinando per la prima volta in modo sistematico ed estensivo l’altro. Da una parte, secondo il filosofo e giurista Juan Ginés de Sepúlveda i nativi dell’America del Nord e del Sud (i cosiddetti ‘indiani’ o ‘indios’ d’America) sarebbero senz’altro «barbari». Andrebbero quindi sottomessi e dominati con la forza, sulla base della naturale gerarchia sociale voluta da Dio19. Dall’altra, il sacerdote Bartolomé de las Casas sostiene che tutti gli esseri umani sono per natura uguali e «liberi» davanti a Dio, e di conseguenza lo sono anche i nativi20. Dal punto di vista di Las Casas, le differenze saranno infatti livellate con l’educazione e la spontanea conversione al cattolicesimo dei nativi, cui essi si sarebbero mostrati – a suo dire – intrinsecamente inclini21. Il cattolicesimo umanitario del sacerdote è ben diverso dal feroce razzismo di Sepúlveda e dai biechi interessi di sfruttamento di cui questo filosofo si fa portavoce. Non a caso, Las Casas ammonisce continuamente la Giunta di Valladolid contro il rischio di un cattolicesimo imposto con la forza dai coloni: «gente di guerra, assassini, razziatori, conquistatori»22. Entrambe le posizioni presuppongono tuttavia una scala di valori che pretende di essere universale, ma è in realtà falsamente universale: una scala di valori esemplata sul modello dell’uomo bianco, europeo e cattolico. Come sottolinea Beck23, questo falso universalismo tende a identificare la differenza dagli europei come il valore minimo e la somiglianza con loro come il valore massimo. Da questa prospettiva, Sepúlveda enfatizza la differenza tra nativi ed europei; Las Casas la somiglianza. Nessuno dei due – secondo Beck – prende però in considerazione la possibilità che l’altro possa essere sia differente sia uguale e che quindi l’umanità dei nativi abbia sia radicali differenze sia forti somiglianze rispetto all’idea di umano postulata dagli europei. Questa polarità tra differenza estrema e somiglianza estrema continua a ripetersi nel rapporto etnocentrico e assimilazionista dell’Occidente con l’altro, ed oggi è quanto mai attuale. La dottrina dei valori universali, vale a dire il ritenere e rappresentare i valori della modernità occidentale come valori assoluti, integralmente positivi e progressivi, cui l’altro si deve assimilare è permeata di colonialismo e di neocolonialismo.

Alla frontiera dell’extraneus si contrappone tuttavia la frontiera del «Terzo Spazio», dell’«innesto» – seconda parola-chiave di questo volume – e delle appartenenze ibride. La parola «innesto» è ispirata al passaggio di un discorso della scrittrice translingue Jhumpa Lahiri. Si tratta della lectio magistralis tenuta da Lahiri all’Università per Stranieri di Siena, in occasione della sua laurea honoris causa nel 2015. In un punto decisivo del discorso, poi pubblicato con il titolo Tre ultime metafore, Lahiri cita la scrittrice Elena Ferrante, che in un suo romanzo (La figlia oscura) fa parlare una madre travolta da una crisi esistenziale profonda. Questa donna, di nome Leda, definisce le sue figlie «un innesto sbagliato»24. Riprendendo tale metafora, Lahiri, una delle voci più autorevoli del «cosmopolitismo radicato»25 di oggi, afferma:

Sono io stessa frutto di un azzardato innesto geografico, culturale. Scrivo fin dall’inizio di questo tema, quest’esperienza, questo trauma. L’innesto mi spiega, mi definisce. E ora che scrivo in italiano sono diventata un innesto anche io26.

L’«innesto» è questo punto di vista plurimo e poliprospettico, questa nuova e precaria zona di frontiera, delineata e abitata dai mondi postcoloniali delle migrazioni, delle diaspore, dei translinguismi. Nella visione di Homi Bhabha, l’«innesto» è un «Terzo Spazio» («a Third Space»)27: una categoria che ricorre non a caso in tre dei contributi inclusi in questo volume (Cavagnoli, de Rogatis, Spandri). Il terzo spazio si trova al confine tra il primo spazio dei colonizzatori e il secondo spazio dei colonizzati, tra la violenza dell’assimilazione colonizzatrice e la nostalgia di una perdita originaria, di un purismo delle origini, spesso espressa dai colonizzati. Il terzo spazio è un «interstizio», abitato da identità ibride: sono individui «in-between», che vivono una costante «estraneità al domestico». Questa «unhomeliness» si riferisce alla tendenza a sradicarsi, a perdere la propria identità di partenza come quella di arrivo, ma si riferisce anche alla possibilità di riscrivere attivamente la propria storia personale proprio a partire da tale esperienza di perdita e spaesamento. Dove c’è «estraneità al domestico» non ci può essere idealizzazione dell’origine, pretesa di un legame incorrotto con la tradizione, ma ci sono sia una origine sia una tradizione28. Da questa prospettiva, viene ripensato anche il concetto di differenza, che ha sempre in sé qualcosa di perturbante: «la differenza è questo spazio che sta nel mezzo, che viene sviluppato mediante la sovversione e il mascheramento». Essa va vista «come una negoziazione complessa e continua». Secondo Bhabha, il multiculturalismo deve negoziare tra le differenze avendo come obiettivo il processo stesso di confronto e conflitto e non quello puramente finalistico di una traduzione totale. La differenza diventa quindi un punto di vista che si oppone sia all’addomesticamento dell’assimilazionismo sia all’isolamento delle diversità, proprio di un certo multiculturalismo iper-relativista e falsamente irenico: un’altra questione scottante della nostra contemporaneità29.

Dal punto di vista dell’emergenza di oggi, quali sono le identità ibride del terzo spazio? L’ibridità può essere, per esempio, un tratto creativo dei nostri studenti di seconda e terza generazione, nati in Italia – come Igiaba Scego – da una prima o seconda generazione immigrata oppure arrivati in questo Paese da bambini. Secondo i dati del report Miur 2021/2022, sono quasi un milione (865.388) tra scuole per l’infanzia e secondarie superiori: il 10% della popolazione scolastica totale30. Sono studenti translingui e portatori di appartenenze inclusive, sono sia italiani sia di un altrove, ma sono di cittadinanza non italiana almeno fino alla maggiore età e fino alla conclusione di una procedura di riconoscimento troppo complessa, spesso fallimentare. Sono coloro cui l’Italia nega da anni lo ius culturae.

Se Bhabha ci mette in guardia dal rischio degli essenzialismi e della nostalgia verso le origini incorrotte cui sono potenzialmente esposte le comunità di migrazione, in modo analogo Amartya Sen contesta il «monoculturalismo plurale». Con questa formula, Sen definisce e critica l’idea di una società multietnica nella quale le diverse culture «viaggiano una accanto all’altra come navi nell’oscurità»31. Sen polemizza in particolare verso le più recenti politiche britanniche, che avrebbero generato il «monoculturalismo plurale». Negli ultimi venti anni, i Governi inglesi avrebbero infatti investito i fondi statali in politiche multiculturali quasi esclusivamente finalizzate a rafforzare nelle comunità di migrazione la forma monologica e purista delle radici culturali32. Il «monoculturalismo plurale» classifica gli esseri umani «in base alle tradizioni ereditate (in particolare alla religione ereditata) dalla comunità in cui sono nati, dando per scontato che quella identità non scelta abbia automaticamente la priorità su altre affiliazioni legate alla politica, alla classe, al genere, alla lingua, alla letteratura, ai coinvolgimenti sociali e a molte altre cose»33. Si produce così una ghettizzazione delle diversità etniche nelle loro origini: nei quartieri periferici delle metropoli occidentali e nelle derive identitarie essenzializzate. Al contrario del «monoculturalismo plurale», il multiculturalismo si basa invece, proprio come le parole-chiave di questo volume, su una forma di inter-relazione, di coesistenza, di invenzione e supporto del «terzo spazio» e delle sue tante appartenenze ibride.

Dal punto di vista storico, l’extraneus è stato dunque per l’Occidente l’umano non umano di Sepúlveda oppure, nella migliore e comunque meno frequente delle ipotesi, l’umano troppo umano di Bartolomé de Las Casas: oggetto di pregiudizi e proiezioni positive, idealizzanti, ma non per questo meno collusi con il dominio coloniale. La modernità postcoloniale ha invece aperto la strada ad una idea plurale e relazionale di umano, quella degli individui reciprocamente coinvolti in una dinamica di alterità e di «riconoscimento», quinta e ultima parola-chiave del nostro titolo. Come sottolinea Charles Taylor nel 1994, «la nostra identità è plasmata, in parte, dal riconoscimento o, spesso, da un misconoscimento da parte di altre persone»:

Un individuo o un gruppo può subire un danno reale, una reale distorsione, se le persone o la società che lo circondano gli rimandano, come uno specchio, una immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia34.

Siamo ancora lontani quindi da una idea reciproca, simmetrica e reversibile di «riconoscimento». Alla linea trasversale di un multiculturalismo che è – nella migliore delle ipotesi – plurale e – nella peggiore – eterogeneo e frammentato si contrappone una linea verticale, incisa da disuguaglianze socio-economiche, da gerarchie linguistiche, da pregiudizi, stereotipi razziali e di genere. Il campo di forze tra comunità di maggioranza e comunità di minoranza e tra le minoranze interne alle comunità di minoranza – evocato da Charles Taylor nel 1994 – è tuttora il nodo irrisolto delle odierne democrazie multiculturali.

___

Note:

1 U. Melotti, Migrazioni internazionali. Globalizzazione e culture politiche, Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp. 1-14.

2 S. Rushdie, Patrie immaginarie, traduzione di C. di Carlo, Milano, Mondadori, 1991.

3 Melotti, Migrazioni internazionali, cit.

4 UNHCR (edited by), Global Trends. Forced Displacement in 2023 https://www. unhcr.org/global-trends-report-2022, p. 2 (ultimo accesso: 22 settembre 2023); UNHCR (edited by), Global Trends. Forced Displacement in 2020 https://www.unhcr.org/5ee200e37/, p. 2 (ultimo accesso: 22 settembre 2022).

5 A. Appadurai, Modernità in polvere, traduzione di P. Vereni, Milano, Cortina, 2012, p. 46.

6 H. Bhabha, I luoghi della cultura, traduzione di A. Perri, Roma, Meltemi, 2001, p. 16.

7 Appadurai, Modernità in polvere, cit., p. 47.

8 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, traduzione di V. Privitera, Roma, Carocci, 2013.

9 Ibidem.

10 UNHCR (edited by), Global Trends. Forced Displacement in 2023 https://www. unhcr.org/global-trends-report-2022, pp. 2-3 (ultimo accesso: 22 settembre 2022).

11 B. Tertrais-D. Papini, Atlante delle frontiere. Muri conflitti migrazioni, traduzione di M. Aime, Torino, Add, 2018.

12 A. Leogrande, La frontiera, Milano, Feltrinelli, 2015, pp. 39-40.

13 Ivi, pp. 40 e 314.

14 Ivi, p. 314.

15 Appadurai, Modernità in polvere cit., pp. 184-186.

16 R. Ceserani, Lo straniero, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 24.

17 B. de Las Casas- J. G. de Sepúlveda, Disputa sugli Indios. La giunta di Valladolid, traduzione e cura di S. de Liso, Bari, Montella, 2020.

18 T. Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’altro, traduzione di A. Serafini, Torino, Einaudi, 1984.

19 «Questi barbari sono inferiori agli spagnoli come i bambini son inferiori agli adulti e le donne agli uomini» ( J. G. de Sepúlveda, Del Reino y los Deheres del Rey, in Tratados politicos, Madrid, Institutos de Estudios Politicos, 1963, p. 33; traduzione di A. Serafini in T. Todorov, La conquista dell’America, cit., p. 185)

20 «Tutti gli indiani che vi si trovano devono essere considerati liberi, perché in verità lo sono, in base allo stesso diritto per cui io stesso sono libero» (B. de Las Casas, Carta al príncipe Felipe – 20 de abril de 1544, in Opuscolos, Cartes y Memoriales, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1958; traduzione di A. Serafini in Todorov, La conquista dell’America cit., p. 196).

21 «Mai non si videro in altre epoche, o presso altri popoli, tanta capacità, tanta disposizione, tanta facilità per questa conversione» (B. de Las Casas, Carta al Consejo de Indias – 20 de enero de 1531, ivi; traduzione di A. Serafini in Todorov, La conquista dell’America cit., p. 198).

22 B. de Las Casas in B. de Las Casas – J. G. de Sepúlveda, Disputa sugli Indios, cit., p. 389.

23 U. Beck, Il cosmopolitismo radicato, in La società cosmopolitica. Prospettive dell’epoca postnazionale, traduzione di C. Sandrelli, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 133-150, pp. 144-146.

24 E. Ferrante, La figlia oscura, Roma, e/o, 2015, p. 59.

25 Beck, Il cosmopolitismo radicato, cit., pp. 144-146.

26 J. Lahiri, Tre ultime metafore, in D. Balicco (a cura di), Made in Italy e cultura. Indagine sull’identità italiana contemporanea, Palermo, Palumbo, 2016, p. 24.

27 H. Bhabha, I luoghi della cultura, cit., p. 58.

28 Ivi, p. 12n, 22 e 22n.

29 Ivi, pp. 89, 13.

30 Miur (a cura di), Gli alunni con cittadinanza non italiana a. s. 2020/2021, in https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/NOTIZIARIO_Stranieri_2021+%281%29. pdf/150d451a-45d2-e26f-9512-338a98c7bb1e?t=1659103036663 (ultimo accesso: 22 settembre 2023).

31 A. Sen, Identità e violenza, traduzione di F. Galimberti, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 158, XV.

32 Ivi, pp. XII-XV, 14-16, 158-163.

33 Ivi, p. 152.

34 Ch. Taylor, La politica del riconoscimento, in Ch. Taylor-J. Habermas, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, traduzione di L. Ceppa, Milano, Feltrinelli, 2007, 9.

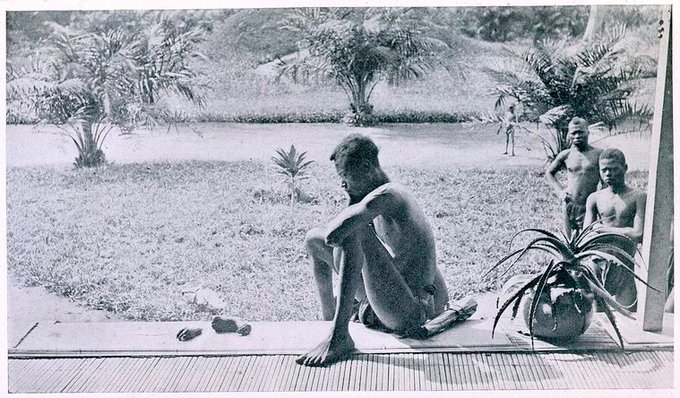

(San Francisco, 1870).

(San Francisco, 1870). Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

CV Antje Rávik Strubel, lo scorso anno è uscito in Italia per Voland il tuo Donna blu, vincitore nel 2021 del Deutscher Buchpreis, che ho avuto il piacere di tradurre. La protagonista del romanzo, però, non è la donna blu del titolo. Vuoi raccontarci di lei e di questa scelta?

CV Antje Rávik Strubel, lo scorso anno è uscito in Italia per Voland il tuo Donna blu, vincitore nel 2021 del Deutscher Buchpreis, che ho avuto il piacere di tradurre. La protagonista del romanzo, però, non è la donna blu del titolo. Vuoi raccontarci di lei e di questa scelta?

Pubblichiamo questa lucida analisi di un gruppo di agricoltori lombardi, impegnati da tempi per delle soluzioni agroecologiche, sulle due agricolture italiane, apparsa ieri sul blog

Pubblichiamo questa lucida analisi di un gruppo di agricoltori lombardi, impegnati da tempi per delle soluzioni agroecologiche, sulle due agricolture italiane, apparsa ieri sul blog

Lo scorso 4 febbraio si è spento a 89 anni a Firenze Kurt Hamrin, calciatore di Juventus, Padova, Milan e Napoli, ma soprattutto e innanzitutto della Fiorentina, tuttora al nono posto dei marcatori italiani di tutti i tempi. Una leggenda, una delle tante storie infinite che il calcio contiene come forse nessun’altra vicenda umana.

Lo scorso 4 febbraio si è spento a 89 anni a Firenze Kurt Hamrin, calciatore di Juventus, Padova, Milan e Napoli, ma soprattutto e innanzitutto della Fiorentina, tuttora al nono posto dei marcatori italiani di tutti i tempi. Una leggenda, una delle tante storie infinite che il calcio contiene come forse nessun’altra vicenda umana.

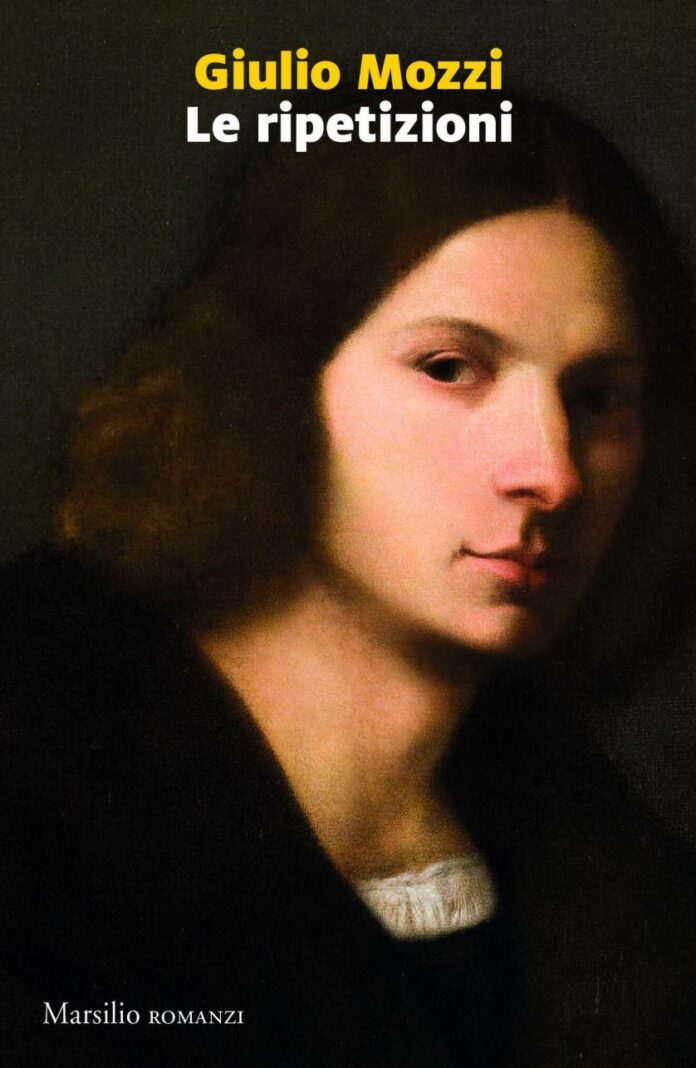

Gianni Biondillo intervista Giulio Mozzi

Gianni Biondillo intervista Giulio Mozzi