di Silvia Tripodi

Fanno mostra di sé

Mentre fuoco

Mentre fuoco

Serve dimostra

Quanto calore quanta luce

Tra le mani

Dentro di esse

Attraverso i pugni di esse

Le mani sul fuoco

Dimostrate

di Silvia Tripodi

Fanno mostra di sé

Mentre fuoco

Mentre fuoco

Serve dimostra

Quanto calore quanta luce

Tra le mani

Dentro di esse

Attraverso i pugni di esse

Le mani sul fuoco

Dimostrate

di Antonio Bux

(dal ciclo di poesie “Un Adamo di meno”)

IV

Bisognerebbe ricrescere nell’amore

ogni volta che qualcosa lì si spegne

e cercare di strappare poi le ali

alle farfalle prima che si involino

via dallo stomaco; e non invece

lasciarle intatte e ferme su ogni

volto di donna o di uomo

che nasconde in un suo bacio

il verme fingendo nella mela

quel bisogno reciproco di stare

come torsoli nudi e senza semi

nella bocca e nel volto di quell’altro

ignorando il retrogusto della buccia

che protegge nel suo frutto la paura.

È MOLTO TEMPO

È molto tempo che non scrivo una poesia.

È molto tempo che non sparisco in una poesia.

Ora sparisco, e vi scrivo una poesia. Anche se

è molto tempo e non ricordo davvero bene

come si scriva una poesia, però se sparisco

è tutta per voi, una poesia che non so scrivere,

la più bella poesia che potete immaginare,

per voi che sapete leggere tutte le coordinate

provatela a immaginare perché io non so scriverla,

immaginate quella poesia che non c’è eppure vi fa spostare

i polsi e le giunture del cervello, quel tipo di poesia

che c’è e non c’è e anche se scompare te la ritrovi davanti

ogni santo giorno quando non realizzi che ti stai svegliando

e sei già sveglio, ed eccoti la poesia più bella del mondo

scritta sulla fronte, che pure se non ti piace la poesia

la senti nelle budella continuare il tuo fantasma nascosto,

il tuo romanzo da dodici battute, che non sarà mai come

questa poesia, no, il romanzo è un fiato lunghissimo

pure se di dodici battute, ma ha una morale esatta sul punto

mentre la poesia vive col cuore in gola, ed è lì che ti cancella.

Ora vi scrivo una poesia. Una poesia di quelle forti e chiare.

Ve la sto scrivendo, davvero. Anche se non è facile cancellare

poesie. Ed è molto tempo che non riesco più a vivere.

PIOGGIA MENZOGNA

Piove di spalle, mai vista la pioggia

entrarci nel naso e aprire il fiume

del nostro respiro o lo sguardo

ad un oceano più prossimo.

Ma l’oceano meraviglioso del tempo

non esiste, è una bolla di bugie,

nel silenzio ingrossa le sue menzogne,

l’aria fatta di miseria, i pesci falsi,

gli splendori delle lische venduteci

non valgono un odore marcio della terra

quando inzuppata di pioggia ci mente

con tutto il suo coraggio l’inerzia

spettacolare del mistero! Trasportiamo

acque finte per tutta l’esistenza

senza avvertire il profumo

della prima pioggia, quella scivolata

sotto le palpebre secondarie, ma ora è

tardi e si apre meglio l’onda bugiarda,

si apre meglio e mostra il fosforo sbagliato

all’opaca luminescenza, mostra il nostro

meglio diluito mentre ci piove davanti

il mistero della sua menzogna.

CAMICE DI CUORE

Camice di cuore, ho provato a spigare

montagne, ma nessuno le ha volute

comperare. Vendevo nebbie, anche, dal

banco degli ultimi, e le scorie dei campi

per un calice vuoto, di memorie verdi.

Un segnale, è stato meno di questo,

sotto il freddo della vita. È stato dirlo,

avvertire il monsone, il sistema termico

del piano superiore, concentrando aria

di nessuno addosso, costruendo mura

su di noi già fermi. Camice sventrato

senza più cuore, io ho provato a reagire

ma il sole è troppo loro. Io ho provato

a spostare la luce, qualcuno ha provato

a metterla in fiore, ma già sono morti

tutti e niente rimane splendente. Camice

di sangue la mia mente malata prega

sotto la quercia con il verme piegato

nel tronco dell’ombra. Tu sei la cappa

strappata al mio petto, la forza girata

nella mano della semplice elemosina.

La sola moneta a valere te è l’attesa.

D’IMMAGINE MIGLIORE

Ho immaginato di avere: una casa

e il fiore della casa e una donna

con accanto un mestiere

solo per me e nel bacio

la morte del frutto e il colore

saporito dell’erba, la mia fronte

cresciuta per lei e ancora e ancora

senza mai fine, l’aria fidanzarsi

negli sguardi e ossidarsi un pensiero

sarà vero, sarà vero… ma l’occhio

è cresciuto per poco, è tornato

bambino cristallo si è rotto

il mio occhio immaginario

immaginandosi troppo ma non c’è

più nessuno che piange

per me nessuno a cui tendere

la mano… sarà vero, sarà sogno

più vero svegliarsi e guardare

nel vuoto se il vuoto è lo sguardo?

Ho immaginato di avere: qualcosa

da guardare, una mano cresciuta

sul cuore una mano più grande

pensare per me, la mia vita

veramente stretta nel pugno; ma

ho immaginato lo stesso, qualcuno

con me a immaginare, più niente

se niente è reale, se io vivo di questo

per te che non sai immaginarmi.

UNA SOLA NOTTE

Ogni volta che passo il varco

della notte, una solitudine mi vede

espandere un’altra notte precedente,

ed è un futuro a non promettere

più niente, a tenermi così stretto

ai miei luoghi ciechi; eppure io

così cieco vedo quel luogo dove

qualcosa vive, ma sento nuove vite

in cui ero già stato; e forse non è tutto

vero ciò che cresce, forse continua

solo per distanziarsi; forse è crescita

bugiarda ciò che nasce o per davvero

l’unica risposta il buio più dentro; forse

è scia che non centra l’energia o il vento

attraversando corpi ottusi forse è scia

di un’altra vita che poi cambia tutto: viene

e non restituisce, la scia ciò che fulmina

la notte; viene e non rivive me più di una

volta, la notte viene in me e non mi vive

solo una volta, ma viene sempre la notte

e perde me da quella volta, da sola viene

dentro me la notte, senza di me a vedermi.

LETTERA AD UN FIGLIO NON MIO

Precipitano i livelli, se stai a pensarci

l’economia ti fotte gli anni, figlio non mio,

i migliori schieramenti, i personalissimi

giochi e gli sguardi degli amici, se ci pensi

non riconosci più nessuno ora che la fila

si è fatta lunga, ora che le tende le tirano tutti

fino a strappare il sorriso rimasto fuori

dai tagli statali, e siamo in tanti ad avanzare

senza il ricordo di un sorriso, siamo in molti sorridenti

per indifferenza verso la felicità, lo sappiamo bene, figlio,

non esiste la felicità, è solo un marchio non registrato

dalle società delle cioccolate fondenti, eppure sorridiamo

come catalogati, assortiti in uno strano giorno di cioccolata,

squagliamo cervelli tra bustine inzuppate e specchi sozzi,

e le polverine magiche che ci fanno sorridere e piangere chiodi

se ci abbracciamo con un amico sentiamo le spine

dell’indifferenza infilzare l’identità della potente droga, lo stato

vuole questo, sentirci indifferenti alle infilzate. Impara presto,

figlio non mio, il nuovo sorriso, impara a prendere puntuale

la pillola della dimenticanza, sì, figlio non mio, dimentica

il sorriso che ti ho negato, restatene nella pancia infilzata

della mamma, io non ho droghe migliori né cioccolate più dolci,

io non ho regali lucenti, né specchi sicuri, io ho solo paura

di vederti sorridere.

(dal ciclo di poesie “TSO”)

II

Si sono chiamate da sole le spiagge,

appartate in un unico sentire più sole,

più sole nonostante i paesani lombrichi

e così i boschi e le calunnie degli alberi

fiorire sempre verdi, sempre distanti

a un certo punto della distanza

è accaduto che si è fuso il perdono,

e che l’oro colato non si è fermato

al piombo sbagliato della sostanza, no

ma che per confusione l’attacco finale

incominciando a deridersi, ha disunito

cicatrici già sparse per il globo spaccato

e la carnagione della terra con pezzetti

spinosi di cielo, e l’hanno fatto male davvero

l’uomo di poca volontà, eccolo ferito stride

finalmente da sveglio, aperto all’emozione

bianca come sfumato dal suo cadavere,

e stride in quell’attimo, per sempre, fermato

nell’ascolto perpetuo del rumore selvatico,

avverte l’ondata che non può ferirlo ma solo

fermare il suo stridere a tempo. Perciò si è

chiamati da soli, risposta, senza sapere

come il bosco nel buio riposi, e le spiagge

sibilline sparendo nel vano del mare come

disteso un ognuno da solo, potendo l’ascolto.

VI

Ma io vorrei leggere davvero i semi

se sono veri quelli dell’autunno invece

mi trovo sempre solo in mezzo a steppe

di amici e a mani fredde eppure nessuno

muore col sorriso appeso alla sorte della

memoria universale se ci pensi arriva fino

ai primi anni quel prodigio familiare poi finta

la retromarcia se ti sgama dentro sé fa nebbia

prima ancora dell’adunata generale si dirada

la sua voglia di sbocciare tra i due bronchi

della notte sussurrata a poche mani. Ma è

miracolo così chiaro esserci ancora sebbene

qualcuno voglia fare fuori noi mentre svegliamo

i simboli del corpo e sono gli stessi della mente

li vediamo così chiari eppure spegnersi di colpo

così uccidono le ore e la tranquillità di ogni vita

fatta di stracci e di illusioni, dietro schermi tutti

uguali stando bene senza riflessi, se ci pensi

noi accadiamo non nel tempo però nessuno

viene a dirlo. Se te ne accorgi loro sanno che

tu sei morto camminando senza piedi. Però

non interessa più alla gente ricordare la paura

perché paura è troppo forte da temere allora

meglio aver paura di sapere forse è vero che da

un certo punto in poi l’oro diventa marcio sincero

se la sola cosa a tenere in vita è l’indifferenza io

riscrivo la sentenza: se mi lancio, fingo di cadere.

NESSUN POTERE

Non avete nessun potere. Oltre lo sguardo,

non avete nessun potere. C’è un muro bianco

di fianco che aspetta, tutti aspetta e non cresce

e non crolla, ma è uguale per tutti, è distanza

di ognuno, per un po’. Contro quel muro, tu non

hai nessun potere. Sembra temere solo lo sguardo

il tuo muro, sembra temere solo il riflesso di te

che ti muovi in silenzio. Eppure tu non hai più

nessun potere. Tu sei solo il tuo muro distante.

Però nessuno ha il suo potere, più di te se sai

di essere muro, oltre il tuo sguardo nessuno

sa di essere te, senza scavalcare il potere del

muro di ogni essere solo. Quello è il vero potere.

NON È PER TUTTI

Esiste un mattino ma non è

per tutti. Si alza da sé cresce

un volo di rogne. E non è per

tutti. Non è per tutti sapere

il mattino, alzare una specie

di nebbia in qualcosa quel livido

dove ognuno può riconoscersi. Ma

non è per tutti. Non tutti possono,

non tutti sanno il mattino, non a

tutti è dato capire se il cielo è un bel

velo, se davvero riflette o se esclude. Però

perché dire il falso? È per tutti lo stesso

cielo a squarciare, è per tutti uno sbalzo

nel nero o soltanto il gelo della promessa

se per tutti vale la sfera, il mondo girato

nella mano nemica. Se per tutti è straniero,

meglio si dica: non contate più troppe stelle.

Ma no, non è per tutti, se il mattino dirada

le piogge se le nuvole atrofizzano i volti se

l’aurora non finge e mostra la terra. Non è

per tutti se ritorna a costringere il buio al suo

specchio, se si mostra più caldo e se apre

nel ventre la voragine umana. Se la notte

combacia i silenzi, non è per tutti starsene

zitti. Allora cresce ancora in miseria, da una

scatola nera l’ombra terrestre. Quella è per tutti.

COLORE DEI CANI

Vorrei piangere con i miei amici

almeno una volta essere come loro

al fischio della chiamata. Così

da perdermi l’esecuzione

ogni giorno, quando i miei cani

diventano neri e se ne vanno

senza più strada. Ma gli amici miei

piangono dopo, se poi rimangono

un po’ più da soli, i loro cani

ancora al guinzaglio, questi lo sanno

di che colore è la fuga.

_____________________

(da “Un luogo neutrale” Edizioni Il Foglio, collana curata da Cinzia Demi, Piombino, 2015)

di

Seia Montanelli

Era una notte buia e tempestosa, quella del 16 giugno del 1816 in Svizzera. Quell’anno fu chiamato “l’anno senza estate” a causa dell’eruzione di un vulcano in Indonesia che causò mutamenti climatici in tutto il mondo, anche se all’epoca nessuno poteva immaginarne la causa. E un gruppo di giovani amici – il poeta Percy Bysshe Shelley, la sua fidanzata nonché scrittrice Mary Godwin (poi Mary Shelley), Claire Clairmont, la sorellastra di quest’ultima e amante incinta di Byron, e lo scrittore John W. Polidori – si ritrovarono a Villa Diodati, la residenza di Lord Byron vicino Ginevra, immersi in un’atmosfera plumbea, squarciata da lampi e tuoni, alla sola luce di candele, in un contesto quasi spettrale.

E cosa c’è di meglio per passare il tempo, che leggere delle storie di fantasmi? Meglio ancora se di origine tedesca: “german” a quel tempo veniva infatti utilizzato proprio come termine per indicare racconti di stile gotico; inoltre – per l’allure romantica di cui si ammantava in Europa, dopo lo Sturm und drang, ogni cosa che venisse dalla Germania – il fatto che i racconti fossero tedeschi era garanzia di maggior terrore.

Scrive Mary Shelley; «Ci capitarono per le mani alcuni volumi di storie di fantasmi, tradotte in francese dal tedesco». Le fa eco Lord Byron dai suoi scritti: «Questi racconti risvegliarono in noi un giocoso desiderio di imitazione», tanto che quando questi propose di scrivere ciascuno una storia di fantasmi tutti accettarono di buon grado: da quelle serate di lettura e scrittura a lume di candela nacquero, qualche anno dopo, “Frankenstein” di Shelley e “Il vampiro” di Polidori – precursore del più famoso “Dracula” di Stoker.

Nessuno dei presenti cita direttamente il libro da cui hanno tratto ispirazione, ma non è stato difficile risalire a un volume, “Fantasmagoriana. Racconti di fantasmi”, pubblicato anonimamente a Parigi nel 1812, dal geografo poliglotta e autore di libri di viaggio Jean Baptiste Benoit Eyries, che nella prefazione al volume lo annunciava tratto da un arcano manoscritto, come spesso accadeva per i libri che si voleva coprire di mistero.

In realtà si tratta di otto racconti a tema soprannaturale scritti da autori tedeschi di fama poco ragguardevole, dalla fine del settecento ai primi dell’ottocento, ripubblicati pochi anni prima in diverse antologie. Tutti avevano in comune dei riferimenti agli spettacoli di “fantasmagoria” che spopolavano all’epoca nei teatri e nelle feste cittadine: ossia quei giochi di luci, immagini e suoni che si ricavano proiettando, su muri o schermi semitrasparenti, immagini spaventose in movimento tramite una versione modificata della lanterna magica (anticipatrice del cinema).

Dopo duecento anni, quei racconti sono stati raccolti per la prima volta e pubblicati di nuovo tutti insieme in un unico volume curato e tradotto da Fabio Camilletti, professore associato di Letteratura italiana all’università di Warwick nel Regno Unito, dalla Nova Delphi Edizioni, accompagnati da un notevole saggio introduttivo dello stesso Camilletti, che dedica ampio spazio proprio alla fantasmagoria.

Questi fenomeni di apparizione e sparizione tipica delle fantasmagorie più evolute tecnicamente, si diceva, sono alla base dei racconti riuniti in volume da Benoit Eyries: il gioco di luce e ombra è quasi lo specchio della dicotomia tra vita e morte messa in scena nelle storie, per non parlare dell’importanza della suggestione che deriva dal non riuscire a definire bene i contorni di ciò che è reale e ciò che è invece soprannaturale o pura manipolazione.

I testi, geograficamente localizzati quasi tutti in Germania orientale, hanno in comune anche la matrice orale delle storie che raccontano: spesso riproducono la stessa situazione della notte a Villa Diodati, con un gruppo di persone riunite in un salotto che cominciano a raccontare episodi di cui hanno memoria o che a loro volta hanno appreso da altri, in bilico tra realtà e mistero, sospesi tra la suggestione che li porterebbe a credere a quanto hanno sentito o visto e la ragione che li induce a dubitare, tesi a spiegare – senza riuscirvi – l’arcano con il naturale.

Sono racconti che risentono del tempo che passa, ma – come non ci si può approcciare a una macchina d’epoca aspettandosi le prestazioni di un moderno Suv – allo stesso tempo è necessario calarsi nel tempo e nel luogo a cui essi appartengono. E se si è privi di preconcetti non è nemmeno così difficile, perché le storie di fantasmi – tedesche, inglesi, francesi che siano – da sempre soddisfano due grandi bisogni dell’uomo. Anzitutto, l’urgenza di raccontare (e, paradossalmente, più il racconto è fantastico più c’è gusto a far pendere gli altri dalle proprie labbra); ma pure la necessità di esorcizzare la paura della morte, di sconfiggerla quasi, inventando un aldilà molto attivo e in costante comunicazione coi vivi.

Non parlerò di nessun racconto in particolare perché tutto concorre alla suspense e la suspense è tutto in queste storie. Accenno solo alla presenza del racconto “La sposa cadavere” di Friedrich August Schulze, da cui ha tratto ispirazione Tim Burton per il suo film di animazione, ma anche la stessa Mary Shelley quando ha pensato a una compagna per il suo Frankenstein.

Interessante quanto i racconti, e per certi aspetti forse di più, è il saggio introduttivo con tutte le note a margine di Fabio Camilletti: un vero trattato sul racconto gotico in Europa, che dalla letteratura spazia fino alla psicologia e alla storia.

In conclusione, in questa estate torrida che confonde e smarrisce, consiglio questo volume dal sapore antico, quale metodo validissimo, che si stia al mare o in città, in montagna o “fissi al chiodo” a lavorare, per procurarsi dei brividi di letterario piacere.

I

Coloro che hanno certi pensieri in un certo composto modo siedono

come se le ossa fossero intenzioni o segrete speranze

una lettera pubblica promossa da Evelina Santangelo e Fabio Stassi

L’accesso al mare alla tonnara di Scopello è uno spazio piccolo e scosceso, ma su quella stretta banchina di fronte ai faraglioni si stanno concentrando molte e grandi questioni: una certa idea del privato e del pubblico, il diritto di usufruire della bellezza e il modo di preservarla, lo scontro tra memoria e oblio, l’uso del pregiudizio e il capovolgimento delle informazioni.

di Gianni Biondillo

David Nicholls, Noi, 430 pagine, Neri Pozza, 2014, traduzione di Massimo Ortelio

Douglas e Connie sono una coppia di mezza età che sta programmando una vacanza memorabile, l’ultima prima che il figlio adolescente Albie vada a studiare al college. Una sorta di Gran Tour che lo educhi al bello e alla vita. Douglas ha programmato tutto fin nei minimi particolari, com’è tipico del suo carattere, minuzioso, previdente, razionale. Ma una sera, prima della partenza, Connie confessa al marito la sua intenzione di lasciarlo dopo l’estate. Come è ovvio tutti i piani di Douglas dovranno essere rivisti: non più un viaggio d’iniziazione, ma l’estremo tentativo di riconquistare l’unica donna che ha amato nella vita.

Non si creda, date tali premesse, che David Nicholls con Noi scriva di un avventuroso viaggio picaresco. In fondo la descrizione del gran tour che ci fa l’autore – i protagonisti partiranno, non ostante tutto – non è memorabile. Noi non è una narrazione di viaggi. È, semmai, un romanzo sulla piccola borghesia contemporanea. Douglas è l’emblema della meschinità borghese anglosassone: studi scientifici, incapacità a capire i gesti istintivi, desideroso solo di costruire una vita sicura per la sua famiglia, colmo d’ansia per il futuro incerto, apocalittico. Connie, a contraltare, è una donna che, sopite le esuberanti passioni artistiche giovanili, ha vissuto la sua normalizzazione con pacata insofferenza. Il risultato è un figlio stralunato, inquieto, desideroso di cercare la sua strada, fuori dai lacci, dalle convenzioni del suo ceto sociale.

Il romanzo, raccontato in prima persona, segue in parallelo le sorti di questa vacanza fallimentare e, in flash back, come due giovani diventeranno negli anni marito e moglie. Vivendo e amandosi mediocremente.

(precedentemente pubblicato su Cooperazione, n° 6 del 3 febbraio 2015)

di Cristiano Denanni

Mia madre beveva lo Xanax alla spina. Non era tutta in riga, ti diceva vado a letto e usciva a fare la spesa, ti diceva esco e accendeva la televisione, ti telefonava alle sei di sera e ti chiedeva stai dormendo?

Mio padre invece è orgoglioso di me. Me lo dice sempre. Da quando ero un bambino. Chissà perché le donne dicono raramente la parola orgoglioso, boh.

Mia madre diceva parole tutte di vocali. E si nascondeva negli angoli bui, guardava di sbieco da dietro le porte, sembrava che tutti fossero ladri, che volessero derubarla spogliarla rapirla.

Mio padre è orgoglioso di me. Me lo dice sempre. Da quando ero un bambino. Chissà perché.

Mia madre l’ho ammazzata con delle forbici in gola, qualche anno fa non ricordo quanti, un pomeriggio d’estate che il sangue e il sudore si mischiavano sul collo.

Mio padre è orgoglioso di me. Cioè non perché ho ammazzato mia madre, penso, non so. Però me lo dice sempre. Da quando sono un bambino. Non gli ho mai chiesto perché.

Io invento parole che mi piacciono. E poi le spiego a chi non sa cosa vogliono dire e le uso. Che le parole servono sennò cosa ci stanno a fare.

Mio padre è orgoglioso di me. Anche se non capisce tutte le parole che gli racconto. Me lo dice sempre. Da quando ero un bambino. E io mi fido.

Raffaella mi parlava come se io non ero matto. E mi portava a fare passeggiate, mi abbracciava quando pioveva, mi raccontava di quando era bambina, le raccontavo anch’io.

Io invento parole come alberopoli, che è una città fatta tutta solo di alberi. Oppure pancavola, la preferita di Raffaella, le spiegavo che è una panchina che quando ci sedevamo noi due non stava più ferma.

Mio padre ogni tanto lo vedo piangere. Da quando ero un bambino. Non mi dice mai perché. Però io credo che è stanco. Figurati, a volte lo sono anch’io.

La mia preferita è Raffaellitudine. E’ la mia pazzia per Raffaella. No non quella là. E’ quella bella, che se non c’è non ci sono nemmeno io. E’ la mia terra, il mondo insomma. Il posto dove devo andare. Il posto dove devo stare.

Io fino a poche settimane fa ero in un OPG, non so se sapete che cos’è, vuol dire Ospedale Psi.. qualcosa… e giustizia… o giudizioso… non ricordo… Comunque è uno di quei posti dove mettevano le persone che avevano fatto una cazzata e non potevano metterli in galera perché erano malati con la testa, matti insomma, matti. Ora li hanno chiusi, ma non è che non ci sono più matti, è che là dentro sembrava di stare in una prigione e alle volte ti torturavano quasi e poi con la scusa che sei pericoloso diventavano pericolosi quelli col camice bianco al posto tuo e avevano la scusa per non farti uscire più. Io dovrei starci ancora ma adesso sono con mio padre e sto per andare in galera anche se stanno facendoci aspettare perché non sanno bene dove stiamo meglio, in quale immondezzaio, quindi passo qualche giorno controllato dai carabinieri e assieme a mio papà, quello orgoglioso di me da quando sono un bambino anche se non so ancora perché.

Adesso costruisco oggetti con petali di fiori o con il fil di ferro. Sapete, quei lavori che fanno i coglioni. Ho cominciato nell’OPG. E come sempre invento parole che mi piacciono. E poi scrivo. Scrivo lettere ai morti, che tanto se le scrivo a uno vivo e poi non mi risponde ci rimango male, allora faccio che scriverle ai morti così so già come andrà a finire. Mi diverto, sapete?, più con le lettere o con le parole inventate che a fare orologi o posacenere col fil di ferro, ma il tempo passa e dicono che così costruisco qualcosa, a me non sembra di fare cose belle, e non sono nemmeno utili perché un posacenere coi petali dei fiori brucia subito, e col fil di ferro va tutta la cenere fuori, ma da tenere lì vanno bene. Io alcune cose le do a mio padre da portare a casa che in ospedale rubano spesso e poi il fil di ferro non lo posso tenere che è pericoloso è pieno di matti là dentro allora mio padre porta quelle cose a casa e le mette lì. Il mondo è pieno di cose messe lì. Anche di persone messe lì. Come me. Come tante altre, anche, che credono di essere chissà chi e invece sono solo messe lì. Io poi coi petali faccio anche quadri, come se dipingessi mettendo vicine forme diverse e colori diversi dei pezzi di fiori, tutti su fogli bianchi o su fogli di giornale dipende da cosa trova da portarmi mio padre che è orgoglioso di me e me lo dice sempre da quando sono bambino, dice sono belle le mie opere io non so cos’è un’opera però se è orgoglioso mi fido, così dicevo che coi fiori disegno cose o paesaggi, una volta ho provato a fare una faccia, la faccia di Marlon Brando che mio padre c’ha un poster a casa e me lo sono fatto portare, la faccia di Brando con tutti quei fiori sembra una pietra fatta di foglie, e la faccia di mio padre quando l’ha visto sembrava stanca.

Mia madre si è giocata tutto quello che aveva. Al gioco, proprio. Per quello dico giocata, mica dico per scherzare. Aveva una casa grande e l’ha venduta per una più piccola perché diceva che tanto per noi due era fin troppo e i soldi che le erano avanzati erano spariti in poco più di un anno, poi era andata in pensione e aveva preso la liquidazione, che aveva lavorato da quando aveva quattordici anni e dopo un anno i soldi erano finiti, poi si è fatta prestare un sacco di soldi da parenti amici banche e ora erano finiti da un bel po’ anche quelli e andava avanti solo coi debiti, che per riuscire a pagarli si era venduta tutti i braccialetti gli orecchini gli anelli le collane l’oro l’argento e le tazze, solo che anche quelli erano finiti, e piangeva piangeva piangeva, era una donna bella quando era giovane e ragazza, io mi ricordo che vedevo delle foto di quando ero bambino abbracciato a lei e dicevo ma chi è quella sventola e poi mi accorgevo che era mia madre e chi poteva essere sennò nelle foto con me da bambino, poi era diventata vecchia e rincoglionita, ma proprio tanto, e si era rovinata la vita e l’aveva rovinata anche a me e non era neppure più bella anzi, da vecchia sembrava proprio vecchia, cioè era vecchia ma non è che sembrava più giovane come quando era più giovane ma ne dimostrava comunque sempre meno, no da vecchia ne dimostrava anche di più. Meno male che io sono cresciuto a casa della nonna e del nonno, che il nonno rompeva le palle come tutti gli altri ma mia nonna no, cioè le rompeva ma era proprio brava io le volevo bene, mia nonna al contrario di mia mamma viveva, cioè nel senso che magari faceva fatica era stanca era tutta acciaccata ma viveva, cioè nel senso che le piaceva vivere, ci teneva voglio dire, sì insomma ci siamo capiti, ci credeva, alla vita, voglio dire, ci credeva, bisogna crederci no? Infatti quando faceva le pulizie parlava ad alta voce, contava con le mani e diceva i numeri sottovoce, scendeva per fare la spesa e tornava con la pizza, cambiava le lenzuola e stendeva quelle appena lavate, le stendeva sul balcone come se era un prato, mia nonna mi portava a tagliare i capelli dalla signora di sotto che li tagliava in casa, e quando attraversavo la strada sotto casa mi guardava sempre dal balcone, d’inverno faceva il minestrone e d’estate i frullati con pesche e albicocche, e poi faceva sempre la crostata di amarene che era la mia preferita su tutto e su tutti, che quando adesso qualcuno la fa e l’assaggio dico hmmmm buonaaa… ma mi fa cagare, mia nonna le piaceva cucire, faceva l’uncinetto, mi guardava attraversare e faceva l’uncinetto, una volta ha fatto una tovaglia rotonda, copriva tutto il tavolo del salotto, quello dove facevamo i pranzi di Natale non so se mi spiego, le avevano offerto due milioni ma lei non l’aveva venduta e aveva fatto bene non era ricca anzi ma mica puoi venderti la vita come mia madre, una volta una cosa che aveva fatto con l’uncinetto l’aveva messa sopra la televisione per farci stare sopra il vaso dei fiori, eh… che la sua vita era stata lunga ma soprattutto difficile povera nonna, la guerra la fame il sud i figli il marito i nipoti la lontananza, mia nonna era sempre lì che urlava qualcosa dietro a mio nonno e mio nonno che non rispondeva, mia nonna aveva il sangue nel sangue, mia madre la cenere.

Mia madre diceva qualcosa ma non la capivi, le parlavi ma non ti ascoltava, prendeva le gocce e dormiva, il giorno dopo si svegliava e ti chiedeva se era giorno o era notte.

Sono stato sette anni nell’OPG. Ora che aspetto che il giudice decide per quale altra galera prendere la strada mi sento meglio e mi sento peggio. Perché sono a casa qualche giorno anche se i carabinieri sono qua sotto, ma fra qualche giorno dovrò tornare in prigione. Fanno bene, perché ho fatto una cosa indicibile, anche se io l’ho detta e la dico, però la gola l’ho bucata a me stesso.

Io in quella stanza mi sentivo solo. In quella stanza di quella prigione, mi sentivo solo. Tutti i giorni. Solo, proprio. Cioè, abbandonato. E’ brutto passare il tempo dovendo passare il tempo. Meno male che facevo quelle cose le lettere e gli oggetti, ma la vita è già finita, ne hai un mucchio ancora ma è già finita, deve solo passare, ma non è questo che deve fare la vita. Io quando ho ammazzato mia madre stavo con Raffaella da due anni, quella ragazza che dicevo prima, piccola e ben proporzionata come diceva il mio amico Riccardo, con le lentiggini e i capelli neri neri neri che si è innamorata di me anche se io non so perché e non gliel’ho mai chiesto, come l’orgoglio di mio padre. Raffaella ha quattro anni meno di me e studia Economia, cioè credo che adesso è laureata, è da sette anni che non la vedo più, quando ho ammazzato mia madre lei lo ha saputo dai suoi genitori che erano amici dei miei vicini di casa e hanno visto l’ambulanza e la polizia. Io sono entrato nell’OPG dopo qualche settimana di ospedale normale, cioè non quello per i matti perché fino ad allora non ero matto cioè nessuno pensava che ero matto nessumo mi aveva detto che ero matto. Raffaella è venuta una volta sola ma è rimasta fuori dall’OPG, mio padre ha detto che non poteva entrare o che non voleva entrare non lo so, ma se non voleva entrare perché è arrivata fino lì? Raffaella però mi ha visto da dietro quella grande porta che ha i vetri sopra, come le porte delle macchine ma più grandi, la parte sotto è tutta bianca e la parte sopra ha il vetro, e mi ricordo Raffaella dall’altra parte del vetro, forse si vergognava di me, forse mi vergognavo di me, avevamo fatto l’amore qualche giorno prima, io e Raffaella facevamo l’amore perché sennò che cazzo fai con una persona che ami lo facevamo sempre a casa sua perché a casa mia c’era mia madre, mio padre no perché se ne era andato da tantissimi anni sennò l’ammazzava lui mia madre, invece a casa di lei al mattino e a volte anche al pomeriggio non c’era nessuno, e allora quando non eravamo in giro stavamo a casa sua, ascoltavamo musica a me piacciono i Led Zeppelin e i Pink Floyd, a Raffaella di più i Pink Floyd, quando invece eravamo in giro facevamo delle passeggiate e ci tenevamo per mano e stavamo sulle panchine o nelle viuzze del centro, parlavamo di quello che ci capitava ma soprattutto di noi non era mai troppo buio quando stavo con lei, cioè non era mai come quando non so più come fare, mi manca Raffaella, anche se sono passati sette anni, perché è come se avessi buttato giù dal balcone il mondo, è come se hai una cosa sola e non la devi distruggere e io invece l’ho distrutta. Raffaella era bella e i suoi baci mi portavano dove dovevo stare, dove la vita è mia, e dove la vita è sua, Raffaella io non ho mai capito perché si è innamorata di me, io non so se sono bello anche se lei diceva sempre di sì, è che ora mi vedo matto perché mi hanno detto che sono matto e non penso più se sono bello, sono impegnato tutto a essere matto, però Raffaella è come quando c’è un temporale e piove forte e c’è vento e ci sono i tuoni e i fulmini e tu corri sul marciapiede e quando sei tutto bagnato trovi un portone aperto e entri, Raffaella è così, come quando i cani ti mordono e ti strappano la pelle ma è solo un incubo e ti svegli e vedi il comodino e la luce nella finestra, Raffaella è quella stanza lì, io ho commesso la colpa io devo pagare, ma pagare significa buttare la vita, e la vita come faccio adesso a farla?, Raffaella è l’unico motivo che mi fa sentire che ho voglia di uscire, anche se lei non so dov’è, però quando mi ha guardato dietro quella porta mi sembrava che stavo allungando un braccio verso il mio posto quello dove devo stare, il mio mondo, dove la vita è mia, dove la vita è sua, e mi facevo pena mi fanno pena tutte le cose, è la cosa più brutta quando la vita non è più tua, non hai più un posto nel mondo, ma nemmeno a casa o sotto casa o in un parco, da nessuna parte, mi fanno pena le persone che non riescono a toccare il loro mondo, però io ho la colpa io devo pagare, e invece mi fanno rabbia le persone che non hanno la colpa ma non vivono, quando non hanno buttato tutto dal balcone ma non vivono lo stesso, sono ancora più matte di me. Io in quella stanza mi sentivo solo. Tutti i giorni. Io in quella stanza mi sentivo solo. Solo. Ed è un peccato che avevo conosciuto Raffaella, perché stare da soli è brutto ma è come se non lo sai, invece avere Raffaella e buttare tutto dal balcone è come essere abbandonati, e un conto è essere soli un conto essere abbandonati, è come essere solo mezza giornata e essere solo tutto il giorno, avere Raffaella e non averla più è come essere solo tutta la vita.

Io una volta ho scritto una lettera a Raffaella ma non è come quelle che scrivo ai morti perché Raffaella è viva anche se non la vedo più, e allora un giorno mi sono messo nel cortile a uno di quei tavolini dove stiamo al pomeriggio quando il tempo è bello e ho scritto, mio padre diceva poi provo a fargliela avere che ne dici?, anche se non so più dove abita ma magari trovo qualche parente o qualcuno che la conosce, io però alla lettera avevo paura che non rispondeva e allora la tenevo io infatti ce l’ho ancora qui e l’ho fatta leggere solo a quello Stefano perché è venuto all’OPG tre volte e tutte e tre le volte si era messo a parlare con me, e una volta anche con mio padre, e insomma

Raffaella io ti dicevo sempre che i tuoi baci mi portavano dove dovevo stare. Raffaella io ho capito perché i tuoi baci mi portavano dove dovevo stare, dove la vita è mia, ti ricordi che te lo dicevo sempre e tu ridevi, no sorridevi, mi dicevi che si dice sorridere non ridere, io ho capito cosa mi capitava, l’ho capito adesso, la vita non è quasi mai mia, sono io siamo noi che ci stiamo dentro ma succedono tante di quelle cose e sono di tutti c’è dentro tutto, il rumore mio padre l’autostrada la musica il telegiornale la rabbia le cose che fanno bene le cose che fanno male, ma i tuoi baci mi portavano dove la vita è mia, e sai perché?, come non lo sai?, perché lì non decide il mondo lì decidiamo noi, lì non stiamo ad aspettare che si libera un posto lì il posto lo occupiamo noi, lì non siamo in balìa del mondo lì è il mondo che guarda altrove mentre noi viviamo, hai capito Raffaella?, io l’ho capito adesso che non c’è più niente da fare, adesso che non ho più niente da fare perché ho ammazzato mia madre e ho una colpa e pago stando qua dentro. Mio padre dice che quando uscirò troverò un’altra ragazza ma io ho capito anche questo che quando fai qualcosa e vedi che sei arrivato dove la vita è tua tu quel posto lo devi chiudere da tutte le parti come fanno con le opere d’arte che così non le rubano e non le graffiano e ci mettono anche la temperatura giusta perché stanno bene e non si rovinano, come fanno con i campi dove cresce il grano o la vite, si chiama la vite quella dove nasce l’uva?, e lì non ci deve mettere piede nessuno, mio padre mi aveva detto che dove l’uva fa il vino proprio buono ci sono dei cannoni che sparano verso il cielo tipo delle onde d’urto per fare allontanare le nuvole e i temporali che possono rovinarla, Raffaella i tuoi baci per me sono un posto così, che devi sparare coi cannoni per non fare avvicinare nessuno e devi mettere la temperatura guista perché l’amore sennò si affloscia o si crepa come le opere d’arte, è una questione di spazio e di tempo, io alla televisione sento sempre la parola Amore e Ti Amo e su e giù ma ho capito anche questo che dirlo non vuol dire niente che l’amore si costruisce e si spara coi cannoni se qualcosa si avvicina e se poi finisce per i cazzi suoi va bene ma se lo lasci perdere in un campo qualunque a bordo strada come ho fatto io quando ho fatto quello che ho fatto e sono finito qua dentro è perché sei uno stronzo. Mio padre dice che vuole provare a farti avere questa lettera anche se non sa nemmeno lui dove sei e dove abiti ma io gli ho detto che no la tengo io che se poi non mi rispondi sto male e allora preferisco tenerla io e se mai ti vedrò di nuovo te la darò io se ce l’ho dietro in quel momento sennò ti chiedo di aspettare e poi te la porto. Sono qua dentro perché sono un assassino e perché mi hanno detto che sono matto, cioè hanno detto un’altra parola veramente, ma vuol dire quello. Raffaella chissà dove sei e se ti sei laureata in Economia era Economia o era altro che studiavi?, e chissà se hai ancora le lentiggini, si possono non avere più le lentiggini dopo che le hai avute?, io sono un assassino e sono un matto e mi manca la vita e mi mancano i tuoi baci perché lì la vita è mia, lì la vita è amore e la vita vive poche volte nella vita ho capito anche questo e tutto il resto è prima e tutto il resto è dopo, e tutto dove non è amore sono effetti collaterali della vita, com’è che questo non lo abbiamo capito?

La tensione civile di queste poesie interroga tempo e paesaggio sedimentati a resto, mescola i luoghi e l’umano a formare un’unica voce, un frammento, un rumore che persiste anche quando essi si sono annientati l’uno nell’altro, l’uno dall’altro vengono disertati. Yari Bernasconi ci conduce in zone di confine geografiche, paesaggistiche, sentimentali dove i morti si affacciano nei vivi, i corpi si frantumano nella roccia, dimenticano la loro lingua nei boschi come il marchio di una dolorosa diversità, un’identità necessariamente solitaria che pure si mostra (o si maschera) perché l’altro finalmente la accolga. Ma ciò che si accoglie non è mai un intero: anche nel suo momento più bello, di luce e colori, è un’immagine rapida, un attraversamento, la sensazione di qualcosa – la storia, le storie, la natura, le macerie – che c’è stato e che inevitabilmente si volge all’ombra, fluisce quasi senza ragione, si dimentica in noi. (f.m.)

di Yari Bernasconi

Una poesia per la galleria ferroviaria del San Gottardo

(La roccia gli ha spaccato il petto, rotolando.

Né parole, né gesti: solo uno sbuffo secco,

terribile. Inutile l’affanno dei compagni,

accorsi con scarponi unti, le grida attenuate

dalla routine. La terra e le pietre, nel buio,

non hanno regole da rispettare. Nessun padrone.)

*

Qui sotto, tra le rocce, i sassi e questo fango rappreso,

l’oscurità sembra assorbire le nostre facce.

Per questo, forse, non guardiamo: gli occhi bassi,

ridicoli, paurosi delle ombre dei corpi. Eppure

il rumore è severo: lo sentiamo vibrare

con costanza.

*

Manca la luce e ne soffriamo. Non tanto sotto,

in questo esofago di terra, ma sopra, all’aria,

quando si esce dal buco e il grigiore del cielo

si accascia sul profilo delle montagne, il sole

si rabbuia nel ricordo ostentato di qualcosa di più,

qualcosa di diverso. Una speranza, sì: la speranza

rifiutata, respinta giorno dopo giorno.

*

Non è lontana, l’Italia, ma noi siamo bloccati

in questi gorghi di pietraie, incollati a questi attrezzi

logori e scuri, sporchi di detriti e di sangue, le mani

e le braccia incrostate da piccole ferite,

polvere ovunque. Siamo forse più svizzeri, adesso,

in questa nostra galleria.

*

All’interno il calore è quasi insopportabile,

però si avanza: il sudore diventa una seconda pelle,

viscida e scivolosa ma pur sempre tua. Fuori, invece,

Göschenen è fredda, è gelata, e ci respinge

come un germe pestifero.

*

(Vengono lenti. Sulla barella il morto si confonde

con i vuoti dello straccio, le pieghe improvvise.

Ci guardiamo distratti e ingenerosi,

sfiorati in superficie dalle cime indifferenti,

dalle gravi catene montagnose: quelle rocce impossibili

che forse già sappiamo e conosciamo.)

***

La maschera

Vorresti dirmi che hai toccato con mano, con violenza,

e che tra tutto quello che hai sofferto sei scomparsa

nei boschi di questo piccolo paese, franata

in un dirupo senza fondo.

Vorresti dirmelo ma non lo fai, non sei capace.

A scuola hai soltanto imparato a tacere:

diversa perché innocua, perché parli italiano,

perché vieni da un altrove vicino ma non troppo.

Derisa, hai sognato la sordità; picchiata,

hai sognato la trasparenza.

Ma poi il corpo s’irrobustisce e il tuo volto

diventa un filtro impenetrabile che spinge avanti,

verso luoghi insperati: la fredda cordialità di un lavoro,

poche sorprese e molte conoscenze. Decidi che così

può andare e disperdi le tracce. Non guardi più

negli occhi di tua madre o nelle mani di tuo padre.

Tuo figlio nasce e non ha dubbi. Non cresce in angoli

nascosti, non ha nulla da temere. Guarda indietro

e vede chiaro. Appoggia le sue mani sul tuo braccio,

ti riconosce, sa di essere a casa.

Mentre osservi

i contorni sfocati della stanza, in un momento

di pioggia e di buio, ti sembra quasi di essere felice.

Te ne convinci per lunghi minuti.

***

Trittico per un paesaggio

Questo paese di campane e di lago,

così sofferente al silenzio di chi vive,

così schiacciato da questo monte immobile.

Sembra di non averci mai vissuto,

ma di averlo attraversato distrattamente,

come si fa con la nebbia o la pioggia.

*

Siamo cambiati senza movimento: all’oscuro

delle unghie più nere, grati dei sentieri battuti,

le strade e i cortili puliti. Sangue? Macerie?

La guerra vera era noiosa: distante e prevedibile.

*

L’anziano che rallenta: la traiettoria di ottant’anni

di silenzio. Rade il muro di sasso con pazienza,

tende lo sguardo e poi fissa i ciottoli

sul bordo della strada. Il borgo è fermo.

La piazza una lama piatta che scintilla.

Il lago s’insacca tra alcuni rilievi. Sono morti

i vecchi platani, li hanno strappati anni fa.

Ora che c’è il sole si cercano altri spazi,

ombre nuove.

***

Residui

Il giardino è un perimetro di cenere e di sassi.

C’è del metallo accartocciato, fuligginoso;

un recipiente svuotato; di fianco un triciclo

incrostato di nero, con le ruote ritorte

sopra la macchia delle gomme fuse.

Nel mezzo una carcassa di bovino:

bruciate le ossa e la carne, il muso sfigurato

come un blocco di carbone. E poi polvere

attorno, terra scura. Legni arsi e locali

scoperti, senza muri e senza vita.

***

Tre mulini

Il primo è solido e ristrutturato:

un cartello ne indica l’epoca. Le famiglie

in vacanza si fermano a leggerne la descrizione;

i padri e le madri gesticolano dicendo

il movimento delle pale, dell’acqua,

gli ingranaggi di una farina bianca

che non hanno mai visto; i loro figli

guardano il muschio distillato sul legno

con pazienza, poi corrono a tuffarsi

dal pontile.

*

Il secondo l’ho visto

anni fa, appoggiato a un sentiero scosceso;

probabilmente immaginato da ragazzo,

in un bosco di luce e di colori

filtrati: la cascina diroccata e abitata

per poche ore nella polvere e nei sassi.

*

Il terzo, invece, del mulino ha ben poco:

somiglia a una bocchetta improvvisata

di metallo scadente, dove l’acqua

scorre per caso, muovendo lentamente

la struttura e i semplici, pochi ingranaggi;

le quattro pale sono lente e sfibrate,

il legno compensato è deformato dall’usura;

non ha mai visto il grano, non è servito

mai a nulla; l’ha fabbricato un uomo,

per sé: ci ha lavorato molti mesi, e da allora

ci viene ogni sera: lo guarda, segue l’acqua

che fluisce.

————-

Descrizione del mondo – oltre ad essere un sito che si guarda, si ascolta, e si legge – vuole essere un piccolo esperimento di lavoro e riflessione sulla portata, all’interno di differenti generi letterari, pratiche artistiche e di pensiero, del concetto di descrizione e del concetto di mondo. Questo esperimento è un progetto collettivo e aperto. Descrizione del mondo ha assunto inizialmente la forma di un’installazione pensata da alcuni scrittori e artisti per altri scrittori ed artisti, ed è un sito che costituisce un archivio dei materiali in mostra (Contribuiti in mostra) e di contributi destinati alla rete (Contributi al sito), oltreché di materiali che documentano il progetto nelle sue differenti fasi e nei suoi differenti aspetti anche teorici (repertori).

di Angela Galloro

di Angela Galloro

Di altre Spoon River non resta molto in questi anni. Sembra che la poesia americana sia stata rastrellata via dalla Beat Generation o al limite dopo Ezra Pound e Thomas S. Eliot, quantomeno in Italia, dove – dopo l’interesse della Pivano – di poesia americana contemporanea se n’è parlato solo fino agli anni 00 con la raccolta di L. Ballerini, P. Vangelisti (Mondadori) o con West of your cities di Minimum Fax, curata dal più grande poeta americano dei nostri tempi, Mark Strand, scomparso da pochi mesi e sotto la come sempre straordinaria traduzione di Damiano Abeni.

fotografie di Danilo De Marco

In principio era la parola

I

Credo che la parola sia perduta,

tanta fatica costa pronunciarla.

Credo che noi siamo perduti

senza la sua stella.

di Filippo Belacchi

La trovano così, seduta e stregata, mentre ascolta un pezzo di Debussy. Il cadavere del marito ancora caldo è steso a due metri da lei, sulla moquette appena lavata. È il mese di aprile e fuori soffia un vento caldo.

Questa signora dai bizzarri vestiti anni 30, nonostante siamo negli anni 50, è la scatola nera dell’omicidio di Elm st. Sa come sono andate le cose. Ora si trova in uno stato d’inquietudine tale che è dovuta uscire di casa. Ha guidato per circa un’ora e poi, intontita dal quel vento caldo e impetuoso, è entrata in un locale fuori città.

Per distendere i nervi ha già bevuto tre whisky allungati con l’acqua e fuma una sigaretta dopo l’altra. In questo istante sta meditando se restare sveglia fino al mattino per vedere cosa i giornali scriveranno sulla donna stregata che ha ucciso suo marito mentre ascoltava Debussy.

Eccolo, il marito, la vittima, appassionato di giardinaggio, direttore della camera di commercio di Dultuh, Stati Uniti, poco lontano dal confine col Canada. Bob Dylan, anche lui originario di Duluth, è questo signore che ha in mente quando in Tombstone Blues canta: Jack the ripper who sits at the head of the chamber of commerce.

Uomo spietato. Rispettato, ma in realtà temuto dalla comunità per il suo potere politico utilizzato come un fucile a pompa. È capace di fare la fortuna e la sfortuna di molti cittadini.

Questa foto l’ha scattata la moglie, sua futura assassina, durante una pausa dei lavori al giardino.

Come si può vedere dall’inquadratura, non la moglie, ma sicuramente qualcosa dentro lei, ha già deciso che è un uomo morto. Non ha più il viso, oscurato dal calore omicida del sole.

Unica foto disponibile del giardino. È la notte di Halloween del 1946 e si può già intuire come crescerà rigoglioso. Dieci anni dopo sarà un tripudio intricato di forme e colori. Anche i segreti che Jack the ripper sotterra qua e là: ai piedi del melo, dietro i gelsomini, accanto alla siepe verde nera, crescono e si diramano furiosi. Nascosti là sotto ci sono foto e filmini tremendi, un infernale archivio sotterraneo su uomini e donne di Duluth.

Una delle pochissime foto pubblicabili tratte dagli archivi di Jack the ripper. Per il resto, foto e filmini, formano un incendio indomabile di violenze e sevizie che mette a dura prova la capacità di perdono degli dèi.

Una delle pochissime foto pubblicabili tratte dagli archivi di Jack the ripper. Per il resto, foto e filmini, formano un incendio indomabile di violenze e sevizie che mette a dura prova la capacità di perdono degli dèi.

Ma come riesce a reclutare modelle e modelli? Manda sul lastrico, legalmente, attività commerciali, specie quelle gestite da donne sole, negando loro permessi, inviando ispezioni e così via. Poi promette, mentendo, di fare riaprire i negozi in cambio di sessioni fotografiche.

È a lui che dobbiamo l’invenzione della parola snuff, che significa: “spegnere lentamente”; Jack the ripper spegne lentamente la vita delle persone. Abbassa le luci nelle loro esistenze, finché il buio è talmente fitto che è impossibile uscirne.

L’archivio di immagini e filmini di Jack the ripper è stato dissotterrato, esaminato e poi distrutto, anche se non del tutto; qualche esemplare dei suoi assalti impressi in super-8 è stato trafugato ed è poi scivolato di mano in mano: qualche collezionista disposto a sborsare molti soldi per certe bobine lo si trova molto più facilmente di quanto si possa pensare. Per trent’anni una minima parte dell’archivio di Jack è rotolato, rimbalzato dal Nord degli Stati Uniti fino a scendere verso la East Coast, New York City, e poi giù, verso l’altra costa, la California, Los Angeles, San Francisco e Napa Valley.

Proiezioni organizzate in case di ricchi collezionisti per un pubblico sbigottito di amici. Qualcuno, chissà se in California o nello stato di New York, deve essere rimasto colpito dall’occhio di quell’uomo dietro la cinepresa. Più che colpito ispirato. Nel 1996 infatti uscirà una campagna pubblicitaria che sarà poi bandita, vista la smisurata violenza sessuale in potenza che ogni spot trasuda.

Ogni filmato ricorda il prologo delle interviste che Jack faceva alle sue vittime. Ho detto ricorda, ma di fatto è un puro e semplice calco delle sue interviste: una copia abbellita e levigata quanto basta per la tele. E quindi il capo della camera di commercio, in una cittadina al confine col Canada, e il suo materiale nascosto sotto la terra umida e viola, hanno contribuito a modellare parte di quella che chiamiamo cultura popolare.

La notte dell’omicidio l’avevamo vista dentro un locale fumare e bere inquieta: eccola di nuovo, nel periodo più felice della sua vita: la fine degli anni 30. Lei e suo marito possiedono una gioielleria che sta facendo ottimi affari. L’anno prossimo metteranno al mondo una figlia che chiameranno Paula. Questa è una delle ultime foto che ce la mostrano radiosa.

La notte dell’omicidio l’avevamo vista dentro un locale fumare e bere inquieta: eccola di nuovo, nel periodo più felice della sua vita: la fine degli anni 30. Lei e suo marito possiedono una gioielleria che sta facendo ottimi affari. L’anno prossimo metteranno al mondo una figlia che chiameranno Paula. Questa è una delle ultime foto che ce la mostrano radiosa.

Negli anni quaranta perderà suo marito in guerra (duello aereo) e verrà azzannata da Jack the ripper. Prima lei e poi sua figlia Paula, ormai quindicenne.

Paula, dopo le sevizie, comincia a sprofondare dentro di sé, lontano dalla realtà, dove non ci sono più parole ma solo silenzio. Viene ricoverata nella casa di cura, l’unica, semi deserta, che si trova alla periferia di Duluth.

Ridotta sul lastrico, legami affettivi tranciati con rara violenza, non si dà pace. E chi non si dà pace prima o poi entra in guerra. Eppure, la cosa più interessante che riguarda questa donna è un’altra. Il denaro che le ha consentito di aprire la sua attività lo ha guadagnato da ragazza, facendo la rabdomante: questo il suo dono, che poi pare abbia perso. Sapeva, voglio dire: sentiva, non si sa come, la presenza di sorgenti d’acqua sotterranee. Una persona con queste facoltà è preziosa, molto contesa dagli agricoltori della zona.

La futura assassina, moglie del Jack the ripper, ha l’hobby della fotografia. Gira per casa, nel giardino, dove si nascondono i segreti del marito, e scatta.

Non sa, ma sa. E e lo s’intuisce dai colori e l’inquadratura: l’ombra che domina la sua mente s’insinua in ogni fotografia. È come se delegasse le verità all’ombra del suo occhio. Scorrendo i suoi album si vede che ha capito, che sa, ma non riesce a pensarlo. A pensare cosa? Che suo marito andrebbe eliminato.

La mamma di Paula, rimasta sola, comincia a girare, a vagare per le strade di Duluth. Siamo nel mese di marzo, tra un anno avverrà l’omicidio. Non sa cosa fare ma soprattutto non sa dove andare. Sembra una tronco scavato da dentro che non può fare altro che rotolare. È a meno di un passo dal diventare una vagabonda senza più niente. Se ne sta chiusa in casa a meditare, cerca di riflettere. Ma altre cose, come la sua condizione, la condizione di sua figlia, sono impensabili. Spesso va in campagna, per nascondersi e per vedere se quel suo dono, qualche rimasuglio di quella curiosa sensibilità per l’acqua, per le sorgenti sotterranee, le è rimasta.

Niente, prova ma non sente nulla. Quella forza che la trascinava verso un punto dove sotto i suoi piedi un flusso sgorgava è scomparsa. Passa l’estate. Ma a Duluth, su al nord, già a metà settembre comincia a fare freddo e la signora teme l’inverno come una bestia ferita. Non ha soldi per scaldare la casa e il dolore che prova le impedisce di pensare e rimettersi in piedi. Per non stare a casa, imbottita di vestiti, col freddo che le gela i ricordi e la trascina verso la morte, esce, vaga, cerca di muoversi, finché un giorno si trova di fronte alla biblioteca della città. Entrare non costa nulla, dentro è riscaldato e ci si può nascondere. Comincia ad andarci ogni giorno: dalla mattina, fino all’ora di chiusura.

E come si può passare il tempo in una biblioteca? All’inizio si gira, si leggono i giornali, le riviste, ma prima o poi un libro lo si apre, lo si sfoglia, lo si scorre e magari, beh, magari lo si finisce anche per leggere. Comincia con Walden di Henry David Thoreau.

Dopo Thoreau continua con Melville e Hawthorne; legge Dreiser e Fitzgerald. Ma il suo cervello intanto registra, scopre, esplora, sa già dove vuole arrivare ma deve scoprire il modo per arrivarci.

Legge anche Frankenstein. E poi, poi arriva ad Edgar Allan Poe.

Il mattino che chiede in prestito le opere di Poe, non saprebbe nemmeno lei spiegarne il motivo – ’impiegato al banco è un nuovo arrivato, mai visto prima – decide di registrare i volumi sotto falso nome. Quando le viene chiesto nome e cognome, come se parlasse qualcun altra al suo posto, si sente dire: Helèna Thulls. Ma perché lo ha fatto?

Helèna Thulls decide di leggere le opere di Poe senza mai togliersi i guanti. Non saprebbe spiegare il perché ma sa che non deve sfilarseli.

Entra tra le pagine, come trascinata via, verso l’abisso che porta al centro della terra; il primo racconto a impressionarla, tanto che più volte è costretta a interrompere la lettura, è I delitti della Rue Morgue: madre e figlia uccise senza pietà da quello che si rivela essere un orangutan. “È quello che è successo… Quello che… Io… la mia bambina… una forza… quel mostro… quel mostro ci ha spazzate via!” La si sente bisbigliare nella sala lettura. Comincia a singhiozzare. Le sue lacrime producono una eco curiosa, è come se fosse una presenza invisibile a piangere, un fantasma fermo a mezz’aria. Ora la testa le si svuota, purificata dal pianto. Dentro non le rimane che una cosa, un pensiero, un desiderio anzi, che a poco a poco comincia a prendere corpo, ad avanzare dall’oscurità e salire su, con grande lentezza, verso la luce.

Si asciuga gli occhi e comincia a leggere il resoconto di Gordon Pym da Nantucket.

Le avventure di Gordon Pym, quella strana novella di morte e deriva le consente di penetrare e sentire fino in fondo la propria solitudine. Un ragazzo s’imbarca su una nave e giorno dopo giorno perde tutto, finché non rimane solo, ed entra nella parte bianca dell’inferno, Antartide: dove finisce il mondo e inizia qualcosa di potente e misterioso capace di annientare lo sguardo. Fino alla fine del mondo – si ripete mentre legge – io là devo andare, anzi già ci sono, devo spingermi ancora oltre.

E quando spazi e significati sono svaniti, capisce che non le resta nulla da perdere. I suoi pensieri, sente, hanno la consistenza di sogni fitti e opachi, dove puoi sentire solo il cuore, la musica del suo cuore disperato, ma ancora vivo.

Adesso le rimane così facile vedere dentro, così facile pensare l’impensabile. Le manca solo l’ultimo passo, sente. Solo un altro passo e posso cadere dentro, fino in fondo al mondo.

Le parole di Edgar Allan Poe hanno inghiottito Hèlena Thulls, quando un lampo, che con sé porta una visione, la colpisce: Le vicende relative al caso del Signor Valdemar. Il racconto narra un esperimento di mesmerizzazione che lascia il signor Valdemar in uno stato crepuscolare. Per sette mesi, grazie alla mesmerizzazione, il signor Valdemar rimane tra la vita e la morte.

E tra la vita e la morte, o tra il giorno e la notte, in questa zona di penombra, Valdemar compie azioni, parla: dice parole corrose dal buio e dalla morte, che però raggiungono il mondo dei vivi. Viene indotto, se non addirittura comandato, a restare in vita.

Hèlena Thulls esce dalla biblioteca ma il luogo dal quale vorrebbe uscire è il mondo di Edgar Allan Poe che le suggerisce ipotesi, possibilità, piani e progetti che le provocano una eccitazione emotiva insostenibile.

Il mattino dopo, in biblioteca, cerca sul dizionario la parola “mesmerizzare” e scopre che deriva dal nome di un medico tedesco: Anton Mesmer, morto nel 1815. Figura controversa, da molti ritenuto un ciarlatano. Tuttavia è a lui che si deve se non l’invenzione, almeno la popolarizzazione dell’ipnosi. L’ipnosi.

Consulta l’enciclopedia Britannica: tedesco, nato, come anche lei, nei pressi di un lago; scorre alcune righe e legge che Mesmer, da giovane, oltre ad avere una dote naturale per la musica un rabdomante.Sente un tonfo al centro dello stomaco, chiude il libro ed esce dalla biblioteca.

Poi, come afferrata per le spalle da un fantasma, si ferma sull’ingresso, torna indietro e chiede all’impiegato se hanno le opere di Franz Anton Mesmer. Le viene risposto che “Sì, abbiamo un solo libro di questo autore: Il magnetismo animale”. Confusa e spaventata fugge dalla biblioteca per rimetterci piede solo tre giorni dopo.

Particolare: quando si allontana di fretta le viene istintivo controllare se ha indosso i guanti. Sì, li ha indosso, mai sfilati un istante.

La signora ha ormai avviato il suo processo di metamorfosi, è diventata Hèlena Thulls, la donna dai guanti bianchi. Legge Il magnetismo animale. Non ci ricava niente di pratico circa l’ipnosi, ma la sensazione che prova è quella di leggere un libro… come se quel tedesco fosse uno dei profeti della Bibbia. Entra in una dimensione. Si tratta del primo vero ponte fatto di parole, di piccoli cristalli oscuri che conducono alla terra promessa.

Legge e rilegge Il magnetismo animale. Poi prende un grosso romanzo uscito tre anni prima, Le avventure di Augie March. Ma non si sogna neppure di leggerlo, lo tiene semplicemente come paravento, mentre osserva con tutta se stessa la gente seduta in biblioteca. Scruta con ingordigia e lucidità impressionanti. Cerca nei movimenti abitudinari delle crepe dentro le quali potrebbe inserirsi e raggiungere il retro della mente di alcune persone.

Ha capito una cosa, e l’ha capita con tutta se stessa, la sua anima ne è intrisa: ipnotizzare una persona vuol dire diventarne lo specchio, esserne una replica di sogno che può condurre il sognatore lontano, dentro sé.

Mettersi di fronte a un uomo, o a una donna, e ricalcarne le movenze senza che se ne accorga. È così che ci si trasforma in specchio! Poi lo guidi. Ti allinei alle sue movenze e cominci a modificarle giusto un istante prima, in modo che l’ipnotizzato venga guidato da una figura che sembra essere solo un suo riflesso.

Ricalco e guida, ricalco e guida.

Un mattino gelido mattino d’inverno. La signora se ne sta sulla gradinata di fronte alla biblioteca. Hèlena si sfila i guanti, li mette dentro la borsetta e si avvicina a un giovane che sta fumando con lo sguardo distratto. Per ripararsi dal vento tiene il collo incassato allo stesso modo del ragazzo. Entrambi, nel medesimo istante, sembrano venire percorsi da un brivido di freddo. Lei poi gli chiede d’accendere e mentre lo fissa negli occhi aspira avida, quasi toccando l’interno delle guance, com’è solito fare lui.

Un mattino gelido mattino d’inverno. La signora se ne sta sulla gradinata di fronte alla biblioteca. Hèlena si sfila i guanti, li mette dentro la borsetta e si avvicina a un giovane che sta fumando con lo sguardo distratto. Per ripararsi dal vento tiene il collo incassato allo stesso modo del ragazzo. Entrambi, nel medesimo istante, sembrano venire percorsi da un brivido di freddo. Lei poi gli chiede d’accendere e mentre lo fissa negli occhi aspira avida, quasi toccando l’interno delle guance, com’è solito fare lui.

Il ragazzo tra la boccata e il “grazie” avverte, lontano, un rallentamento, uno slittare onirico della realtà che però non saprebbe dire. Qualcosa di remoto che tuttavia avviene da qualche parte dentro lui. Un sobbalzo impercettibile e morbido che non sa spiegare. Sarà forse il volto sconosciuto ma famigliare della donna, le sue movenze misteriose e materne.

Lei mette le braccia conserte e aspira di nuovo, un istante prima che lo faccia lui. È come uno specchio, eppure la replica non sta nelle movenze ma nel ritmo, nell’aria fatata che quei movimenti lasciano calare tra i due.

Quando il ragazzo incassa di nuovo la testa lo fa anche lei e bisbiglia un commento sul freddo e poi allunga il collo, senza togliere mai lo sguardo, delicato ma fisso, dagli occhi di lui: “Oggi ˗ dice ˗ questo vento è bello e caldo, bello e caldo come in un sogno.” Lui fa un cenno spiritato di assenso. Lei con aria lenta e distratta si sfila l’anello dall’anulare e, immediatamente dopo, lui si slaccia il bottone della camicia.

“Arrivederci.” dice la signora, e si allontana. Dopo un centinaio di metri, discreta, si volta in direzione del ragazzo: si è tolto la giacca, la tiene sull’avambraccio, mentre continua fumare.

Siamo a fine febbraio, la signora dai guanti bianchi se ne sta seduta dentro la sua auto scassata di fronte a un locale notturno. Guarda gli avventori entrare, uscire. Alcuni tra loro barcollano, altri trascinano i piedi a capo chino, come condannati a morte. Ne deve trovare uno che abbia un protuberanza visibile sulla schiena o all’altezza del petto; prima o poi arriverà. E infatti eccolo, quel signore là, con un abito grigio e gualcito. È alto e assieme tarchiato, ha il collo largo come un tronco d’albero. Primitivo nei tratti, nelle movenze, l’andatura è distratta e rabbiosa. Un depresso. Lo guarda entrare, aspetta cinque minuti e anche lei fa il suo ingresso nel locale.

Lo vede subito, di spalle, con i gomiti appoggiati sul bancone, la giacca si solleva e lascia intravedere quel fallo cromato infilato tra schiena e pantaloni. Gli siede al suo fianco, a meno di un metro, e aspetta che lui le rivolga la parola. Non le parla ma le ordina invece un whisky. La signora dai guanti bianchi le rivolge un sorriso turbato e lo fissa negli occhi con uno sguardo cedevole, da preda. È così che aggancia il predatore, che subito si ritrova perso in quello sguardo, come il cacciatore che, richiamato da un suono, imbocca un sentiero che lo porta in una zona del bosco fino ad allora sconosciuta.

Si sente in pericolo, vale a dire che si sente come si è sempre nascostamente sentito: debole e indifeso. Questa è la sola ragione per cui porta una pistola: perché è un bambino impaurito di 50 anni. Sente che lei può scacciare i fantasmi che lo tormentano fin dall’infanzia.

In meno di un istante il cacciatore si accorge di essersi smarrito. L’attempata cerbiatta gli fa strada nel mondo delle sue paure, dove la sua forza, l’arma che tiene infilata nella schiena, non serve a niente. Il desiderio di protezione che cova da un vita e che ha sempre scambiato per rabbia, implode: si affida a lei. Sarebbe disposto a pagarla per liberarsi delle sue paure nei confronti dell’altro, degli altri. Ma lei non vuole essere pagata, vuole solo la sua arma.

Quella verrà usata per proteggerlo, basta solo che lui gliela dia e potrà dormire tranquillo. È come un sogno. Escono dal locale, lui entra nell’auto di lei. È quasi commosso, dal volto primitivo emerge la faccia di un bambino di 10 anni che consegna quella cosa a sua madre.

Tornata a casa, resta al buio tutta la notte, seduta sulla poltrona di fianco alla finestra che dà sulla strada. La luce della luna piena le dà da pensare, come anche quell’oggetto luminoso appoggiato sul grembo. Più volte è tentata di alzarsi e buttarlo in fondo al fiume e dimenticare tutto.

A tratti si distrae, dimentica la feroce bestiola d’acciaio che sembra assopita. Si tratta di una Smith & Wesson mod.36; conosciuta anche come “Lady Smith”. A guardarla però non le verrebbe mai in mente di chiamarla Lady Smith; ai suoi occhi somiglia ad un sinistro incrocio tra un piranha e un minuscolo cane che ringhia nel sonno. La lascia dormire, nonostante senta quella strana gravità pesarle sulle cosce che sembra mormorarle: “Quando sei pronta, allora scatenami”.

Guarda la luce della luna che inonda la stanza; dimentica l’adesso e ricorda il passato.

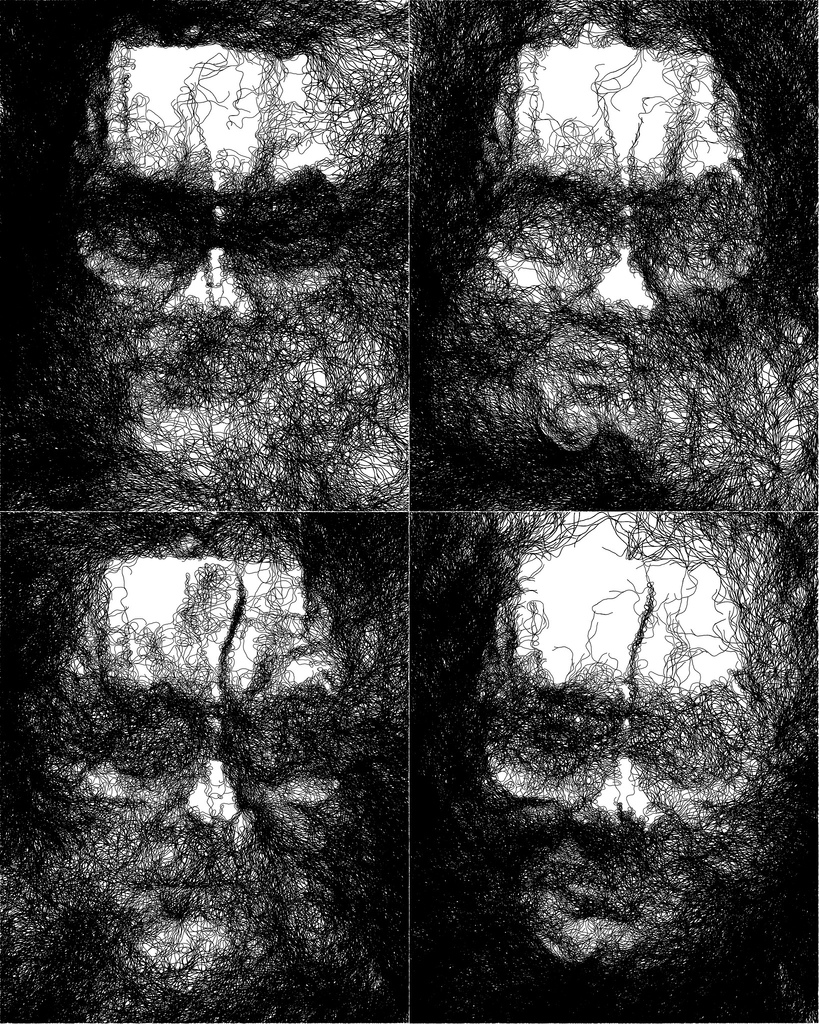

Ieri mattina nella mia buca delle lettere c’era una busta arrivata dagli Stati Uniti, Minneapolis. La busta conteneva: una lettera scritta a macchina firmata a mano e questa foto. (Sono stato io a coprire le sagome, per pudore. Intendo però precisare che a me la foto è arrivata, per così dire, “in chiaro”).

Non so proprio come la persona abbia potuto rintracciare me e il mio indirizzo di casa, ma questo è un fatto d’interesse secondario. Ciò che invece mi piacerebbe capire è un’ altra cosa: lo scorso 12 novembre ho cominciato a scrivere questa storia di fantasia dopo aver visto la foto di una donna dallo sguardo fatato che seduta in salotto ascolta un disco. Giorno dopo giorno ho continuato la storia: ho parlato delle vicende della signora dai guanti bianchi e dell’omicidio del capo della camera di commercio.

Giorno dopo giorno ho ricostruito la storia utilizzando la mia fantasia e alcuni vecchi fatti di cronaca. Per una qualche strana piroetta del caso, un anziano signore che vive dall’altra parte dell’oceano, dopo aver letto questa storia sul mio blog ha pensato d’integrarla con una generosa manciata di verità. Pare che quello che Dylan chiamò Jack the ripper sia veramente esistito e questa foto ne svelerebbe il volto.

L’uomo che mi ha spedito la lettera ha un cognome italiano. E la lettera è scritta in un inglese bizzarro, pieno di errori e inframmezzato da vecchie parole della nostra lingua. Cito dalla lettera: “Dal momento che non hai un ritratto del volto di Jack ho pensato di aiutarti. La persona di cui parli è il ragazzo più giovane che compare nella foto.”

La persona potrebbe quindi essere il ragazzo a destra con il volto che si vede solo per metà. La lettera non dà indicazioni, dice solo che è la persona più giovane che appare nella foto. Osservandola con attenzione si può notare che ci sono altri volti nascosti e quindi qualcuno più giovane dell’unico ragazzo ben visibile potrebbe nascondersi nelle figure che s’intravedono nell’oscurità.

La lettera poi racconta la storia di questa foto, cito ancora: “Sette agosto 1930, contea di Marion, stato dell’Indiana, 640 miglia a sud-est di Duluth. I nomi dei due cadaveri sono: Thomas Shipp e Abraham Smith colpevoli di avere rapinato e ucciso un operaio di razza bianca: Claude Deeter. In realtà le persone erano tre, c’era anche un ragazzo di 16 anni, James Cameron. Il solo riuscito a sfuggire al linciaggio. Ha però portato sul collo la cicatrice del cappio finché è vissuto.

Il pomeriggio del 7 agosto, quando si è sparsa la notizia che i tre presunti assassini erano rinchiusi nella prigione della contea, una folla di cittadini, 2500 persone, ma altre fonti sostengono addirittura 5000, hanno fatto irruzione negli uffici dello sceriffo per poter disporre dei corpi. Una volta prelevati sono stati portati nella campagna alla periferia di Marion e impiccati. Smith, durante l’impiccagione, ha tentato di liberarsi dal cappio con le mani; uno del gruppo, molto probabilmente la persona di cui stai raccontando la storia, gli ha spezzato le braccia con un bastone per evitare che tentasse ancora di sottrarsi a ciò che la folla aveva deciso.

Jack the ripper, dieci anni dopo questo fatto, si trasferisce a Duluth per aprire un allevamento di visoni. Da quelle parti, all’epoca, il commercio di pellicce è molto fiorente. Altri dicono che abbia lasciato Marion per sfuggire a una storia di sevizie a danni di ragazze nere e bianche. Una di queste ragazze pare non abbia retto l’urto delle violenze di Jack e sia morta per un’emorragia. Il padre di Jack, politico locale e potente membro del KKK, sembra sia riuscito a insabbiare tutto. Jack è costretto a fuggire a nord. Si ferma a Duluth, apre l’allevamento di visoni che però fallisce molto presto. Riesce allora a farsi assumere dalla camera di commercio e in capo a cinque anni si insedia al vertice e dà inizio allo scempio.

“Ho visto che hai detto di Tombstone Blues: Jack the ripper who sits at the head of the chambre of commerce. Queste parole scritte da Dylan non sono scritte a caso. Suo padre, Abraham Zimmerman, proprietario di un negozio di elettrodomestici, dovette trasferirsi nella vicina Hibbings per sfuggire dalla grinfie del capo della camera di commercio ed evitare la bancarotta. Il motivo ufficiale del trasferimento però fu la poliomielite che lo colpì all’improvviso e in tarda età.”

Ieri pomeriggio seguendo le tracce della foto sono venuto a sapere che il poeta americano Meeropol, in seguito al linciaggio dei tre di Marion, ha composto una poesia, Strange Fruit. Billie Holiday ha poi fatto il resto.

Hèlena Thulles cammina per molte notti nei pressi della casa di Jack the ripper. La osserva, ricorda, a volte la rabbia è tale che è costretta a fuggire via per non entrare in casa e ucciderli tutti e due.

Ma sua moglie non ha colpa, se non quella di resistere alla verità; sa che ogni giorno prepara da mangiare per un orco, lo sfama, gli mantiene il cervello lucido, che lui usa come un’arma per ferire, ricattare e uccidere. Gli lava camicie e pantaloni e fa finta di niente, non nota le macchie di sperma e di sangue; la sua lavatrice toglie ogni macchia che lei vede. Che lei vede ma non vede. Come tutto del resto, nella sua vita: vede ma non vede.

Passa molto tempo nei pressi della casa, a guardare le luci alle finestre, i movimenti di lui e lei. In silenzio osserva, immagina, studia e spesso si accorge eccitata mentre fantastica di ucciderlo con le proprie mani: bucargli il collo con le dita e cercargli il cuore, strapparglielo dal torace e schiacciarlo sotto i piedi come si farebbe con un insetto enorme e schifoso.

Un mattino di sole, la moglie di Jack esce a fare compere ed Hèlena Thulles s’intrufola dentro casa dalla porta del retro. Gira per le stanze e rimane esterrefatta dalla pulizia. Chi pulisce là dentro pare sia un’anima condannata all’inferno, costretta per l’eternità in ginocchio a lavare le colpe e i crimini di cui si è resa complice. La casa è strigliata, il manto della casa è talmente teso e tirato che le si possono vedere le ossa. Tutto è in ordine. È pieno di fiori, cornici che tuttavia sono appoggiate su quella che somiglia a una lapide tombale. La moquette bianca sembra marmo di cimitero, anche gli sportelli della cucina, i mobili, sembrano marmo di cimitero. Da nessuna parte ci sono tracce di intimità, di colloqui, di vita, di amore. Una tomba adornata. E la verità è il cadavere. Viene colpita da questo pensiero con una forza tale che le fa cedere le gambe. Occorre che la verità resusciti, che memorie dall’oltretomba accorrano alla mente di quella signora dal vitino di vespa.

Prima di uscire guarda le foto appese al muro. Non c’è dubbio: sono opera della moglie. Mormorano di cose lugubri e nere. Vorrebbe scrutarle sotto una lente d’ingrandimento, come se fossero una miniatura medievale. L’occhio che le ha scattate appartiene a una persona pronta a prendere in mano la verità e tirare il grilletto, resuscitare il passato e spararlo sul corpo del marito.

Hèlena Thulles, durante le lunghe giornate passate in biblioteca a ripararsi dal freddo si è addentrata dentro una foresta di storie, di azioni, di favole, di fatti verosimili e impressionanti; di resoconti e gesti disperati o geniali, finché ha deciso di percorrere un sentiero fino in fondo, quello battuto tempo prima da Mesmer.

Prima d’incamminarsi verso l’ipnosi però, i sentieri percorsi per metà o appena adocchiati, sono stati innumerevoli: ha potuto vedere cosa sia in grado d’immaginare l’uomo e cosa sia capace di escogitare.

C’è, tra le altre, una mossa del pensiero letta in un libro che non riesce a togliersi dalla mente. Si tratta di un frammento del poema di Omero, il più eccitante: Odisseo e il cavallo di Troia. I greci avevano le armi ma non bastavano a espugnare Troia. Anche lei ha le armi: una pistola e l’ipnosi, ma le manca un dono, un dono avvelenato. Il tremendo cavallo di Troia lasciato alle mura della città. Giorno dopo giorno la signora dai guanti bianchi gira per casa e riflette, mentre venditori a porta a porta suonano il suo e gli altri campanelli per vendere bibbie, polizze, spazzole e prodotti per la casa; lei non risponde neppure. Gira di stanza in stanza, pensa al poema di Omero, oppure li guarda dalla finestra, dietro la tenda avvicinarsi alla porta.

Un giorno però arriva un giovanotto che pare porti con sé un fucile. Lo osserva camminare verso l’ingresso, esageratamente sicuro di sé. Si ferma un istante davanti la porta, si schiarisce al voce e poi suona.

Lei apre la porta e lo fissa diritto negli occhi, gli chiede di accomodarsi e al solito, l’aria, la realtà, rallentano. Il giovane comincia ad elencare le novità dell’Hoover 1124 di un riposante azzurro bianco. Ma mentre illustra e spiega, incespica e si confonde.

Jason, il venditore, ha cominciato a fare questo lavoro per addomesticare la balbuzie. Ma quella casa, e quella donna dal volto gentile, lo fanno vergognare, non riesce a capire cosa gli sia preso. Racconta della schiuma appositamente pensata per le moquette; vorrebbe darne una dimostrazione ma a casa della signora dai guanti bianchi non c’è moquette. Gli tremano le mani, suda, ha le orecchie rosse e sente dopo molto tempo le parole nella gola trasformarsi in bolle, urtarsi tra loro ed esplodere in tanti pezzi mentre sono sul punto di uscire.

La signora gli porta un bicchier d’acqua e gli dice: “Deve essere molto stanco, si accomodi pure sul divano, si riposi un po’ – e poi aggiunge – : Ma prima, per farti perdonare quella tua cosa vergognosa, prendi un aspirapolvere nel baule della tua auto e lascialo a fianco dell’ingresso, qui fuori. Io dimenticherò che non sei guarito e tu dimenticherai di avermi lasciato il tuo attrezzo… Si accomodi, la prego!”

Cinguetta ancora una volta.

“Certo, certamente signora, risponde Jason”. Esce di casa, apre il baule, prende l’aspirapolvere e poi si siede sul divano. Restano a parlare, non si ricorda di cosa, la sua balbuzie è scomparsa e quella signora è la soluzione, sente che è la messaggera di un mondo in cui quella pietosa goffaggine non esiste. Darebbe qualsiasi cosa a quella presenza celestiale.

Quando Jason, passo inquieto, sale in auto per andarsene, la signora dai guanti bianchi guarda il suo cavallo di Troia.

Trascorre una settimana senza mettere il naso fuori casa, a pensare. Pensa così intensamente che il pensiero comincia a prendere i connotati di meditazione. Cammina tra aspirapolvere e Lady Smith, la bestiola cromata. In mente ha l’incontro che presto avverrà tra lei e la moglie di Jack the ripper.

Spesso si ferma in mezzo al soggiorno e chiude gli occhi: con la mente rivede le foto appese al muro e la casa di Jack e sua moglie, ci sono informazioni, tracce che sente debbano essere capite e sentite con una parte di sé che va oltre l’ipnosi, che abita lontana ma esiste, proprio da qualche parte della sua mente. Rivede le foto appese al muro, proiezioni di una mente raminga, o più probabilmente amuleti per tenere lontani gli spiriti cattivi. Per il resto, la casa è igiene pura. C’è però un crepaccio tra la pulizia della casa e lo sporco delle foto. E non capisce se quelle cose appese al muro siano un tentativo grottesco di complicità con la parte oscura di suo marito, o se invece si tratta di semplice raccapriccio, pagine di un taccuino dove la donna annota l’incubo che è la sua vita.

Quale delle due?

Si sveglia che non sono ancora le quattro. Ha da rammendare, spazzolare e cucire. Apre la finestra del soggiorno e guarda il buio color mirtillo, denso come sciroppo. I profumi degli alberi. Gli aceri e la cassia le fanno dilatare le narici e inspirare a fondo. Le foglie scintillano nel buio producendo rumore di vetro e sabbia. Pensa a un verso di una poesia letta in biblioteca: Aprile è il più crudele dei mesi. È vero, quel tale ha ragione, anche se non saprebbe dire perché. Forse per la bellezza struggente della primavera che sboccia e già sfugge.