(Estratto di un articolo che apparirà completo su Testo a Fronte giugno 2019).

di Antonio Perrone

1. Storia traduttologica ed editoriale

1.1 Introduzione

Il poemetto di Pagliarani ha una storia traduttiva abbastanza cospicua: in circa un cinquantennio a partire dalla sua prima apparizione completa nel 1960, è stato tradotto in alcune delle principali lingue europee, come il castigliano , il tedesco e l’inglese . In quest’ultima si presenta in due edizioni ad opera di due diversi autori. La concentrazione di quattro traduzioni nell’arco di una sola decade testimonia l’interesse internazionale che l’autore ha riscontrato negli ultimi anni, in quanto uno dei principali esponenti di quella cultura “europea” (legata ai fenomeni di modernismo e metalinguaggio) che la poesia italiana, in netto ritardo sulla prosa, ha saputo produrre solo nell’ultimo scorcio di secolo .

Tale importanza è sostenuta oggi dall’attenzione che il Premio Pagliarani, a partire dal 2016, ha riservato alle traduzioni del poeta, aprendo una sezione apposita del bando alle traduzioni in lingua araba, francese, inglese, persiana, spagnola, tedesca, polacca e russa; apertura che, nel nostro caso, sottolinea la rilevanza dell’attività traduttiva come uno degli strumenti principali di conservazione non passiva del materiale letterario.

In questo contributo ci si propone di analizzare le due edizioni in lingua inglese, concentrandoci in particolare sugli strumenti principali di una traduzione poetica.

[…]

1.2.1 Storia traduttologica e prime considerazioni sui testi

Le traduzioni in inglese del poemetto appaiono rispettivamente nel 2006, a cura di Luca Paci in collaborazione con Huw Thomas, per l’editore inglese Transference e nel 2009, a cura di Patrick Allen Rumble, per i tipi di Angicourt, New York. Nell’introduzione a quest’ultima versione, sono indicate le ragioni (e i tempi) della operazione traduttiva:

The idea of translating Elio Pagliarani’s The Girl Carla dates from the fall of 1987 in a classroom in the Italian Department at the University of Toronto where Elio Pagliarani had been invited to read his poems […]. He started [to read] in a slow and quiet way when suddenly (I mean, really suddenly) something in him shifted, his body pushed forward and verses came out of his mouth in a machine-gun rhythm, the poet trying to keep up with words that seemed to force themselves out of his body violently, almost as if of their own accord until after several minutes, and again suddenly, the rhythm changed and, surely exhausted (we all thought), the poet brought his reading to a gentle ending. […] In the many years that have followed that first experience of Pagliarani’s energetic work, and in the subsequent ones in Italy and the United States (where I watched Pagliarani read many of these poems to enthusiastic audience), the idea of translating his poetry slowly took shape and, thanks to the encouragement and aid of poet-scholar Luigi Ballerini, it has now resulted in this volume.

[…]

2.1 Analisi e commento dei testi

Capitolo II.7, vv. 236-249 de La ragazza Carla:

Casa mia casa mia / per piccina che tu sia / c’è Nerina con la pancia / con lo schiaffo sulla guancia del marito che lavora / chi lo sa per quanto ancora / c’è la madre che permette / calze larghe calze strette / tutto bene come fosse / un bambino con la tosse / ogni giorno sempre uguale / c’è una volta carnevale / c’è una volta carnevale / c’è una volta.

Capitolo II.7, vv. 236-249 de A Girl Named Carla:

Little house of mine so dear / though so small you do appear / here’s Nerina with her babby / with a beating for the hubby / working working without pause / how much longer no-one knows / here’s the mum who thinks it right / stockings big and stockings tight / everything is right enough / like a baby with a cough / days come round no interval / only once comes carnival / only once comes carnival / only once

Capitolo II.7, vv. 236-249 de The Girl Carla:

Little home my little home / though you might be bleak / there’s Nerina with her belly / and a slap on her cheek / from her husband who’s working / but who knows how much longer / and there’s mother who’s allowing / stockings tight or much larger / it’s all just fine / like a baby with a cough / everyday’s the same / carnevale comes only once / carnevale comes only once / only once.

Questa porzione del poemetto presenta una strofe in ottonari con ritmo discendente e rima baciata, dunque con una struttura metrica rigida. Quanto subito risalta agli occhi è che Paci mantiene sia il ritmo che l’apparato delle rime, adattando, quindi, la struttura metrica del testo di partenza agli elementi ritmici della lingua inglese, i quali prevedono una facile conciliazione con una struttura di tipo giambico (hoùse of mìne hoùse of mìne) dove l’ultima vocale di un membro sillabico risulta spesso essere muta.

[…]

3.1 Proposta di una nuova traduzione (estratto non presente nell’articolo originale, secondo capitolo del poemetto)

II

1

Carla Dondi was formerly Ambrogio of years

seventeen shorthand as first job

below the Duomo’s shadow

Care and love, it’s love that you need at work

be quick, always smile and learn languages

languages in here languages nowadays

do you know where you are? TRANSOCEAN LIMITED

here the whole world…

sure you’ll be proud.

Lady , we’re subscribed to

The General Cleaning, twice

a week, but Mr. Praték is very

demanding – love at work is love to the world – then

in the closet you’ll find the mop and the duster

your first thought in the morning-

OFFICE A OFFICE B OFFICE C

Why ain’t you eatin’? Now that you work you need it

now that you work you deserve it

much more.

She washed up in the bathroom then straight to the bed

she touched herself all night long.

Nothing was missing, she still was there

as there she was the night earlier – with her hands and her mouth also

she’s seeking herself, she’s going to cry out

she’s going to self-pity

but there’s no fancy

how can she fancy to self-pity?

She pulls her neck back and that’s all.

2

Below the Duomo’s shadow, aside a Duomo’s wing

the colored light signals the tang electric signs

flashing on the front of that old building at the corner

between the unhappy Vittorio Emanuele road and Camposanto square,

Santa Radegonda street, Odeon bar cinema and theatre

a bombed out building that could be the Rinascente

a hundred brass nameplates like that

TRANSOCEAN LIMITED IMPORT EXPORT COMPANY

nine o’ clock the 3rd of february.

Civilization has moved to the north

as it was born in the south, because of the weather

how much spirit does it distill at morning

The february weather, here in the city?

Carla dusts the forniture

Aldous translates telegrams night letters with the codes

a lady in white has started calculations

on the swedish calculator.

It’s an enjoyable time: there’s silence

and the rhythm of a breath , if you look through glass

that people walking to their workplace

fixed eyes focused necessary

they got such warm breath in their mouths

when they say mornin’

it’s them who decide

and I’m with’ em

nothing else to say.

Then this contemporary sky

above, straighten up your back, above but not too much

this sky tin-metal colored

above the square above the city of Sesto above the Cinisello above the district of

[Bovisa

above each of the tram drivers above the terminus

Doesn’t it extend to the infinity

the sides the spires the skyscrapers the big Pirelli’s shed

tin metal covered?

It’s ours this steel sky that doesn’t feign

no Eden and doesn’t allow lost

it’s ours and it’s moral the sky

that’s not promising run from earth

just ‘cause there’s not on earth

no run from us in life.

3

You can learn such thing in office

here’s the school of life

some you need to learn ’em quick

‘cause they mean preparing

the first one is to curry favor with Praték

with his cheapness

Money suits Praték

but never suits a worker, ‘cause at the end

of the month money whether a little or lot the worker

takes it away, then he look at it with his eyes

watery, money, and it doesn’t seem fair to him.

Women also suit Praték

but Lydia she was smart she knew it

then she ran out, the clock, not bad at the typing stool

with the fatty legs of hers.

But his wife with money she’s jealous

she watches over girls’ serenity,

Monsieur Praték – deep down, I’m a philosopher –

not for nothing he’s also been in jail

he respects institutions: Lydia exit

enter Carla: may be helpful to know:

with Doctor Pozzi all you need is grinding on him

getting him to sign quite everything.

4

Monsieur Goldstein a mild clerk betrayed by the name

he asked Aldous his age

twenty-two

I got a son who’s fighting in Tel Aviv

he’s also twenty-two, he said

will this world

yield a piece of earth for children

of ours?

This world has markets

and on the international the currencies

are they free or not, Cogheanu, it’s boss , got an intricate network

from an area to earth they transfer everyday

currencies this way:

Tel Aviv le quinze Avril or Bombay March twenty five

on notepads, scrap paper

Monsieur X veuillez payer à notre Monsieur Ypsilon

la somme de quatre vingt dix mille neuf cent cent cinq dollars

Signé Goldstein or Cogheanu

In Bombay in Tel Aviv in Casablanca a little Mister X

for that little paper pays pounds sterling

or rather dollars dollars, today it’s dollars that count

in the caustic soda deal, done and dusted in a sensitive time

the time when soda on the market was affected by the rise

of Yugoslavia and Germany was banging at the door

and Praték in Rome had already bought

with Italian lire and some coaxing

at the black market of licenses the export

license fort twenty thousand tons

this was the exchanging rate

dollar pound sterling – you buy in pounds you sell in dollars

in London is chancellor a fool –

he sank the deal: thirty thousand dollars in expenses

forty five thousand but not earned forty eight.

For Angel a whole rib-eye steak , with potatoes

for Carla a piece with marrow-bone just ‘cause she likes it

last piece for Nereine potatoes for her mother

nobody knows what does payment

against documents mean or why it’s used

but her mother proud watches Carla

grow up.

5

Perhaps it’s not quite sure that Carla

grows the way she has to grow or does she want or does she know

how to do it, how do you grow up at that age

and which things pass you by and which instead

will mark their passage, who knows it?

Twenty or twenty four years old how many have written

that they’re ready and they need to

go back on that rocky

Road, ‘till down the bowels

of those who’ve given birth to ‘em, in search of

moments of rupture solutions

of continuity

which history does not tell of

but sure they are there

if they are the way they are?

Carla,

sensitive testy unprepared

get lost but carries on, without saying

not once I like it I don’t

with few misunderstood guidelines

misunderstood as such, or unaccepted; specific

desires to be clarified she doesn’t have ‘em

at the end of the month

At the end of the month it’s blood

spotting between her pale legs

making her tremble and also Praték when

he calls her in the office for dictation.

6

For instance, you should hear him curse

such swear words as only a man

disgust to Carla and nothing to ask –

today not mild Aldous

when the cat’s away the mice will play

Mrs Camilla to calm him down

schmooze him the wrong way – with her back

holding back her shoulders, over the typewriter

Carla lays her face taking refuge

in the fastest keys

«There are things you’re overcoming only

in bed, wedged in a woman, and cursed

the fruit of her womb» – Aldous’ trembling

he doesn’t know how to vent

A third world war

FONDAMENTO DEL DIRITTO DELLE GENTI, L’ISTITUTO

DELLA GUERRA È ANTICO QUANTO GLI UOMINI: A DIRIMERE

LE CONTROVERSIE FRA GLI STATI SIA PURE COME EXTREMA RATIO

NULLA DI PIÙ RISOLUTIVO ED EFFICACE DEL RICORSO

A CODESTO, CHE LA DOTTRINA CONFIGURA E LA PRASSI TUTELA

COME SANZIONE DECISIVA CUI SI AFFIDA

IL RIPRISTINO DELLA VIOLATA LEGALITÀ INTERNAZIONALE

NON C’È DA FARSI ILLUSIONE, NON È TALE LA LEGGE SENZA SANZIONE –

E LA LEGGE SPECIFICA, I TRATTATI, DAL GROTIUS AI GIORNI NOSTRI

NE ILLUSTRANO LE RAGIONI E LA FUNZIONE (DELLA GUERRA SANZIONE).

INOLTRE, LA DOTTRINA PIÙ RECENTE, SULLA SCORTA DEGLI ACCADIMENTI

E DELL’ESPRESSA VOLONTÀ DEI SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

HA ELABORATO UNA NUOVA FIGURA DEFINITA GUERRA-RIVOLUZIONE

MASSIMA PRODUTTRICE, EX NOVO, DI DIRITTO: LADDOVE LA PRIMA

RIPRISTINA, LA SECONDA CREA, MIRABILMENTE INTEGRANDOSI

IL SORGERE DELLA LEGGE E IL SUO PROSEGUIMENTO

A third world war

is nécessary, né-ces-sa-ry, go on translate my friend

sticking her chest out like a roller and standing tough

but sure I did, translatin’ is my job,

another one is needed, another world war

There also are the ones who every night

remove an eye and put it by

the works of Churchill, on the night table,

meantime they smoke a cigarette:

it’s a false eye, made of glass, but what it’s true

is the eyehole on the face.

But doing it in the daytime, in the full sunlight

to dismay love

do you love me this way?

but doing it in the daytime to sell it

as a safe passage to the Germans

I’m not a whole man therefore

you’ll able to manage without killing

me

That the third world war is necessary

with my word he made

me telling this – in a corner in silence

Praték sayin’ yes with his eyes and that boeotian

both giggling at Biella «Let’s slow down, gentlemen,

no foolin’ around».

He calls a spade a spade

the Turk is quite powerful

getting smart won’t help him at all.

But then, who knows, never done before,

Aldous follows her to the door then offers her Campari and soda

Carla now says no – she already made her mind on her way out –

but then she says yes, to Cappellari

she takes her drink, she mix it

with a touch of shame

then on the tram her head got spinning

Luckily that the trams

luckily on the midday trams

people push you bump you touch you

they also block you with the elbow

they won’t let you fall.

7

Who knows what does weakness mean

strength, in people, backbone.

Who knows what they know the ones who know

what they want, who carry on the certainty

of being, as if they’d always been

men, and forever will be.

House of mine house of mine

even though you’re teeny-tiny

there’s Nereine with baby bump

on her chick she got a thump

from her husband who works hard

and who knows how much is hard

there’s the mom who thinks it’s right

stockings wide stockings tight

all is fine it’s fine enough

like a baby with hiccough

days come roun’ no interval

once upon on carnival

once upon on carnival

once upon

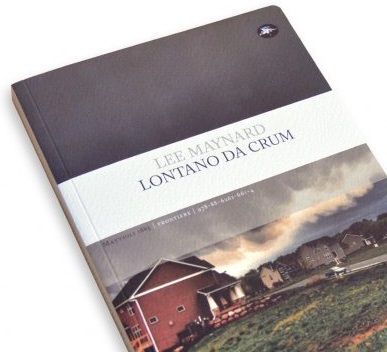

Dopo un primo capitolo che è piuttosto un prologo descrittivo, una lunga carrellata che introduce il lettore a Crum – sonnolenta cittadina al confine tra West Virginia e Kentucky -, fornendogli le coordinate spaziali della storia, inizia il racconto di Jesse Stone, orfano adolescente che del romanzo è la voce narrante. Il libro, in poco meno di duecento pagine, copre un arco temporale di un anno, scandito dalle didascalie che segnalano il passaggio delle stagioni. Si inizia di estate e si finisce l’estate dopo.

Dopo un primo capitolo che è piuttosto un prologo descrittivo, una lunga carrellata che introduce il lettore a Crum – sonnolenta cittadina al confine tra West Virginia e Kentucky -, fornendogli le coordinate spaziali della storia, inizia il racconto di Jesse Stone, orfano adolescente che del romanzo è la voce narrante. Il libro, in poco meno di duecento pagine, copre un arco temporale di un anno, scandito dalle didascalie che segnalano il passaggio delle stagioni. Si inizia di estate e si finisce l’estate dopo.

NOTE AI TESTI

NOTE AI TESTI