di Maddalena Fingerle

Mi confessa che prega Dio che i piedi non le crescano più, e aspetta e ascolta. Perché?, le chiedo io. Sennò non potrò più danzare, mi dice lei. Io non voglio che smetta di danzare e prego pure io, anche se non ci credo, ma è meglio pregare in due che pregare da soli, le dico. Visualizzato, c’è scritto. Me la immagino mentre visualizza e non risponde. Perché visualizza e non risponde? Forse ha solo visualizzato e non ha letto, è diverso, penso, e le scrivo: visualizzi e leggi o visualizzi e non leggi? Visualizza e non risponde. Le scrivo tutti i giorni: allora, novità? Come stanno i piedi? Lei visualizza, forse legge, forse non legge, sicuramente non mi risponde. Io aspetto, aspetto, controllo: niente, nessuna risposta.

Quarantadue, mi scrive un giorno, dopo qualche mese; prega, aspetta, ascolta e io prego con lei, aspetto con lei, ascolto con lei. Poi però penso: quarantadue di piedi è un’enormità! Soprattutto per una donna. Ma mi piace lo stesso e le scrivo tutti i giorni e le chiedo: ancora uguali? Lei non mi risponde più. Non ci avevo pensato che lei penserà che sono proprio un tipo strano e quindi le scrivo: non sono mica un tipo strano, che so, un feticista, eh.

Ogni mattina, prima del caffè, apro il portatile e vado sul suo sito: la guardo, la studio, chiudo il portatile e vado a fare le prove. Mi dimentico del caffè, lo prendo di corsa, mentre controllo le mail, i messaggi: visualizzato, c’è scritto. Però lei c’è sempre, anche quando visualizza e non risponde, forte e sottile, nella foto che ho scelto come salvaschermo: pare una candela che si scioglie all’incontrario. Sì, perché le candele che si sciolgono vanno in giù, mentre lei va in su. Non è mica facile non passar per pazzi, lo so. Durante le pause, sudato, torno a guardarla: è ancora meravigliosa, meravigliosa come lo era prima del caffè, la mia candela all’incontrario. Va contro natura, capovolge le leggi naturali con una semplicità spiazzante. Vado sulla sua pagina. Controllo i messaggi, nessuna risposta. Per sicurezza guardo le mail, ma so che non ha senso. La sera, quando torno a casa e sento il corpo pesante, mi addormento guardandola in video. Si sfiora l’occhio con il palmo della mano, danza anche da ferma, si vede il fumo della sigaretta, sorride. È scontenta, è sincera, è viva, mi dice. Cerco una lingua con cui esprimermi, le dico, in dormiveglia, i muscoli stanchi dalle prove. Prova con la mia, dice lei, mentre sento gli occhi chiudersi lentamente. In sogno sento la sua mano ossuta e ruvida che mi sfiora l’occhio e le chiedo perché non è mai contenta, mai soddisfatta. Lei non mi risponde neanche in sogno, ma io non mi offendo.

Un giorno le chiedo: Parli Italiano? Non Ancora, mi risponde. Mi risponde! Le dico: sei così leggera, posso danzare con te? Lei mi fa domande, tantissime domande. Mi fa domande! Mi dice: so essere anche pesante. Lo so, rispondo ed è vero che lo so; le chiedo: Parli Italiano? Non Ancora, mi dice lei. Ma non ho fretta, lo imparerà. L’inglese ancora non lo sa. Però ascolta, non parla, resta in silenzio e io la guardo.

Mia moglie è gelosa, è stanca e un po’ se ne fotte. Andiamo a cena e io le racconto di lei, di quando era piccola, mentre origliava i discorsi dei clienti, di uomini e di donne come noi ora, sotto al tavolo. Ascolta. Mentre sua sorella pela le patate e serve ai tavoli. Guardo sotto il tavolo, ma lei non c’è. Fa domande, domande e nessuno risponde. Anche lei serve ai tavoli. Anche lei pela le patate. Non vuole attirare l’attenzione, è silenziosa, anche se danza fin da piccola.

Anche mia moglie è silenziosa, ultimamente, anche se non danza, lei non ha mai danzato. Le racconto che lei salta e saltella sulle cose fin da piccola, danza, sfiora gli oggetti con la fronte. Sui tavoli e i piatti e i prati e i fiori, quei fiori rosa e rossi, dico a mia moglie che alza le sopracciglia. Salta, saltella, danza, ascolta, capisci? Mia moglie non capisce e alza gli occhi al cielo. È di gomma, si piega su sé stessa, lei, è stupenda, si piega e io la guardo, è delicata, dico. Cazzo vuol dire, lei?, urla mia moglie. Lei, la donna, la danzatrice, la coreografa, rispondo. Ma vaffanculo, mi urla mia moglie e gli altri clienti si girano e mi guardano e si vede che pensano: che stronzo, quello lì. Per fortuna non mi rovescia il vino addosso, non mi lancia oggetti, non fa scenate, ma si limita a dire: non ci posso credere. Mia moglie dice che è un’ossessione, la mia, che chiede il divorzio, se continuo così, dice, le dico: stai calma, non esagerare, ci stanno guardando tutti. Lei dice: stai calmo, non esagerare, ti stanno guardando tutti.

Mi fa male la schiena, mi dice un giorno, in un messaggio privato. Mi agito e non ci credo, mi ha scritto, le dico: sei forte. E si vede, credo, anzi no: io lo vedo, che le fa male la schiena, ma non si ferma, non si ferma mai e io tifo per lei. Vola e atterra sulle cose, mentre mia moglie fa le valigie e se ne va. Esagerata, le urlo, stronza, penso perché non risponde nemmeno lei.

Per distrarmi guardo un video. La luce si accende, la musica non parte, lei aspetta. Tiene la posizione, attira l’attenzione. La schiena le fa male, lo so, ma no: non si nota. E la vedo, in quella posizione, come inizia a crescere, cresce e cresce e diventa grandissima ed è piccolissima. Si è trasformato qualcosa. È solida e liquida e arde davanti a me. Le dico: sei stupenda. Mi dice: grazie, anche se non capisce. Le dico: mi ha lasciato, mi dice: mi dispiace e io le dico: restiamo in contatto e lei mi dice: restiamo in contatto. Restiamo in contatto e io le scrivo, la vedo, la guardo. L’ascolto, visualizzo, rispondo. Lei non mi vede, non mi guarda, non mi ascolta, visualizza e non mi risponde.

È calma e nervosa e ha una grande pace dentro di sé, un grande vuoto dentro di sé. Ormai i piedi non ti crescono più, le dico un giorno e lei ride: è vero. Ringrazia, ormai, non prega più Dio. Piedi che ora però le sanguinano e le fanno male. Sono distrutti, usati, logorati, consumati. Ha fame, però, mi dice, è un serpente affamato che striscia, ha fame e sete di cose che non sa e di domande e di limone mischiato con zucchero e gelato. Le preparo zucchero e gelato e so che si ricorda di me. Le piace assottigliarsi, entrare dentro al corpo e al movimento, lo osserva e io con lei. Me lo fa vedere, lo vedi? Muta forma, diventa liquida, pura, profonda. Non pensa, succede. Non pesa, succede. È liquida e scorre nelle strade, si perde negli angoli e inonda tutto. Il limone mischiato con zucchero e gelato è pieno di api che danzano e muoiono e io le lascio lì, godendomi lo spettacolo.

Mi spalmo di lei e le sue ossa sono lucide. È aria, parla di noi, a noi, senza parlare. Non mi senti?, urla mentre cade, perpendicolare, il volto che si sta frantumando a terra, ma non cade. Non si frantuma. Rimane a un millimetro da terra. Le chiedo: Parli Italiano? Non Ancora, mi dice. Non servirà, vedrai, mi dice. La leggo, sullo schermo del portatile, durante la pausa pranzo. È un pezzo di giocattolo che spunta da uno zaino nero a pois, la guerra, la Germania. Non mi vedi? I ricordi. I piedi sulla sedia, la sedia che cade, e non cade, rimane appesa, sospesa nell’aria: è un video. È diventata l’aria che ferma il viso, che ferma i piedi. Apre un nuovo mondo, vediamo diversamente, se la guardiamo. È diventata grande, grandissima e io salto e lei mi prende al volo, la sfioro, un fantasma mi fa cadere a terra. Io salto e lei mi prende al volo, la sfioro, un fantasma mi fa cadere a terra. Io salto e lei mi prende al volo, la sfioro, un fantasma mi fa cadere a terra. Io salto e lei mi prende al volo, la sfioro, un fantasma mi fa cadere a terra. Sfiniti continuiamo mentre lei chiede a sé e chiede a me e cade, cade, cade, non cade, non cadiamo. Dà forma alle cose, voliamo. C’è un muro che ha l’odore del prato, ronzano mosche: lei cade, non cade, cade, oddio cade, non cade. È stupenda, è davvero stupenda. È magra e leggera e nodosa. Mi sento vicino, mi capisce, parla di me, mentre si gira, rigira, si gira, mi guarda. La leggo, sono stanco, gli occhi si chiudono, si riaprono: vive la morte, dà la vita, il corpo che si trasforma, diventa madre, non sono il padre, poi acqua, poi aria e ti annoda la gola, mentre segui il tacco che sale sulla scala, si arrampica e cade, non cade, rimane appeso, è fermo, è in aria, si ferma, è fisso e in movimento e cade, si appoggia. Come riesce a trasformarsi un corpo, però. Non devi far nulla, fa tutto da solo, sussurra lei. Io sono offeso e ferito e adirato perché ha un figlio da un altro e non ci penso, che stronza però.

Mi faccio la doccia, vado a letto, apro il portatile, non va più. Mi ha cancellato, penso, poi capisco che non è così, non va più niente. Non c’è più nessuno. Lei non esiste più e io non dormo più.

Le scrivo lettere, a mano, mi tornano tutte indietro. Ne scrivo una, poi due, poi tre e quattro. Una torna, due tornano, tre tornano e quattro in tutto tornano indietro. Ci riprovo, scrivo la quinta, ci scrivo solo: vuoi danzare con me? La spedisco per raccomandata con ricevuta di ritorno. Aspetto e aspetto e quando mi arriva la cartolina so che ha visualizzato, ma non ricevo risposta. Me la immagino che firma e legge e magari ride di me.

Chiamarla non si può perché il numero non ce l’ho. Chiedo alla mia vecchia insegnante, ma nemmeno lei ce l’ha, chiedo a tutti, tutti quelli che conosco e a quelli che non conosco, per strada, al ristorante. Nessuno lo sa, il suo numero.

Le ho provate tutte e provo anche l’ultima. Scrivo a matita il suo nome e sotto il mio messaggio, arrotolo il foglio e lo infilo nella Corona vuota, lo so che non è elegante, ma è l’unica che ho in casa e se la dovrà far piacere. No, non posso, me ne rendo conto appena lo penso e vado al ristorante sotto casa, compro il vino, il proprietario si vede che pensa che non sono uno tanto a posto, ma non gli do motivo per mutare idea. Prendo un nuovo foglio, scrivo il mio messaggio, mi scolo il vino, anzi no: ci provo, ma è troppo per me. Non sono uno smidollato e mi scolo il vino, ci devo riuscire, faccio fatica. La sciacquo, la metto a scolare, rileggo il messaggio e lo rileggo e lo rileggo ancora, non sono lucido. Faccio fatica, ma alla fine riesco a infilare il messaggio ed esco. Vado verso il fiume ciondolando un po’, con un gesto teatrale e perfettamente controllato nonostante il mio stato di stordimento la lancio all’indietro e penso: spero che mi leggerai. Ma non c’è modo per saperlo e aspetto.

Ricomincio a pregare, anche se non ci credo, e chiedo che mi legga, prego più lei che altri, in verità, anche se so che non può sentirmi, ma lo faccio lo stesso. Realizzo che mi manca vederla nei video e seguire i movimenti del suo corpo, leggere le storie della sua infanzia e scriverle; sapere che visualizzava era rassicurante. Vederla online, sapere che c’era, che esisteva, che si muoveva, ora non so niente di tutto ciò e me la immagino con tantissimo dolore alla schiena, con tantissimo dolore ai piedi.

Lei ora non c’è più, non risponde e io continuo a non dormire. Prego, prima di sdraiarmi, anche il postino: che mi porti la lettera che aspetto. Prego tutti, oramai, sono disperato. Chiudo gli occhi e a mani giunte prego il fiume che porti a lei il mio messaggio. Prego me stesso di smetterla di pregare, ma non lo vedo che è ridicolo? Non funziona, visualizzo perfettamente, ma mi ignoro e continuo a pregarmi.

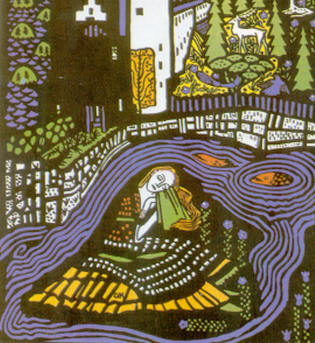

Non serve a niente stare con gli occhi sgranati, sdraiato in questo letto e così mi alzo, mi vesto ed esco. Cammino pesantemente, di notte; mi trascino per le strade della città, la cerco, tra rumori e rumori e non la trovo. I visi stanchi, annoiati, il rumore dei tacchi e i fiori colorati. I visi tristi alle fermate. È ovunque, invece, lo capisco ora: la sento, la vedo, la trovo. È nei visi stanchi e annoiati della gente, nel rumore dei tacchi e nei fiori colorati, nei visi tristi alle fermate. È qui, con me, come non lo è mai stata prima. La vedo. Corre e la rincorro, la fermo, si schiaccia contro il muro, sono dietro di lei, si schiaccia di nuovo contro il muro, con la faccia, è viva. La tocco, la fermo, la trattengo. Danziamo, tra le urla, le risate, i colpi di tosse. Tre passi indietro, non mi toccare. Indossa un vestito nero con fiori rossi e scappa via, senza far rumore. La tengo con la corda che le stringe la vita, la tiro verso di me, scappa via da me, la tiro verso di me, mollo la corda e scappa via. La rincorro, cade a destra, la raccolgo, cade a sinistra, la raccolgo, si gira, ruota, trema, prendiamo a calci l’acqua finché non siamo stanchi. Le mani tra i capelli, si strofina le mani contro il viso, sale su di me, i piedi nudi, tre passi su di me seduto, si arrampica, i piedi ancora più nudi, il vestito lungo, rosa pallido. I piedi nudi nella neve, come piaceva tanto a sua madre, i piedi nudi sul palco, come piace tanto a me. Gli arti si trasformano, non sono più arti, non ci sono parti, pezzi: è un tutt’uno che scivola e ruota e vola, nuota, piove e ci mescoliamo, giriamo come trottole, l’acqua sul vestito che è appiccicato alla pelle e fa parte di noi, salta. Viaggiamo all’interno dell’uomo e scappiamo via. Calpestiamo i fiori, questi mille fiori finti, insieme. La prendo con due mani e la lancio in aria, e lei mi urla: chi sei? Sono io, dico io, e la riprendo. È difficile, siamo sinceri, mi dice lei, tu non sei sincero. Io lo sono, dice lei. Ma tu no. Io no, non ci riesco. Chi sei?, mi chiede. Sono io, non piace. Mi chiede: sai chi sei? Le dico: sì, certo che so chi sono. Mi dice: no, sii sincero. Ti vergogni? Sì, dico io, ma penso: forse, non lo so. Siamo noi due, fidati, che cosa provi? Non lo so. Pensaci. Non lo so, urlo, e preferivo guardarla in internet. Paura, dico, alla fine. Perfetto, dice, fammela vedere. Non ci riesco, provaci, non ci riesco, provaci, danzala, non ci riesco, danzala: ci riesco. Sai chi sei? Sì. Hai paura? Sì. Sai chi sei? Sì. Sai chi sei? Sì. Fammi vedere la tua paura, le faccio vedere la mia paura, danzo, mi chiede: sai chi sei? Le dico: no. Fammi vedere che non lo sai. Danza. Danzo. Glielo faccio vedere, che non so chi sono. Mi chiede: di che cosa sei orgoglioso? Mi accascio a terra. Di niente, le dico. Sei stato sincero, mi dice, lo vedi? Sì, lo vedo, le dico. È faticoso?, mi chiede. Sì, lo è, le dico. La odio, penso.

Mi tocca, è diventata terra e mi entra negli occhi. Che fai, piangi?, mi chiede. È normale, mi dice, non ti preoccupare. È che non ci sei più, dico. Che cosa ti muove?, mi chiede. Dove vai?, le chiedo. C’è una forza che porta la fronte a terra e ti fa cadere, le dico, ti ferma un attimo prima, mi dice. Ne senti l’odore, diciamo. È fiducia? Provo troppo, le dico. Viene da dentro?, mi chiede. È nodosa e vive ancora, penso.

Parla italiano, nessun italiano.

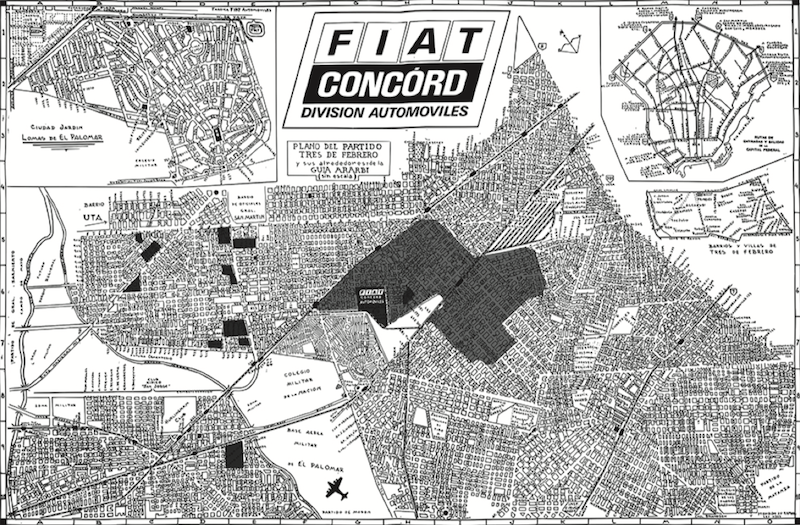

Robertini è uno studioso di storia del lavoro, memoria della dittatura e storia dell’America Latina. In questo volume si muove tra fonti tradizionali e originali (archivi istituzionali, archivi Fiat argentini e italiani) e fonti orali, ossia un ampio numero di interviste a ex operai della Fiat Palomar realizzate seguendo le buone pratiche redatte dall’Associazione italiana di storia orale (Aiso).

Robertini è uno studioso di storia del lavoro, memoria della dittatura e storia dell’America Latina. In questo volume si muove tra fonti tradizionali e originali (archivi istituzionali, archivi Fiat argentini e italiani) e fonti orali, ossia un ampio numero di interviste a ex operai della Fiat Palomar realizzate seguendo le buone pratiche redatte dall’Associazione italiana di storia orale (Aiso).

di Walter Nardon

di Walter Nardon