di Danilo Maglio

La creazione dell’apparizione e la solitudine dell’incontro

Al soggetto appare l’oggetto. Esso si dà all’occhio del soggetto e così appare. C’era già da prima poiché è già da prima che apparisse ma è solo quando appare che il soggetto lo riconosce, ne è sorpreso e deve arrendersi al suo essere oltre sé, prima di sé, prima che lo vedesse apparire. Ciò che appare mi ha forse prima spiato, oppure ha guardato, come me, da un’altra parte e anche io, io soggetto, sono ciò che appare a lui, anche io sono ciò che lo stana nel suo essere lì, in quel momento, che è dettato dal fatto che anche io sono lì, in quello stesso momento. Ed è proprio lo stesso. Poiché siamo apparsi quando lui mi è apparso e io sono apparso a lui. Eppure, questo non ci unisce poiché questo incontro è solo, poiché io da solo sono apparso a lui, lui era già ancor prima che io gli apparissi e che lui apparisse a me, era già ancor prima che io lo vedessi, ma è stato solo il suo apparire che lo ha fatto essere all’occhio mio e di nessun altro e quindi a me. Si è reso visibile poiché io mi sono reso visibile a lui. Io ho creato l’apparizione con la mia presenza, con il mio vedere ciò che appare, che è il mio stesso apparire nella solitudine di questo incontro.

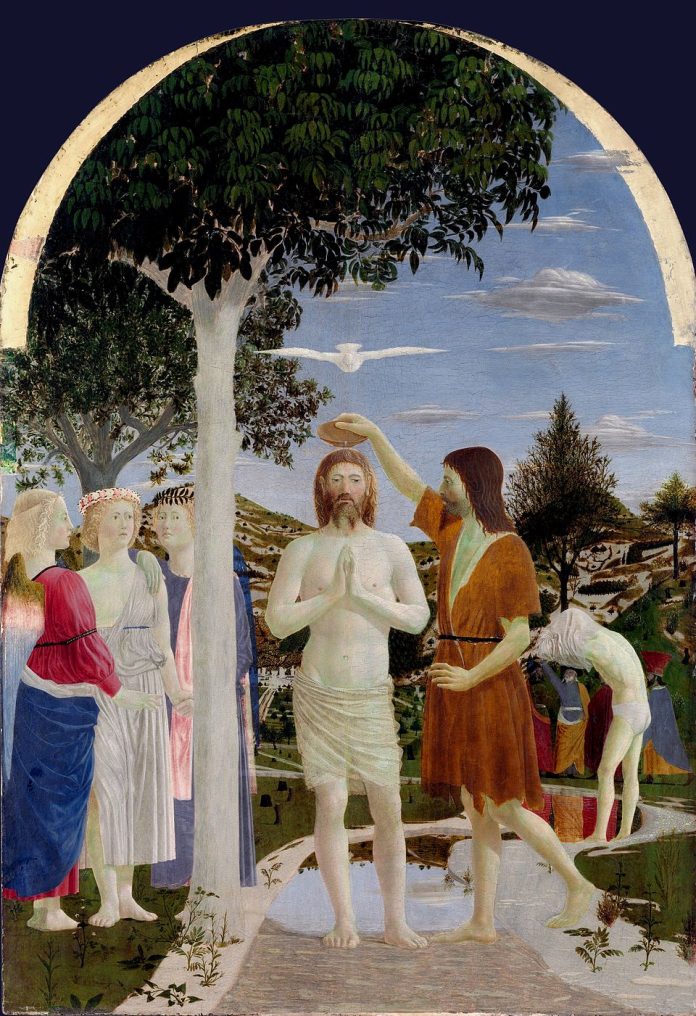

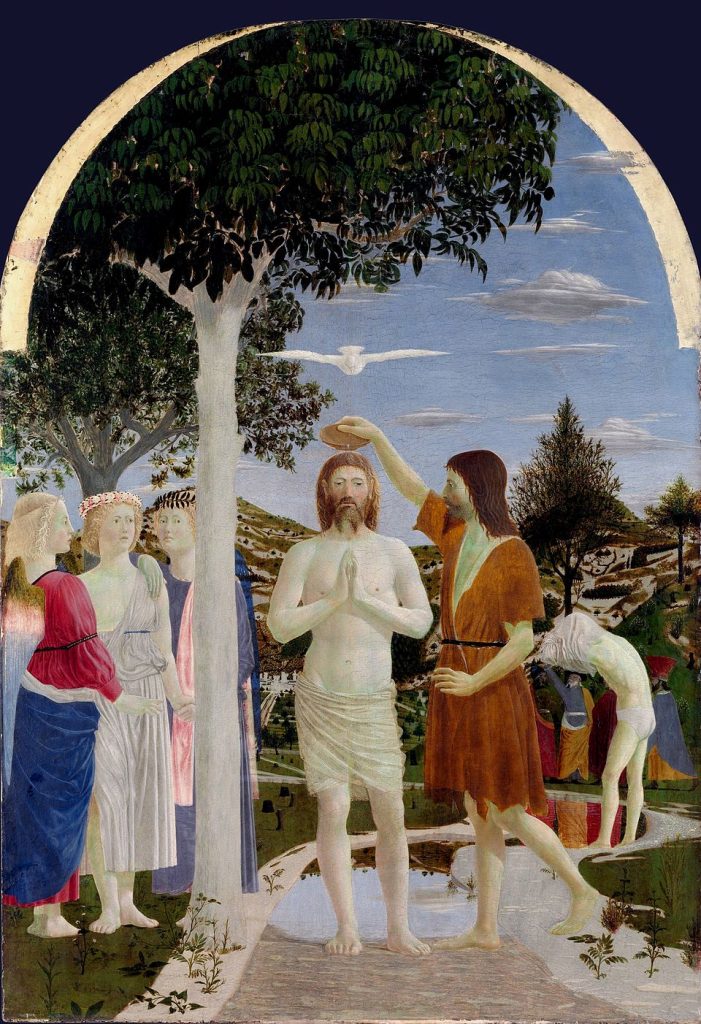

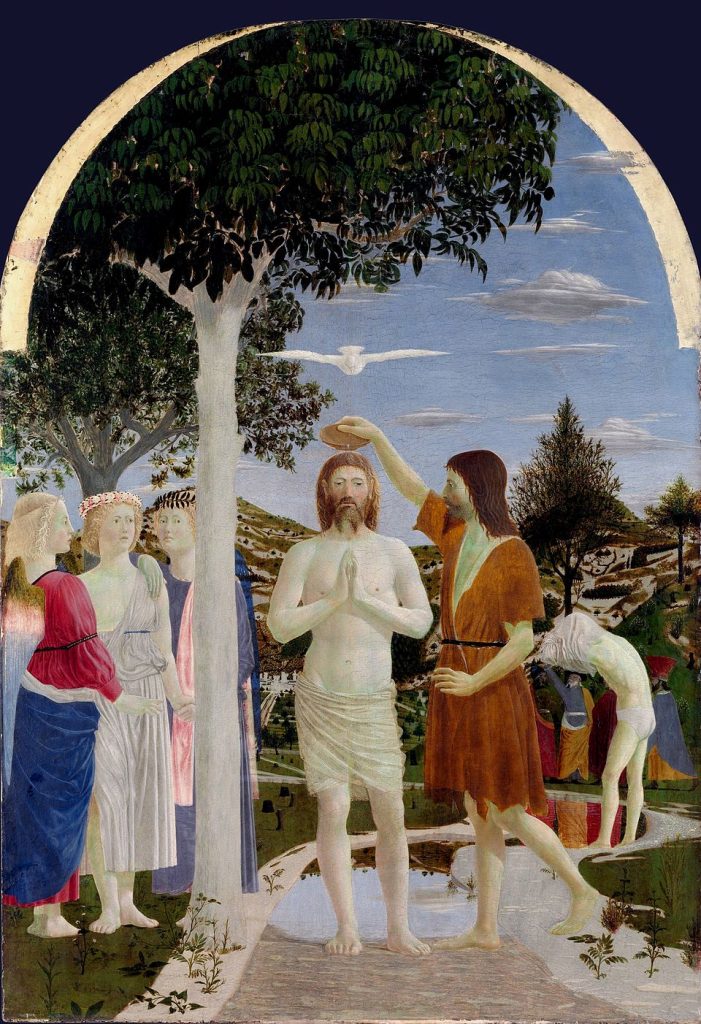

Gesù, in posizione frontale, immobile, con le mani giunte e gli occhi bassi, riceve il battesimo da San Giovanni Battista. Dal cielo è apparsa una colomba, è la colomba dello Spirito Santo, con delle sottili striature dorate che assomigliano a graffi, simbolo della luce divina. A sinistra, accanto a un grosso albero ricco di foglie, tre angeli assistono alla scena, uno di loro, quello con un drappo rosa sulla spalla guarda dritto verso l’osservatore[1]. In lontananza, sulla destra, invece, un uomo si sta spogliando per essere a sua volta battezzato, l’albero dietro di lui, diverso dal primo, è secco. Sul fondo un gruppo di farisei attraversa lo spazio. Uno di loro indica il cielo.

Intanto tutto il popolo si faceva battezzare. Anche Gesù si fece battezzare e mentre pregava, il cielo si aprì. Lo Spirito Santo discese sopra di lui in modo visibile come una colomba, e una voce venne dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, che io amo. Io ti ho mandato”.[2]

L’opera, che guarda al passo evangelico e a cui mi sono riferito nella breve descrizione, è Battesimo del Cristo[3] di Piero della Francesca. La scelta ricade sulla tavola realizzata dal pittore italiano poiché in essa si manifestano i due elementi fondamentali attraverso cui verrà indagata la capacità di vedere ciò che appare, la capacità di vedere il fantasma: la creazione dell’apparizione e la solitudine dell’incontro. È necessario per me partire da un’analisi più profonda dell’opera di Piero della Francesca, prima di procedere in questo tentativo paradossale di contornare il fantasma e provare a parlare di come la sua presenza si manifesti in teatro. Per farlo mi servirò di un’opera del regista italiano Romeo Castellucci: Orphée et Eurydice (2014).

Ma prima, come dicevo, rivolgiamo l’attenzione all’opera pittorica. La composizione della tavola è dominata da precise regole matematiche, vi è una rigorosa costruzione geometrica tramite l’uso di solidi platonici, che non è casuale in quanto Platone stesso rinveniva in questi corpi la presenza di una razionalità superiore e li indicava come intermediari tra la perfezione dell’Iperuranio e la mutevolezza dei fenomeni naturali, arrivando sino ad affermare, secondo quanto scritto da Plutarco in Quaestiones convivales[4], che Dio geometrizza sempre. La tavola è composta da un quadrato sormontato da un semicerchio, al centro del quale è collocata la colomba, emblema dello Spirito Santo, le cui ali si distendono lungo il diametro. Sull’asse verticale si distribuiscono la colomba stessa, il corpo di Cristo, al centro come centro del mondo incarnato, il cui ombelico coincide con l’incontro delle diagonali del quadrato, e la mano di Giovanni Battista. Il vertice inferiore del triangolo equilatero costruito sul lato superiore del quadrato coincide con i piedi di Cristo, mentre il triangolo equilatero costruito sul lato inferiore, trova il suo vertice nella mano che regge la coppa battesimale del Battista. Vi è poi un pentagono costruito all’interno del quadrato che contiene tutte, o quasi, le figure della composizione. L’albero dal fogliame fitto è posto in corrispondenza del rapporto aureo, simbolo della vita che si rigenera con la venuta del Messia, in contrapposizione all’albero secco che si riferisce a coloro che rifiutano il battesimo. Continuando la disamina simbolica incastrata nella geometria della tavola, i tre angeli tra gli alberi, vestiti di bianco, rosso e blu[5] sono il simbolo della Trinità: essi incarnerebbero da sinistra a destra, il Padre, lo Spirito Santo e il Figlio. Ma gli angeli non sono l’unico riferimento alla Trinità: lo stesso lato superiore del quadrato, passante per le ali della colomba, è anche la base del triangolo equilatero che è l’antico simbolo trinitario, al cui centro, come detto, c’è Cristo. La Trinità nella teologia cattolica è il mistero riguardante la costituzione di Dio che è uno solo ma comune a tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. La natura è unica così come unica è l’essenza della divinità che sussiste nelle tre Persone divine. In Battesimo di Cristo la Trinità è presente simbolicamente nei segni che si sono individuati, compositivi ed estetici. Padre, Figlio e Spirito Santo sono nell’opera, in una molteplicità di simboli, oltre che nelle figure stesse del Cristo e della colomba. Tuttavia, la questione su cui mi interessa portare l’attenzione del lettore è relativa all’assenza non simbolica del Padre. Non vi è un’immagine di Dio, se può esserci un’immagine di Dio, se non nel suo essere presente nei simboli sopradescritti. È un’apparizione quella di Dio poiché è nel riconoscimento e nella traduzione dei simboli da parte dell’osservatore che esso è percepito, benché egli ci sia già. L’osservatore traduce, attingendo dalle sue sapienze, i simboli e così Dio gli appare, c’è, anche se prima c’era già, ma c’è in quel momento poiché è apparso. Il Padre è il fantasma che abita la tavola di Piero della Francesca, poiché è sì in Gesù e nella colomba, poiché trini, ma è nella sua invisibilità resa visibile nel momento in cui vi è l’apparizione creata dall’osservatore, che nel simbolico attinge all’immaginario che si scontra con ciò che è già – il reale – e fa sì che egli possa vedere il fantasma, possa sentirsi arreso dal suo apparire che non è un comparire poiché egli era già. È un incontro che non ha compagnia. L’osservatore è solo nel suo essere in quel momento apparso e quindi nell’aver visto apparire; è arreso davanti all’essere oltre sé dell’oggetto della sua visione. Non vi è incontro coi fantasmi. Non vi è incontro con Dio. L’unico possibile è di solitudine dinanzi al fatto che egli non stava aspettando, era lì poiché non poteva non essere e nel soggetto si instaura l’angosciante sensazione che, se non avesse tradotto quei simboli, non avrebbe mai potuto vederlo e che, quindi, in sé, non sarebbe mai esistito[6]. Il rovescio della stessa angoscia è altrettanto interessante e pone degli interrogativi che toccano nel profondo la materia invisibile e la sua visibilizzazione attraverso l’apparizione. Se l’osservatore non sapesse o non fosse capace di tradurre quei simboli, e quindi non creasse neanche l’apparizione, Dio esisterebbe? Evidentemente sì poiché è insito nei simboli, ma evidentemente no per l’osservatore. Esiste nel reale della tavola pittorica ma non in quello a cui può accedere l’osservatore nel suo vedere. Questo comporta che anche per Dio, individuando esso come oggetto del vedere dell’osservatore e quindi come soggetto che è veduto e quindi vede, l’osservatore non è poiché non è apparso. Il sillogismo si concluderebbe con l’asserire che l’osservatore non vede Dio e quindi che Dio non essendo visto non vede. Tuttavia, l’asserzione cade, si frantuma, dinanzi a una questione ontologica ossia che Dio, in questa analisi, è individuato come fantasma. La parola fantasma deriva dal latino phantasma, derivato dal greco φάντασμα, a sua volta da φαντάζω «mostrare» o da φαντάζομαι «apparire». La radice φαν-, che esprime l’idea dell’apparire ci riporta inevitabilmente a quanto si sta dicendo, alla condizione teatrale e al teatro in quanto luogo della visione[7]. Il fantasma è un’immagine, ed è in questa affermazione che vive il cuore della questione. Esso è qualcosa che appare e quindi inevitabilmente qualcosa che si vede, e ciò che si vede è un’immagine, poiché essa è la rappresentazione alla mente di una cosa. Il fantasma è però invisibile, come Dio nel Battesimo di Cristo, in quanto è nel visibile. Esso, diventa un quesito di rappresentazione teatrale importante, poiché la rappresentazione non può sfuggire alle immagini, in quanto è una concatenazione delle stesse, ma si trova a far fronte all’invisibilità dell’immagine stessa. Come rappresentare l’invisibile? Ma la domanda più prossima a ciò che ci interessa è: come creare l’apparizione? L’unica risposta possibile è un lavoro sull’immagine a priori, poiché l’invisibile è dentro al visibile, quindi, a qualcosa che chi vede riesce a vedere: un’immagine. Allora, la soluzione si situa in questo, nel vedere ciò che è visibile e farlo scomparire, destarlo, aprirlo, scandagliarlo, squarciarlo sino a individuare il suo interno, fino a scovare il dentro ossia l’invisibile poiché è contenuto nel visibile. Bisogna aprire il visibile, farlo a pezzi, sino a trovare – quindi a inventare – al di là di esso e proprio in esso ciò che si cerca, ossia l’in-visibile: ciò che gli sta dentro. Esso vede il soggetto anche se questo non lo vede, come suggerisce Derrida in Spettri di Marx nella sua teorizzazione dell’effetto visiera.

Questa Cosa che non è una cosa, questa Cosa invisibile tra un’apparizione e l’altra, non la si vede in carne ed ossa neppure quando riappare. Tuttavia questa Cosa ci guarda e vede che noi non la vediamo anche quando c’è. Una dissimmetria spettrale interrompe qui ogni specularità. Disincronizza, ci richiama all’anacronia. Lo chiameremo l’effetto visiera.[8]

Il fatto che il soggetto non veda chi lo vede non corrisponde alla sua cecità, che invece sarebbe assai propizia al vedere l’oggetto, ma è il non scovarlo, poiché egli è lì, dentro ciò che il soggetto guarda. «Si tratta comunque di un corpo, un’immagine […] Fare sparire i corpi, le immagini, e fare venire i corpi, e le immagini, che non ci sono ancora»[9], se non nel dentro di qualcosa che ancora non è stato aperto. Apparire è il rovescio di scomparire: scompare il visibile per far apparire l’invisibile, si rovescia il primo per far fuoriuscire il secondo, l’immagine – il fantasma – che, come lo spettro è «la frequenza di una certa visibilità»[10]: la visibilità dell’invisibile. La questione è che la visibilità «per essenza, non si vede»[11] poiché resta «al di là del fenomeno e dell’essente»[12]. Eppure, il fantasma è legato etimologicamente alla fenomenologia, all’essere manifesto o, più propriamente, al fatto di restituire «l’immagine come l’apparire di un essere, il punto più vicino alla visibilità»[13]. Quanto dice Derrida, invece, comporterebbe l’impossibilità della distinzione tra essere e fenomeno, tra idea e immagine, tra spirito e spettro[14]. In conclusione, non vi sarebbero che spettri, ossia un qualcosa che non è nella forma della presenza ma che riguarda «l’origine non-visibile del visibile»[15]. La differenza con il fantasma consterebbe in questo allora, nel fatto che questo è una qualche forma di visibilità dell’invisibile, come lo spettro, ma presente, che è invece ciò a cui lo spettro sfugge.

Quel che distingue lo spettro o il revenant dallo spirito, inteso anche come spirito nel senso del fantasma in generale, è anche una fenomenicità indubbiamente soprannaturale e paradossale, la visibilità furtiva e inafferrabile dell’invisibile o l’invisibilità di una x visibile, quella sensibilità insensibile di cui parla Il Capitale.[16]

Una certa “tangibilità” che non è mai presente poiché il “corpo” proprio allo spettro è un corpo supplementare[17] che l’evanescenza della fantasmaticità non può contenere. Il fantasma è impossessato dallo spettro si potrebbe dire. Il fantasma che non ha corpo viene spettralmente posseduto da un corpo, intrappolandone la tangibilità. È parlante la mano sinistra del Battista in Battesimo di Cristo che appare come bloccata da un confine immaginario, non va oltre la sua veste, non può toccare il Cristo poiché è uno e trino, poiché è uomo e Dio, è invisibile nella sua visibilità, è il corpo dello spettro che è intrappolato dal fantasma: il Padre. L’incontro non si verifica, non in un senso fisico, non può esserci se non nella sua solitudine. Lo spettatore a teatro è come il Battista nella tavola di Piero della Francesca, è in-contro al fantasma che abita la scena ma non arriva mai a toccarlo poiché il corpo che questo ha – lo spettro che lo impossessa – è costretto nella visibilità dell’invisibile: nel fantasma stesso. Lo spettatore, così, «scopre la lontananza»[18], lo spazio che sempre c’è in ogni possibilità di incontro e si serve dell’immagine poiché essa (come la parola) dis-allontana dall’impossibilità di vedere lo spettro. Immaginare per ridurre la distanza, essere fonte dell’immagine incontrollata e sintetizzarla in una rappresentazione al fine di conoscere l’oggetto, che invece resta intrappolato nella sua inaccessibilità. Si tratta di «riconoscere e ricevere consapevolmente su noi stessi la distanza che già c’è»[19], e se non avviene questo processo si rifiuta non solo l’ontologia dell’oggetto ma anche la propria: non vi è identità e, quindi, non può esserci nessun incontro, poiché se non c’è l’io non c’è neanche l’altro. Il riconoscimento, invece, diventa la chiave per scoprire la solitudine dell’esistere e, conseguentemente, il fatto che l’incontro con l’immagine – con il fantasma – non può che essere di solitudine. La creazione dell’apparizione, e quindi l’immagine della stessa, diviene per lo spettatore il mezzo attraverso cui avvicinarsi alla cosa, per quanto «essa opera potentemente sul piano della lontananza; anzi, sembra nascere direttamente dalla distanza stessa […] e non solo, la custodisce al proprio interno come anima»[20]. È il tentativo disperato di raggiungere la vera immagine della cosa, che però essendo appunto l’immagine e non la cosa, non sarà mai la cosa stessa, per quanto la sua verità sia l’oggetto del teatro. Il cuore della questione vive nel fatto che l’accesso alla verità della cosa non può che avvenire attraverso le immagini poiché la verità è accessibile solo attraverso lo scontro tra reale e immaginario, che non può che avvenire nel simbolico, quindi attraverso le immagini. I processi attraverso cui avviene lo scontro, realtà e finzione, permettono di arrivare alla verità della cosa: la solitudine dell’incontro, poiché è l’immagine di sé stessi che si incontra, è uno specchio dell’io, poiché è nel soggetto che è l’immagine e, quindi, la verità, poiché è in sé che c’è il reale senza più nessun immaginario. È nello spettatore l’opera che lo vede da dentro e quindi è lui che vede sé stesso, il suo occhio, che nel suo essere soggetto funzionale, conserva, pur essendo soggetto, il suo essere mezzo per vedere che è il significato proprio della parola spectrum, spettro. È in lui lo spettro, come Dio è in Gesù, come l’invisibile nel visibile: lo spettatore è il fantasma del suo spettro.

La creazione dell’apparizione coincide, quindi, con lo svelamento dell’invisibile nel visibile, dello spettro nel fantasma. Le modalità attraverso cui, in teatro, accade questo svelamento sono diverse. Nel lavoro di Romeo Castellucci un ruolo cruciale è ricoperto dalla realtà. Castellucci la utilizza in maniera non dissimile da quella “quotidiana”, il punto è che «un tale residuo di realtà – ad esempio lo stupro nel “Purgatorio”, ma anche Pol Pot in “Santa Sofia. Teatro Khmer” (1986), Auschwitz in “Genesi” (1999) o il coma in “Orfeo ed Euridice” (2014) – […] rivela allo spettatore ciò che è celato dentro lo spettacolo»[21]: una dimensione altra, in cui le immagini appaiono, poiché è lui stesso a crearne l’apparizione. «L’immagine non appare come la realizzazione integrale di significati disposti dal regista»[22] ma come il frutto della visione dello spettatore, che avviene in un presente senza tempo. L’immagine è data all’occhio imponendo all’individuo l’accettazione della sua posizione all’interno di questa materia dinamica – la messa in scena – immersa nel soggetto stesso, creando una situazione in cui «non è più possibile separare lo spettatore dal mondo in scena, dal visibile e dall’invisibile, dal conscio e dall’inconscio»[23]. Il problema dell’immagine, che la si analizzi come frutto malato, poiché incontrollato, dello spettatore o come esercizio registico, consiste nel fatto stesso che sia un’immagine e che, quindi, necessiti di qualcuno che la veda per essere ciò che è: qualcosa che si vede. Nel suo Orphée et Eurydice[24] Romeo Castellucci «penetra in profondità il mito dell’ingiunzione a “non guardare!” – mito antiteatrale par exellence – che è al cuore della sua riflessione scenica[25]»[26]. Ad essere posto in questione è lo spettatore stesso, che è investito della colpa di star guardando, costretto e convocato a stabilire una relazione con l’immagine che lo rende colpevole. Lo spettatore è posto dinanzi a un’immagine di cui è la fonte e questo rappresenta sempre un rischio che per Castellucci è una condizione necessaria all’arte: «il cuore della condizione teatrale»[27]. Avvertire questo rischio è inevitabile poiché «quando siete davanti a un’opera d’arte, avete la sensazione di essere guardati dall’opera, e non il contrario. Il vostro sguardo non si posa su un oggetto ma diventate voi, piuttosto, l’oggetto dell’opera […] improvvisamente non siete di fronte, ma dentro l’opera»[28] e, quindi, l’opera è dentro di voi.

Orphée et Eurydice permette quindi all’artista italiano di incontrarsi e interrogarsi sui rischi, le problematicità ma anche i godimenti e i piaceri dello sguardo. Lo sguardo dei due amanti dinanzi al divieto di scambiarsene, di riconoscersi, di ricontrarsi nello sguardo dell’altro, di leggerci la verità in esso. «Lo sguardo e lo sguardo soltanto, conferma l’autenticità dell’amore così come la realtà della vita»[29]. Orfeo ed Euridice, Daniel ed Els, lo spettatore e la scena, tutti si guardano e allo sguardo corrisponde il rischio, il pericolo più grande: vedere ciò che non deve essere visto. «L’ingiunzione è tentazione, non tollera né errore, né sbaglio»[30], l’ordine a non guardare diviene per Orfeo l’unica via per riavere con sé Euridice, ma per quest’ultima lo sguardo privato del suo amato la rende invisibile, poiché nessuno la guarda, non può essere immagine, non è segmento di vita e allora non può essere amata. Orfeo non può amarla perché non la guarda e quindi non c’è. Lo sguardo per confermare il proprio amore, per far sì che l’invisibile esca dal visibile perché visto. Lo sguardo che dà la morte, l’occhio di Orfeo che vede, che crea l’apparizione di Euridice che, è vista, e quindi è, esiste e può morire per un’ultima volta. Euridice è un fantasma multiplo, è il fantasma del principio, della narrazione, poiché è morta ancor prima che essa sia nata in scena, ma è anche il fantasma etimologico che esplicita la visibilità dell’invisibile. Nel momento in cui Orfeo si volta, in cui Euridice è data al suo occhio, si crea l’apparizione, lei è un’immagine, è un fantasma, si verifica l’incontro di solitudine, poiché il corpo che muore ancora è costretto, rinchiuso, imprigionato nell’evanescenza di qualcosa di inaccessibile che è l’altro, che è Euridice. Allo stesso modo, può essere interessante guardare anche a Orfeo come a un fantasma, almeno narrativo: il poeta tracio dopo la concessione degli dèi parte per il suo viaggio negli inferi ed è letteralmente un uomo vivo che attraversa il regno dei morti. L’uomo cammina, canta fra le anime degli inferi, attraversa uno spazio altro che non appartiene al suo mondo, appare come il fantasma della vita alle creature dell’altrove ed è, ancora una volta, grazie alla presenza di esse che lo ascoltano, reagiscono alla sua presenza, ma che soprattutto lo vedono che Orfeo è visibile, esiste nel suo cammino negli inferi: non è un luogo vuoto, buio e abbandonato, le anime entrano in contatto con lui. L’uomo vivo, che non appartiene al mondo dei morti, che, quindi, non può essere in quel mondo, è, ed è l’invisibile scovato nel visibile della morte, il rovescio della vita. La vita – Orfeo – che è invisibile nella morte, è in essa e quindi può essere scovata, d’altronde: la fine è già nell’inizio, la fine è essa stessa l’inizio.

Dal punto di vista scenico, invece, l’utilizzo che Castellucci fa dello schermo apre a delle necessarie considerazioni rispetto allo spazio e come esso è diviso e quindi dato all’occhio dello spettatore. Esso diviene lo spazio dimensionale in cui ricercare visivamente e anche più semplicemente spazialmente il vedere ciò che appare, l’apparizione del fantasma e l’incontro con lo stesso. La scena è divisa fin dall’inizio da un velo di garza che determina un doppio spazio sul palco e allo stesso tempo funge da schermo. Il dispositivo resterà sul palcoscenico per tutta la durata della messa in scena; è il principale elemento di una doppia scenografia, sia fisicamente in quanto oggetto, ma anche dal punto di vista drammatico come metafora visuale del mito che viene posto sulla scena. Orfeo non attraversa mai questo velo di separazione, che è simbolo parlante della distanza fra il poeta e la sua amata, esplicita l’appartenenza dei due protagonisti a due mondi diversi (anzitutto visivi) ed evidenzia l’inaccessibilità che il soggetto ha verso l’altro. È importante puntualizzare però che fino a che narrativamente Orfeo non incontra Euridice, lo spazio in cui si trova l’attrice che interpreta la ninfa è completamente buio, questo comincia ad essere illuminato, a divenire visibile e a permettere allo spettatore di vedere l’interprete solo nel momento dell’incontro, ossia quando i due entrano in contatto e possono vedersi. Questo è un nodo cruciale nell’analisi che si sta tentando, poiché Orfeo ed Euridice entrano in contatto – si vedono – solo nel momento in cui il primo cede e causa la morte dell’amata. Orfeo la fa immagine, crea l’apparizione, la incontra poiché la vede e ne causa la morte.

L’immagine è la morte. […] L’immagine è una morte o la morte è una immagine. L’immaginazione è, per la vita, il potere di rendersi affetta da sé della propria rappresentazione. […] La presenza del rappresentato si costituisce grazie all’addizione a sé di quel nulla che è l’immagine, l’annuncio del proprio spossessamento nel proprio rappresentante e nella propria morte. Ciò che è proprio del soggetto è solo il movimento di questa espropriazione rappresentativa. In questo senso l’immagine, come la morte, è rappresentativa e supplementare, quindi spettrale.[31]

L’immagine è lo spettro della presenza che è fantasmatica, poiché è l’unico mezzo per vedere che ha Orfeo, che ha lo spettatore. Lo spettatore è Orfeo, è il colpevole della morte poiché è lui che vede Euridice, è lui che la rappresenta alla sua mente, che la fa essere nella sua visione e che quindi la ammazza. È la colpa di vedere e, quindi, di far esistere le cose in sé, nell’impossibilità di potervi accedere. Euridice appare dietro il velo, sfocata, opaca e materialmente e corporalmente diversa rispetto al nitido Orfeo, al corpo vivo dello spettatore. La ninfa è sospesa, almeno così appare, in una dimensione intangibile che può essere solo vista, nella solitudine di questa visione che ne causa la morte. Non c’è possibilità di attraversamento, il velo resta, la patina grigia, l’ombra di qualcosa che non si può toccare ma solo vedere che è ciò che crea l’apparizione al di là del velo e ciò che fa ripiombare, lo spazio scenico tutto, nel buio assoluto. Il fantasma si impossessa del teatro ed è l’unico a vedere ancora, e ancor prima che tutto accadesse. Euridice vede già Orfeo. Euridice vede già lo spettatore. Oltre il velo essa è già, ancor prima che apparisse, ancor prima di essere all’occhio dell’amato, dello spettatore.

La riflessione rispetto all’uso che Romeo Castellucci fa del velo/schermo impone una focalizzazione rispetto all’importanza che il regista cesenate dà al corpo, alla fisicità e, quindi, alla figura, all’immagine. Il corpo porta con sé in scena un senso plurale, non solo incarna un personaggio con le sue caratteristiche fisiche, ma diviene parte integrante della scrittura scenica. Questo fenomeno trova un suo punto di massima esposizione dal momento che il corpo dell’attore incontra lo schermo: «il contenuto dell’immagine diffusa attraverso lo schermo rivela il corpo in una maniera differente da quella che emana la presenza dell’attore sulla scena»[32]. Proprio per questo, anche le modalità di diffusione dell’immagine del corpo attoriale diventano elementi drammatici, così come lo diventano gli strumenti di cattura della stessa: la camera o l’attore intento a filmare.

Lo schermo, per Romeo Castellucci, ha un senso doppio rispetto al suo significato e alla sua funzione. È sia l’immagine che permette di proiettare che un materiale scenografico. Ha degli elementi in comune con lo schermo cinematografico, in quanto il supporto di immagini o video proiettati, apre naturalmente uno spazio scenico supplementare che apporta delle immagini differenti da quelle sul palco.[33]

In Orphée et Eurydice lo schermo, oltre a una funzione prettamente dimensionale, ossia di divisione spaziale con la conseguente creazione di dimensioni diverse, assolve a un ruolo fondamentale nella narrazione della storia di Els, attraverso l’utilizzo di didascalie e, poi, in maniera decisiva nel rendere possibile la sua presenza in teatro: la rende visibile, fa sì che essa possa apparire e possa incontrare lo spettatore. Lo schermo porta in scena il reale di Els attraverso la sua immagine quindi il suo fantasma, che appare sulla scena pur non essendoci fisicamente. Lo schermo permette la presenza visiva di Els, che diventa puro oggetto della visione dello spettatore. Il più grande oggetto posto in scena e anche, inevitabilmente, quello più ingombrante rispetto alle problematicità che l’incontro con lo spettatore crea in quest’ultimo, costretto in una posizione voyeuristica in relazione a un corpo infermo. È il corpo al centro della scena, un corpo incapace di muoversi se non attraverso il movimento delle palpebre e degli occhi, un corpo costretto all’immobilità seppur cosciente, capace di vedere e sentire, un corpo assente fisicamente sulla scena che diventa presente, raddoppiando il personaggio di Euridice – o ancor più brutalmente – incarnandolo. Castellucci attraverso il dispositivo scenico tenta di collegare due spazi, quello reale dell’ospedale e quello immaginario dello spazio scenico, poiché Els è realmente presente come immagine. Il suono del teatro è diffuso nelle cuffie indossate da Els e l’immagine, prima della strada e poi della stanza 416 dell’ospedale in cui è in cura la donna è proiettata sullo schermo. «Nasce allora una confusione tra reale e immaginario […] il mito e la storia di Els si intrecciano come queste due Euridice presenti in scena»[34], la vita vissuta da Els invade il palco, si fa teatro, confondendosi con il mito di Orfeo ed Euridice. Nonostante la sua immobilità, il suo silenzio, la sua reclusione fisica e sebbene sia assente, diventa scrittura scenica e si inscrive fortemente come presente nella scena, imponendo una riflessione rispetto al tema della corporeità. «Lo schermo diventa un mezzo per far apparire immagini insolite, rafforzando la caratteristica profondamente umana del corpo a un punto che il solo corpo dell’attore non potrebbe raggiungere»[35]. Vi è accesso a una visione diversa che non crea alcuna contraddizione con il corpo organico, pur mancando nella sua concretezza fisica, pur essendo Els solo proiettata, rivelando e sottolineando, anzi, l’importanza della materialità corporea dell’attore come necessaria prova della sua esistenza, per quanto la presenza simultanea di due attrici che interpretano lo stesso personaggio crei inevitabilmente un paradosso relativo proprio alla materialità. «È un paradosso attorno al corpo presente sullo schermo, che non è di carne e ossa ma rivela ugualmente la materialità del corpo»[36]. La presenza di Els, nel suo essere immateriale pur rivelando la sua materialità, mette lo spettatore dinanzi alla considerazione non solo della sua immobilità ma anche a relazionarsi in modo serio al suo stato. Ma forse soprattutto al «tipo di atto che lei ci offre in quello stato come testimoni. E il suo stato è qui e ora, in qualche modo il contrario del potenziale che la performance ci promette sempre quando fa apparire un atto, poiché il suo stato è, per definizione, irreparabile»[37].

Giorgio Agamben definisce la condizione di irreparabile come ciò che è consegnato senza alcun rimedio al suo essere tale e questo, allo stesso tempo, lo pone in una condizione di abbandono, di non aver nessun riparo[38]. Il corpo di Els è irreparabile rispetto alla sua condizione e il suo atto, il suo essere presenza nell’assenza materiale, essere un’immagine, essere, quindi, un fantasma, immette lo spettatore in una posizione di osservazione della condizione stessa di inerzia del suo corpo, ma allo stesso tempo della propria inerzia verso un incontro che non può avvenire, se non nelle proprie solitudini. «Per tutto ciò l’irreparabile chiaramente non è nulla. Per Els, in un certo senso è “tutto”»[39] e lo spettatore diviene testimone di questa irreparabilità che riempie la scena, che si scontra con l’orizzonte che l’opera gli presenta, ossia, il non essere in grado di non essere. «La necessità che nonostante o forse a causa di tutto Els continui a vivere, la potenzialità di poter non essere […] ma qui ci viene anche mostrata una situazione straordinaria dove Els è in grado di “non non essere”, dove lei è appunto capace dell’irreparabile»[40]. E lo spettatore inerme e attonito, stanato dall’apparizione, dal suo essere, dal vedere questo invisibile che è nella sua irreparabilità nel suo “non non essere”, ne è investito. È un’irreparabilità che grida esistenza quella di Els: la capacità di fuggire dalla non esistenza nonostante la condizione del suo corpo non abbia alcun rimedio, nonostante nell’immagine di questa donna si incastrino in una simultaneità problematica anche i due caratteri dell’irreparabilità per Spinoza – la certezza della sicurezza e della disperazione – «non si teme per lei, poiché si trova nel più sicuro luogo possibile, ma si potrebbe disperare per la situazione»[41]. Els nella sua irreparabilità vive l’unica condizione possibile per fuggire dalla stessa. Els nella sua immagine vive l’unica condizione possibile per essere nel presente vivo del teatro. Come Euridice nella sua morte trova l’unica via possibile per essere all’occhio dell’amato e dello spettatore, per essere e scappare dal non essere e, quindi, dal non poter essere amata. Come il fantasma nel suo essere invisibile trova l’unico modo per essere visibile, mostrando la visibilità dell’invisibile.

Un’ultima riflessione che intendo sviluppare rispetto all’opera di Castellucci è intorno ai ri-guardi che abitano l’opera. Come detto, le due parti dello spazio scenico dentro cui si muovono le due cantanti-attrici sono divise dallo schermo – e quindi create dalla sua presenza – che proietta le immagini relative a Els, costituendo a sua volta un ulteriore spazio visivo. Tuttavia, vi è un ultimo spazio fondamentale: la platea abitata dagli spettatori. L’asserzione principale e fondante in questo caso è: l’incontro tra i vari spazi non può prescindere in alcun modo dall’evento della messa in scena. L’incontro accade perché ci sono le attrici sul palcoscenico, Els in ospedale proiettata sullo schermo e gli spettatori o, meglio, ogni singolo spettatore seduto in platea. Senza questa condizione non vi è incontro, non c’è occhio, non c’è corpo. È l’evento teatro che crea l’incontro, lo fa apparire, rende possibile che le attrici possano guardare la platea, gli spettatori possano guardare il palco e che l’immagine di Els, quindi il fantasma, possa guardare davanti a sé. Allo stesso tempo, quanto detto è vero anche alla rovescia ossia che il fatto che i vari soggetti possano vedere, possano quindi incontrarsi, crea l’evento teatro. Walter Benjamin parla del teatro come diviso da un «abisso che separa l’attore dal pubblico come i morti dai vivi»[42], il punto è che Romeo Castellucci, nel reintrodurre questo abisso, non divide realmente pubblico e scena: «il regista sembra risvegliare questa potenzialità, connaturata al teatro, di stabilire un incontro fra i vivi e i morti […] fa in modo che questo incontro si produca attraverso un abisso che divide il pubblico da sé stesso»[43]. Questo è possibile in quanto ciò che accade sul palco non è semplicemente dato all’occhio dello spettatore, ma si compie in esso, così come nelle attrici e in Els: tutti si vedono, tutti si lasciano attraversare nel loro essere corpo senza organi dotato di occhio che permette tutto ciò. Tutti vedono l’apparizione l’uno dell’altro, perfino il fantasma di Els – la sua immagine. L’abisso di Benjamin è dislocato, non è in platea, trova la sua dimora nel palcoscenico stesso che diventa il punto di incontro di questi ri-guardi che fanno essere gli oggetti degli sguardi stessi, quindi vicendevolmente, ma nella solitudine del proprio occhio che vede ciò che appare. È come se nel buio dell’abisso, del palcoscenico, si incontrassero i fantasmi di Orfeo ed Euridice, e, insieme a loro, il fantasma di ogni singolo spettatore e quello di Els, o se non il loro, quello dei loro occhi, dei loro sguardi. Uno sguardo, quello dello spettatore verso Euridice ed Els che è volutamente sfocato poiché il regista italiano sostiene essere «la sola condizione possibile per guardare l’abisso che si offre ai nostri occhi, in quel preciso istante. Vederla e allo stesso tempo non vederla, la mancanza di dettagli nel campo visivo, significano una distanza attraverso la quale io spettatore posso confondere quella persona sdraiata nel letto con la mia figura»[44]. Poiché, è sempre di un ri-guardarsi che si tratta, poiché tutto è un riconoscimento di sé, un ri-trovarsi al di là dello specchio e allora l’incontro è con sé stessi: è un incontro di solitudine.

Neppure nell’atto di volgersi da un tipo di spettatore all’altro, vale a dire dalla platea verso la profondità del palco, verso la superficie dello schermo in cui è proiettato “il regno delle ombre” giacché l’intero “regno delle ombre” insieme al pubblico che sembra contenere, si dissolve fino a diventare nulla più che la superficie bianca di uno schermo. È in questo momento, nell’atto di girarsi a guardare, che si rende impossibile il vedere; è qui che l’allestimento organizza le relazioni fra i suoi spettatori: una relazione impossibile che, per almeno uno dei gruppi (il pubblico a teatro), offre l’esperienza di tale impossibilità sentita come condizione di solitudine estrema. Una solitudine in relazione.[45]

La messa in scena diventa un’esperienza vissuta tra vivi su cosa sarebbe essere morti gli uni per gli altri: è un richiamo alla separazione e all’opacità che, pur potendo compiersi solo con la propria morte, è presente nonostante tutto, durante la vita.[46] È il mistero della verità della cosa, quindi, del teatro che è il fantasma che rende possibile l’incontro, è la visibilità dell’invisibile che è già, del reale che incontra l’immaginario, nel simbolico e fa sì che il teatro sia. In qualche modo è il mistero della vita, dell’umano, dell’identità che è solo nel suo apparire, nel suo rendersi immagine, nel suo incastrarsi tra gli occhi dello spettatore, laddove i filosofi greci pensavano si incastrassero i sogni. Dinanzi alla visione di Orphée et Eurydice «lo spettatore sperimenta la radicalità di un teatro del corpo che abbraccia le altezze e le profondità dell’esperienza umana, che rivela la tragedia di essere caduti in un corpo, la nostra irrimediabile cosalità»[47]. Se per Els l’irreparabilità costituisce l’unica condizione per sfuggire al fatto stesso di non essere, per lo spettatore costituisce l’impossibilità di sfuggire a una riflessione sulla prigione del corpo, sulla sua caducità e la sua fine: in questo caso, ancor più crudelmente, su una fine che non è finita, ma che continua ad essere, senza tempo, incarnata da Els.

In questa visione qualcosa ci commuove. È una commozione che rifiute la stereotipata condiscendenza del sentimentalismo. È forse la pietas che si genera quando ci sorprendiamo per essere stati chiamati per nome. E in quel preciso momento sta a noi decidere se distogliere lo sguardo, attardarsi, o forse guardare per l’ultima volta.

Come Orfeo nel mito, come Daniel per Els, lo spettatore è chiamato alla scelta, l’unica vera scelta che ha sull’immagine, sull’essere dell’immagine. Lo spettatore, fonte dell’immagine incontrollata, è l’unico che può interromperne l’essere, l’unico che può porre fine alla rappresentazione, al teatro: è in questa fragilità dell’immagine che si nasconde la bellezza dell’arte teatrale, il rischio che il teatro si prende ogni volta che accade, quello della propria esistenza. Basta veramente poco e nulla c’è, nulla esiste. Basta che lo spettatore distolga lo sguardo, che ponga il suo occhio in un altro luogo, che vada via, che si sottragga al suo essere creatore di ciò che appare, che venga meno all’incontro con la solitudine della sua esistenza. Basta che rifiuti di inventare – di trovare – nel fondo del visibile l’invisibile, che rifiuti di apparire e quindi di far apparire, di stanare e quindi di essere stanato. Basta poco: basta che rifiuti la bellezza che è nell’opera, che è nel teatro, che, quindi, è dentro di lui.

È questa la bellezza: essere stanati. La bellezza non è un oggetto. È in ognuno di noi. Non è semplicemente una forma bella, ben proporzionata. La bellezza è venire sorpresi, anche dalla bruttezza, dalla violenza, e dalla tenerezza, ovviamente. La bellezza è come un raggio capace di toccare un angolo nascosto nel fondo di noi stessi. […] La bellezza sta nell’esattezza. Siamo toccati dall’esattezza di una forma, dall’esattezza di un altro tempo in grado di esprimersi, di andare oltre la comunità, trascendere il linguaggio, rompere gli argini e penetrare la coscienza.[48]

È l’inespresso, l’indeterminato, è ciò che permette allo spettatore di raggiungere le ragioni più inesplorate del pensiero, la visione di ciò che appare poiché ciò che l’altro è, è inaccessibile. Il teatro non concede tregue ma solo sguardi sulla vita in cui ognuno è chiamato a salvarsi. Sguardi di cui lo spettatore è testimone, è chiamato a essere memoria di ciò che ha visto, destinato ad essere luogo e voce dei resti della visione, dell’immagine che è mortifera: c’è nascita, passione e morte, non c’è resurrezione, c’è solo un luogo abbandonato, il sepolcro vuoto di Gesù Cristo che è inizio del cristianesimo che è cuore pulsante e tenebroso del teatro. C’è solo lo spazio tra la mano del Battista e il corpo inaccessibile di Dio, ed è tutto in quello spazio che resta come traccia del fantasma, della sua apparizione, del suo essere prima ancora che appaia e sia quindi per me che lo vedo. Ci sono gli occhi di Els, le mani di Daniel che le carezzano i capelli, lo spettatore che guarda ancora una volta e il buio del teatro. C’è la fine: un nome su uno schermo e il dolore di essersi visti e non essersi mai incontrati. Si può dare forma al dolore? L’occhio che si chiude e piange una lacrima. Si vela e rivela sé stesso, si fa spazio per essere attraversato, per accogliere il mistero che è l’altro e mostra ciò che è oltre lo sguardo, ciò che è dentro l’occhio stesso, la visibilità dell’invisibile: la lacrima. Una lacrima che vede.

NOTE

[1]A questo proposito, è interessante osservare come l’angelo in questione, che guarda dritto verso l’osservatore svolge una funzione pressoché identica a quella del “festaiuolo”, colui che, nel teatro rinascimentale, commentava e presentava gli spettacoli. Nel quadro il ruolo è esplicito nella sua posizione oltre che nella sua azione che corrisponde a un richiamare l’occhio dell’osservatore e direzionarlo, tramite gli sguardi degli altri due angeli, verso la figura di Gesù.

[2] Vangelo secondo Luca, 3 21-22, trad. it. TILC

[3] La datazione dell’opera è incerta. Gli storici dell’arte concordano nel dire che è plausibile che sia stata realizzata tra il 1440 e il 1450.

[4] Cfr. Plutarco, Quaestiones convivales, VIII 2 (Moralia 718c-720c)

[5] Il rosso, il blu e il bianco sono i colori degli abiti dell’Ordine dei Trinitari istituito da papa Innocenzo III nel 1198.

[6] L’esistenza in questa analisi non è un discorso di fede, ma un discorso ontologico.

[7] Cfr. Supra, Fondamenti teorici o anche: vocabolario organico, par.1

[8] J. Derrida, Spettri di Marx, Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, trad. di G. Chiurazzi, Milano, Raffaello Cortina, 1994, p.14

[9] R. Castellucci, Incontro con Romeo Castellucci, DAMS Università di Bologna, 15 aprile 2021, mio il corsivo

[10] J. Derrida, Spettri di Marx, cit., p.129

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] F. Saffioti, La questione dello spettro e l’autoritratto, Giardino di B@bel, n.8, 2010, p.216

[14] A questo proposito, Francesca Saffioti afferma: «Lo spirito vorrebbe rimanere puro, al punto da poter prescindere anche dall’essere in vita, rischiando sempre di cadere nello spiritualismo. Lo spettro invece non si sottrae al mondo, o meglio, si offre al mondo nella forma della sottrazione, assumendo una qualche forma corporea, liminare, sospesa fra il visibile e il non visibile» (F. Saffioti, La questione dello spettro e l’autoritratto, cit., pp.215-216)

[15] F. Saffioti, La questione dello spettro e l’autoritratto, cit., p.217

[16] J. Derrida, Spettri di Marx, cit., p.14

[17] A questo proposito, Derrida in Della grammatologia fa coincidere la questione dello spettro con quella del supplemento, dichiarando che l’uno è l’altro in quanto sono una «presenza di morte nel cuore della parola viva» (J. Derrida, Della grammatologia, a cura di G. Dalmasso, trad. di R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri e al., Milano, Jaca Book, 1969, pp.163-164). La parola, così come l’immagine, non può restituire la cosa, ma è un sostituto della stessa, un supplemento inteso come ciò che è al posto di una presenza a cui non si può mai attingere.

[18] M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p.137

[19] S. Vitale, La dimora della lontananza, cit., p.33

[20] Ivi, pp.35-36, mio il corsivo

[21] D. Semenowicz, Le cattive immagini in P. Di Matteo (a cura di), Toccare il reale. L’arte di Romeo Castellucci, Napoli, Cronopio, 2015, p.106, mio il corsivo

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Nel 2014 Romeo Castellucci ha messo in scena Orfeo ed Euridice in due versioni: quella di Gluck nella versione del 1762 nel quadro del Wiener Festwochen a maggio; quella nella riorchestrazione di Berlioz del 1859 alla Monnaie di Bruxelles a giugno. Più che di due opere strettamente connesse fra loro, bisognerebbe parlare di due possibilità rispetto allo stesso motivo, con libretto e orchestrazioni simili. Le differenze seguono anzitutto le caratteristiche musicali delle due versioni dell’opera: il passaggio dall’italiano al francese, dal contro-tenore – Bejun Mehta nella versione di Gluck – alla mezzo-soprano – Stéphanie d’Oustrac in quella di Berlioz – e quattro Euridice: Christine Karg, soprano, e Karin Anna Giselbrecht a Vienna, e Sabine Devieilhe, soprano, ed Els a Bruxelles. Castellucci, infatti, con una scelta radicale e dalla enorme forza emotiva, decide di assegnare il personaggio di Euridice contemporaneamente a una cantante e a una giovane donna realmente in coma o pseudocoma (locked-in syndrome), alla quale resta la possibilità di comunicare attraverso il movimento dei soli occhi. In questa sede la versione di riferimento è quella andata in scena a Bruxelles. Trovo necessario darne una descrizione al fine di rendere agevole al lettore i riferimenti alla stessa presenti all’interno del saggio. La scena è composta da un gigantesco schermo e al centro del palco una sedia vuota. Lì si collocherà Orfeo per alzarsi durante le arie cantate, i cori, i duetti e i recitativi, Euridice, invece, sarà posta al di là dello schermo, segnando già soltanto logisticamente una differenza spaziale fra i due personaggi. L’altra Euridice è Els la cui storia è raccontata, in un primo momento, da scritte proiettate sullo schermo che sembrano costituire il vero libretto d’opera. Lo spettatore, quindi, vede contemporaneamente Orfeo in primo piano in scena, Euridice al di là dello schermo e sullo schermo la storia e le immagini di Els. È proprio in questa sovrapposizione e in questo montaggio tra la storia di Orfeo ed Euridice e di Els e del marito, che tenta invano di riportarla in vita (Orfeo o il marito di Els?) sta l’intuizione di Romeo Castellucci e l’intero sviluppo dell’opera. Le due storie si intrecciano, si mescolano, vanno di pari passo, poi si superano e poi ancora si ritrovano, in una linea temporale che è descritta e inscritta proprio nella coincidenza impressionante fra le due narrazioni, nel parallelismo tra mito e tragedia reale e intima che risulta sempre più evidente. Nel libretto dell’opera la scena si apre con Euridice morta: sarà Amore a intercedere e indicare la via per l’Ade a Orfeo, al racconto della morte della ninfa corrisponde il dramma inaspettato di una trombosi celebrale della giovane Els mentre è a casa con i suoi due figli. Il dolore di Orfeo è espresso dalla e nella triplice invocazione d’apertura a Euridice che si incrocia con la vicenda di Els attraversata dalle memorie del quotidiano che sfuggenti attraversano lo schermo, e quindi la scena. Amore porta Orfeo nell’Ade da Euridice, ma allo stesso tempo un altro uomo, il marito di Els, Daniel, si sta dirigendo in un inferno fatto di camere asettiche, respiratori e, soprattutto, silenzio. Tutto è sfuocato e il viaggio prende la forma di una presa diretta sulla strada vista da una macchina in corsa che giunge dapprima in un boschetto, figurativamente i Campi Elisi, che non sono altro che i giardini dell’ospedale e poi alla stanza 416: la stanza di Els. «L’inferno invano ci separa» canta Orfeo. Daniel, il marito, in viaggio verso Els, ha dinanzi a sé un corridoio bianco che si perde in un quadrato nero: è lo sconosciuto, è la distanza, è ciò che lo aspetta ma senza arrendersi perché come prosegue a cantare il suo alter ego in teatro: «L’amore tiene in vita la fiamma». L’opera prosegue, a poco a poco entriamo nella stanza di Els e di lei, sfocatamente, cominciamo a vederne i dettagli: la sua mano bianca, immobile, come morta. Poi l’incontro, il contatto: «Vieni, vieni Euridice, sono io», la mano di Daniel sfiora Els con tenerezza, si incontrano gli sguardi, gli occhi che sono l’unico modo che la giovane donna ha per comunicare, l’unico modo che ha per parlare col suo amato. Ma lo spettatore è come Daniel, è in Daniel, è Orfeo che cerca la sua Euridice, lo spettatore difatti vive il tutto in una soggettiva. Ma il contatto non è solo narrativo e neppure siamo solo noi ad averlo con Els attraverso la ripresa nella sua stanza, il contatto avviene anche in verso contrario e la moneta di scambio è la musica del poeta Orfeo, delle cuffie rendono possibile per Els l’ascolto di ciò che accade in teatro. Il soprano piange, Euridice si tormenta, perché il suo amato non le rivolge lo sguardo. Orfeo resiste, poi vacilla, lamenta agli dèi il tormento inflitto, chiede aiuto, sta perdendo la ragione: Orfeo, non ce la fa, si volta. Gli occhi di Els, ora, messi a fuoco, si muovono, le pupille paiono fissare lo spettatore alle volte, altre scompaiono dietro le palpebre. Orfeo di spalle in teatro, «O dio, muoio» canta Euridice, la telecamera che piano si allontana da Els fino al bianco infinito dello schermo, che è il luogo in cui perdiamo la giovane donna in ospedale ma è anche il luogo che sottrae la cantante alla scena. La cantante che interpreta Orfeo intona la famosa e triste aria J’ai perdu mon Eurydice: tutto ora è buio, le luci di tutto il teatro si spengono, il bianco diventa nero, la vista diventa cecità, lo sguardo fatale è fatale anche per lo spettatore, tutto sprofonda nel vuoto, poi piano il lamento di Orfeo che invoca la sua morte, «Che la morte mi accolga». Ma l’opera prevede un happy ending: Amore torna sul palco e fa incontrare i due amanti nel mondo dei vivi, un meraviglioso scenario in video 3D creato da Apparati effimeri, collaboratori di Castellucci, che riporta dal buio assordante della scena al paesaggio bucolico dove appare Euridice nuda e bianca come una Venere di Botticelli: «la Ninfa-Euridice riguarda ancora una volta Orfeo al di là della garza. Il progressivo trascolorare dall’alba alla notte fonda allude a una ciclicità inalienabile». (P. Di Matteo, Catabasi d’amore, programma di sala, Teatro Grande di Brescia) Orfeo la raggiunge, Daniel raggiunge di nuovo Els, le sue mani delicatamente tolgono le cuffie alla sua amata e le accarezzano i capelli tre volte: il contatto si interrompe, sullo schermo resta l’unica cosa che non è reale (per volontà della stessa paziente), il nome: Els.

[25] Diverse sono le produzioni di Romeo Castellucci in cui il mito antiteatrale è affrontato: è il caso della prescrizione a «Non guardare» o «Non guardarmi» rivolta allo spettatore nel secondo atto di Giulio Cesare, in alcuni Episodi della Tragedia Endogonidia, in Schwanengesand D744.

[26] P. Di Matteo, Catabasi d’amore, programma di sala, Teatro Grande di Brescia

[27] J. Perrier, La disciplina dell’errore, cit., p.75

[28] Ivi, p.76

[29] Ivi, p.155

[30] Ibid.

[31] J. Derrida, Della grammatologia, cit., p.210, mio il corsivo

[32] S. Kim, L’écran chez Romeo Castellucci: une recherche sur l’humain, in J. Féral (a cura di), L’acteur face aux écrans. Corps en scène, Parigi, L’entretemps, 2018, p.249, mia la traduzione, mio il corsivo

[33] Ibid.

[34] Ivi, p.252, mio il corsivo

[35] Ivi, p.253

[36] Ibid.

[37] A. Read, Orfeo ed Euridice di Romeo Castellucci. Scene dall’ultimo spazio umano, in F. Bortoletti e A. Sacchi (a cura di), La performance della memoria. La scena del teatro come luogo di sopravvivenze, ritorni, tracce e fantasmi, Bologna, Baskerville, 2018, p.466

[38] Cfr. G. Agamben, Irreparabile in Id., La comunità che viene, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, pp.28-29

[39] A. Read, Orfeo ed Euridice di Romeo Castellucci, cit., p.466

[40] Ivi, p.467

[41] Ibid.

[42] W. Benjamin, Che cos’è il teatro epico?, in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, trad. di E. Filippini, prefaz. di C. Cases, Torino, Einaudi, 2003, p.130

[43] N. Ridout, I vivi e i morti: la solitudine in relazione in P. Di Matteo (a cura di), Toccare il reale, cit., p.107

[44] P. Di Matteo, Catabasi d’amore, cit.

[45] N. Ridout, I vivi e i morti: la solitudine in relazione, cit, pp.113-114

[46] Cfr. Ivi, p.114

[47] P. Di Matteo, Catabasi d’amore, cit.

[48] J. Perrier, La disciplina dell’errore, cit., pp.76 e 120-121

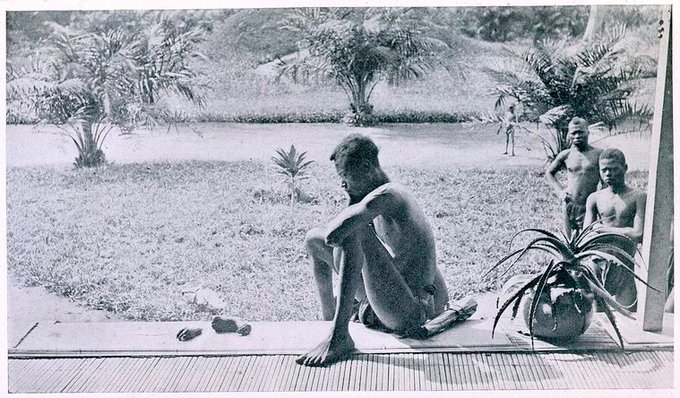

(San Francisco, 1870).

(San Francisco, 1870). Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

(il 15 marzo, per i tipi della nuova, piccola e agguerrita Qed, è uscito “Il violinista Igor Brodskij”, il nuovo libro di Romano Augusto Fiocchi, nostro amico e collaboratore. Ve ne anticipiamo l’incipit, sperando di incuriosirvi. G.B.)

(il 15 marzo, per i tipi della nuova, piccola e agguerrita Qed, è uscito “Il violinista Igor Brodskij”, il nuovo libro di Romano Augusto Fiocchi, nostro amico e collaboratore. Ve ne anticipiamo l’incipit, sperando di incuriosirvi. G.B.)