Philippe Muray c’è!

di

Lakis Proguidis*

traduzione di Francesco Forlani

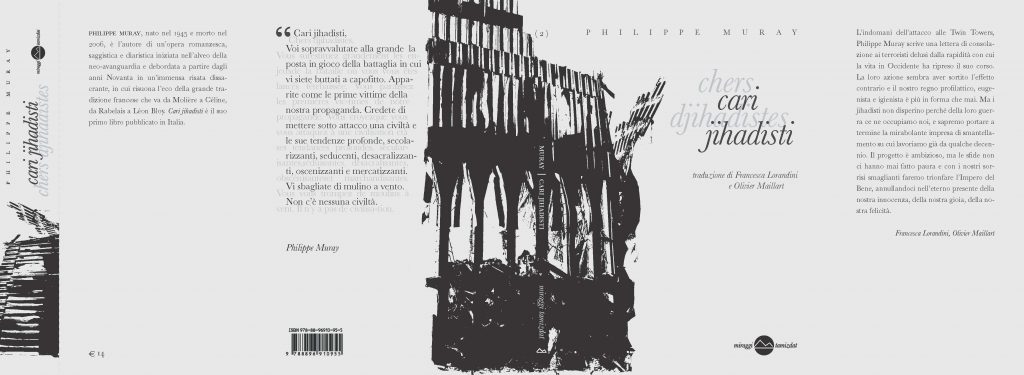

(Saluto con estrema gioia la pubblicazione da parte delle coraggiose Edizioni Miraggi, (Tamizdat) di Cari jihadisti di Philippe Muray. Una gioia che ha due ragioni ben precise: la prima è che si tratta della prima in Italia di una delle voci più contre- courant del dibattito politico e letterario francese; la seconda è che questo è avvenuto grazie all’Atelier du Roman che ce lo ha fatto conoscere e amare, e a Nazione Indiana che in questi anni per mio tramite ha proposto delle traduzioni tamizdat di alcuni suoi testi. Ho chiesto ai ragazzi di Miraggi di pubblicare la Postface al libro sperando di fare cosa a voi gradita. Sempre a proposito di Cari jihadisti… segnaliamo la pubblicazione in contemporanea del testo di Olivier Maillart, traduttore con Francesca Lorandini dell’opera di Muray, sul sito diretto da Giacomo Verri. effeffe)

Cari jihadisti… non è un pamphlet, né una beffa mediatica, né tantomeno una provocazione di quelle a cui hanno preso gusto in questi ultimi anni intellettuali e pubblico, non è neppure un ciclostilato militante di quelli che fanno la felicità dei blogger e ingrossano i ranghi degli eterni ottimisti. È un libro che fa appello al buon senso. È una profonda riflessione sulla morte della nostra civiltà occidentale, preparata, programmata e infine messa in opera da un’altra civiltà detta anche quella occidentale. Non sono giochi di parole. Muray parla dell’Occidente vampirizzato. Della civiltà che è riuscita in mezzo secolo ad autoconsumarsi, a fagocitare la propria forza vitale, a sbarazzarsi di qualsiasi cosa avesse in avversione, a disertare totalmente i propri valori, ovvero «lo spirito critico, la conflittualità, la capacità di assorbire il Male o il demoniaco e di comprenderli per combatterli».

Che ci siano voluti quindici anni per tradurre e togliere dal francese questo saggio di Philippe Muray, nonostante la sua attualità, come dire, scottante, mette in luce la carenza essenziale delle nostre società sovrainformate. Gli opinionisti che si agitano senza sosta ai quattro angoli del pianeta per i diritti dell’uomo e per la sovrabbondante letteratura che ne consegue, sono apparentemente poco inclini alla facoltà umana più elementare: riflettere. Ma può succedere, eccone la prova. Per goderselo, bisogna prendersi la parentesi del tempo della lettura e isolarsi dal chiacchiericcio mediatico, concentrandosi sull’attualità dello sguardo di Muray sulla nostra civiltà.

Di tutta questa storia, lunga tre millenni, non si è saputo mantenere, o, per meglio dire, non si è voluto mantenere che un’etichetta: Occidente. Cari jihadisti… spiega questa transustanziazione diabolica, questa negazione di se stessi senza essere stati costretti da un nemico esterno, da una forza ostile. E ora è questo Occidente per così dire post occidentale che si propaga dappertutto, che conduce l’umanità intera verso la globalizzazione, se necessario col fuoco e col sangue. Ma – si potrebbe pensare con cognizione di causa – l’Occidente non doveva a detta di tutti essere sul punto di esalare l’ultimo respiro, privato delle sue qualità intrinseche, di queste armi immateriali? Ricrediamoci, e ricredetevi «cari jihadisti», colui che si è rivelato capace di succhiare il proprio sangue è imbattibile. Muray dixit.

Ovviamente Cari jihadisti… non è il solo libro di Philippe Muray a non essere stato tradotto. L’insieme della sua opera, infatti, romanzesca, saggistica, poetica e critica, già mantenuta ai margini in Francia, attende il giorno in cui gli editori degli altri paesi d’Europa (nel senso geografico del termine) si sovverranno del fatto che il loro mestiere non consiste preminentemente nel riprendere e diffondere le opere degli autori di ampio consenso e dei sovversivi di servizio. La voce di Philippe Muray è unica, inimitabile. Nei decenni che sono seguiti in Francia ai «trenta gloriosi» (1945-75), Muray è stato uno dei rari scrittori a non partecipare, consapevolmente, alla grande carnevalata della commercializzazione dell’arte e dello spirito, annunciata a suon di tromba come imprescindibile. Si è battuto fino alla sua morte prematura nel 2006 per non diventare come gli altri, per non soccombere alla seduzione della vita mediatica – televisione, presentazioni, cocktail di lancio e compagnia bella –, per non scrivere una parola senza essere in prima analisi convinto che quella parola sarebbe servita alla sua impresa demistificatrice, al suo sforzo di guardare concretamente il nostro mondo.

Dall’uscita del primo romanzo, Chant pluriel, nel 1973, fino al suo «lessico» Le portatif, uscito nel 2006, Philippe Muray ha pubblicato quattordici opere, di ogni genere letterario, e più di trecento articoli per riviste e giornali. Questi articoli, li ha raccolti in sei volumi di cui quattro intitolati Exorcismes spirituels e due Après l’Histoire. Non si può certo dire che una tale attività creativa ininterrotta durata trentatré anni, sorprendente, e sempre fuori dai sentieri battuti, sia passata così inosservata. Il suo primo grande saggio, Le XIX éme siècle à travers les âges (1984) – un affondo intellettuale formidabile a proposito dell’oscurantismo che generano lo scientismo e la razionalizzazione forzata della vita umana – è stato notato e accolto favorevolmente dalla critica alla sua pubblicazione. Però generalmente e in buona parte perché, come ho appena detto, non ha mai voluto stare al gioco, Muray è rimasto uno scrittore di nicchia, amato e difeso soltanto da alcuni scrittori anch’essi dotati dello stesso autentico spirito critico. Eppure va detto che il vero divorzio tra Muray e l’ambiente artistico e letterario francese è sopraggiunto nel 1991 con L’Empire du Bien, vera e propria matrice delle sue opere ulteriori, compresa Cari jihadisti…, pubblicata pochi mesi dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

Il 1991 non è un anno a caso. È il momento dell’insediamento di Eurodisney ottanta chilometri a est di Parigi. (Da allora, nelle guide turistiche vendute ai visitatori di questo gigantesco asilo nido, Parigi è segnalata come una tappa che merita davvero una sosta.) Ci sono in apparenza delle coincidenze che, viste da Marte, non lo sono affatto. Nel momento storico in cui l’Europa (per mano della Francia socialista) apriva il proprio cuore, geograficamente e metaforicamente, per accogliere in pompa magna l’industria infantilizzante americana, Muray pubblicava il suo Empire du Bien in cui scandagliava l’irresistibile ascesa dell’infantocrazia in tutti i campi della vita, pubblica e privata. La qual cosa non data certo da ieri. Tale culto dello stato infantile, di cui Eurodisney non è che il simbolo più esplicito, sopraggiunge per chiudere, probabilmente in modo trionfale, una lunga serie di tentativi che l’Occidente aveva intrapreso già da un secolo per liberarsi del patrimonio della propria civiltà: l’individuo libero, autonomo e creatore, altrimenti detto, l’uomo che cerca di evolversi. Vale la pena allora riportare un passaggio dell’opera citata in cui il lettore riconoscerà tra l’altro le origini di Cari jihadisti..:

Il telecollettivismo filantropico è l’erede perfetto e pacifico del dispotismo comunista, tutto un dispiegamento virtuoso di letteratura edificante, con tanto di pastorali alla Aragon e di idilli alla Éluard. I cervelli sono kolchoz. L’Impero del Bene attinge a piene mani da quell’antica utopia: burocrazia, delazione, esaltazione appassionata della giovinezza, smaterializzazione del pensiero, abolizione dello spirito critico, addestramento osceno delle masse, annientamento della Storia a forza di attualizzazioni, appello kitsch al sentimento contro la ragione, odio del passato, uniformazione degli stili di vita. È successo tutto in fretta, estremamente in fretta. La Milizia delle Immagini occupa il campo a suon di sorrisi e anchegli ultimi focolai di resistenza si stanno disperdendo. Sono stati abrogati i capitoli più risibili del programma delle grandi ideologie collettiviste (la dittatura del proletariato, in primis), ma il cuore del progetto rimane lì, gregario, nessun rischio che scompaia. Il trionfo dell’individualismo è un grande bluff, è una di quelle tante amene verità giornalistico sociologiche di consolazione, quelle che ci sciroppano quotidianamente in un mondo in cui ogni singolarità, ogni particolarità è in via di estinzione. Individuo dove? Individuo quando? In quale angolo recondito del nostro ridicolo globo trovarlo? 1

L’idea centrale intorno a cui si costruisce l’opera romanzesca e saggistica di Philippe Muray è che noi viviamo nel mondo dopo la Storia. Tale mondo somiglia del resto a tal punto al vero mondo storico d’un tempo che rischiamo di trascorrere la nostra vita lì dentro senza rendercene conto. Il che non esclude il fatto che un abisso incolmabile li separi. Il mondo storico include al suo interno il Male (il negativo, il granello che fa inceppare la macchina, il rifiuto dello stesso, lo spirito critico, il rovescio della medaglia ecc.). Il mondo poststorico si ostina a ignorarne l’esistenza. Il primo è costituito da una successione d’incarnazioni della lotta incessante tra il Bene e il Male, il secondo, si identifica solo nella lotta tra il Bene e il Bene. Sarà mai possibile? Sì, dice Muray.

Attraverso la festa non stop, il rumore di fondo mediatico, la diserotizzazione dei rapporti umani, la persecuzione implacabile dei piaceri individuali (supposti come nocivi alla salute), la svalorizzazione totale del passato e attraverso mille altre furbate dello stesso calibro, il mondo poststorico è riuscito ad ammazzare sul nascere qualunque idea secondo cui possa diventare esso stesso oggetto di critica e refutazione in blocco. Anime belle e malintenzionate hanno voluto accostare Philippe Muray a Francis Fukuyama che, negli stessi anni, parlava della «fine della storia».

È evidente che per i due scrittori il cuore dell’affaire è lo stesso: la Storia è finita. Confonderli sarebbe però davvero una mostruosità. Fukuyama è colui che danza intorno alla vittima, ben contento di essersene sbarazzato, ben lieto di vivere d’ora in poi nell’ultima era di un’umanità unificata (leggi: globalizzata) che non conoscerà più guerre nazionali (la nazione americana basta e avanza) néopposizioni ideologiche (il pragmatismo americano basta e avanza) né scarti di civiltà (il melting pot americano basta e avanza). Quanto a Muray, lui invece è lo sconfitto, al fianco della vittima. Si sente soffocare. Si batte con tutte le sue forze. Di questa nuova era dell’uomo sotto trasfusione «iperfestiva» e «ipersecuritaria» non ne vuole sapere, a nessun costo. Dieci anni sono trascorsi nell’euforia iperfestiva.

L’11 settembre 2001 l’Occidente (l’Impero del Bene) si risvegliava per scoprire sconvolto che il suo grandioso progetto di realizzare un mondo senza frontiere, lanciato l’indomani del crollo del blocco sovietico, in conclusione aveva ottenuto come unico risultato un terrorismo senza frontiere. Fuori discussione, per l’Impero del Bene, rimettere in causa le sue mire geostrategiche e culturali. Fuori discussione, ben inteso, riflettere anche solo per un istante sul legame profondo che esiste tra la trasformazione della terra tutta intera in supermercato e la follia assassina dei gruppi che si richiamano all’Islam. «Spiegare è giustificare» ha dichiarato il Primo Ministro francese subito dopo la recente carneficina del Bataclan, per sgombrare subito il campo da ogni idea d’un esame specifico di questo tipo di terrorismo, che imperversa sull’intero pianeta da almeno una trentina d’anni. Era fuori discussione perfino prendere in considerazione l’idea del Male come parte integrante dei nostri ideali e delle nostre opere. In compenso, si è optato per la guerra. Varrebbe la pena sapere, quantomeno, che senza una riflessione sulle cause principali di tale conflitto, quest’ultimo rischia di tramutarsi in rivalità mimetica, come direbbe René Girard, uno degli autori preferiti da Philippe Muray. Vincerà colui che sarà il più morto, ovvero noi, dice Muray. E mi preme sottolineare che non si tratta affatto d’una provocazione, di una di quelle trovate di spirito tipiche degli scrittori francesi.

È un aforisma che condensa una ricerca spirituale e artistica condotta per almeno tre decenni, un giudizio morale, maturato, ponderato in ogni suo dettaglio, analizzato in tutti i suoi aspetti, sulle sorti della nostra civiltà. In tal senso possiamo dire che Muray prolunga la messa in questione che Husserl e Valery avevano intrapreso tra le due guerre a proposito della crisi della civiltà europea. Inequivocabilmente.

Va tuttavia precisato che sia in Husserl che in Valery, si trattava di premonizioni, segnali d’allarme, segni che annunciavano la catastrofe in arrivo. In Muray la morte è sopraggiunta. Solo che il cadavere si crede più vivo che mai. Miracolo? Non direi proprio. L’elisir del Bene ci è stato fatto ingoiare a dosi massicce.

Eppure Muray non viene fuori dal nulla, non è senza precursori. Un anno prima della sua morte, nel 1947, Georges Bernanos aveva tenuto una serie di conferenze pubblicate postume e intitolate La libertà, per farne cosa? È la critica rigorosa di una civiltà che, al risveglio dall’incubo da lei stessa provocato su scala planetaria, rifiuta ostinatamente di trarne la benché minima lezione in vista di moderare i suoi immensi desideri di comfort e beni materiali.

Di qui le sue conclusioni: per ogni organismo la decomposizione comincia dopo la morte, per le civiltà da molto prima.

Philippe Muray ha fatto l’elogio di Georges Bernanos a più riprese in saggi e articoli. Come di Flannery O’Connor, Philip Roth, Milan Kundera e di tanti altri scrittori, soprattutto romanzieri, il cui sguardo obliquo sul mondo ha stimolato il suo. Eppure i suoi maestri, i veri maestri, rivendicati, ripresi ininterrottamente nei suoi scritti e commentati alla luce del presente, rimangono Balzac e Céline. Muray si richiama molto spesso alla loro eredità, alla loro arte di racchiudere in un abbraccio il mondo nella sua interezza. Nondimeno, mi preme sottolineare che supera i suoi maestri in un punto cruciale, esteticamente parlando. La sua risata tocca vette che farebbero sognare i suoi grandi modelli. Il che non significa che in tale campo sia stato solo e isolato, che tale risata prima di allora non sia risuonata. È risuonata eccome! È proprio con una risata che iniziano i tempi moderni. È la risata di Rabelais. Salvo che, nel caso di Philippe Muray, la risata non è soltanto l’elemento proprio dell’uomo come era stato per il suo nobile antenato. In un’epoca oscura come la nostra è d’obbligo servirsene come di uno strumento di tale finezza da permetterci di orientarci con la riflessione nella nebbia di tutte quelle idee che sembrano fatte con lo stampino e da cui siamo stretti in assedio.

* Lakis Proguidis scrittore e critico lettrario. Nel 1993 ha fondato e dirige la rivista L’Atelier du roman, con cui Philippe Muray ha collaborato in modo assiduo fino alla morte nel 2006.

[…] della postfazione al volume di Miraggi, firmata da Lakis Proguidis, Philippe Muray c’è!, su Nazione indiana, a cura di Francesco […]