Nuovi autismi 29 – Il fragoroso vuoto di senso della letteratura (una lettera)

di Giacomo Sartori

Cari ragazzi, permettetemi di chiamarvi così, io devo confessarvi che non conosco più di tanto questo romanzo che avete deciso di trasporre a teatro. Questo testo che vi ha parlato e sul quale volete lavorare è mio, nel senso che sono io che lo ho scritto. Sono io che gli ho dato vita – vita cartacea, per molti versi più pregnante e fervida della nostra – ai personaggi che in esso si dibattono, e soprattutto la sua lingua è il frutto del mio lavoro. Di questo sono sicuro. Ma mentirei se vi dicessi che so perché l’ho scritto, e mentirei ancora di più se vi facessi credere che so cosa vuol dire. La verità è che non ho la minima cognizione del perché esista, non ho la più pallida idea se significhi qualcosa. Il fatto che descriva una contingenza sociologica riconoscibile potrebbe far pensare che io detenga o ritenga di detenere le chiavi per decifrare quella stessa realtà: non è così.

Ma non fraintendetemi: mi fa piacere, un piacere sincero, che vi interessiate a lui. Mi da sollievo pensare che gli anni che ho passato a produrlo non siano inutili, e quindi per estrapolazione che nemmeno quello che faccio adesso – perché la mia vita resta ancora la scrittura – sia vano. È un palliativo che mi conforta e mi aiuta a vivere. Come potete immaginare non è facile dedicare mesi e mesi, anni, a un’attività che non ha alcun senso. Se però adesso un senso voi lo trovate, vuol dire che il mio agire ha una sua giustificazione, che forse la mia esistenza non è inutile. Per molte ragioni che adesso non ho voglia di disseppellire questo sillogizzare mi suona fallace, quasi un’impostura, e soprattutto illusorio, ma mi fa lo stesso bene. Come tutti gli uomini vivo anch’io di appagamenti fallaci e di illusioni. Sono anch’io un essere umano, sono anch’io sensibile – e forse più di altri – ai complimenti.

Quando ne parliamo io fingo di conoscerlo fin nelle sue indicibili intimità, fingo di essere quell’imperioso soggetto che ne detiene le redini, o comunque ne ha detenuto le redini. Questo è un esercizio che mi ripugna ma al quale sono abituato, perché mi si chiede di farlo anche in altre occasioni. Quando un libro viene pubblicato già la mia testa è altrove, già ho dimenticato il testo, o meglio ho cominciato a dimenticarlo – ho bisogno di dimenticarlo, una necessità fisica, legata a un istinto di sopravvivenza – devo però parlarne come se tutti i miei pensieri fossero ancora lì, come se fosse qualcosa che ha ancora a che fare con me. È una menzogna alla quale mi presto a malincuore: mi costa fatica – parlo di una misurabile tensione che produce malessere, non è una metafora – mentire. Lo considero però un prezzo da pagare, un male minore. Considero che l’inebriante libertà che mi governa quando scrivo valga bene questo agile pegno sociale. Nella vita tutti noi ci troviamo a sostenere ruoli che hanno lati spiacevoli, non vedo perché io dovrei esserne esente. Altri scriventi preferiscono trincerarsi in un’intonsa torre di avorio, io ho l’impressione che quell’arroganza mi sarebbe ancora più penosa. Senza contare che ne ricavo pur sempre, torno alla mia vanità, qualche soddisfazione.

Facevo l’esempio di un testo recente, figuriamoci allora un romanzo che va per la sua strada già da vari anni. Mostrare una complicità nei suoi confronti mi apparirebbe come inscenare un’intimità con un ex-amore che non frequento da tempo, quando ormai più niente ci lega, ed è anzi lievitata una mutua diffidenza. Del resto non siete tardi, e voi stessi vi siete accorti che conoscete meglio di me la vicenda e i personaggi. Leggo sulle vostre facce lo stupore, ogni volta che lo constatate. Ma se ci pensate è normale che sia così: voi il testo lo avete letto e riletto (come si dovrebbe leggere sempre, e come quasi nessuno più legge), io non lo bazzico da molto tempo. Anzi, si può dire che non l’ho mai fruito nella sua interezza e a mente fresca, senza tensioni e senza a priori, con mente innocente e per certi versi ingenua, senza ravvisare il seguito, come cioè si devono leggere i testi. È per questo che è ormai più vostro che mio. O meglio, è solo vostro.

La mia ignoranza è ben più sostanziale di quello che potrebbe sembrare, non riguarda solo i dettagli. Permea le linee di fondo, la sua stessa ragione di essere. Non so con precisione che rapporti intrattenga con la realtà effettuale e riconoscibile (molti hanno pensato che il suo movente fosse quello) che pretende descrivere, e che io non conosco (l’ho immaginata per induzione), pur avendola per certi versi nel sangue, e quindi conoscendola meglio di chiunque altro: davvero non lo so. Men che meno potrei allora dire se ha un qualche valore, se vale la pena leggerlo, se appunto emana un qualche senso. Certo nella mia testa ci sono ipotesi e convinzioni, certo rifletto anche su questo, come sulla mia pratica attuale di scrittura, ma devo constatare che non sono elucubrazioni davvero profonde, sono pensieri viziati dall’andazzo e dagli assilli del momento, contradditori e per così dire interessati: restano pur sempre mille miglia sotto l’orbita solitaria dove evolve il testo.

Non è quindi solo una questione di memoria che scioglie via via gli ormeggi, non è questione solo di tempo che passa. Quello che mi è impossibile è dare un giudizio generale. Ci ho lavorato per anni, ma mentre mi davo da fare pensavo mano a mano ai vari dettagli non al tutto. Non giudicavo, sgobbavo. Certo miravo a raggiungere un’unità, ma mi focalizzavo sui particolari anche infimi, sulle singole frasi, sulle inezie. Perseguivo un gusto globale, ma era un fine sempre irraggiungibile, per molti versi cangiante, sempre più lontano mano a mano che mi avvicinavo, non una realtà, non un compagno di viaggio. La mia visione era centrifuga, non centripeta. Nella mia testa c’era quella lucidità da alcaloide che solo la scrittura sa mantenere nel tempo, ma non avevo uno sguardo d’insieme, come nella vita non si capiscono gli amori e le passioni che ci travolgono. La visione d’insieme la si può avere solo a posteriori, solo quando non si è più coinvolti, quando si è ormai passati ad altro. Solo l’io che ha destituito quello precedente può giudicare il suo predecessore. Del resto qualsiasi giudizio letterario è sempre arbitrario e già datato, intrinsecamente errato. La letteratura non è fatta per essere giudicata, ma per essere fruita, omaggiata.

Non vorrei però che mi fraintendeste, la mia non è una dismissione di responsabilità. Mi considero in tutto e per tutto responsabile delle relazioni ambigue e per certi versi perverse che il testo ha con il cosiddetto mondo reale, come anche di ogni sua pecca, dei suoi eventuali pregi. Considero di essere il legittimo destinatario di tutte le critiche e delle eventuali lodi. E in fondo non ho timori in questo senso. Ho passato anni a limare ogni rotellina – per usare una metafora ormai obsoleta, ma che rende il lato artigianale e per certi versi impreciso che sempre ha avuto e sempre avrà la scrittura – dell’intricato ingranaggio. E quindi mi sento piuttosto sicuro del fatto mio. E se ho fallito, nella vita ci sono anche i fallimenti (ritengo anzi che nel percorso di chi scrive le disfatte siano necessarie), lo ho fatto dando il massimo di me stesso.

Se mi sforzassi potrei diventare esegeta di me stesso. Qualche volta – quando appunto mi ritrovo in situazioni che mi costringono a farlo – mi cimento. Mi trasformo in uno storico dell’io che sono stato, divento un critico letterario che analizza i testi che ho scritto. Scavo alla ricerca dei motivi episodici e profondi, metto in relazione, interpreto e decripto, risalgo e deduco, ricostruendo successioni e temi, pedinando il loro divenire. È un esercizio che non mi arreca alcuna soddisfazione, alcuna gioia, e soprattutto per il quale non mi sento dotato. È un compito utilitario che svolgo quando proprio non posso farne a meno, esattamente come mi obbligo a riepilogare i miei movimenti precedenti quando non trovo le chiavi di casa. Altre persone adorano questo lavorio di dissezione, questa autopsia di un cadavere già freddo, non io. Sento che non è il mio terreno, che non è lì che posso dare il meglio di me stesso, che anzi è lì che vengono alla luce i miei manifesti limiti. Io amo battermi con le vite impettite ma anche folli delle parole, amo tendere come archi nervosi le frasi, non mi interessa dissezionare, diagnosticare.

Cari ragazzi, da queste parole potreste forse dedurne che non credo nel potere gnoseologico e forse anche demiurgico della letteratura. E invece sono persuaso che nel suo fragoroso vuoto di senso pulsino le impalpabili verità che possono dare significato alla nostra esistenza. Non possiamo coglierle, come non si possono imprigionare senza ucciderle le farfalle, ma possiamo pur sempre ammirarle. Penso addirittura che testi letterari si annidino le divinità che abbiamo smarrito per strada con il cosiddetto progresso, o comunque la nascosta nostalgia che ad esse ci lega. A volte mi sembra anzi che la funzione precipua della letteratura sia per l’appunto quella di aprirci al divino, a quello che gli uomini hanno chiamato il divino, e che forse abita ancora in tutti noi, anche se non sappiamo più percepirlo. Penso che alcuni scriventi attuali arrivano ancora a infilzare con le loro frasi l’aurea di qualche sfaccendata ma pur sempre fulgida divinità: spesso si tratta di individui con le pezze sul culo o che annaspano nelle bassezze, spesso nella loro stessa meschinità. Cari ragazzi, anche se è forse patetico chiamarvi così, penso più prosaicamente che i testi che ho scritto non mi appartengono.

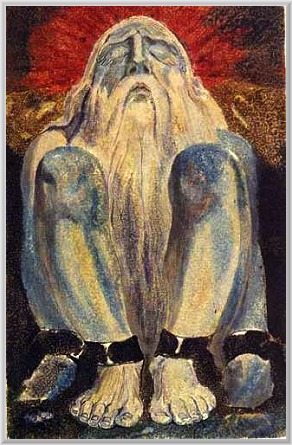

(l’immagine: William Blake, “Urizen in chains”)

incuriosito dal fatto che possa forse essere,tra gli ideologi di riferimento,una delle seconde scelte di Grillo dopo Casaleggio sono andato a vedere cosa c’era in biblioteca di Paul Watzlawick e ho trovato un “manuale per rendersi infelice”(spero che l’autore possa considerare la propria opera un incidente giovanile di percorso)dove stava un anedotto edificante che in altre salse trova infinite paternità,un po come i lampi di Flaiano.Ne riporto una variante analoga in calce poi chiudo perchè “Solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza”(cfr (Alfred de Vigny o Chateaubriand per qualcun’altro):

Vai in cantina a recuperare la bicicletta ma, accidenti, è bucata! Allora pensi di chiederla in prestito a Gigi, il tuo amicone di sempre che abita in fondo alla via. Ti incammini e parte il film: “ Adesso citofono, lo saluto e gli chiedo se mi presta la sua bicicletta, del resto, anch’io gliel’ho prestata quando me l’ha chiesta…..sì, però mi dirà che la sua bicicletta è nuova….e va be’….cosa c’entra?….anche la mia è stata nuova! Conoscendolo….poi mi dirà che sua mamma non vuole….sì, e chi ci crede…..cosa vuoi che interessi a sua madre se mi presta o meno la bicicletta nuova…..oppure mi dirà che serve a lui….ma io lo so che non è mica vero: lui ha la macchina…il punto è che proprio non me la vuole dare la sua bicicletta….ah, ma so io cosa rispondergli….”

Intanto arrivi da Gigi, citofoni, lui ti risponde e tu attacchi: “ Gigi, sai cosa ti dico? Vaffanculo tu e la tua bicicletta nuova!!!Io ne faccio a meno”.

http://www.zen95026.zen.co.uk/Music/Muse%20-%20The%202nd%20Law/12%20-%20The%202Nd%20Law%20Unsustainable.mp3

Sartori cosè un testo per sostenere le tesi che auspicano l’abolizione della S.I.A.E. ?

no, vorrebbe essere un testo per parlare – senza sposare una tesi in particolare – del rapporto con i testi già scritti; confesso che della SIAE so poco (ma pare che debba iscrivermi)

Le racconto un episodio:

un mio amico pittore, che a me piace al punto tale che mi sono ritrovato ad essere un suo collezionista, una sera mi invita nel suo studio per mostrarmi un opera, dice di non esserne completamente soddisfatto e vuole chiedermi un’opinione, un commento; di solito usava questo pudico espediente per invitarmi all’acquisto. Il quadro a prima vista mi piace, sono distratto però da una figura in basso a sinistra che non giustifico: nella composizione mi pare che sia fuori posto, ma non dico nulla di questa mia impressione all’amico, tiro invece fuori tutta una serie di suggestioni che l’opera mi trasmette, lo faccio come al solito misurando le parole ma senza esagerare con la misura, e normalmente so riferire le emozioni che un’opera d’arte mi suscita con una certa abilità. Non acquisto il quadro però, perché economicamente il momento non è opportuno, lui non si sarebbe formalizzato gli sarebbe bastato un acconto o una promessa d’acquisto che però non gli ho fatto. Torno a casa e il quadro mi tormenta quasi tutta la notte: mi addormento a notte inoltrata, facendo anche riflessioni che apparentemente nulla centravano con l’opera, finisco con l’avere immagini e rivedere situazioni personali ormai dimenticate. La mattina mi alzo convinto dell’acquisto. Lo chiamo per dirle che in serata sarei ripassato, ma senza dire che avrei acquistato l’opera, volevo rivederla ed essere proprio certo dell’acquisto. Arrivo nel suo studi e chiedo subito del quadro. Lui mi dice di averlo distrutto la sera stessa salvando solo la figura in basso a sinistra, che l’avrebbe rintelato e venduto separatamente, a quel punto la figura mutilata non suscitava in me emozioni; torno però a casa indispettito, poi lo chiamo e gli dico che ORMAI l’opera l’aveva mostrata a me e che pertanto non era più sua, vissi quella situazione come un affronto, sapendo bene di non aver nessun titolo per reclamare un opera che non avevo acquistato, sentivo che le mie parole erano profondamente ingiuste nei suoi confronti, ma sentivo anche altrettanto forte l’ingiustizia di essere stato chiamato come testimone e fruitore di un prodotto artistico per esserne poi privato; ancora oggi senza remore gli rinfaccio quel gesto. Mi chiede ancora la mia opinione sulle sue opere, ma confessa sempre di attendere qualche giorno prima di distruggerle o ricoprirle definitivamente, almeno che io non gli dia la mia autorizzazione nell’immediato.

p.s. non rileggo perdoni lo stile in difficoltà

p.p.s. con questo post si è superato.

Mi hanno preso tanti passi e per non scegliere non ne citerò nessuno ma sento vicino questo modo di intendere ciò che è scritto, qualcuno in quest’epoca potrà dire pure che un romanzo si pianifica, si decide, ci si chiede ‘che messaggio voglio dare’ e ‘quale visione della vita trasmetto?’. Ma la parte più vera di un romanzo capita, non si pianifica. Anche in tanti anni, anche senza senso.