New York, tornare a casa

di Giampaolo Graziano

Arrivo a New York imbottito di letture, di blues ascoltato male, e di nostalgia vera per un luogo che non ho ancora mai visto. Arrivo in un tardo pomeriggio d’agosto, viaggiando dietro a un tramonto che si stiracchia per ore e non ne vuol sapere di chiudere lo spettacolo. Si corrono questi rischi, volando verso Ovest: si crede di aver più tempo del dovuto, si diventa ottimisti.

E invece il tuo se e il tuo quanto deve deciderlo ancora qualcuno, appena metti piede a terra, nella hall scintillante di Newark, New Jersey. Dopo il Patriot Act, emanato da Gorge Bush per proteggere la nazione che la sua stessa politica ha gravemente esposto al terrore, la dogana Usa non è più un baluardo del confine di Stato, ma uno dei suoi organi vitali, dove si celebra un rito importante, soprattutto per un paese costruito sulle partenze e gli arrivi: è l’admittance, l’ammissione sul suolo americano. «You are the Face of our Nation», sei il volto della nostra nazione, sentenzia un cartello rivolto verso ciascun agente di dogana, che puoi sbirciare solo trasgredendo col piede alla linea rossa tracciata a terra. Ma non osi, perché tutto è terribilmente serio: il funzionario ti prende le impronte digitali, ti fotografa con una webcam e memorizza il fondo oculare, poi ti guarda dritto in faccia chiedendo come mai vuoi entrare negli States, se lo hai già fatto, quando prevedi di andar via e sei c’è gente che ti conosce, lì nel nuovo mondo. Rispondi attentamente, un po’ intimorito persino: sai che non avrai diritto di replica, lo dice il modulo che hai compilato sull’aereo dove – oltre a dichiarare di non essere un pedofilo e di non aver fatto parte del disciolto Partito Nazista – hai sottoscritto la rinuncia a discutere qualsiasi deliberazione dei doganieri.

Insomma, quando hai passato la linea rossa e metti piede fuori dall’aeroporto, anche se il tramonto non c’è più, capita pure che puoi sentirti felice, come uno scampato. Da Newark ci porta nella Grande Mela un furgone scassato, che alle porte di quello che i suoi abitanti chiamano “The Garden State”, passa sotto due grandi manifesti pubblicitari, quasi fossero colonne d’Ercole poste lì a segnarel’ingresso nei valori dell’America repubblicana. Sul primo campeggia un Marine che fa il saluto militare, con gli occhi persi nell’orizzonte, promettendoti un futuro d’impegno e dedizione; l’altro – proprio di fronte, sugli edifici in mattoni rossi olandesi di Jersey – mostra la mano di un adulto che raccoglie quella di un bambino, recitando: «Take my Hand, not my Life»: prendimi la mano, non la vita. Ci pensa il pay-off a chiarire il concetto: «Abortion Kills Babies», l’aborto uccide i bambini. D’altronde qui la pubblicità non è solo un mezzo per vendere merci, ma compiutamente un linguaggio che informa di sé la società e i rapporti interpersonali. Persino le chiese, in tempi di materialismo e fanatismo equamente distribuiti, non possono farne a meno. E il giorno dopo, sulla Fifth Avenue, puoi imbatterti in un avviso della cappella di Saint Thomas, che promette per la messa delle 5.30 p.m. la partecipazione di Elisabeth e del coro Gospel da lei diretto. Raccomandandoti di «non perdere lo spettacolo irripetibile!»…

Il furgone lo guida Josè, un ispanico originario dell’Ecuador che, con le sue storie, catturerebbe la tua attenzione più del monumentale Lincoln Tunnel, più dei primi grattacieli con i vetri a specchi destinati, quando riemergi, a sostituire i palazzi rossi del New Jersey. Josè è qui da quarantesei anni, ora ha passato i settanta, e carica e scarica valige tutti i giorni. Più o meno dev’essere rimasto confinato nel recinto sociale che il “sogno americano” assegna alla sua provenienza: un po’ meglio delle condizioni di partenza, ma a patto di non scavalcare la staccionata etnica. Eppure quest’uomo – lo scopriamo dopo le prime battute – avrebbe votato convintamene il repubblicano McCain e, alla vigilia delle elezioni, non è l’unico tra i suoi a pensarla così: «Agli ispanici Obama non piace», ti dice. «Non fa per noi. Ci tenevamo per Hillary Clinton, ma poi…» e con la mano fa il segno del coltello che taglia la gola: «l’hanno fatta fuori».

Ora, perché l’anziano e malandato Josè, rimasto ai margini della società che ha scelto per oltre quarant’anni, voglia esprimere un voto per il candidato repubblicano, non è dato saperlo. Però ti colpisce il fatto che si schiera – lui con la sua decisione – su una linea etnica: gli ispanici non votano Obama. Ma perché no? Barack non è forse il paladino di tutte le minoranze svantaggiate? Basta restare qualche giorno a Manhattan, per capire quanto sia tutta europea – e in definitiva fasulla – questa rappresentazione. Qui le diverse etnie sono ancora contrapposte, la stessa struttura sociale si alimenta della loro concorrenza come un motore del gasolio. Per te che vieni da oltreoceano, e giri per le strade di Downtown, le cose stanno così: gli ispanici li vedi a vendere hot-dog o a guidare i taxi, dove nulla si guadagna se non la mancia del passeggero; gli afroamericani al lavoro negli uffici delle assicurazioni o alle reception o nelle Limousine parcheggiate tutto il giorno ai piedi dei grattacieli della City; i bianchi Wasp – White Anglo-Saxon People – ai piani alti di quei grattacieli. Forse i confini non sono così netti, ma le eccezioni non bastano a renderli impercepibili. E Josè non concepirebbe mai l’aspirazione di sedersi sulla poltrona in pelle dei bianchi, che sono gente di un altro pianeta; ma forse sulla sedia di plastica degli afro, che stanno appena un gradino sopra di lui. Barack è il loro candidato, dunque non il suo: non lo aiuterà a levarsi la tuta da lavoro per indossare il completo in acrilico dei grandi magazzini che portano i piccoli impiegati neri.

Josè ci lascia sulla Third Avenue, nelle mani di un uomo che ha già pagato il dazio dell’esclusione etnica, versandolo nelle casse della migliore agenzia di promozione sociale del luogo: l’esercito americano. Tony Vaccaro ci aspetta nella hall dell’Hotel Helmsley, in questa sera afosa del 5 agosto, dove i rumori del traffico cittadino, le sirene dei vigili del fuoco, la cadenza dei tacchi frettolosi sul selciato sono amalgamati dal brusio ininterrotto dei grandi condizionatori che pompano aria gelida negli edifici. Quando l’ho chiamato al numero che un amico mi ha procurato, qualche giorno prima di partire, Tony ha detto solo: «Che posso fare?». Gli bastava sapere che venivo dall’Italia, il paese di suo padre, per dichiararsi disponibile. «Come ti riconosco?», gli ho chiesto. «Dalla macchina fotografica, porto la Leica al collo». Poi avrei scoperto che non era una macchina qualsiasi; è il modello che la Leica ha intitolato a lui, imprimendovi la sua firma: «Un omaggio della casa con cui ho sempre lavorato», dice con malcelato orgoglio. Tony ha 87 anni, cammina spedito come un giovanotto guardando dritto davanti a sé, nonostante abbia alle spalle il tragitto lungo di una carriera straordinaria almeno quanto la sua vita: è sbarcato in Normandia con l’esercito americano poco più che ventenne, ha chiesto al suo comandante il permesso di fotografare, e non ha più smesso. Con i suoi commilitoni ha liberato Berlino, poi è sceso in Italia fino alla Linea Gotica e oltre, raggiungendo il villaggio di Bonefro, in Molise, da cui suo padre era partito con il sogno americano nelle tasche. Mentre lo ascolto mi viene in mente quello che mi ha detto una volta Franco Arminio, il poeta: «Parla per un po’ con un vecchio, uno che ha fatto la guerra: è difficile che ti dica una cazzata. Invece, se parli con un quarantenne, uno della nostra generazione, è piuttosto difficile che non dica una cazzata».

«Grazie alla guerra ho conosciuto l’Italia – racconta Tony – il paese che avevo dentro le mie origini, e l’ho conosciuta attraverso le fotografie. Le sviluppavo negli elemetti da soldato. Durante la battaglia di Sainteny, in Normandia, mi trovai nelle rovine di una casa senza tetto e vidi fra un mucchio di pietre e polvere un pacchetto con su scritto a mano “Hydroquinone” (alla High School il maestro, Mr. Lewis, mi aveva insegnato la formula per preparare lo sviluppo Kodak D-76, che contiene, appunto, l’Hydroquinone). Guardai intorno e, fra i rumori assordanti dell’artiglieria, realizzai di trovarmi tra le rovine di un negozio di fotografia. Cercai e trovai altri pacchetti di sostanze che mi sarebbero servite sia per sviluppare le pellicole che per il fissaggio. Ma non c’erano contenitori per gli acidi, perciò pensai agli elmetti. Me ne servivano cinque, così ne presi alcuni dai cadaveri che mi stavano vicino. Ho sviluppato il primo rullo di notte, a cielo aperto, tenendo le estremità della pellicola con le due mani e facendola scorrere su e giù per undici minuti, quanto era necessario per far emergere le immagini. Al termine del lavaggio, appendevo la pellicola sui rami degli alberi, e la mattina dopo il negativo era pronto.

Quell’anno scattai circa ottomila fotogrammi, avvolgendo le pellicole attorno a un reel cinematografico. Sono tanti, è vero, ma non sono sempre quelli che avrei voluto fare: c’è una foto che non ho scattato, ed è un’immagine cruciale nella mia memoria, quella per cui ho abbandonato la fede. Era nei pressi di una chiesa di campagna, nella Francia settentrionale, pochi giorni dopo lo sbarco. La prima messa da mesi, credo… A un certo punto sentii le sirene dell’antiaerea ma non feci nemmeno in tempo a scappare, era troppo tardi. Dopo un attimo fu l’inferno di fumo e macerie. Cadaveri dappertutto. Ma ce n’era uno che non potrò più scordsare: riverso sul fianco, con le dita che toccavano la fronte. Era morto mentre si faceva il segno della croce».

Nella casa-studio di Tony, a Long Island, c’è Sofia Loren e Anna Magnani, c’è Frank Lloyd Wright con le braccia allargate come un direttore d’orchestra, ci sono le foto di “Look” e “Life”, le celeberrime riviste di moda che lo hanno reso famoso, ma quell’immagine esiste solo nel suo racconto, e non ci si può fare niente. Anche New York, vista con lui a passeggio di notte per Long Island, esiste soprattutto nei suoi ricordi: quello di un giro in elicottero pagato 50 dollari che gli procurò la prima copertina di “Look”; quella delle torri che sfrigolano e colano giù come farina, un fotogramma che Tony continua ancora a far emergere nelle vasche per lo sviluppo, cambiando ossessivamente colori e angolature. Eppure adesso mi sembra di conoscerla e capirla questa città, crocevia ansioso di esistenze in transito che stasera diventa una nuvola vaporosa di luci e sussurri, vista dall’altra sponda del fiume Hudson. «Qui sono passati anche i miei genitori - dice Tony guardando nell’acqua quieta del canale – li sbarcarono sull’isola di Ellis Island, come migliaia di italiani. I loro nomi sono incisi sulle lastre di pietra vicino all’approdo dei traghetti: cercali, se ci vai».

Ci vado il giorno dopo, a cercare quei nomi tra tanti altri. Un monumento alle grandiose sorti, ma ancora di più alle vite minime e meschine di italiani, irlandesi, ispanici come Josè, che hanno masticato la speranza per anni, contro ogni ragionevolezza. E all’improvviso, dentro quei padiglioni vuoti dove si celebrava l’admittance, capisci che è solo per questo che si attraversa l’oceano: non per andare lontano, non in cerca di un mondo nuovo, né per lasciare casa. Ma per trovarla.

Il reportage sarà pubblicato, in una versione ridotta, sul numero di agosto di “Fresco di Stampa”, rivista mensile di Terra di Lavoro, insieme ad altri racconti di viaggio (Salvatore Di Vilio, Francesco Forlani, Paolo Mastorianni, Sergio Nazzaro, Davide Vargas).

I commenti a questo post sono chiusi

Caro Giampo, hai fatto una bellissima fotografia in digitale, pur senza usare alcun apparecchio :)

Bellissimo pezzo. Un solo appunto: WASP: white, anglo-saxon, protestant; non People…

Gi.

Descrizione spiazzante nel suo rigore e al contempo estremamente poetica: come far poesia…involontariamente? Un abbraccio. Stella.

Bellissimo: grazie per averci regalato i tuoi pensieri in viaggio.

bello sì, e agghiacciante quanto accade alla dogana: «You are the Face of our Nation». Un mio amico mi ha raccontato che il peggior incubo della sua vita è esattamente quello: secondo i loro parametri, lui ha una tipica “faccia da arabo” (!!!??), vaghe somiglianze con qualche loro ricercato, pare, per cui l’hanno trattenuto ore ed ore sotto interrogatorio, con minacce, intimidazioni, continuavano a ripetergli: patteggiamo, patteggiamo. confessi e sconti un po’ di carcere ed è tutto ok. Il mio amico, sbianca, traumatizzato, pensava che non sarebbe più uscito vivo da quella frontiera. Finalmente a notte fonda lo rilasciano, solo come un cane, costretto a chiamare un taxi, con un importante appuntamento saltato, ma almeno liberato dall’incubo del carcere cui è semplicemente la sua faccia a condannarlo…quando me lo racconta stento a crederci, mi dice: non sono mai stato tanto contento di essere italiano, la mia libertà dipendeva solo da questo malinteso, anche se erano convinti che mentissi, prima o poi avrebbero dovuto arrendersi… tu pensa come dev’essere per quella gente, invece: scrutati, sospettati, costretti a difendersi dai loro stessi volti…

Un bel racconto di viaggio, ogni racconto porta con se frammenti di realtà nascoste, bello.

bellissimo!!!un bacio e buon viaggio…

Grazie a tutti dei commenti, sono in Estonia ora, e New York sembra cosi lontana (scusate, ma scrivo con una tastiera che non ha gli accenti…)

Preciso che le foto del reportage sono di Rita Castiello, e la ringrazio

a tutti un saluto

giampaolo

Carissimo Giampo,

aspetto con ansia il tuo ritorno per ascoltare racconti ed emozioni come solo tu sai fare. Intanto, grazie per avermi regalato questo piccolo sogno americano che prima o poi realizzeremo insieme…

Un abbraccio a te e ai tuoi compagni di viaggio!

ANNO ZERO, VISEITA’

(.. )Eppure, com’è strano un viso: sistema muro bianco-buco nero (.. )viso di gesso forato dagli occhi come buco nero.

( …)

il viso costruisce il muro di cui il significante ha bisogno per rimbalzare, il muro del significante, il quadro e lo schermo.

Il viso scava il buco di cui la soggettivazione necessita per apparire, costituisce il buco nero della soggettività come coscienza o passione, la cinepresa, il terzo occhio…

biancore suggestivo, buco accattivante, viso. Il buco nero senza dimensione e il muro bianco senza forma sarebbero là fin dall’inizio. E in questo sistema molte combinazioni sarebbero già possibili: buchi neri si distribuiscono sul muro bianco o il muro bianco si assottiglia e si approssima a un buco nero che riunisce tutti gli altri, che li precipita o li agglomera. A volte dei visi apparirebbero sul muro coi loro buchi, altre volte apparirebbero nel buco con il loro muro linearizzato, arrotolato. Racconto dell’orrore, ma il viso stesso è un racconto dell’orrore. E’ certo che il significante non costruisce da solo il muro che gli è necessario, è certo che la soggettività non scava da sola il suo buco (… )

I visi concreti nascono da una macchina astratta di viseità, che li produrrà nello stesso tempo in cui darà al significante il suo muro bianco, alla soggettività il suo buco nero.

Il sistema muro bianco-buco nero non sarebbe già un viso, sarebbe la macchina astratta che lo produce, secondo le combinazioni deformabili dei suoi ingranaggi.

( …)

c’è qualcosa di assolutamente inumano nel viso

è un errore pensare che il viso diventi inumano solo a partire da una certa soglia: primo piano, ingrandimento esagerato, espressione insolita, ecc. Inumano nell’uomo, il viso lo è fin dall’inizio, è per natura primo piano, con le sue superfici bianche inanimate, i suoi buchi neri brillanti, il suo vuoto e la sua noia. Viso-bunker.

Al punto che se l’uomo ha un destino, sarà di sfuggire al viso, disfare il viso e le sue viseificazioni, divenire impercettibile, divenire clandestino…divenire davvero strani, che varcheranno il muro e usciranno dai buchi neri e porteranno i tratti di viseità a sottrarsi all’organizzazione del viso, a non lasciarsi più sussumere dal viso….

Mille piani- G.Deleuze- F.Guattari

Che bello poter dire viva l’america della memoria, per una volta, visto che noi europei spesso e volentieri pensiamo di lei che non abbia storia , ma si sa a volte siamo tronfi e prigionieri della nostra stessa storia, ….e un po invidiosi del nuovo mondo ,delle sue anpie vedute . Bravo Paolo gli incontri con i grandi vecchi fanno sempre bene a qualsiasi latitudine essi avvengano

Leggere il tuo reportage mi ha fatto pensare a quanto l’America ce l’abbiamo sempre nella pelle, a quanto la odiamo, a quanto la amiamo pure. A quanto ancora adesso per alcuni di noi sia il sogno di una vita (me ne vado in America, lo zio d’America, il viaggio coast to coast, gli scrittori americani “puri”). Che cos’è l’America, con tutte le sue contraddizioni, una specie di ricordo futuro? un monito, uno specchio?

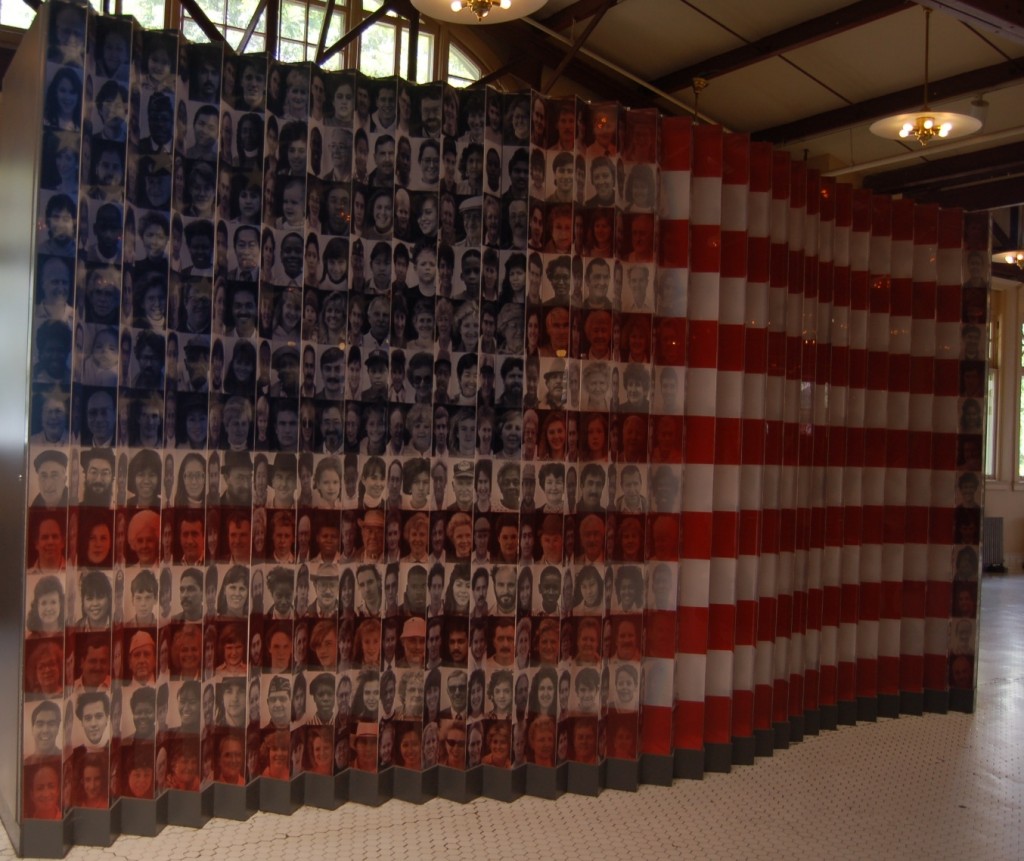

Bella scrittura. Precisa. Attenta. Nulla è fuori posto. Tutto è terribilmente nitido e fa strame da subito di qualsiasi illusione sul sogno americano. Perchè l’ America vera , dura, terribilmente strutturata, è proprio quella che “vede” Graziano, a cominicare dalla dogana (tutto verissmo, quel “rinunciare a discutere qualsiasi deliberazione dei doganieri” dev’essere una pragmatica aggiunta a quanto capitatoci nel 1990, anno in cui – appena sbarcati – consegnammo le “targhette” di pre-admittance compilate in aereo con una dichiarazione di protesta contro il divieto di sbarco in USA dei “malati di mente”…ero con una delegazione di “diversamente abili” italiani invitati dal DPI di San Francisco.Passammo molto tempo a insistere sulla “liceità” di quella protesta , col giovane doganiere di “colore” spiazzato e affascinato da quel gruppo di svitati italiani che, ancora non entrati, già volevano dire a loro come ci si comporta..) Sì, tutto verissimo, anche la “nitida” visione delle gerarchie e dei rapporti di forza così bene illustrata dal tassista ispanico. Dietro il brillìo e i lustrini c’è proprio quell’America dura e “immobile” come sistema nonostante la “grande mobilità” sociale “disegnata da un meccanismo economico terribilmente competitivo, esasperato al massimo. Insomma, cambia tutto per non cambiare niente. Un “falso movimento”, appunto. Graziano coglie con esattezza tutto questo, lo fa dire da ciò che vede, con occhio fotografico, un po’ come la vecchia gloriosa leica di Tony Vaccaro…noblesse oblige! Bella la foto di Rita Castiello della banidera americana, bello il taglio e l’angolatura.