L’immagine è una capra (o potrebbe esserlo). Racconto “in due tempi” per Manlio Sacco

di Vito Chiaramonte

di Vito Chiaramonte

La prima volta che vedo salita Sant’Antonio, chiusa dalla facciata del palazzo dei Marchesi di Arezzo che si allunga su via Roma, vedo un vicolo che finisce in un buco di parcheggio fra case antiche di Palermo. Palazzotti medievali, non ancora completamente in rovina, si aprono sullo spazio angusto di un basolato come un nastro sottile e sfilacciato. Un po’ di fresco (devo ambientare questa prima visita in agosto) esce dai portali carico di umido e di odori da soffitta. Ma quando i portali sono chiusi si sente un altro odore. Sono per strada e mi trovo proprio bene nei panni di uno studente che guarda la città in cui vivrà con gli occhi di chi non capisce perché, a due passi da quel degrado, possa innalzarsi la facciata di San Matteo: ma degrado e restauro sono poi così differenti? Quando ci torno (sarà stato lo scorso agosto) è per raggiungere Manlio nel suo studio, tre stanze (forse quattro) che si aprono, a destra, in un patio trasfigurato da un restauro, immerse in un silenzio insolito per Palermo, proprio lì a due passi dalla strada che chiamiamo cassero, come se la città fosse una nave pronta a prendere il mare. Le trifore trecentesche che avevo visto anni fa ci sono ancora, e respirano a fatica ormai chiuse in muri tirati a lucido.

Manlio arriva pochi minuti dopo il mio arrivo, con lo scooter e insieme ad una ragazza silenziosa e sorridente. Mi mostra lo studio, piccolo e accogliente, pieno di tele. Lampade sui muri, piccolo divano, forse arancione, nessun posacenere (fumo sempre in questi casi). È gentile e rilassato, e se Viviana parla la guarda con sospetto, quasi col timore di chi non desidera che si dica troppo di lui. In angoli appartati delle pareti ci sono quadri che sembrano di qualche anno fa, ma riconoscibili come opere sue. Qualcosa in più che esercitazioni, le tracce di una memoria personale che non può essere svelata né cancellata. In uno o due Manlio ha Giacometti negli occhi e l’illusione di aver trovato la formula.

A San Matteo – penso – adesso ci sarà fresco. Dove ci troviamo adesso doveva esserci la casa del camerlengo dell’Unione dei Miseremini. Dicono messa in chiesa, qui a fianco, due volte a settimana e arrivano da ogni parte per entrare nella confraternita: mettere al sicuro la propria anima è la merce fra le più vendute a Palermo nel Seicento, e la raccolta di denaro consente lavori e commissioni di dipinti, e di reliquiari. Immagino che il camerlengo della confraternita gestisca tutte le cose e pensi allo Spirito Santo che le rende belle ogni giorno, e santifica gli uomini e le donne, e il marmo e gli argenti sacri, e le stoffe, e gli stucchi. Immagino, allora, una storia che non esiste, che in un agosto del Seicento il camerlengo dei Miseremini si ritrovi di fronte ad un uomo vestito alla spagnola, alto, rosso di pelle e di capelli, che dice di essere todisco, e di chiamarsi Mattia Stomer. Deve essere salva la sua anima per saper tenere così fermi gli occhi su quelli del Camerlengo, e così lui ringrazia il Signore per l’intuizione di una serenità che in tempi come quelli è raro trovare. Sono nella casa in cui ci troviamo e, mentre attraversano un patio spagnolo, da un magazzino piccolo, sulla destra, scappa una capra. Stom la prende per il collo. Il vecchio Camerlengo la spinge nel magazzino e si avvia verso la scala che porta ad una stanza buia e fresca, su cui si aprono due trifore incrostate di pietra lavica. “Vecchie sunnu sti casi” – dice il camerlengo al pittore. Parlano di santi, e di devozione, e poi di una Annunciazione che Stomer dovrebbe dipingere per conto dei confratelli. Stomer disegna per lui una faccia su un pezzo di carta, la madonna deve essere, a giudicare dall’ovale preciso. Il camerlengo la guarda senza entusiasmo e dice di apprezzarne i lineamenti belli, ma gli occhi no. Non ridono vuoti come sono. Stom gli dice che così sono gli occhi di chi vede un angelo. Ridono, invece, quelli della Vergine che guarda suo figlio, come nel quadro che ha dipinto per Monreale. Il Camerlengo non capisce. Stomer, nel frattempo, pensa a un’Annunciazione piena di ombre in una stanza che potrebbe somigliare al magazzino della capra. Attratto dalla superficie delle cose rivelata dalla luce per lui non c’è forma che non venga fuori dal buio. Come la capra.

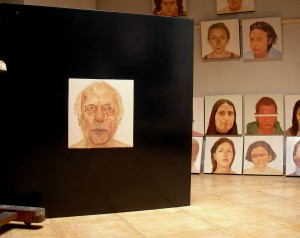

Manlio mi sorprende pensieroso per un momento, ma fa finta di niente, e comincia a mostrarmi i quadri, ritratti che guardano negli occhi, che ha dipinto negli ultimi mesi. Sono superfici che raccolgono una geografia della fisiognomica su cui si delineano i segni di un desiderio di conoscenza che resta inappagato. A guardarli da vicino rivelano altre immagini su cui si torna cento volte con lo sguardo a scoprire una piccola macchia verde o blu che mezzo metro indietro diventa l’angolo di una bocca serrata. Mi viene in mentre Lucien Freud, e questa qualità vibrante del colore, questa dimensione problematica delle pennellate, materiche o assottigliate, Manlio la conosce bene e ne deve aver fatto uno strumento di indagine di quello che sente indispensabile cogliere. Mi piace subito questa cosa. Questo cogliere e saper comunicare il disagio dell’immagine di fronte alla realtà di volti mai banalizzati. Il ritratto del padre trionfa sugli altri per intensità. Manlio torna sui tratti del viso con un’insistenza caparbia. Come sono gli occhi di chi guarda suo figlio? Immagino che Manlio si chieda ancora se avrebbe fatto meglio a farlo posare di tre quarti, o con lo sguardo diretto fuori dal quadro, come i ritratti di Viviana, e non mettersi lì a guardarlo, senza tregua. O con gli occhi nascosti da una striscia di assenza, come nell’autoritratto con la felpa verde. Nel ritratto di suo padre Manlio si sente con le spalle al muro, come immagina si sentisse Freud mentre ritraeva Bacon. Che fare, allora? Lo sguardo può tenerlo bene, tirando solo un sospiro di tanto in tanto, mentre dipinge, e gli occhi che alla fine del lavoro guardano dritto in camera gli sembrano una soluzione buona per dissimulare, lui che non parla volentieri di sé, l’apprensione e la fatica che prova a entrare nel mondo che vede scorrere negli occhi di una faccia che diventa il centro del mondo, uno zoom al centro di uno spazio nero, un po’ foto segnaletica, un po’ carta di identità, forse anche ricordo di famiglia che ritrovi in un libro venti anni dopo.

Parliamo ancora io e Manlio, di questo e di altro, forse anche inibiti da una amicizia appena all’inizio, e così dimentico di raccontarmi la conclusione della fantasia su Stomer e sugli occhi di chi vede un angelo. Faccio a Manlio un cenno sui Miseremini, come un cicerone che dà notizie che non interessano, ma ometto, prima di salutarci, la capra in fuga come le immagini e come gli sguardi.

*

Immagine 1: foto di Vito Chiaramonte

Immagine 2: Manlio Sacco, “Grande volto”, matita e pennarello su carta, cm 150 x 100

Un viaggio bello nel centro dell’arte.

Come sono gli occhi di chi guarda il figlio?

E’ una bella domanda.

Ho nella memoria lo sguardo che si scappa delle madone,

la testa chinata, come fuga, l’impossibilità di fare risplendere

l’immenso amore.

grazie Véronique