Tradurre “Carpentaria” di Alexis Wright. Intervista ad Andrea Sirotti

a cura di Margherita Zanoletti

Nato a e residente a Firenze, Andrea Sirotti è un traduttore letterario specializzato in letterature inglesi e postcoloniali. Dalla metà degli anni Novanta ha curato e tradotto in italiano per vari editori antologie e raccolte poetiche di autori come Emily Dickinson, Margaret Atwood, Carol Ann Duffy, Eavan Boland e Arundhathi Subramaniam. Ha inoltre tradotto testi narrativi di Lloyd Jones, Ginu Kamani, Hisham Matar, Hari Kunzru, Aatish Taseer, Chimamanda Ngozi Adichie, Alexis Wright e Ian McGuire, presentandoli per la prima volta al pubblico italiano. Con Shaul Bassi ha co-curato il libro Gli studi postcoloniali. Un’introduzione (Le Lettere, 2010).

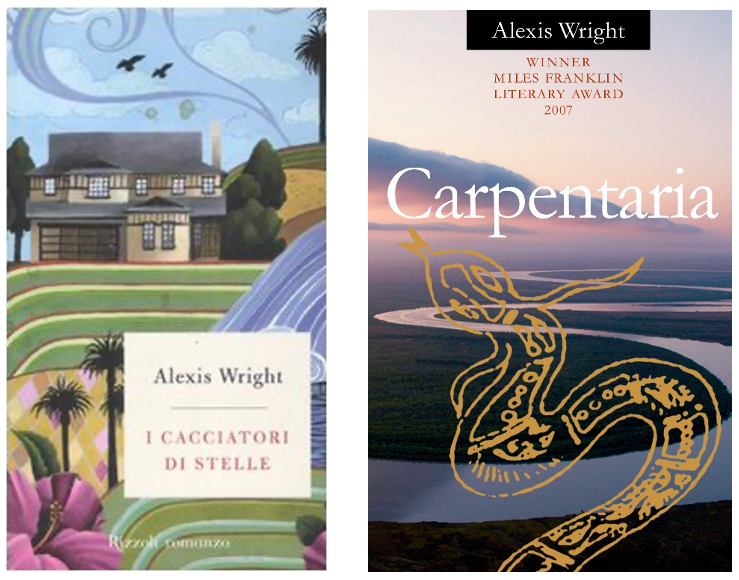

Nel 2008, a meno di due anni dalla pubblicazione dell’opera originale, in collaborazione con Gaetano Luigi Staffilano Sirotti ha tradotto in italiano il romanzo Carpentaria di Alexis Wright, scrittrice australiana appartenente al popolo Waanyi. L’opera, edita da Rizzoli con il titolo I Cacciatori di Stelle, non raggiunse mai il successo commerciale sperato: fu infatti un flop di vendite, e da anni la traduzione italiana del romanzo è praticamente introvabile.

Questa intervista retrospettiva, recentemente pubblicata dalla rivista francese Motifs e qui riadattata in italiano, è stata condotta tra il 2021 e il 2022. Attraverso una serie di ricordi e considerazioni, la conversazione con Sirotti evidenzia il duplice ruolo dell’autrice come narratrice e portavoce dei popoli dell’Australia e, in parallelo, richiama l’attenzione sul ruolo dei traduttori come lettori, interpreti, mediatori e coautori, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche del settore editoriale.

Parte 1. Il contesto

Margherita Zanoletti: Partiamo dall’inizio. Come è nato il progetto di tradurre Carpentaria in italiano?

Andrea Sirotti: Tutto è iniziato alla fine del 2007, quando sono stato contattato da una redattrice della Rizzoli (casa editrice con cui non avevo mai lavorato prima) che mi chiedeva la disponibilità a partecipare come co-traduttore alla edizione italiana di un «romanzo aborigeno australiano, una bella storia familiare ambientata nel Queensland». La ragione per cui occorreva più di un traduttore non stava tanto – come si potrebbe immaginare – nella difficoltà del testo, quanto piuttosto nella necessità di fare uscire il romanzo in tempo utile per il Salone del libro di Torino del maggio 2008. Infatti, ricordo che avremmo dovuto, per la consegna, rispettare la scadenza del 31 marzo, vale a dire tre mesi di lavoro che, tenuto conto della complessità del romanzo, è un tempo decisamente risicato, benché fossimo in due a lavorarci, il collega Gaetano Luigi Staffilano e il sottoscritto. I tempi, poi, si sono dilatati, ma non per nostra responsabilità. Non so perché si siano rivolti a me. Forse ha giocato la circostanza che mi ero già fatto un po’ le ossa sulla traduzione di narrativa cosiddetta “postcoloniale” (anche se le mie altre esperienze di letteratura downunder si limitavano, al tempo, alla traduzione di Mr Pip di Lloyd Jones).

MZ: Generalmente, prima di tradurre un’opera letteraria i traduttori si dedicano a una fase preliminare di studio e ricerca. Per Carpentaria, quanto tempo ha richiesto questa fase?

AS: Questa fase propedeutica dovrebbe durare a lungo, per il tempo necessario ad acquisire familiarità con l’universo di riferimenti culturali dell’autrice e della sua storia. Dico dovrebbe, perché non sempre ciò è possibile. Nel caso di Wright, ricordo di avere passato alcuni giorni frenetici a raccogliere online quanto più materiale possibile sull’autrice e sul contesto geografico e culturale. Il resto, ahimè, non resta che verificarlo in corso d’opera, soprattutto quando la conoscenza di una specifica caratteristica diventa essenziale per la plausibilità della traduzione.

MZ: Nonostante la fama internazionale, in Italia Alexis Wright risulta essere ancora un prodotto di nicchia. Come è stata accolta la traduzione italiana di Carpentaria?

AS: Penso che sulla recezione di Carpentaria abbia pesato un equivoco di fondo. Ho sempre avuto il sospetto che l’editore avesse acquisito il libro nella speranza di replicare il successo di alcuni romanzi di ambientazione diciamo così “esotica” usciti negli anni precedenti. Ad esempio, quello del celeberrimo Il cacciatore di aquiloni (The Kite Runner) di Khaled Hosseini di cui, tra l’altro, il libro italiano scimmiotta il titolo. È ovvio che un lettore che si trovi ad acquistare un libro così intitolato, con quella copertina e con quella presentazione delle librerie, si aspetta un prodotto completamente diverso rispetto a Carpentaria. Questo potrebbe spiegare, almeno in parte, le ragioni del limitato successo di vendite del romanzo. Ho avuto personalmente riscontri di amici che hanno acquistato il volume sicuri di trovarvi certi “ingredienti”, per poi scoprire che si trattava, invece, di un libro complesso, ambizioso, e di lettura tutt’altro che facile.

MZ: In Italia la letteratura indigena australiana è – salvo pochi nomi – ancora poco conosciuta. La traduzione italiana di Carpentaria ha contribuito al riconoscimento di Wright e della letteratura australiana delle First Nations?

AS: No, penso con rammarico che l’edizione italiana del libro abbia avuto un’eco assai ridotta in Italia, tranne forse in certi ambienti accademici, pronti e predisposti a cogliere e ad apprezzare la portata e il valore letterario dell’opera. Insomma, un’occasione persa.

Parte 2. Le scelte pratiche del traduttore

MZ: In Carpentaria, la scrittura di Alexis Wright è una miscela di mito e invenzione, politica e farsa. Nel comporre una sorta di epopea di un popolo, l’autrice inventa una lingua artificiale: un inglese primitivo ma vigoroso, quasi biblico. Questa lingua è in netto contrasto con l’inglese volgare e impoverito parlato dalla comunità bianca locale e con l’inglese standard utilizzato dagli altri personaggi bianchi provenienti da diverse zone dell’Australia. Quali sono state le sfide maggiori nel tradurre questa polifonia linguistica?

AS: Carpentaria è un romanzo che fonde epopea e quotidianità, e che dà voce a tre distinte comunità che risiedono a Desperance. Due gruppi di aborigeni rivali (che vivono nelle baracche rispettivamente del Westside e dell’Eastside) riuniti intorno alle rispettive figure archetipiche e carismatiche di “capo” (Norm Phantom e Joseph Midnight); a cui va aggiunta la comunità dei bianchi che vivono nelle linde case di Uptown. Malgrado le apparenze, i volgari e materialisti abitanti di Uptown, i “senza storia”, pur abitando nella zona nobile della cittadina, sono i veri marginali nel contesto del romanzo. Il loro sterile perbenismo, il loro gretto materialismo, il razzismo a volte violento, altre volte paternalista sembra essere il vero “peccato capitale” in quel mondo.

Non che gli aborigeni siano immacolati ed esenti da vizi, tutt’altro. Tuttavia, i protagonisti nativi ci appaiono sempre a tutto tondo, in un certo senso eroici – e se cadono, lo fanno grandiosamente, come i protagonisti dell’epica. Se paragonati alle mezze figure della comunità bianca, i vari Norm Phantom, Mozzie Fishman, Will Phantom, Angel Day svettano nell’economia del romanzo come giganti.

È evidente che il cercare di ricostruire tutto questo in italiano presenta notevoli problemi, anche perché non si può correre il rischio (sempre dietro l’angolo) di offrire una caricatura degli aborigeni attraverso una lingua infarcita di solecismi o anacoluti. Si può tentare, invece, di “involgarire” in vari modi la lingua della comunità bianca, anche se è in apparenza più vicina allo standard.

MZ: Un esempio testuale tratto dal libro?

AS: Come esempio testuale proporrei l’incipit della lunga “tirata” di Joseph Midnight, contenuta nel sesto capitolo, che riferisce dell’arrivo a Desperance dei cronisti dalle città del sud:

Every day, never miss, the white city people started to metamorphose themselves up there in Desperance, and they were asking too many questions, millions maybe, of the white neighbours. Will Phantom was that popular. A big troublemaker but nobody had a photo of him. Got nothing to give, for the white people – too insular.

What they got to know? Got nothing. You could see they were city people who were too plain scared to go about, and come down there in the Pricklebush and ask the Aborigine people sitting at home in their rightful place. They looked, Oh! this side, or that side of town. No, not going, they must have said about the Pricklebush. Waiting and waiting instead. Those reporter types hung around town not knowing what to do, then they all looked outside of the fish and chip shop, and guess who? One old blackfella man, Joseph Midnight now, white hair jumping out everywhere from he head, he was sitting there. Him by himself: Uptown. He looked over his shoulder at those city newspaper people and saw they’d even got a Southern blackfella with them. A real smart one, educated, acting as a guide. He got on a tie, clean white shirt and a nice suit. He goes up to old man and called him, ‘Uncle,’ and he says: ‘What kind of person you reckon, older man, you say Will Phantom?’ Old Midnight he looked back for awhile, and he says: ‘Who’s this?’ He was thinking now for must be two minutes before he was squinty eyes, still saying nothing, and then he speaks back, ‘Well! You, you, say, I never, and I never believe it. You say I am your Uncle, then listen to this one, boy.

Ogni giorno, immancabilmente, i bianchi di città cominciavano a metamorfizzarsi lassù a Desperance, e facevano troppe domande, forse milioni, ai paesani bianchi. Will Phantom era così popolare, ma nessuno aveva una foto di quel gran piantagrane. «Nulla da dare,» a bianchi come loro… che mentalità chiusa.

Cosa scoprirono? Nulla. Si vedeva che era gente di città che aveva una paura fottuta di andare in giro, di scendere nel Pricklebush a domandare alla gente ab origine seduta all’interno del loro legittimo posto. Guardavano, oh se guardavano! da una parte, o dall’altra del paese. «Ma non ci andiamo,» devono aver detto, intendendo nel Pricklebush. Lunghe attese, invece. Quelle facce da cronisti che ciondolavano per la città senza sapere cosa fare. Poi guardarono tutti fuori dal negozio del fish and chip, e indovina un po’? Un vecchio blackfella, Joseph Midnight in persona, capelli che gli spuntano fuori dappertutto dalla testa sua di lui, era seduto là. Lui da solo: a Uptown. Guardò di sottecchi quei pennivendoli di città e vide che si erano portati dietro perfino un blackfella del sud. Uno intelligente, istruito, che faceva da guida. Aveva su la cravatta, una camicia bianca pulita e un bell’abito. Va dal vecchio e lo chiama «zio», poi gli fa: «Che tipo di persona mi dici che è Will Phantom?» Il vecchio Midnight lo squadra per un po’, poi dice: «E tu chi sei?» Ci pensa per un paio di minuti, poi strizza gli occhi, ancora senza dir nulla, alla fine gli fa: «Be’, tu… dici? Io mai e poi mai ci credo. Dici che sono tuo zio, allora ascoltami bene, ragazzo.

Nella traduzione si possono riconoscere esempi di lingua alta e solenne mescolata con idioletti specifici. Una modalità espressiva che si è cercato di rendere senza elementi che suonino involontariamente caricaturali. Quello che abbiamo tentato di restituire, anzi, è la fiera padronanza della lingua da parte dei protagonisti aborigeni in genere, che si fanno beffe di chiunque (bianco o asservito ai bianchi) cerchi di annacquare o edulcorare le proprie espressioni. Da notare, in grassetto, l’inglese storpiato adottato dal giornalista nella presunzione di farsi capire meglio dall’anziano nativo.

MZ: Anziché normalizzare e appiattire la lingua, tu e Staffilano avete conservato e addirittura accentuato il riferimento al discorso orale: eppure lo Straniero non viene mai ridicolizzato. A questo proposito: Alexis Wright ambienta il suo romanzo nella zona del Golfo di Carpentaria, nel Queensland nordoccidentale, che è la patria del suo popolo: i Waanyi. Attinge non solo alla topografia della zona, ma anche a una visione del mondo essenzialmente non europea. Come emerge questo aspetto?

AS: Nel mondo visionario e al tempo stesso concreto di Wright, fatterelli e dicerie locali convivono con le leggende del Tempo del Sogno, miti ancestrali e storie sacre trattate con tono dissacrante e a volte tragicomico in un linguaggio originalissimo e paradossale, sublime e quotidiano, tradizionale e innovativo. Tutto questo è sicuramente un mélange abbastanza inaudito da noi. Un romanzo, quindi, che si compiace anche di ardite ricerche linguistiche, nella continua giustapposizione di punti di vista, nella presenza di parti decisamente classificabili come “monologo interiore”, nella ricerca su un inglese (soprattutto quello usato dai protagonisti aborigeni) che suoni contemporaneamente autoctono e straniero, colloquiale ma solenne, quotidiano ed epico, con un uso a volte idiosincratico di certi termini “alti”. Come se all’autrice interessasse molto la definizione tutta letteraria e intellettuale di un codice comunicativo utile a contro-colonizzare, forzandola, la lingua dei colonizzatori (come nella nota formula di Rushdie «the Empire writes back»).

MZ: Il romanzo contiene personaggi singolari: dai sovrani della famiglia, la regina della discarica Angel Day e il re del tempo Normal Phantom, a Elias Smith, Mozzie Fishman, Bruiser, il capitano Nicoli Finn e Will Phantom. Con chi hai empatizzato maggiormente?

AS: Tra i personaggi, ricordo di essere stato molto colpito da Elias, “l’uomo senza memoria” arrivato dal mare, che non a caso – pur essendo bianco – è un outsider, uno che si perderà proprio nel momento in cui dovrà scendere a compromessi coi bianchi. Il suo ruolo, tuttavia, rimane in qualche modo centrale anche da morto, con Will prima e Norm poi che si prenderanno cura e dialogheranno con il suo cadavere mummificato.

MZ: Quale pagina o episodio ricordi come più emozionante?

AS: Tra i brani più intensi del romanzo, citerei quello in cui Angel Day, l’indomita, sensuale e individualista moglie di Norm, quella che si costruisce il necessario e il superfluo riciclando i rifiuti dei bianchi, scopre in discarica una statua della Vergine per poi ridipingerla “a propria immagine e somiglianza”, come una popolana del Pricklebush. Un episodio che è in sé una rivisitazione coloniale della religione degli oppressori:

The Virgin Mary was dressed in a white-painted gown and blue cloak. Her right hand was raised, offering a permanent blessing, while her left hand held gold-coloured rosary beads. Angel Day was breathless. ‘This is mine,’ she whispered, disbelieving the luck of her ordinary morning.

‘This is mine,’ she repeated her claim loudly to the assembled seagulls waiting around the oleanders. She knew she could not leave this behind either, otherwise someone else would get it, and now she had to carry the statue home, for she knew that with the Virgin Mary in pride of place, nobody would be able to interfere with the power of the blessings it would bestow on her home. ‘Luck was going to change for sure, from this moment onwards,’ she told the seagulls, because she, Mrs Angel Day, now owned the luck of the white people.

[…] This was how white people had become rich by saving up enough money, so they could look down on others, by keeping statues of their holy ones in their homes. Their spiritual ancestors would perform miracles if they saw how hard some people were praying all the time, and for this kind of devotion, reward them with money. Blessed with the prophecy of richness, money befalls them, and that was the reason why they owned all the businesses in town.

The seagulls, lifting off all over the dump, in the mind-bending sounds they made seemed to be singing a hymn, Glory! Glory, Magnificat.

La Vergine aveva una veste dipinta di bianco e un mantello azzurro. Teneva la mano destra alzata in perpetua benedizione, e con la sinistra reggeva un rosario dai grani dorati. Angel Day rimase senza fiato. «È mia», sussurrò, incredula di quanta fortuna le fosse capitata in quella mattina qualunque.

«È mia», ripeté a voce alta al gruppo dei gabbiani in attesa attorno agli oleandri. Sapeva benissimo di non poter lasciare lì la statua, altrimenti l’avrebbe presa qualcun altro, e adesso doveva portarsela a casa, perché era consapevole che con la Madonna a proteggere il posto, nessuno avrebbe potuto interferire con la forza delle benedizioni che la statua avrebbe concesso alla sua casa. «D’ora in avanti la sorte cambierà di sicuro,» disse ai gabbiani, perché lei, la signora Angel Day, adesso possedeva la stessa fortuna dei bianchi.

[…] Era quella la differenza tra la povera gente del Pricklebush e quella di Uptown. I bianchi si erano arricchiti mettendo da parte abbastanza soldi da poter guardare gli altri dall’alto in basso perché tenevano in casa le statue dei loro santi. I loro progenitori spirituali avrebbero fatto miracoli ascoltando tutte quelle preghiere, e tale devozione l’avrebbero ricompensata in moneta sonante. Consacrati dalla profezia della ricchezza, sono benedetti dal denaro, era per quello che gestivano tutte le imprese in città.

Sembrò che i gabbiani che svolazzavano sulla discarica avessero accordato i loro stridi penetranti a intonare un inno: Gloria! Gloria, Magnificat.

MZ: Come suggerisce la lettura del testo in inglese e della traduzione italiana, la sfida per i traduttori non si limita al livello linguistico, ma comprende anche il piano interculturale. Il traduttore agisce come un mediatore culturale, che interpreta ed esprime storie e temi poco conosciuti dai lettori al di fuori del contesto australiano. Da questo punto di vista, la traduzione letteraria è sempre un atto politico. I testi che vengono selezionati per essere tradotti danno forma al mercato letterario e alle relazioni interculturali e i modi in cui un’opera viene tradotta riflettono ed esprimono un’interpretazione della fonte e una posizione (semio)etica. Quali sono, a tuo avviso, gli aspetti politici, ermeneutici ed etici sollevati dal processo di traduzione di Carpentaria?

AS: Tradurre Carpentaria porta con sé problemi etici in quanto l’autrice lo pubblica come testo di riferimento per tutta una nazione negletta e per la sua lingua. Nelle parole di Alexis Wright in un recente articolo retrospettivo uscito sul Guardian:

One of the most frequent questions authors are asked is, “Who are you writing for?” The audience I had in my mind while writing Carpentaria was the ancestors of our traditional country. I concentrated on the way our people speak to country and each other. In that way, it always felt as though I was writing a story to the old people about the complexities and bravery of our world today but also, by linking the past and the present in this way, I was bringing the ancestral realm into a story of all times (Guardian, 7 settembre 2017).

Pur senza sapere tutto questo (o meglio, imparandolo più tardi, in corso d’opera) devo dire che sin dalle prime pagine del libro Staffilano e io abbiamo intuito che quello che ci era stato affidato era un romanzo importante, che ci imponeva scelte radicali e coraggiose, anche se eravamo consapevoli che il margine di azione che avevamo non era illimitato. Il che significa che abbiamo dovuto difendere le nostre posizioni e anche accettare alcuni compromessi.

MZ: Nella pratica traduttiva, di che compromessi si è trattato?

AS: In qualche caso abbiamo accettato la proposta della redazione di snellire le aggettivazioni e limare qualche ripresa anaforica, ma per il resto credo che la traduzione renda un buon servizio all’autrice e all’opera. In generale penso di poter dire che siamo riusciti a non appiattire lo stile, conservando il tono paradossale e mock-epic, rispettando i registri linguistici e gli scarti lirici.

MZ: Come avete tradotto i realia in Carpentaria?

AS: Lo staff editoriale ci ha invitati a far sì che alcuni termini non inglesi venissero tradotti o spiegati nel testo. Da me chiamata a dirimere la questione, Alexis Wright è stata lapidaria a riguardo. Ha sottolineato che le parole e le frasi in lingua aborigena nella pubblicazione originale australiana e britannica non comprendevano alcuna traduzione. Pertanto, per coerenza, a suo avviso, la pubblicazione Rizzoli avrebbe dovuto essere simile. La lingua aborigena avrebbe dovuto rimanere tale e quale nel testo.

Per quanto riguarda le scelte di fondo, Staffilano e io abbiamo concordato un modo univoco per tradurre le caratteristiche idro-geo-morfologiche e culturali del territorio, lasciando intradotti molti dei termini più ricorrenti, come ad esempio claypan/saltpan, bush, Pricklebush, Blackfella, Outback, Abo. In alcuni casi si è preferito inserire nel testo una spiegazione, poi lasciarli in originale, in corsivo.

MZ: Gli editor hanno cercato di normalizzare lo stile di Wright? È stato necessario “proteggere” la vostra traduzione?

AS: Abbiamo dovuto più volte rintuzzare qualche tentativo di normalizzazione e diversi appelli alla “fruibilità” e alla “leggibilità” che ci pervenivano dalla redazione. Non è stato così ovvio far capire che certe apparenti asperità o difficoltà di lettura erano parte integrante delle scelte stilistiche dell’autrice a cui sentivamo di rimanere fedeli.

MZ: Come traduttore, utilizzi note a piè di pagina, introduzioni, appendici, glossari per facilitare i lettori? Te lo domando perché questi apparati sono assenti nell’edizione italiana di Carpentaria.

AS: Come traduttore, faccio abbastanza spesso ricorso a note di chiusura, glossari, appendici allo scopo di chiarire alcuni aspetti del testo senza che gli apparati interferiscano troppo nella fluidità della lettura. Soprattutto quando si è trattato di tradurre poesia post-coloniale, la predisposizione di questi apparati mi è sembrata utile e doverosa. Nel caso di Carpentaria, però, ci era stato comunicato che le note non sarebbero state previste.

MZ: Sempre a livello paratestuale, la trasformazione del titolo da Carpentaria a I cacciatori di stelle e il design della copertina sono state scelte da voi o dall’editore? Anche le parti in carattere maiuscolo all’inizio di ogni capitolo sono state cancellate nell’edizione italiana. Queste scelte sono state dettate da ragioni commerciali, estetiche, comunicative?

AS: Da quanto ti ho risposto in precedenza, emerge chiaramente che tutte le scelte a cui accenni non sono ascrivibili ai traduttori (cosa che peraltro raramente succede), ma all’editore, e in particolare al suo ufficio commerciale o ai consulenti di marketing. Carpentaria è un nome geografico che deriva dal cognome di un governatore generale olandese, Pieter de Carpentier, è quindi un toponimo dalla tipica derivazione neolatina che alla fine suona… quasi italiano! Io lo avrei lasciato così, aggiungendo, magari, un sottotitolo più catchy. Desta ancora più perplessità il confronto tra le due copertine. Da un lato (nel libro italiano) è raffigurato un ambiente tropicale idilliaco e armonico, con tanto di graziosa casetta in stile simil-Tudor, dall’altro l’inquietante copertina originale su cui campeggia il “serpente ancestrale” sullo sfondo di un paesaggio brullo e inospitale. Sembrano in tutto e per tutto due libri diversi, pressoché antitetici. Ricordo che la stessa autrice, che ho avuto la fortuna di conoscere nella primavera del 2009 nel corso del suo tour italiano dopo la pubblicazione (prima a Venezia per la rassegna “Incontri di civiltà”, poi a Prato alla Monash University) mi confessò di essere piuttosto contrariata per le scelte dell’editore. Per quanto riguarda le parti liriche tutte in maiuscolo all’inizio dei primi due capitoli, noi traduttori avevamo rispettato l’intenzione originale. Evidentemente la scelta finale è stata quella di non mantenerle. Ma non mi è chiara la ragione.

MZ: Come hai collaborato con Gaetano Luigi Staffilano, in termini pratici? Avete tradotto insieme tutti i capitoli?

AS: Dopo aver discusso insieme le scelte di fondo, ci siamo divisi i capitoli sui quali realizzare una prima stesura, poi abbiamo scrupolosamente rivisto la parte dell’altro cercando di armonizzare lo stile, usando la funzione di ricerca di word per uniformare i traducenti di alcuni concetti chiave.

MZ: In una recente intervista, hai raccontato: “Nella mia esperienza, il confronto con gli autori (per e-mail, Skype o, in alcuni casi fortunati, anche di persona) è stato spesso molto fertile e arricchente. Così come lo è, generalmente, il confronto e lo scambio con il revisore incaricato dalla casa editrice, soprattutto se è anche traduttore e quindi in grado di cogliere appieno le difficoltà del lavoro e le caratteristiche dello stile da riprodurre.” Anche nel caso di Carpentaria?

AS: Devo dire che i tempi sono stati troppo stretti perché io e Staffilano riuscissimo ad avere un fertile confronto con l’autrice “in corso d’opera”. Verso la fine del lavoro, abbiamo presentato due liste di dubbi all’autrice. La prima attraverso la redazione (in alcuni casi gli editori non concedono ai traduttori i contatti privati degli autori, ma preferiscono fare loro da tramite), la seconda – una volta riconosciuta l’urgenza – per via diretta. Wright è stata molto collaborativa, lusingata che la sua opera venisse tradotta in italiano e curiosa di “sentirne” gli esiti.

MZ: Avete coinvolto altre persone durante il processo di traduzione? E quali strumenti tecnologici avete utilizzato?

AS: A parte Staffilano e me (e la redattrice) nessun’altra persona è stata direttamente coinvolta nella traduzione. È vero, comunque, che durante il lavoro mi sono più volte rivolto all’amica traduttrice statunitense Johanna Bishop (ricorro spesso per le mie traduzioni ai pareri di colleghi anglofoni) a cui ho sottoposto alcune parti controverse o alcuni specifici termini in contesto per capire bene la risonanza che essi avevano a un orecchio madrelingua. Un paio di capitoli (ricordo il primo e l’ottavo) sono poi stati oggetto di analisi durante altrettante mie lezioni al Master di traduzione postcoloniale all’Università di Pisa. Quanto agli strumenti tecnologici, nient’altro se non qualche dizionario online (anche uno di inglese australiano) e un programma di sintesi vocale per la lettura. Al tempo andava per la maggiore un agile programma open source chiamato Read please. Oggi, come si sa, è tutto più semplice, essendo il lettore sintetico già incorporato in Word.

Parte 3. Riflessioni

MZ: I traduttori sono lettori, interpreti, mediatori, coautori. Quale definizione, secondo te, Andrea, descrive meglio l’atto del tradurre?

AS: I traduttori possono svolgere, a seconda dei casi, ognuno di questi ruoli (e anche altri). A me piace pensare al traduttore soprattutto come a un lettore molto attento. Uno che si documenta, si pone delle domande, non si abbandona alla superficialità o alla pigrizia di una prima impressione. Solo così la traduzione può fondarsi sull’interpretazione profonda necessaria perché si stabilisca quel rapporto di comprensione e di empatia necessario per aderire al testo di partenza.

MZ: In una passata intervista hai detto che “tradurre è un modo di tornare a casa, più ricchi, dopo il lungo viaggio nel testo”. L’esperienza di tradurre Carpentaria in che modo ti ha arricchito? Ritieni che il traduttore e il lettore percorrano la stessa distanza?

AS: Quando mi capita di tenere una lezione di traduzione, Carpentaria figura spesso tra gli esempi che faccio. È il classico caso di un’opera, come amo dire, “tradotta per differenza”. Due uomini bianchi, europei, dalle abitudini di vita più o meno stanziali, si ritrovano per varie circostanze a tradurre l’opera di una donna per metà aborigena, proveniente dall’altra parte del mondo. Proprio perché le differenze sono così marcate, occorre tanta umiltà. Serve mettersi in ascolto e cercare di abbandonare il più possibile i rassicuranti schemi mentali della quotidianità, e del mestiere, che permettono di tradurre, per così dire, “col pilota automatico”, opere culturalmente affini. Il viaggio, quindi, c’è ed è lungo e denso di ricompense. Sia per il lettore che per il traduttore. Si torna arricchiti a casa perché abbiamo imparato a «farci risuonare dentro» realtà e punti di vista che neppure immaginavamo esistere. Per scoprire, magari, che sono più vicini di quanto immaginavamo al nostro modo di sentire.

MZ: Nella postfazione alla tua traduzione italiana delle poesie di Emily Dickinson, scrivi che la tua è “una traduzione che aspira a farsi portatrice di una fedeltà”. Traducendo Carpentaria, quali sono le caratteristiche “dominanti” della poetica di Wright a cui hai voluto essere fedele?

AS: Sicuramente la tensione letteraria della lingua, la sua solennità e a volte la sua liricità. Ci sono molti momenti in cui sembra di tradurre poesia per la particolare attenzione dell’autrice a componenti quali il ritmo, la sonorità, la prosodia. Le vicende dei protagonisti sono sempre raccontate in uno stile sovrabbondante e paradossale, larger than life per così dire. Uno stile bizzarro, paradossale, stravagante, eccessivo, assolutamente imprevedibile. Bisogna cercare di riprodurre tutto questo e, come appare evidente, siamo agli antipodi (geografici ma anche traduttivi) rispetto a una traduzione addomesticante o normalizzante.

MZ: Tradurre Carpentaria ha comportato un coinvolgimento emotivo?

AS: Mi è difficile rispondere a questa domanda a tanti anni di distanza. Anche rileggendo parti del libro oggi non riesco in tutta sincerità a “rievocare” le emozioni provate nel corso della lettura e della traduzione. Posso dire che al tempo mi ero trovato molto d’accordo con quello che aveva affermato l’antropologa australiana Nonie Sharp a commento del romanzo:

Why does this book move me deeply? Because it stirs up feeling on how one might live in tune with the ecology of place, the cycles of the cosmos? A parable about how, if we don’t live in this way, nature and her beings – ‘the elements’ – make retribution? James Lovelock and other world scientists see this in their own way: as The Revenge of Gaia. But for them too an elemental sense of being stirs at this late moment of history. Upon this larger canvas Carpentaria, a work of magic realism in Westerners’ language, becomes a powerful allegory for our times: the Earth’s retaliation in Gaia-like fashion, responding to the deep tramping marks of our footprints on the climate, on the places of both land and water.

Un commento sempre più attuale oggi, nel cosiddetto “antropocene” così come è attualissimo, per molti aspetti, il romanzo di cui stiamo parlando. D’altra parte è lo stile stesso di Wright a essere estremamente emotivo, con un alto grado di coinvolgimento personale. L’autrice mette nell’opera molto di sé, un «personale» che, nello stile della scrittura, si fa decisamente «politico». Nella narrazione si riconoscono le sue frustrazioni, le ansie, le profonde convinzioni. Alexis Wright non è affatto una writer’s writer interessata solo a questioni stilistiche e narratologiche, ma l’emozione dell’autrice traspare anche nelle parti più sperimentali, nei più arditi giochi intellettuali, nello stream of consciousness di alcuni personaggi. Non vedo in lei l’occhio «neutrale» della ricercatrice distaccata, oggettiva. Wright ha certamente un’agenda politica, quella di dare voce ai diseredati, agli oppressi, ma il suo approccio è comunque emotivamente carico, magmatico, passionale. Questo processo è a mio parere innanzi tutto la ricerca della propria identità e del proprio ruolo, come donna e come narratrice. Con questo stile interstiziale, in dialogo con sfere sensoriali diverse e acroniche, l’autrice mette in discussione sé stessa e la propria autorialità. La voce dei personaggi nativi è indubitabilmente anche la sua. Non c’è uno sguardo distaccato, analitico, ma un completo coinvolgimento. La ricerca del linguaggio diventa anche un percorso doloroso e faticoso di ricerca interiore. Le vicende narrate, per quanto strampalate, straniate, paradossali, sono sempre connotate emotivamente. Richiamano un certo tipo di vissuto. Battaglie personali e forse accademiche di una donna con sangue aborigeno che si oppone a secolari prevaricazioni e paternalismi.

MZ: Tu non sei solo un traduttore, ma anche un insegnante di inglese. Queste due attività sono collegate? I tuoi studenti di letteratura inglese hanno letto Carpentaria?

AS: Nel mio lavoro di insegnante di liceo mi è capitato più volte di utilizzare i testi che traducevo per proporre lezioni di letteratura o di traduzione. I ragazzi sono in genere molto curiosi di conoscere storie di mondi lontani e non molto conosciuti. Spesso li ho accompagnati a “visitare” l’India delle poetesse anglofone contemporanee, la Nigeria di Chimamanda Adichie, o la Libia di Hisham Matar, oppure l’isola di Bougainville di quella splendida riscrittura dickensiana che è il Mr Pip di Lloyd Jones. Con Carpentaria ho esitato, forse perché l’inglese usato è effettivamente un po’ troppo letterario e complesso per essere proposto senza troppi sforzi ermeneutici a livello di scuola superiore. Il discorso è diverso per i master e le scuole di traduzione per cui, indubbiamente, il romanzo di Wright è fonte quasi inesauribile di esempi didattici.

MZ: Chiuderei con un’ultima domanda. In termini intersemiotici, in cos’altro, secondo te, potrebbe essere tradotta Carpentaria? Un film? Un’opera musicale? Poesia? Un ciclo di dipinti? Un sito web? Un remake letterario? Un fumetto? Un videogioco?

AS: Sono tutte interessanti suggestioni, le tue, ma l’ipotesi a cui mi viene più naturale pensare è l’adattamento cinematografico (o magari a una serie televisiva) che prenda spunto dalla vicenda narrata e dai suoi protagonisti. Le potenzialità visive e cinematiche dell’opera sono evidenti, anche se Carpentaria è nell’insieme un romanzo più di parole che di immagini, e qualsiasi adattamento che non tenesse conto di questa realtà porterebbe giocoforza a un’eccessiva semplificazione.

Mi incuriosisce anche l’ipotesi di un musical, o magari di un concept, come si usava dire una volta, basato su questa storia e questi personaggi. Chissà se qualcuno in Australia o altrove ci sta pensando. D’altra parte, c’è molta musica in questo romanzo. Musica classica, Handel su tutti, ma anche la presenza incongrua e paradossale di un gorgheggiante tenore italiano (un minatore) che canta «ma per fortuna è una notte di luna» in quel remoto avamposto di civiltà. E poi il country and western, colonna sonora costante della carovana del fanatico religioso Mozzie Fishman. Un genere reinventato e reso quasi irriconoscibile dal guru di quella mitica terra originaria, come in questo contesto sono reinventati e ridisegnati altri elementi culturali.

I commenti a questo post sono chiusi

Un’intervista davvero bella e preziosa, emozionante. Ogni lettore dovrebbe imparare qualcosa dall’approccio metodologico del traduttore, dovrebbe unire all’interesse per il testo (ambientazione, narrazione, etc.) una passione attiva e una curiosità profonda per sèmi, stile e lingua. Provocazione: … Qualora lo facesse, resterebbe un ‘mero’ lettore?