Vita (sillabario della terra # 3)

di Giacomo Sartori

Alla terra associamo inconsciamente la vita, perché ci è capitato di osservare gli esserini visibili che la abitano: insetti, formiche, larve ialine, ragnetti leggeri, lumache, vermi. Una vita brulicante e un po’ repellente, molto lontana dall’ideale di natura che prediligiamo, i vasti spazi dove il nostro sguardo può perdersi: immensità che ci impressionano, ma ci attraggono e dove ci sentiamo in realtà a nostro agio. Per i nostri gusti la vita della terra è troppo umida e buia, sa troppo di decomposizione e marcescenze, di morte. Gli spazi delle nostre esistenze sono sempre più asettici e areati, la terra ci appare viepiù sporco che rimane attaccato alle scarpe, fango fastidioso, possibile contaminazione.

Alla terra associamo inconsciamente la vita, perché ci è capitato di osservare gli esserini visibili che la abitano: insetti, formiche, larve ialine, ragnetti leggeri, lumache, vermi. Una vita brulicante e un po’ repellente, molto lontana dall’ideale di natura che prediligiamo, i vasti spazi dove il nostro sguardo può perdersi: immensità che ci impressionano, ma ci attraggono e dove ci sentiamo in realtà a nostro agio. Per i nostri gusti la vita della terra è troppo umida e buia, sa troppo di decomposizione e marcescenze, di morte. Gli spazi delle nostre esistenze sono sempre più asettici e areati, la terra ci appare viepiù sporco che rimane attaccato alle scarpe, fango fastidioso, possibile contaminazione.

Fin da tempi remotissimi i nostri antenati la associavano alla fecondità e alla fertilità, restavano abbagliati dalla sua capacità di far crescere ogni anno le piante, di darci il nostro cibo. E pur sempre un bel servizietto. La rispettavano e omaggiavano, non dimenticavano mai che la nostra esistenza dipende da essa. Da qualche generazione diamo però importanza crescente alle trasformazioni e agli impacchettamenti, all’industria, a quello che facciamo noi, che ci procura fierezza: tendiamo a dimenticare che quello che mangiamo spunta dalla terra o nella terra. I prodotti agricoli sbarcano nelle nostre case puliti e condizionati, curati nell’estetica e nell’igiene, con una ben livellata e formattata apparenza. Non ci interessa più da dove vengono, e la loro salute intrinseca: guardiamo il prezzo.

La terra è diventata un male necessario, un arcaismo che non siamo riusciti a eliminare. La livelliamo quindi con maniacale precisione, diamo ai campi forme perfettamente rettangolari, sterminiamo qualsiasi erbaccia, facciamo insomma del nostro meglio per darle – almeno quello – un aspetto moderno e al passo coi tempi. Siamo noi che dobbiamo decidere quello che succede, come deve succedere, e come è duopo presentarsi. Ci mancherebbe solo che le automobili, che sono i nostri nuovi animali da soma e di compagnia, andassero dove vogliono loro. Gli ingegneri pianificano addirittura coltivazioni senza terra, come le chiamano, finalmente emancipate da quella brutta bestia, finalmente sotto controllo dall’a alla zeta, finalmente linde e sterilizzate, indipendenti dalle piogge e dal sole: ci dicono che il futuro è quello. Considerare che è viva vorrebbe dire accettare la sua immanente insubordinazione.

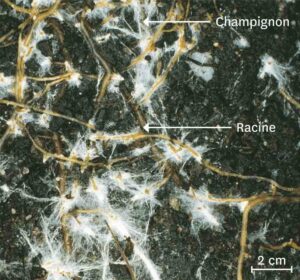

Sapevamo da tempo che ribolle di una incredibile vita microscopica, che non è lì per caso, ma è necessaria per tutto quello che succede al suo interno. La fa funzionare. Grazie ai batteri i residui vegetali ritornano all’aria sotto forma di composti semplici, e in parte vengono rielaborati, ingrossando una riserva stabile, un capitale con una rendita annua sicura di elementi minerali per le radici. Grazie a loro si arricchisce di azoto nella forma utilizzata dalle piante, il loro companatico più necessario. Grazie alle ife fungine le radici aumentano a dismisura la loro superficie utile e la loro capacità di estrarre acqua e elementi. E via dicendo.

Non potevamo però vedere questa vita tanto importante. E per certi versi ci tornava comodo non vederla, facendo come se non esistesse, perché la dittatura della chimica preferiva non avere concorrenti, tanto meno così agguerriti. Con molta fatica i microbiologi riuscivano a allevare qualche ceppo nelle scatole Petri, bassi recipienti trasparenti con una gelatina di coltura sul fondo, a osservare le escrescenze che produceva. Troppo poco dal punto di vista scientifico, e quindi chi sottolineava la sua centralità veniva trattato da esoterico farneticante, da nemico della chimica e quindi, con un ardito salto ben poco veritiero, della scienza.

Solo le tecnologie degli ultimi decenni permettono di mettere a nudo il codice genetico: si è aperto un mondo. Le forme di vita microscopica presenti nella terra sono infinitamente più abbondanti di quello che si pensava, una varietà che lascia senza fiato. La grandissima maggioranza di quei microbi non si lasciavano mettere al guinzaglio, per questo nessuno li aveva mai visti. Ma c’erano, e questa volta lo diceva la scienza: avevano una dignità scientifica, pari a quella dei composti chimici. E anzi superiore, visto che gran parte dei processi chimici sono il risultato della loro presenza, sono in realtà biochimici. Impossibile di ragionare ancora in soli termini chimici, come si era fatto per un secolo.

Ora si può fare conoscenza con i geni, è già qualcosa. E’ come se entrando in uno stadio affollato a occhi chiusi si potessero avere i codici genetici di tutta la gran folla. Uno può immaginare un sacco di cose, dai dati genetici, il che non implica affatto una qualche familiarità. Certo, spendendo tempo e denaro si riesce a scendere fino alla specie, a averne delle fotografie di ogni faccia. Ma è una smisurata bolgia, è impensabile preparare la scheda segnaletica di tutti. Solo per i batteri si parla di decine di migliaia di specie. Nemmeno in dieci vite uno specialista arriverebbe a orientarsi un minimo, anche dedicandosi solo a quello. E si ipotizza che attorno a ogni esserino girino attorno una decina di virus.

Verosimilmente ogni specie è ben diversa dalle altre, e ha le sue abitudini e vizietti: un cane non è un gatto, e un topolino non è un elefante, restando tra i mammiferi. Ma appunto nella terra le specie sono come i granelli di sabbia di una spiaggiona. Chi mai potrà studiarle, chi potrà conoscerle, chi potrà cogliere le loro infinite interrelazioni, che nel loro insieme determinano il funzionamento dei vari terreni? I tali germetti se ne stanno in grembo ai tal’altri, i quali abbracciano i tal’altri ancora, chissà con quali accordi e vantaggi reciproci, i tali mangiano i tal’altri che sono mangiati dai tal’altri ancora: vai a capire come stanno davvero le cose. Davvero solo le intelligenze senza vita, si insinua più acute e capienti delle nostre, per ora non sembra il caso, potranno capire la vita? (Ma bisogna per forza capire tutto? Non possiamo accettare di non capire tutto? La vita non è appunto quel mistero che non possiamo conoscere?)

Siamo così lontani dal “capire tutto” che non vale certo la pena di preoccuparsene. Bella serie Giacomo, la terra, questa sconosciuta. Di batteri ci sono migliaia di specie, ma di Homo sapiens c’è una specie sola, mah!?