The Sun Weeps for the Land And Calls from the Garden of Stones

di Valentina Cabiale

“I colori sono eguali per tutti. Soltanto io, Blu di Prussia, sono parziale, spesso per puro amor di polemica; e non perdono quei mediocri che mi amano. Ma soffro egualmente”. Così faceva dire Ennio Flaiano al Blu di Prussia, protagonista di una “autobiografia” pubblicata postuma nel 2003 (Autobiografia del blu di Prussia, Adelphi, Milano). Un colore schietto, maleducato, figlio irredimibile dell’età moderna e della chimica dei colori. Un blu di una sbruffonaggine che subito si macchia di malinconia.

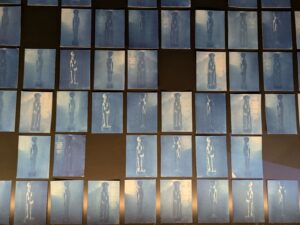

Non è un caso che sia il colore delle 730 repliche fotografiche cianotipiche della statua della dea Sekhmet realizzate dall’artista Sara Sallam per l’installazione The Sun Weeps for the Land And Calls from the Garden of Stones (2024), esposta dall’autunno scorso al Museo Egizio di Torino, a chiusura del percorso della rinnovata Galleria dei Re.

Sara Sallam è un’artista contemporanea egiziana, che vive nei Paesi Bassi, e che attraverso i suoi lavori riflette in modo estremamente critico sulle collezioni museali, in particolare archeologiche: non solo su come si sono formate e sono state composte dai regimi coloniali del XIX e primo XX secolo, ma anche sul significato del perdurare, nelle nostre società, di queste collezioni, pur in contesti ormai consapevoli (se non altro per political correctness) della necessità di assumere un approccio decolonialista e dove le pratiche museali e di acquisizione sono mutate. Ma i reperti, nella maggior parte dei casi, restano lì dove sono – e con essi, spesso, una buona dose della nostra inadeguatezza di fronte a un passato scomodo. In questo spazio quasi irrisolvibile, dove è difficile entrare con coscienza sincera, Sallam si muove con severa semplicità, come già ha fatto in precedenza in altre sue opere, anche nel Museo Egizio stesso.

Nell’ultima installazione, in una stanza interamente dedicata, utilizza la fotografia, il video e materiali d’archivio (fotografie e stampe) per metere in scena una critica fortissima alla decontestualizzazione museale dei manufatti.

The Sun Weeps for the Land and Calls from the Garden of Stones ha come soggetto le 730 statue della dea Sekhmet realizzate per il tempio funerario di Amenofi III, presso Tebe (circa 1350 a.C.). Sekhmet, divinità della guerra ma anche della medicina, temibile quanto necessaria, era rappresentata come una donna con la testa di leonessa. Oggi le statue colossali della dea, scolpita seduta o in piedi, sono sparse per le grandi collezioni egizie del mondo, dal British Museum al Louvre al Vaticano al Metropolitan Museum of Art, e ancora a Berlino, Tokyo, Liverpool. Il Museo Egizio di Torino ne ospita 21: nel 1824 furono vendute dal console francese, di origine italiana, Bernardino Drovetti, insieme al resto della sua collezione, al re Carlo Felice, andando a costituire il nucleo del museo torinese.

La narrazione di Sallam prende avvio dall’ato violento degli occidentali che hanno estrato le statue dalla sabbia e dalle rovine del tempio e le hanno deportate altrove. Una ferita mostrata in un collage fotografico (Shifting Sands, Carving Scars), dove gli europei, Drovetti in primis, e le loro mani avide, i loro corpi estranei, sono colorati di rosso, sullo sfondo bianco e nero dell’immagini d’epoca del sito.

La storia delle 21 statue, esposte nella Galleria dei Re, è raccontata come un mito, in un video che passa su due grandi schermi, A Broken Circle of Sisters. “C’erano una volta 21 sorelle”: sacre, con la funzione spirituale di proteggere il faraone. Oggi vivono la loro vita di angoscia nei musei, separate da tuto quello che sono state e dalle loro compagne.

Mentre le statue erano depositate temporaneamente nei deambulatori del cortile centrale del museo, durante le fasi di riallestimento della Galleria dei Re, Sallam ha messo in scena un rituale per ridare loro vita. Ha allestito un tavolo, con una atrezzatura degna di un alchimista, e ha prodoto 730 repliche fotografiche, cianotipiche, di un intenso blu di Prussia, delle statue, per ricomporre l’unità perduta delle “sorelle”. Poi, con l’antico rito egiziano dell’Apertura della Bocca, ha tentato di risvegliarle e di fare in modo che l’essenza divina della statua si trasferisse sull’immagine fotografica, così che la riproduzione potesse vivere una vita vicaria al posto del manufatto originale.

I due schermi riproducono un video molto simile ma non sono sincronizzati, e questo – insieme al fatto che il filmato è riprodotto a scatti, come una sequenza rapida di immagini sequenziali – esalta la ritualità della ripetizione e l’ossessività del rito, ricordando le preghiere e le litanie che tutte le religioni utilizzano per avvicinarsi al divino.

Le più di 700 riproduzioni cianotipiche sono esposte in due lunghe vetrine a tavolo che rimandano al processo ripetitivo della creazione delle statue (una produzione non del tuto terminata, come stanno dimostrando gli studi degli archeologi sulle sculture, dai detagli e dalla lavorazione spesso non terminate).

Nell’ultimo ato del rituale, le 21 immagini che hanno assunto lo spirito delle statue vengono riportate in Egito, alla cava di Assuan dalla quale è stata estrata la loro pietra, e infisse nella terra a riprodurre lo stato originario.

L’opera di Sara Sallam fa rifletere su cosa manca agli oggetti in un museo; quasi sempre, e sopratuto a quelli archeologici: sulla totale perdita della funzione originaria e sullo strappo violento dal contesto di origine.

Sulla scia di alcuni antropologi quali Alfred Gell e Arjun Appadurai si parla e scrive molto, tra gli archeologi, di biografia e vita sociale degli oggetti, della loro agency nei nostri confronti, ma spesso i musei ci metono di fronte al contrario di una biografia: per quanto con le didascalie tentiamo di dire qualcosa sulla vita di quei manufatti, in realtà avremmo molto di più da raccontare – e forse dovremmo sforzarci di farlo, per comprendere il significato del patrimonio materiale che conserviamo – sulla loro morte. La nozione antropologica di biografia dell’oggeto è insita nella cultura e nell’ontologia del museo ed è criticabile come ha fato Dan Hicks, che la considera intrinseca a un approccio irrimediabilmente colonialista. È un conceto che blocca quei manufatti in una visione limitata, che trascura le storie di perdita e di morte dei reperti prelevati; le storie delle ruberie, dei prelievi (autorizzati e non), dello strappo dalla terra che per secoli li aveva sepolti, ovvero tuto ciò che Hicks ha definito la necrography di un oggetto.

Sara Sallam in un certo senso sembra fare questo, raccontando la perdita di senso delle statue e la lunga vita vacua all’interno di un museo. Un filone narrativo che manca, nella sua opera come nella narrazione di quasi tutti i musei, è quello relativo a cosa succede a partire dall’abbandono, dalla perdita di funzione, dal seppellimento delle stratigrafie e dei manufatti archeologici, sino alla loro riscoperta da parte degli archeologi. Il tempo dell’abbandono è generalmente ben più lungo di quello dell’esistenza e della rinascita archeologica, ma è la storia più difficile da raccontare. Quando gli occidentali estraggono le statue di Sekhmet dalla terra, il tempio era già stato in buona parte smantellato. Sallam non si interessa a questo aspeto ma cerca di rimetere in moto la storia di questi manufatti e con un gesto poetico, artistico e creativo, mete in atto delle pratiche per ridare ad essi un significato autonomo rispeto alla vetrina museale.

La critica all’etica museale è senza sconti. Eppure Sallam a ben vedere propone una alternativa, una possibilità altra, rispeto alla restituzione fisica dei manufatti, spesso intesa come l’unica via atraverso la quale un museo può decolonizzarsi, liberarsi del peccato originale e salvarsi l’anima. Ma la pratica della restituzione coinvolge fatori niente affato scontata e spesso è strumentalizzata, inquinata dal politically correct, ammantata di pretese nazionaliste e sovraniste. Anche perché non ci si sofferma quasi mai sul “dove” della restituzione. Restituire significa nella stragrande maggioranza dei casi destinare i manufatti a un museo del paese di origine. Si restituisce al luogo di provenienza, quindi a una geografia, ma è impossibile restituire (questo è particolarmente evidente per l’Egitto, ma vale in molti altri casi) alle comunità originarie, alle culture o civiltà, per il semplice fato che non esistono più. Il legittimo proprietario, il contesto reale di provenienza (fisico culturale e antropologico) sono perduti o sono conservati in modo precario o parziale, senza contare che le atuali legislazioni di tutela impedirebbero quasi sempre la ricollocazione originaria dei manufatti.

Il lavoro rituale di Sara Sallam con delicatezza rimete a posto le cose, seppure in modo paradossale in quanto critico. Dà un colpo neto all’idea di “contesto” cara agli archeologi ma sovente tanto ristreta. Il contesto non è solo quello del ritrovamento (la tomba, l’abitazione, …) ma incorpora secoli e secoli di modificazione del paesaggio culturale difficilmente riducibili in una didascalia; come un buco nero, ha deformato lo spazio-tempo al quale siamo abituati. E la sua perdita, la sua incomprensione nel contemporaneo, è qualcosa – come Sallam ha dimostrato in altri lavori – che di solito non piangiamo. I perduti Egizi sono solo un oggetto di studio.

È una narrazione fortemente destabilizzante – ospitata dal Museo Egizio con coraggio e onestà critica – che non solo e non tanto biasima le modalità passate di acquisizione dei reperti archeologici, ma si interroga sui dilemmi e sulle fragilità delle atuali pratiche di conservazione ed esposizione.

La diversità del blu di Prussia informa di una storia altra, presente e futura, che disarma le narrazioni storiche rettilinee e consuete, le origini e i punti di arrivo, la stabilità di quello che è già accaduto.