Overbooking: Cetta Petrollo

Guardaroba di poesia per custodire la vita

di

Nadia Cavalera

La poesia è infinita, mutevole, onnipresente. Esiste in tante forme quante sono le vite che abitano questa terra. E, che lo si voglia o meno, essa rivela sempre la vera natura di chi la genera. Può essere autentica o artefatta, spontanea o manipolata, ma resta comunque lo specchio della vita di chi la esprime. Perché – e non mi stancherò mai di ripeterlo – poesia e vita sono due facce della stessa medaglia.

Poesia è l’estrinsecazione in libere azioni che il soggetto cerca di fare della propria esperienza, che va dalla nascita alla morte. Poesia è la definizione della vita, un soffio tra le due estremità, un mosaico fragile e potente di attese, errori e invenzioni, che io chiamo, semplicemente, senza volontà di sminuirlo, “passatempo”.

Ma scrivere – e vivere poeticamente – non è solo un atto individuale. È anche un gesto di connessione, uno scavo interiore che diventa ponte verso gli altri. Nessuno porta la propria vita da solo, ci ricorda Hölderlin. La poesia è quindi una forma di solidarietà, un’azione concreta per costruire legami in un mondo sempre più frammentato. Eppure, questa solidarietà è spesso dimenticata, lasciando l’umanità in una condizione di precarietà che la spinge, oggi più che mai, sull’orlo del baratro.

Le parole, unite in un abbraccio globale, sono le uniche armi di difesa concesse per resistere. Un sogno? Un’utopia? Forse, o certamente. Ma senza sogni, non c’è lotta. Dobbiamo crederci, dobbiamo impegnarci, perché solo coltivando la parola possiamo preservare un mondo che non sia preda del denaro, che distrugge le sane radici ovunque penetra, come ricorda anche Simone Weil, ma lo domini e cerchi di risvegliare quei preziosi principi fondati sul rispetto, sulla cura, sulla consapevolezza.

E questa cura deve partire dal mondo vicino a noi, dalla realtà quotidiana che ci circonda. Osservarla, raccontarla, custodirla: questa è la cifra stilistica e umana della scrittura di Cetta Petrollo., poeta e narratrice da oltre quarant’anni. Compagna del “novissimo” Elio Pagliarani, ha fatto della parola uno strumento di identità e resistenza. Con orgoglio, ha rivendicato la specificità delle donne della sua generazione, cresciute con la consapevolezza di una diversità da affermare, piuttosto che da omologare a modelli maschili.

Ma il suo sguardo non si limita alla denuncia. Nella contemporaneità, coglie il rischio di una perdita della fierezza femminile, inghiottita da dinamiche consumistiche. La sua è una generosità che non si misura in denaro o beni materiali, ma in tempo, attenzione, ascolto. Una pratica costante di partecipazione alla vita degli altri, dai grandi intellettuali fino ai lavoratori più umili. Un atto di cura autentico e concreto.

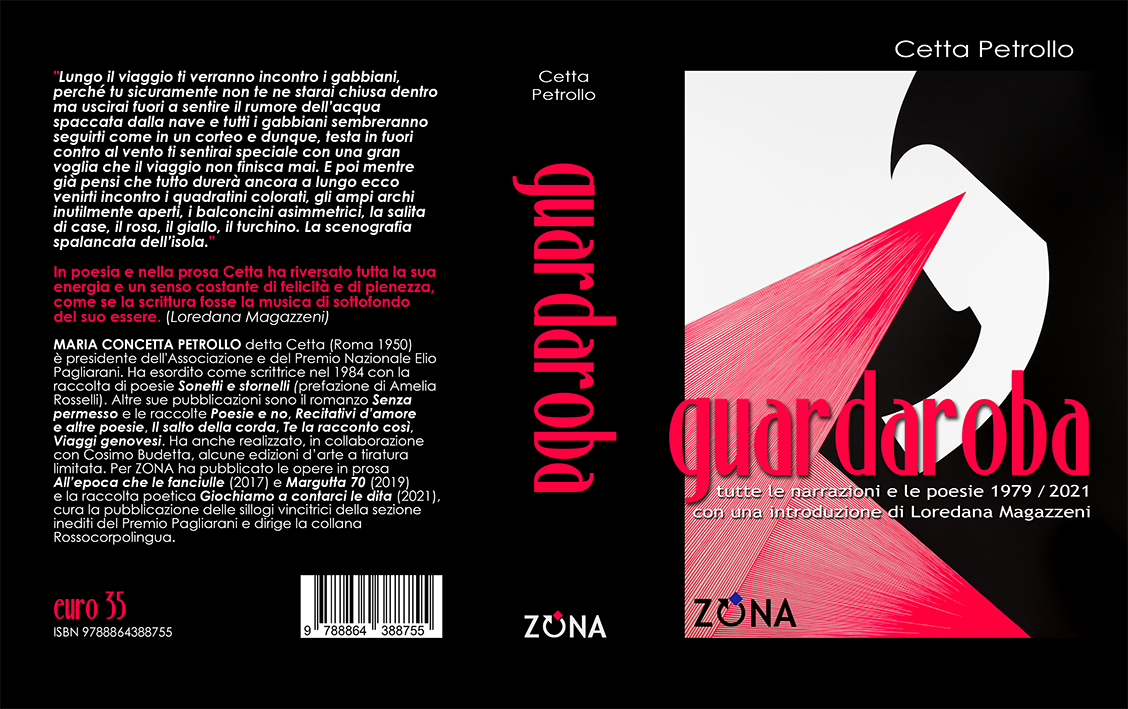

A testimoniarlo è la sua corposa auto-antologia, “GUARDAROBA. Tutte le narrazioni e le poesie 1979/2021” (Zona, 2024, con introduzione di Loredana Magazzeni). Già dal titolo, che coniugato al femminile, “la guardaroba” (come era in origine, comprendendo pure l’attuale “guardarobiera”) indica non solo la stanza di un’abitazione per lo più arredata di armadi dove si conservano vestiti, biancheria e roba simile, ma anche la persona che attende alla loro custodia. “Guardaroba” è dunque l’insieme di abiti vari, di lenzuoli, asciugamani, coperte, tovaglie, coperte, centrini, pizzi e merletti di casa Petrollo («La casa è la mia più recente identità, il centro intorno a cui ruota tutto il resto») ed è Petrollo stessa, loro attenta vestale. Che ce li presenta nelle forme varie della sua scrittura, spaziando dagli epigrammi, ballate, stornelli, haiku e sonetti (apprezzati dacché al Laboratorio diretto da Pagliarani nel 1978 aveva scoperto «che la gabbia metrica e la costrizione della rima e delle sillabe servivano a contenere l’effusione sentimentale, a rendere meno dilagante l’io, a solidificare la scrittura rendendola lontana dallo sfogo umorale e privato») alle ricognizioni in dialetto romanesco; dalle molteplici favole notturne e non agli intensi e coinvolgenti recitativi d’amore, alle cronache di artisti e intellettuali nell’Italia del secondo novecento; dalla scrittura deformata per una presa in diretta delle storie rumene ai delicati lasciti poetici, dedicati al nipotino.

Il suo registro è sempre vibrante: colloquiale e familiare, brillante e musicale, a tratti ironico, a tratti giocoso, ricco di leggerezza.

Petrollo, nata Maria Concetta, e divenuta Cetta, per «ghiribizzo nordico» della madre «dettato dall’amica bolognese» e tale rimasta tra le possibili varianti (Concettina-Tina-Cetta-Connie-Concezion-Cetty): «due sillabe puntate e puntute ma con la a finale che non si schioda. No, non si schioda». Ebbene Petrollo ha fatto della parola la sua casa. Ma non si è limitata a raccontare esperienze: le ha custodite, protette e trasformate in un atto d’amore per le persone, gli animali, i luoghi e perfino gli oggetti.

Tra questi, i libri occupano un posto speciale. Dal 1978, quando ha iniziato a lavorare in biblioteca, li ha considerati creature vive, da curare come si curano le cose più preziose: «Ero così felice! Toccare con le mani i volumi per un lavoro che, secondo me, era importantissimo, sapere cioè se stavano dove la scheda indicava che fossero, se erano in buone o in cattive condizioni, proprio come avrei fatto a casa mia, solo che questi erano libri di tutti e questi tutti si fidavano così tanto di me da darmeli in consegna e aspettare che io mi prendessi cura di loro!»

La gioia della cura è sempre sottesa in questa testimonianza di vita vissuta («Mi porto dietro il mio passato / Con qualche tarlo antico / Che a ogni primavera si rinnova») perché «Quando si cura la vita, non si può pensare ad altro». Non ci «si schioda».

E allora, ecco la poesia di vita. Non un rifugio astratto, ma un percorso concreto, un intreccio di memoria, affetti e pensiero critico. Un modo di abitare il tempo, radicandolo nella storia e aprendolo alla speranza della solidarietà.

Con testi

di

Cetta Petrollo

Fiore di rosa

quanto cara mi sei

mente orgogliosa!

Del cibo faccio a meno

ed anche degli ossequi

c’è un punto interno

fra il respiro e il ventre

e quella sono io tranquillamente

Mi porto dietro il mio passato

Mi porto dietro il mio passato

Con qualche tarlo antico

che a ogni primavera si rinnova

sottotraccia il profumo nella casa

di quando noi eravamo.

Così fa la ginnastica

il cassetto rivelando

le pipe ancora calde

(e cenere mai buttata).

Vorrei dirlo per tutti

ma non sono capace

e lo dico per me

e per un pedigree

che faccia storia.

Ancora trent’anni al secolo

(già sorpassato

da questo tavolino d’antiquariato).

Vico Palla

Mi dice che la odia. Me lo dice troppo. Fra di noi una bottiglia di

vino, due bicchieri. Fra le mani ho un riccio di mare, bruno, lucido.

Pieno di aculei robusti. Lo tengo saldamente. Quando voglio ho polsi

forti e dita brunite, si confondono con le spine.

Il menu è scritto col gessetto sulla lavagna e lui e il mio compagnuccio.

Cosa vuoi che sia caro. Fammi aprire questo riccio. Non ho coltelli

dietro. Meno male che non vedi che ho il corpo nudo.

Ho una capanna per tutti i miei mari.

Le acciughe fritte di vico Palla.

Amicizia

Certe volte parliamo della morte. La morte si è infilata verso una

passeggiata per piazza De Ferrari. Dove eravamo danzanti, barcollanti.

Lei più giovane. Io quasi sua mamma.

Certe volte parliamo di camere ardenti e di percorsi che furono nostri,

a tratti portate da treni lenti come diligenze che attraversano il deserto

del cuore.

Certe volte parliamo di torri e di mare e di burrasche e di questo

mare di sassi simile, dissimile ai nostri.

Certe volte parliamo di biglietti che volarono da lui a lei da lei a

me, provenienti da percorsi invernali mai superati, una pioggia d’amore

sempre uguale.

Certe volte ci scambiamo versi che furono da lui a lei da lui a me.

In un andare errabondo che non vogliamo dimenticare.

Certe volte parliamo di lui.

Del suo corpo, del suo modo d’amare, del suo incistarsi nei buchi

Dell’abbandono.

Certe volte ancora lo amiamo.

Ci ritroviamo nella stessa casa dell’esistenza. Che è sua. Che è nostra.

Certe volte ci teniamo per mano.

Amicizia fra donne. Passione.

All’epoca che le fanciulle 16 (racconti serali)

E finalmente il cielo aveva iniziato a prendere un ritmo, un ritmo

tranquillo dove le lune andavano e venivano e le stelle si muovevano e

il respiro si alzava e sollevava, il respiro di tutto il cielo verso la spiaggia

e dal cielo continuavano a srotolarsi racconti come scie luminose

che si allungavano e ad ogni scia si mostrava un percorso di vita sicché

dai cassetti esse tiravano fuori le storie, storie piene di immagini e

stavano lì a vita spalancata a raccontare le storie ad ascoltare quelle altre

di storie che piovevano dal cielo in ispidi, scontrosi, percorrenti,

amorevoli, talvolta irosi, racconti serali.

Che la pioggia di racconti era poi una pioggia d’amore.

Che certo non è che si mostri subito una vita.

Non si impara subito una storia.

Con pazienza.

Né è facile raccontarla.

Con pazienza.

Ma certo tenendosi per mano sotto un cielo che respira può essere

più semplice.

Oppure meravigliosamente complicato.

Può essere tutto.

E il vento determinato dell’avvio le lascia sulla porta di casa con lo

zaino sulle spalle.

Perché le fanciulle osano ascoltare le storie.

Chiusura delle sedici fanciulle sotto al cielo.

Inizio del viaggio.

Che scivola verso.

Mio nipote si sposerà a Farfa

in una bella giornata di sole.

Non so se potrò partecipare.

Forse, se il mio stomaco

me lo permetterà

ed io darò il permesso

a me stessa di arrivare al secolo.

(A dire il vero non so nemmeno

se si sposerà e se sposerà

un uomo o una donna

ma credo che in fondo parteciperò).

Per questo lascio

la mia impronta calda

su questa panchina di pietra

di fronte all’Abbazia.

Perché la pietra è intelligente

e io sono seduttiva

(la pietra conserva la memoria

e mio nipote si siederà

su questa pietra

a Farfa, un giorno

in una bella giornata di sole).

Disegni sul muro bianco

ridendo senza paura

dico basta ma senza convinzione

e penso che non farò

mai ridipingere il muro

che resterà li come il segno

delle crescite

e mi terrà compagnia

quando sarà difficile alzarsi

il mondo divenuto solo una casa

ma quanto chiassosa

quanto colorata

con i segni ardimentosi

sopra il letto.

La bella pelle dell’amore

risplende

così abbiamo passato l’equinozio

e la bella pelle dell’amore

risplende

risplende tranquilla senza fretta

mentre solo su un fianco

dimostra il suo bilico

la bella pelle dell’amore.

Intanto mi hai tenuta

nella bella pelle dell’amore.

(Amor che dato sia

casto mi prende)

[…Ì il corpo si ritrae sponda seconda

alla fase seconda della luna orgasmo che non sarà

e io me ne starò distesa

incinta di parole?

Ma s’è aperto il passaggio

corrispondenza del sé

corrispondenza del sé riscaldandosi l’aria

appena appena sulla brace del camino

riscaldandosi l’aria

(il tuo ascolto è un porto

dove passo e ripasso

allentando gomene)

(valve che nuovamente riapro

nuove valve ogni volta)

Aprilie

Pasqua

Roma 3 aprile

In pasticerie di Lepanto sono uova di pasqua grandi con tule rosa,

azuro, tuti colori, in bar, alimentari e fermata metro e poi uova picole

di ciocolata quale costa come una giornata a fare pulizie, baby sitter o

in cucina alo Spiedo come mia cugina Dorina picolina quale pulisce

verture e pela patate poi mete divisa rosa con fioco dietro e serve a tavola

seria e non parla, senza prattica, senza permeso, a paura, e clandestina,

vuole fare atrice.

Veramente non vivo con lei, dormo lontano in camera con mobili

in grande palazo dopo Ostiense in posto dove arivano due metro, due

tram anche li per’o sono uova di Pasqua.

Mafalda chiede come sono uova di Pasqua da voi? Colorate?

Uova di pasqua in mio paese sono rosse! Alcune fanno anche uova

ricamate con prezemolo, prima prezemolo sopra, poi cipola rossa in

acqua e uova diventano bianche e rosse come ricamate come la lenzuola

quale Mafalda mete su leto. Ricamano a Botosani? A Botosani

no ma insegnano a lavorare terra. Anche in America dice Mafalda credo

non ricamano ma fanno scuola in fatoria con galine e io o visto gallo

grandisimo in aula di Universita quela volta che Ettore fa turne.

Pure mia mama Pasquina non a lenzuola ricamate a Sant’Arcangelo

quela volta niente ciocolata, solo uova sode da fare Pasqua cento anni

fa, quasi, di questa che Pasquina e morta gia da vent’anni.[…]

Chi l’avrebbe detto

Chi l’avrebbe detto

nel duemiladiciassette

vado parlando dei tuoi libri

e quel brutto inventario

che li descrive tutti

con i prezzi che mi dettavi

diventa la cosa più bella

che noi si sia mai fatta.

Acquisto slarghi d’anima.

La luce radente di via Margutta

si allunga verso questa

nostra periferia.

Un crepuscolo (un’alba?)

alla Carrà.

I decenni si distendono

proprio come le dediche

le legature in marocchino.

E quella lì che strillava

per i soldi della spesa

ora va incontro alla moglie

giovane e le dice

“ecco! Vedi?”