Solo in poesia coincidono così gli opposti

di Pietro Cagni

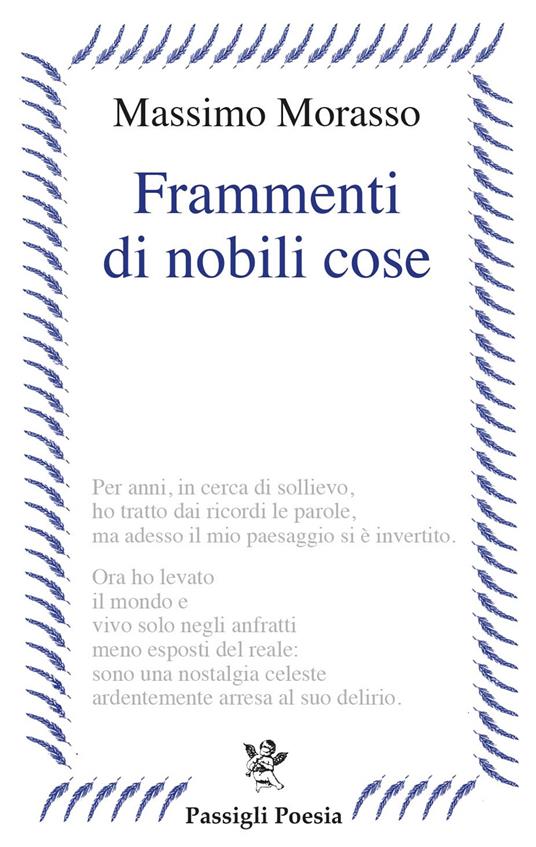

Quale movimento sospinge, cosa sostiene i versi della prima sezione dei Frammenti di nobili cose di Massimo Morasso. Il poeta ha affidato al libro un’esigenza duplice: compiere un’esperienza piena della poesia e, insieme, individuare la sua fondazione. Un libro da cui imparare, ammirando, le possibilità di ogni evento poetico e le ineludibili questioni che sempre lo attraversano. Res e verba, parole e cose: non c’è altro tema. Tanto più oggi che il reale mostra la sua ultima indecifrabilità. Come mai prima d’ora, è stato scritto, “abbiamo smesso di capire il mondo”. I nostri sistemi di comprensione non ne reggono l’urto, e più affondiamo gli occhi, più allontaniamo la possibilità di afferrare qualcosa, e il caos si moltiplica. Le cose mortali, povere e meschine, ora appaiono anche terribilmente sole. Dobbiamo arrenderci alla fisica quantistica, aspra severa e controintuitiva, che disinnesca i nostri tentativi. Ma se anche così non fosse, cosa ci resterebbe tra le mani: un mondo comunque malato, insufficiente, una promessa non mantenuta. Possiamo solo “patire il mondo”, come indica il titolo della sezione, Geopatia, come soffrendo una malattia indimostrabile ma vera: «le cose si sfracellano». Eppure, scrive Morasso, in noi si agita una «nostalgia celeste» che impone una scelta: l’attraversamento del mondo o il suo pensiero.

Nel paesaggio in cui siamo sperduti Morasso continua ad abitare, e ci restituisce i frantumi del conflitto, in cui qualcosa è apparsa. La prima poesia del libro sembra dire di una sconfitta:

Per anni, in cerca di sollievo,

ho tratto dai ricordi le parole,

ma adesso il mio paesaggio si è invertito.

Ora ho levato

il mondo e

vivo solo negli anfratti

meno esposti del reale:

sono una nostalgia celeste

ardentemente arresa al suo delirio.

Ritirarsi dalle cose, “levare il mondo”, lasciare che la «nostalgia celeste» diventi delirio: se questo accade, non è possibile la poesia ma la bestemmia o la finzione, fino al silenzio («Troppo facile / pensarti un animale, / troppo difficile / uno spirito di carne.»). La poesia che apre il libro descrive un tradimento dell’ansia verticale e abissale che ci costituisce e che, nonostante tutto, permane. Al suo mistero Morasso potrà faticosamente obbedire. Avviene già nella quinta poesia del libro, che non a caso trova una forma più ampia e distesa, meno assertiva, mossa da un ritrovato procedimento interrogativo: in questa e in altre poesie della sezione la realtà irrompe come nuovo respiro, nella sua evidenza materiale (alcuni luoghi vengono indicati, al termine, col loro nome), e chiama il poeta a partecipare gioiosamente al suo movimento. Chiede una resa incondizionata, vuole far tacere le armi della mente, così che possa risuonare il canto e non il lamento, un amore possibile tra verba e res:

Il vento che mi detta

soffia, stamattina, ricordandomi:

per me tu parli,

per me tu susciti i significati

e unifichi le cose alle parole

sposandole nei nomi.

Il refolo che soffia

al mio risveglio ha sussurrato:

per me tu insegui il vero,

la luce del tuo fuoco,

la tua chiarezza oscura, solo tua,

di te che incontri un tu

nella semenza, provvida, del Bene.

Lo sai: la lettera è mortale.

E, dunque, perché non smetti

di sparlare? Perché ti areni come

tanti, fra chi bestemmia il mondo

e chi lo finge?

Io tremo come un corpo, sinopia della polvere.

Io scorro nel tuo sangue

e genero realtà

con un’arcana sottigliezza verticale.

E tu, non hai piacere di seguirmi?

Di diventare un uomo, o di provare

a esserlo di più?

Nel mio messaggio, l’anima si affina,

cerca le vie per crescere, si tempra,

sfociando nell’immagine sorgiva

di un puro, interminabile fluire.

Si alza come nell’Infinito la voce del vento. Ed è possibile allora fidarsi del mondo, delle creature che lo abitano. La confusione si disperde, il verso trova un nuovo slancio. Da bambino, in campagna, mio padre mi diceva di “fare andare gli occhi”: non più frenati dai palazzi nelle strade della città, potevano andare lontano. Allo stesso modo, dopo la sconfitta dell’inizio, Morasso ritrova la misura spalancata (che prende il ritmo dell’endecasillabo, attorno a cui costruisce i versi), una nuova possibilità per gli occhi. Si insinua una voce, estranea, segnalata dal corsivo, che vorrebbe ribaltare la prospettiva, convincere ad arrendersi, ad accettare il fallimento. Si sente puzza di slogan. L’io resiste, fedele alla vita, non vuole arrendersi a un esilio: «Non so. Mi esercito. Mi sporgo». La vera soluzione è affondare gli occhi nella realtà, sporgersi dalla finestra, scoprire la screziatura del mondo (la parola marcata di Gerard Manley Hopkins), puntare non a ciò che è “alto” ma a ciò che è “lontano”. Gli occhi devono andare lontano, bisogna farli andare.

Giorni scorati. Ama il caduco

e non il trascendente, mi si dice.

O anzi, addirittura, sii felice

di cadere. Non so. Mi esercito. Mi sporgo

alla finestra come da un esilio.

Mentre gli uccelli impazzano,

screziano d’ali l’aria nel via vai

e a me viene la voglia d’inseguirli,

simile a un raptus, a un sogno d’aeroplano,

a un gorgo spirituale cui m’affido

con tutti i sensi tesi verso l’alto,

non perché è in alto ma perché è lontano.

Solo in poesia coincidono così gli opposti, in espressioni fulminanti e prodigiose che moltiplicano le possibilità di significazione. Accade anche in un successivo componimento di questa prima sezione, in cui il verso ripetuto, mentre dice di risalire, al contrario scende, si inabissa, e la finitezza della terra per un attimo sfiora una fecondità senza fine. Un’obbedienza a ciò che è scritto nel sangue, la legge micidiale che ci portiamo dentro.

Internandomi

salgo

salgo

salgo.

Ogni passo

vorrei fosse una svolta:

il centro è il Bene,

e il Bene

sta nell’alto esattamente com’è appeso

al filo della legge, micidiale, del mio sangue.

Come il frutto di una semina

terrena, senza fine.

Morasso vuole cedere, come scrive in un’altra poesia, al bene di vivere. Non è appena l’inversione di polarità che l’autore imprime all’evidentissima sporgenza montaliana, ma tutta la scena che la inquadra assume una direzione nuova: «Spesso / mi è capitato di incontrare / il bene di vivere»: il soggetto adesso ha ruolo di complemento, e il verbo assume forma impersonale, distendendosi in una struttura fraseologica. L’evento adesso viene còlto nel suo farsi incontro, indipendente e gratuito. Questa rinnovata disponibilità al mondo dà risarcimento, e fa esclamare «tutto / il visibile s’intreccia nell’ordito / della vita, niente non va» o, più avanti, «le cose belle danno gioia sempre»… terso endecasillabo di parole sorelle, legate tra loro da una fitta tessitura di vocali, in ritmo serrato e al contempo disteso. Le cose chiedono di essere dette, e c’è chi è chiamato a cogliere questa responsabilità. Non è un’acquisizione definitiva, ma drammatica, seguendo Luzi e Caproni. C’è spazio per la fatica e il ripensamento («Potessi smettere di credere al mondo […] Potessi / girarmi dall’altro lato del qui / e addormentarmi, fluttuando / nel centro buio della notte… ») e per il sogno oscuro, che porta cancellazione. Vengono meno le forze, ma sono ancora possibili la musica e la meraviglia, a cui ci si può abbandonare con fiducia: «Principessa, desiderio, / fiamma indomabile e mistero», «Luce, però, tu non abbandonarmi / al mio sgomento: avvicinami.».

Due ultime poesie, per concludere questa lettura di Geopatia, che sanno commuovere: il compito dei poeti, il mondo che si fa spazio nel loro assenso, il mondo che si fa incontro e si offre alle nostre parole.

Se la smettessi di scrivere poesie

diventerei un ostaggio del pensiero

che tende a far del Tutto una materia

per comunicare: il reservoir

di uno sproloquio cosmico, infinito.

Se all’improvviso, in un sentiero di campagna,

dietro a una curva mi apparisse un sorbo

forse neanche me ne accorgerei,

e il sorbo rimarrebbe lì a guardarmi

dalla compressa densità di un cosmo

chiuso in sé, anch’esso in viaggio, come me,

meno terragno, chiamato ad evocarne la bellezza

in qualche frase esatta, solidale.

***

per Mario Benedetti

Dico, un

amico che è lontano. Uno che

poeta lo è stato per davvero –

uno che anche adesso lo è,

e lo resta per sempre.

Comprendimi. Non intendo

un cembalo squillante

come tanti, ma un uomo

simile a una foglia

quando il vento l’incalza,

un essere che trema

perché è vivo,

e quando trema e si raccoglie

parla, perché è bello –

perché, fra noi, chi deve farlo, fa così.

I commenti a questo post sono chiusi

Una voce molto interessante.