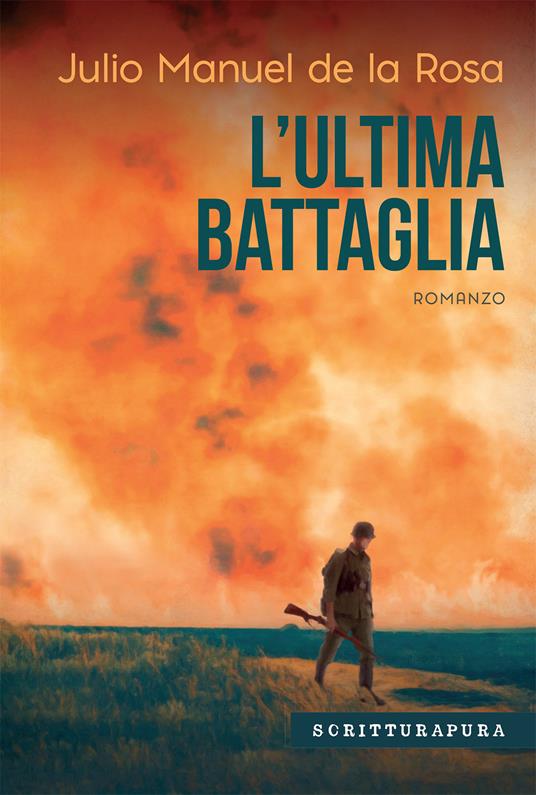

L’ultima battaglia

di Marco Ansaldo

Il testo che segue è l’introduzione di Marco Ansaldo al breve romanzo “L’Ultima battaglia”, del sivigliano Julio Manuel de la Rosa, recentemente pubblicato dall’editore Scritturapura, nella traduzione di Marino Magliani, e la cura di Alessandro Gianetti (NdR)

Morire scrivendo è forse la fine migliore per un autore. Come l’attore che crolla all’improvviso sul palco, o il corrispondente di guerra colpito sul campo di battaglia. Una scelta di vita che si sublima nell’attimo del momento supremo.

Julio Manuel de la Rosa è morto lavorando. “Scriveva sempre, anche quando semplicemente camminava”, raccontano le biografie. “Tutta la sua vita è stata letteratura”. E questo libro che avete tra le mani, L’ultima battaglia, è il testo da lui rilasciato nel 2017, appena pochi mesi prima di andarsene all’inizio dell’anno dopo.

Bene dunque ha fatto l’editore Scritturapura (specializzato nel raccogliere perle disperse, come qualche anno fa con lo splendido Lamadonna col cappotto di pelliccia del turco Sabahattin Ali) ad accogliere il consiglio di pubblicarlo in Italia, segnando così il proprio debutto nella letteratura spagnola, visto che l’autore era un orgoglioso sivigliano, nato e morto nella sua città (1935-2018). Perché questo breve romanzo, folgorante e potente nel suo attacco e nello sviluppo, è capace di conquistare un posto nel cuore del lettore.

Stalingrado, 1942-43, la battaglia più importante della Seconda guerra mondiale. Nella “Città eroica”, come la chiama il protagonista. E la sua lunga resistenza, con l’atroce sconfitta della 6° Armata tedesca e la conseguente avanzata sovietica che porterà alla caduta del regime nazista.

L’uomo è un disertore. Un soldato che ha per Dio un generale con “nome e cognome”, Gheorghi Zukov, e per Diavolo il suo avversario, Friedrich Wilhelm von Paulus. Ma il nostro uomo, benché smunto, lacero, sporco e affamato, è tutt’altro che uno sprovveduto. Nel campo di sterminio da cui è fuggito ha conosciuto Primo Levi, “il ragazzo italiano che non è riuscito a sopportare lo spettro dei suoi ricordi”, chimico che si salva dal Lager e sarà scrittore. L’uomo ne diventa amico. Gli autori italiani sono molto presenti nell’opera di Julio Manuel de la Rosa, autore che ha assorbito la lezione di Italo Calvino e scritto una biografia di Cesare Pavese. Di Levi scrive: “Era un chimico, ma quasi sempre parlava come un poeta”.

Il suo racconto è la fuga. Lo sfondo, quello indefinito della steppa. Il mezzo, il vagone di un treno. “Dio non può aiutarci, se noi non gli andiamo incontro”. Il militare scappa, e così si salva. È il momento più decisivo, ammette, della propria esistenza. Il salto doloroso dal convoglio lo ferisce, a terra c’è una figura di una donna con in mano un’ascia, e dietro una casa. La quiete arriva dopo tre scodelle di zuppa calda. Anna la vedova lo accoglie senza chiedere nulla, lo nasconde dandogli lavoro nel campo, lo ama. Ma lui, con strazio, è infine costretto a lasciarla. Deve proseguire il proprio cammino. Ora ricorda: è un cecchino della 64ª Divisione.

Il tiratore scelto si arma, e vaga nuovamente nella steppa. Ma ancora è confuso, si perde, crolla. Nella testa, assieme a Levi, ritrova un altro punto di riferimento, Socrate. “Socrate non venne ucciso: Socrate si suicidò”. Pensa ad Anna, alla sofferenza che le ha provocato, alle menzogne che le ha dovuto raccontare. Avvicina la bocca alla canna del fucile. Lo distrae, salvandolo nuovamente, il rumore di un motore. Tre soldati che bevono caffè, un odore dimenticato, e come autentici esseri umani in pace, fumano e conversano.

Il finale è poderoso: tornare, forse da vendicatore, al Grande Baraccone da dove era partito, ad Auschwitz, città anch’essa mai nominata. Da figlio della steppa (“legato a lei come un lattante alle mammelle vuote di una madre tirannica”), ha sviluppato facoltà uditive abnormi, olfatto al massimo livello, una smisurata crescita della vista. Soprattutto, ha coltivato la virtù della pazienza. Ma la guerra, non è finita? L’epilogo è l’immagine di un’apertura: “Vedo un gruppo di soldati di un esercito sconosciuto, che stanno entrando nella piazza. Tutti hanno il volto coperto con fazzoletti e avanzano pacificamente verso di me”.

Un soldato senza tempo, che attraversa tutte le guerre, un fantasma che fugge dall’orrore. Siamo noi, anche, davanti a un conflitto allargato che pare alle porte. Con la mente confusa, i ricordi frammentati. La memoria li fa passare davanti come pezzi di Storia. Il disertore indossa le toppe delle uniformi di tutte battaglie. Un testo che, con i giusti adattamenti, meriterebbe di essere portato a teatro.

Dentro, la lingua di Julio Manuela de la Rosa è tagliente e precisa. Non ci sono solo gli italiani. Vi risuonano echi di Cortázar, Pessoa, Faulkner. I due traduttori, Alessandro Gianetti e Marino Magliani, la restituiscono in purezza con parole levigate come gemme. Si immaginano le scene, si sentono gli odori, si percepiscono i pensieri. Ecco allora un maestro, generoso, affabile, che del giornalismo civile (che pure aveva frequentato) ha tratto la lezione migliore. Voleva scrivere ancora, Julio Manuel de la Rosa. Consapevole di vivere il momento più alto della sua parabola artistica. La morte lo ha fatto disertare, anche lui. Eppure, vagando fra le steppe della letteratura, “L’ultima battaglia” è la summa di uno scrittore tutto da scoprire.

Bella recensione per un libro che leggerò sicuramente. Grazie.