Les nouveaux réalistes: Pierangelo Consoli

Il giorno dei morti

Il giorno dei morti

di

Pierangelo Consoli

Il giorno dei morti accompagnavo Alberta al Duomo di San Lorenzo. Per tutta la passeggiata, lungo le strade del centro storico, si teneva aggrappata a me, affondandomi le unghie nel braccio ogni volta che passava una macchina. Camminava quasi con gli occhi chiusi, sforzandosi di non obbedire a qualche fissazione delle sue che ci avrebbe ulteriormente rallentato perché Alberta non sapeva guidare e aveva – tra le altre cose – la malattia del contare. Quando stavamo nel tram, o sul treno, avevo notato che osservava il paesaggio sussurrando la conta a stento trattenuta. Era un verso il suo, come di un pallone che si sgonfia. Non lo avrebbe mai ammesso perché si vergognava ma contava gli alberi, le pietre miliari o le case nei campi. Qualche volta l’avevo persino sorpresa nel tentativo, vano, di evitarlo. Cercava di concentrarsi sulle sue scarpe, sul colore delle unghie o fissando un disegno, una cucitura sulla gonna, ma si vedeva che le costava una fatica insopportabile e, per questo, cedeva, con un senso di vergogna che le arrossava il volto e così ricominciava a contare sperando che nessuno se ne accorgesse.

Un’altra delle sue ossessioni si manifestava lungo i marciapiedi perché non metteva mai i piedi a casaccio e, per tutto il corso di San Lorenzo lastricato di sampietrini sfortunatamente bianchi e neri, se il sinistro di Alberta ne calpestava uno bianco, il destro doveva toccarne uno nero. Se cominciava con la punta, la marcia doveva necessariamente continuare con il tacco. Era talmente estenuante per lei camminare, che preferiva non uscire affatto. La città la sfiancava perché, inoltre, era ansiosa e disorientata e il contatto con le persone la tramortiva. Stringeva i pugni ogni volta che qualcuno le rivolgeva la parola e sembrava sempre sul punto di mettersi a correre, con le braccia al cielo, se era costretta a stare in fila alle poste o al supermercato e, perciò, si era ritirata. Mi utilizzava, Alberta, per le più disparate faccende come fare la spesa o l’ufficio postale. Ero talmente piccolo che non arrivavo al banco, eppure ero in grado di pagare le bollette della luce e ordinare un chilo di macinato al macellaio sulla salita. Andavo sempre negli stessi posti e mi conoscevano, mi salutavano come una piccola attrazione, io così grazioso, con i capelli a scodella e l’espressione compita, con in mano una bolletta, un foglio scritto, mentre tiravo fuori a fatica i soldi dalla taschina dei pantaloni. Per questo, quando mia madre divenne Alberta, tramutandosi in qualcosa di più collettivo, io non soffrii tanti cambiamenti, almeno per quello che riguardava la gestione delle faccende, perché erano già molti anni che me ne occupavo. Usciva pochissimo, come ho detto, eppure il giorno dei morti restava, nel suo calendario, un rito al quale non poteva rinunciare.

Sugli scalini antistanti il cortile del Duomo, mentre incedeva ossessiva con il piede sinistro avanti al destro, notavo come si mordeva le labbra per la disperazione. Più grande, quando ormai capivo le sfumature del suo disagio, trafitto dalla compassione le accarezzavo la spalla fingendo di non accorgermi di nulla. Dentro la chiesa però, Alberta, si sentiva subito rinfrancata e serena al punto da lasciarmi andare. In quel giorno di commemorazione capivo che se Alberta, mia madre, avesse potuto, sarebbe rimasta lì, mi avrebbe guardato con gli stessi occhi pieni d’amore e di comprensione con cui aveva respinto l’ammiraglio, suo marito, sulla soglia dello studio e mi avrebbe detto: ti voglio bene Arturo, ma adesso devi andare via.

Franavo, ogni volta, sopra una delle panche in fondo alla navata, frustrato dall’estenuante attesa che si consumasse quel noioso rituale che ero costretto a sopportare fin da quando avevo dieci anni, durante il quale Alberta s’inginocchiava a pregare davanti a tutte le statue dei santi. Sapevo che non sarebbero mai sparite, ma lo avevo sperato, avevo pregato, avevo promesso, mi ero svenduto pur di assistere a quel miracolo che, però, non si era avverato. Io confidavo, con tutte le forze, che un giorno Alberta si convertisse ad un ortodosso monoteismo dove un Dio davvero unico, un dittatore dei cieli, non avrebbe avuto bisogno di tutta quella pletora di subordinati. Se così fosse stato, Alberta avrebbe avuto una sola statua da pregare e in meno di un’ora ce ne saremmo andati. Nel duomo di San Lorenzo invece ne comparivano almeno dieci, tra martiri e suore onorate della grazia di questo Dio insicuro, e Alberta di ognuno sapeva la storia. Alla fine penso che nemmeno pregasse, che non si sdilinquisse in comuni litanie ma che ci parlasse, che a ognuno confidasse le stesse paure, la stessa colpa che immaginava di portare e che ci avrebbe distrutto come famiglia e come esseri umani.

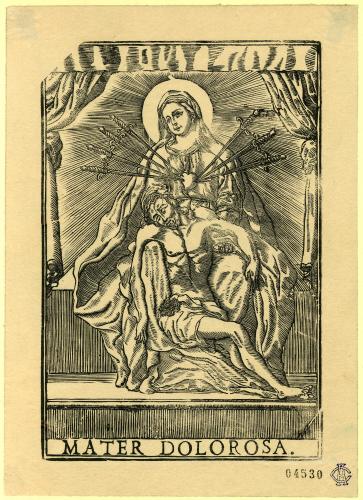

A uno sguardo meno attento sembrava una devota come tante, inginocchiata e raccolta in un silenzio usuale, ma io scorgevo la sua bocca che tremava, che sorrideva talvolta o che s’imbronciava, la testa che oscillava nell’asserzione e nella negazione e non sapevo se essere preoccupato, divertito o costernato. Quando si alzava dall’ultimo dei santi, la vedevo dirigersi verso la vergine dei sette pugnali. Si trattava di una singolare statua della Madonna con il velo nero, il cui costato era trafitto dai sette peccati capitali e ai cui piedi stava il Cristo morto con le ferite ancora tutte aperte. Alberta le era estremamente devota. Con questa statua non parlava, al pari delle altre, ma solo ascoltava. Abbassava il capo e taceva. Restava così per dieci o venti minuti durante i quali il suo volto assumeva diverse forme: le guance si scavavano, le labbra scomparivano, gli zigomi sporgevano acuti e la fronte si copriva di rughe. Piccole gocce di sudore freddo e denso le scendevano come lacrime fino al mento. Viveva, Alberta, la sua fede verso questa Madonna con grande trasporto fisico e, alla fine della seduta, era sempre talmente stanca che quasi la dovevo trascinare. Invecchiava di colpo il giorno dei morti come se la Vergine dei sette pugnali, ogni anno, le facesse terribili confidenze che Alberta doveva tenere per sé. Lei si confessava senza prete, alla maniera dei protestanti, ma da queste lunghe ammissioni di colpa non ne non usciva mai alleggerita e mai perdonata. Soffriva ancora e tanto mentre tornava a casa e, dentro il tram, gemeva in preda alla febbre. Superata la soglia della villa, dove si rinchiudeva nello studio, non usciva fino al giorno successivo. Digiunava spesso Alberta, per purificarsi, per punirsi, per non dimenticare. Beveva solo acqua di rubinetto, molta. Si era dimagrata e sotto i polsi esilissimi le spuntarono vene viola e verdi, gonfie e sporgenti.

Mi sembra che sia la parte di un tutto non precisato. Dove si può leggere nella sua interezza? Grazie effeffe, asciutto e significativo.

Sì è vero. Si tratta di un estratto da un racconto più lungo ancora inedito