Jukebox: Roger Waters

Cronistoria di un minuto

Cronistoria di un minuto

Roger Waters in concerto a Bologna

di

Elvio Carrieri

Mentre salgo le scale pare di trovarmi in guerra. L’asfissia, la stanca umidità, spari e spari ovunque. I miei compagni umani si dibattono tra attacchi epilettici e prese di coscienza, chi è rimasto escluso fuori dal tornello bestemmia sillabe che si scontrano e quasi altisonanti formano un nome, che però a me, soldato in preda al furore del mattino, non è dato conoscere. Alzo gli occhi e lancio una preghiera al coperchio che mi fa da cielo, tiro un sospiro, stringo la mano a chi mi sta accanto e singhiozzo nell’affanno. L’agonia pare esser terminata, ho ancora saliva nella bocca, l’aria mi passa ancora trai bronchi. Una mitraglia! Una sfrontata mitraglia interrompe il mio soliloquio, è tornata l’angoscia guerresca del soldato, c’è qualcuno che mi reclama a sé, ma non lo vedo. Non lo sento. Il collo mi impedisce di girarmi. Un proiettile mi fora lo sguardo, l’occhio cade inerme sullo schermo. Sono al buio. Lui è una sagoma rossa, appena illuminata. Di fronte a me troneggia Roger Waters. Mi indica, ho il suo dito puntato nelle pupille. “You! Yes, you! STAND STILL!”. Il suo grido è una bomba lacrimogena.

È certo dal principio che la mia serata sarà condotta da questo satiro e che sto per assistere a un cerimoniale di sacrificio che ha come fine ultimo quello di abbattermi con un proiettile e farmi risorgere dal bossolo.

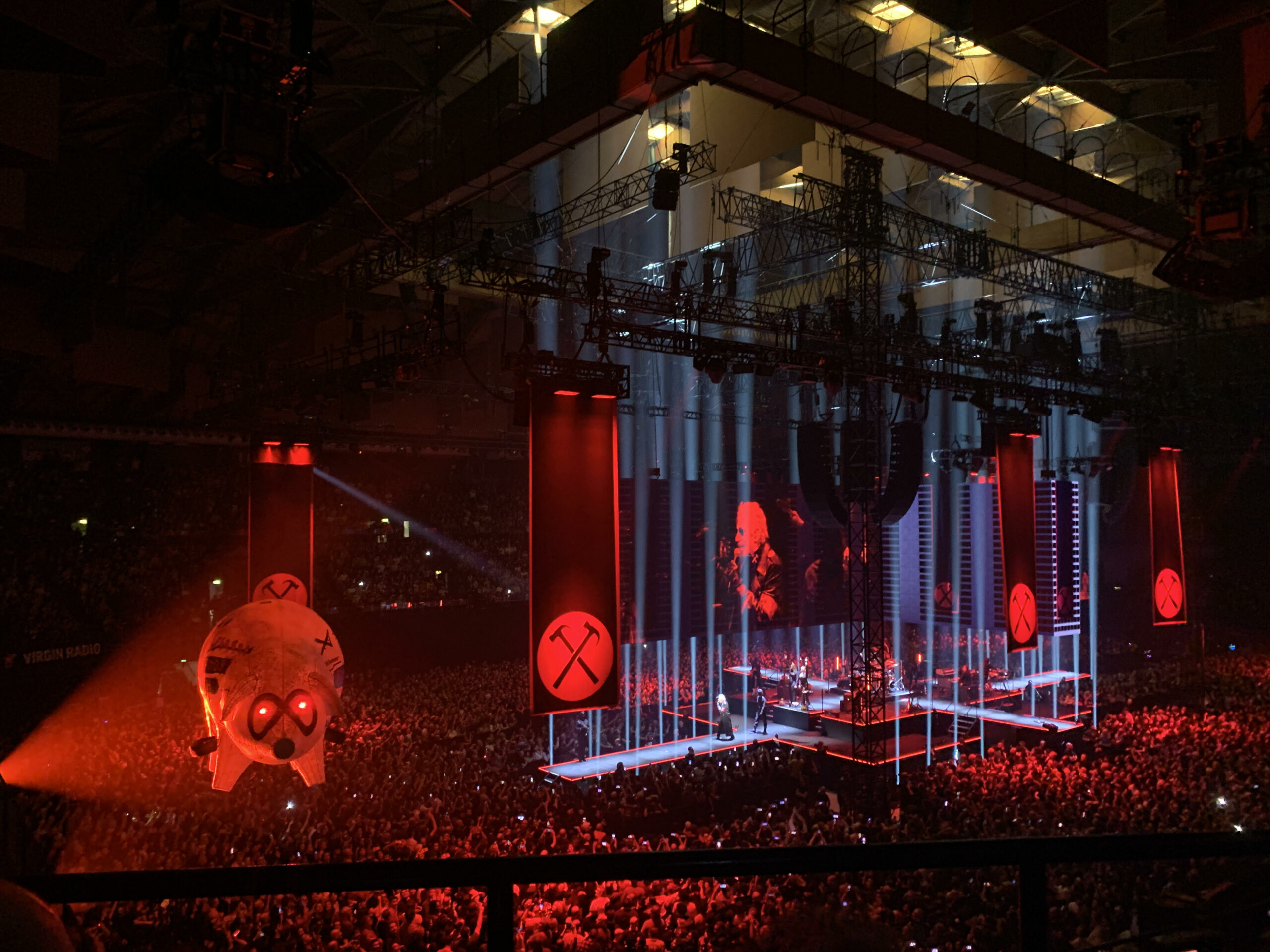

La messa ha per me inizio in ritardo sulle note di Another Brick In The Wall, eseguita nella sua interezza in ognuna delle tre parti che la compongono, come fosse un canto popolare dal quale doversi altezzosamente liberare al più presto. La cantano tutti, dal primario dell’ospedale Sant’Orsola alla casalinga di San Lazzaro di Saveno. Non c’è uomo o donna nell’Unipol Arena che non provi nel fegato lo stimolo di buttar fuori queste schegge antiautoritarie, immerse nella bile, mentre il satiro vestito di nero opportunamente svanisce nel nulla. Siamo tutti anti-establishment, troppo, per renderci conto che il nostro canto è diretto all’auctoritas nascosta, al musicista ultra settantenne che avrà in mano le nostre interiora per due ore e mezza. Senza alcun ritegno Waters ha da subito intenzione di far indignare i presenti, e così compaiono in ordine sul maxischermo fotografie di Ronald Reagan, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden: criminali di guerra. Nessuno escluso. La condanna del satiro diventa verbo in tutta l’arena, e il popolo esulta, impazzisce infervorato nella collettiva sommossa anti USA. “Cominciamo bene!” penso mentre un ragazzo altrettanto infervorato (ma non per le stesse ragioni) mi grida in faccia parole che non capisco. Sono così immobilizzato da non rendermi conto che ostruisco la vista. Chiedo scusa e umilmente, col mio passo felpato che resiste a ogni genere di autorità, cerco il mio posto.

Dopo l’attacco al fulmicotone, la chiesa si zittisce in preghiera, e il satiro apre bocca per la prima volta. Fa quello che ogni artista che si rispetti dovrebbe fare di fronte a un pubblico: parla di se stesso. Parla della sua vita. Ci racconta, mentre i più virili si trattengono dal non scoppiare in lacrime, di quando era ragazzino insieme al suo amico Syd Barret (l’arena sospira al solo nome del maledetto perduto) e i due vennero folgorati alla vista del primo vero gruppo Rock’n Roll che abbia mai solcato questa terra:i Rolling Stones.

Da quel momento, sostiene Waters, vollero vivere il sogno, il sogno puro, autentico e primigenio che solo la musica rock poteva permettersi di impiantare nelle menti dei giovani inglesi degli anni sessanta. A questo punto, l’arena s’incupisce. Tutti, non uno escluso, conoscono la storia di questi due ragazzi della provincia inglese. Suoneranno, la psicosi assalirà l’uno e la nevrosi l’altro, poi cambieranno il mondo. Così il ragazzino di quasi ottant’anni che mi sta di fronte si allontana dalla buona compagnia di Pan e Dioniso per auto incoronarsi padrone dell’elegia: vuole raccontarci la storia della sua band. Noi tutti in coro lacrimiamo, e lo invitiamo a cullarci.

Dopo aver ricevuto dal groove sensuale di Have a Cigar l’erotica illusione di poter vivere nella nostalgia dei bei tempi andati, noi tutti uomini e donne ammassati nella calca scarichiamo la tensione, e diventiamo santi. La dodici corde intona le prime note di Wish You Were Here, e dal rito pagano l’Unipol Arena invoca una divina liturgia. Stringo la mano a chi mi ha accompagnato in questo rito, appoggio l’indice sulle guance e sento le lacrime. Guardo il volto angelico alla mia destra e penso che abbiamo ancora molto da imparare dalla musica e dal suo valore catartico, e che no, Aristotele non ci ha insegnato assolutamente nulla. Il latte immateriale che ho sulle dita mi ricorda che sono un uomo, e che devo esser grato al satiro che mi guida in questo cerimoniale bacchico e beatificante se posso amare chi mi giace accanto.

Per un attimo invidioso il musicista che ribolle in me reclama la propria autorità, e invade questo spazio purificato con le proprie considerazioni. Noto che, finora unica pecca, l’arrangiamento risentito e ristretto di Shine On You Crazy Diamond non rende giustizia alla maestosità onirica del brano. Penso che sia un modo di reclamare la propria autonomia rispetto agli ex compagni, un secco ed implicito messaggio inviato a David Gilmour: posso farcela anche senza di te. Questa volta il satiro non mi convince. Il brano, annoto nelle mie masturbazioni mentali, ha bisogno di iniziare con quelle quattro note, ma il mio delirio autocelebrativo non mi dà neanche tempo per compiacermi, perché osservo una pecora avvicinarsi. Una gonfiabile pecora di plastica volteggia nell’aria accompagnata dall’organo ossessivo ed inquietante della suite space-funk Sheep. Sotto la scritta erotica e imponente “RESIST AUTHORITY” la platea è illuminata e l’animale fa il giro dell’Arena, tutti lo osserviamo avvicinarsi, tutti lo fissiamo con accidia, tutti, mi rendo conto a posteriori, lo filmiamo. Se durante il rito evangelico di Wish You Were Here non c’era un uomo la cui virilità era rimasta intatta, nel brano più acutamente socio politico Sheep, dove Waters cita Huxley e Orwell, noi tutti, come pecore, filmiamo la pecora che ci si avvicina per scrutarci negli occhi. La considerazione mi destabilizza, soprattutto perché non è merito del mio ingegno. Durante questa isteria, un’isteria che accade ovviamente in interiore homine, il pubblico viene abbandonato a se stesso, e il fauno, conscio delle proprie malefatte, svanisce dalla struttura. Non potrei esser certo che ognuna delle ventimila persone nell’Unipol Arena abbia percepito lo stesso, ma per un quarto d’ora, tra una foto e l’altra (sigh), un senso di voraginosa inconsistenza ha tremato sotto i piedi dei più audaci (a livello di pensiero, s’intende).

Non ci è concesso riposo alcuno. Mr Waters ci ha ingannati con la sua assenza. La vertigine è ancora lì, nelle fondamenta di acciaio della struttura, pronta a corrodere i nostri vestiti.

È così che all’improvviso dal tetto pendono quattro bandiere inflessibili, che alla mente riportano una certa simbologia innominabile, e che al cuore non lasciano il tempo di tornare in sincronia col proprio battito. Roger Waters, il fauno ascetico dalle zampe caprine, viene fuori da un cunicolo del palco e sale le scale con la gravitas di chi ha composto un capolavoro, ne è conscio, ed è in procinto di vomitartelo addosso.

È avvolto da una lunghissima giacca di liscia pelle nera, il volto oscurato dagli occhiali, a qualunque uomo minimamente consapevole di storia contemporanea ricorderebbe un dittatore, un gerarca che a primo impatto sembra poco democratico. Le chitarre lo annunciano, è l’uomo vero, il satiro barbuto, che in trombe elettriche viene a consolarci e a redimerci dalla miseria in cui egli stesso ci ha lasciati; si muove da una punta all’altra della croce sul riff operistico e magniloquente di In The Flesh. L’Unipol Arena è a metà del suo percorso di purificazione. Il resto del concerto sarà il perfetto e definitivo medley della colpa, del martirio e della santità. Il Fauno, dal suo palco a forma di croce situato al centro della platea, ci chiama a raccolta in nome dell’antieroe del suo capolavoro The Wall, sull’ostinato della chitarra di Run Like Hell. L’arena pare immobilizzata nello sguardo e fluidificata nei movimenti: tutti, all’unisono, battono le mani.

Nel mentre un maiale ingozzato, che pare uscito da Animal Farm, ci vola attorno abbastanza lento da consentirci di leggere l’imperativo dal quale è stato marchiato: Fuck The Poor. La musica ballabile di Run Like Hell fa di contrasto con l’inesorabile constatazione scritta sul costato del maiale. Noi tutti, questa volta scoordinati, balliamo. E ignoriamo.

Alla fine del rito mondano il pubblico è derubato della luce che fino ad allora l’aveva illuminato, e l’Unipol Arena, nera, apocalittica, asfittica, è rischiarata da una gigantesca scritta sul maxi schermo: FREE JULIAN ASSANGE. Alzo gli occhi e penso che non c’è bisogno di far politica per schierarsi nel sociale. A tratti la giustizia è semplicemente lì che brilla. Seguono scritte minimali accanto al volto in bianco e nero di Roger Waters che canta De Javu, da solo, con una chitarra acustica e ventimila persone pronte a diffondere apostolicamente il verbo della libertà e dei diritti umani. “LOCK UP THE KILLERS, FUCK THE PATRIARCHY” e ancora “WE ALL NEED RIGHTS”. Siamo tutti uniti, questa volta non scoordinati, questa volta lo percepisco. Per colmo di schizofrenia il satiro mette fine alla patetica sviolinata sui diritti umani e invia il segnale: ecco il ritmo di un registratore di cassa in sette quarti, un maiale immerso nel verde sul maxischermo, un riff semplicemente immortale, e l’intera Unipol Arena viene giù d’un fiato. Particolare plauso nell’esecuzione di Money va dato ai musicisti solisti, sassofonisti e chitarristi che hanno fatto i compiti e non cannano una singola nota rispetto alle partiture originali di The Dark Side Of The Moon, opera alla quale il satiro Waters ha scelto di dedicare l’ultima parte del concerto.

Molteplici possono essere i motivi di questa scelta, soprattutto se si nota che in spettacoli come questi si procede al millisecondo, e nulla, neanche una nota, è lasciata al caso. È questo il momento in cui la croce al centro della platea viene avvolta dal prisma più famoso della storia: ad uno ad uno, come nelle albe più (s)fortunate, si scompongono i colori. L’ordine di esecuzione dei brani riprende in modo certosino l’ordine del secondo disco di The Dark Side Of The Moon, e come nell’originale, il momento più lisergico rimane la Us And Them di Rick Wright.

Una progressione di quattro accordi che Michelangelo Antonioni liquidò con le seguenti parole:

“È meraviglioso, ma è troppo triste. Mi fa pensare a una chiesa”

Strano pensare che sia stato il momento in cui chiunque si è sganciato dai propri limiti ontospaziali. Sarà che sono quattro accordi, sarà che l’Hammond di Wright era l’unico strumento a poter introdurre un brano del genere, o forse sarà proprio quel terzo accordo dissonante nella progressione, unico nella storia del rock degli anni ‘70, ma a metà di Us And Them ho smesso di ragionare sulle logiche astratte e concrete della descrizione del reale e ho baciato chi mi stava accompagnando in questo viaggio. Questi brevi secondi rimarranno il momento più alto della mia esperienza nella sua estrema complessità narrativa.

Al limite delle nostre voci e delle nostre sensibilità, il fauno sacerdote decide di interrompere il tutto, ci fa sorridere col suo italiano affannoso, si beve un bicchierino sul palco e ci dice:

“I feel the empathy in this room”

Non ho mai visto una rockstar, un performer, un artista, un illustre medico o ingegnere gestionale così umano e così vulnerabile. Roger Waters, l’uomo vero, il Satiro barbuto, ha denunciato la civiltà come illusione e ci ha al contempo dato speranza nell’umanità. Per un attimo non ho condiviso la descrizione nietzschiana della figura del satiro, quella di un uomo greco, semi-animalesco, che corrisponde ad uno stadio pre-umano dell’umanità stessa, anteriore ad ogni forma di civiltà, e dinanzi al quale ogni civiltà si svela come menzogna, in quanto si edifica sull’occultamento del dolore. No, in questa celebrazione non vi era occultamento del dolore. Per un momento, a fine concerto, Roger Waters si è appoggiato su un pianoforte, mi ha raccontato della morte di suo fratello, di sua moglie, di Bob Dylan, ha reinventato la forma canzone, ha pianto di fronte a me, lo giuro con i miei occhi, ha sollevato il suo pubblico contro l’armamento nucleare, ci ha terrorizzati tutti quanti, e ci ha mandati in pace, in nome dell’umanità. Adesso siamo liberi di poter scrostare i resti della pelle dal nostro corpo, perché siamo noi ad esser diventati satiri.

Grandissimo Elvio, complimenti ottima descrizione di un concerto epocale