Termini senza mezzi

di Laura Mancini

Se a ossessionarmi non fosse la morte ma l’enigmistica troverei gustosa Termini senza mezzi. Prenderei nota della coincidenza idiomatica – che cos’è, una crittografia, un indovinello, un’inversione? – e scatterei una foto di piazza dei Cinquecento nella sua inconsueta nudità, brutta insanabile, inondata di urina, segnata da affronti al poco arredo urbano che si ritrova. La direi tanto negletta quanto il campo di battaglia coloniale che il suo toponimo commemora e poi scomoda, faticosa da attraversare come quando gli autobus la affollano. Forse uno sciopero, azzardo, ma sembra sia altro, questo vuoto unanime, una radicale dispersione, la dichiarazione di inservibilità del servizio, la fine del pubblico, la città post-apocalittica che molti hanno profetizzato senza averne un quadro preciso. Eccolo, il quadro preciso.

Igino è partito da poco lasciandomi all’interpretazione della sua ultima sentenza – non credo sia più possibile infierire sui nostri cadaveri, sarai d’accordo ma per tua sensibilità restia a dirmi lo stesso. Interrogo il panorama sui termini violenti da opporre alla sua mancata fede o al mio presunto accordo, ma la maculazione del cemento, il marciapiede a cornice, gli spartitraffico, i tabulati del capolinea tacciono. Non resta che la vergogna della posa ebete e muta tirata fuori lì per lì, fino al fischio e al vero addio. Immagino le linee che ripartono e inchiodano, si sfiorano e incastrano, rombano, inquinano e non ho nostalgia di niente, all’orrore si sostituisce altro orrore, al treno in partenza altri treni in arrivo. In questo momento Igino sarà seduto nel convoglio lato corridoio, avrà incastrato gli occhiali tra i ricci e terrà una mano sul viso in segno di apparente disperazione ma effettiva mera ricerca di oscurità. È suo uso concludere lunghi periodi di solitudine in mia compagnia – silenzi, porte socchiuse, cuffie, sguardi eterodiretti, torri di carta, mancate risposte, improvvise uscite in impermeabile – con sintetiche spiegazioni su come io mi senta e comporti. È sempre suo uso confermare la nostra comune passione per la morte ponendola ad argomento, causa, figura retorica; peccato non ci sia riuscito di coltivarla insieme come il caso avrebbe favorito. Avere una fortuna e sprecarla così.

Da una casupola di cartoni da imballaggio e cassette della frutta spuntano una testa, due spalle ricurve, infine una schiena che srotolandosi mi ispira la massima: insospettabile è la maestosità di chi si accuccia entro piccole gabbie autocostruite. Ciao, fa con la mano l’uomo senza fissa dimora. Ciao, replico con lo stesso gesto. Igino può andare, ciao Igino. Era scotennato dalla tristezza per questioni che di politico hanno ben poco, afflitto, perduto, stremato da ciò che non sa smettere di fare, finirà male, può andare, che vada, prima che il suo viaggio termini la mia ira sarà risolta. Gli invierò uno scritto, ché lettera sarebbe troppo: un testo angosciante scevro da accuse o richieste d’attenzione camuffate da sdegno minimale, nudo come questa piazza all’alba e altrettanto brutto, faticoso da leggere, difficile da connettere nei suoi vari punti, disinteressato a essere compreso. Lo faccio per lui, per sua sensibilità restio a scrivermi lo stesso, per incoraggiarlo alla spietatezza.

Quando ero giovane mi tirava la pelle del viso per i troppi grazie! che distribuivo in cambio del solito commento sugli occhi – di norma detti belli o profondi, ma una volta fluorescenti e ipnotici da un poeta che faceva la maschera a teatro di cui ricordo tutto, anche il modo di fumare e toccarsi rapido gli angoli della bocca con la punta della lingua. Di notte, rigiravo tra le dita i fluorescenti e gli ipnotici sull’unica piazza stropicciata del letto costruendovi intorno le memorabili mura che oggi me li consegnano intatti e non meno solenni: fluorescenti, ipnotici. Mi tastavo le anche, l’interno coscia e la vita per verificare che i pane e nutella pomeridiani non scontornassero il tutto, stiravo i capelli, mettevo il rossetto. Come mi restasse tempo per studiare è un mistero. Igino non mi ha mai detto nulla degli occhi, certo li ha scavati a fondo coi suoi ed è stato un affare quasi morboso quello del guardarci senza fiatare, avremmo dovuto cronometrare le sessioni di fissaggio oculare, un continuo rialzo del record. L’uomo senza fissa dimora si stira e sbadiglia, accende una cicca e un altro giorno ha inizio. Ancora oggi gioisco del riconoscimento, ma riservo la priorità agli scritti – molto avveduto, commenta il relatore della mia tesi di dottorato, una delizia! dice Saveria delle e-mail che le inviavo dalla Germania quando ero triste e sfavillante. Non è chiaro, però, aggiunge storcendo il naso il redattore che rimbalza il mio pitch per il semestrale e: l’apparato bibliografico manca di organicità, recita la blind review del progetto di ricerca che ho inviato d’istinto allo scadere dei termini. Vorrei non mi importasse più delle cosce né degli scritti, ma non è così, agogno l’approvazione, la esigo. Igino questo in me lo sentiva e detestava. Al solo vedermelo dentro lo rimbalzava con altrettanto sguardo, ma pregno di biasimo. Vada, vada, è atteso altrove, qualcuno con un cartello recante il suo nome lo guiderà al parcheggio, caricherà in macchina, condurrà all’appuntamento, lascerà proprio davanti all’ingresso.

L’ovvia metafora dello scenario cimiteriale che contemplo con ostilità è una tabula rasa. L’uomo senza fissa dimora… ma perché continuo a chiamarlo così? È un barbone, un barbone coi fiocchi, libero dal giudizio sociale e dalla fame di approvazione. Si stiracchia con un’espressione divertita dall’ironia della sorte e dall’afa d’inverno, non tutto deve sempre avere senso, dice quel ghigno. Considerando la questione dalla prospettiva più spiccia, nel corso della mattinata non mi importerà di nulla, ma non escludo l’indifferenza possa dilatarsi fino al dopo pranzo. Le parole sbiadiranno, le disporrò in fila per due come le uova nel plasticone bucherellato del frigorifero, pronte a essere rotte o dimenticate, sciatte e insulse, basi per altro, ma altro cosa? Era migliore l’ansia tutta corporea dell’adolescenza, quando se mi dicevano fluorescenti arrossivo e ammiccavo vagheggiando sviluppi di cui non contava l’esito ma la sola potenzialità. Grazie! Non ho mai raccontato a Igino ricordi analitici e masturbatori come questo, ero io ad ascoltare lui che però del passato conserva una traccia evanescente, troppo concentrato sull’oggi, sulla riunione, la mozione, la manifestazione, la legge. Dura lex sed lex, e invece col cazzo! urlava battendo il pugno sul tavolo in tarda serata quando gli amici trasformavano il gran discutere in bisboccia. Tutti stanchi, sbronzi e vogliosi di pensare ad altro tranne lui che anche dopo la mezza, occhi sbarrati dizione impeccabile e muscoli tesi, restava ancorato alle sue priorità. Quant’è già memoria, tutto questo, con quanta speditezza rielaboro, Saveria sarebbe fiera di me, vedova istantanea, un podio in fondo al binario. Ciò che facevo io, a quel tavolo, è interessante, una delizia, una fluorescente ipnosi. Tacevo fumando ed ero tutta con Igino, seguivo il suo discorso con una tale compenetrazione nel suo stato emotivo e una conoscenza tanto precisa del suo metodo ragionativo e dei suoi riferimenti da poter anticipare ciò che avrebbe detto di lì a poco. Ma a volte sorprendeva anche me con slanci inediti – leggendari quelli su povertà e morte in cella, pensiero recluso, pena e rieducazione come contraddizione in termini. Gli exploit creativi rinfocolavano il mio – mio, non nostro – legaccio – legaccio, non legame – l’idea che potesse stupirmi per sempre. Era instupidirmi, ciò che faceva. Il suo reale spessore non coincide con l’improvvisazione filosofica, questo me l’avrebbe svelato una più assidua frequentazione della saggistica psicoanalitica e del giro del carcere, al bar della biblioteca Nazionale. Il talento di Igino è l’identità, quel suo rimanere uguale a se stesso come la piazza della stazione, anche in assenza delle condizioni ottimali per il riverbero e la detonazione del sé, anche in presenza di urina e affronti. La coerenza è la sua qualità più alta, quella per la quale lo ricorderemo da morto. Era reso impermeabile allo svaccamento generale dalla concentrazione sul suo intento di agire, ogni giorno e da mattina a sera, contro la mortificazione dell’intelletto e per l’amnistia ma, più ampiamente, per l’abolizione del carcere. Se non è questo amore, dico col solo labiale al barbone. Non sembra raccogliere, si dirige a passo rilassato verso una fontanella con una damigiana di plastica. Ma era soprattutto amore per la morte e doveva finire qui, in questo campo di battaglia senza cadaveri né carrozzeria.

Ai margini, diceva spesso Igino, sono il bello e il brutto, l’oscenità che non vorremmo mai ammettere e l’umanità bandita da ogni altro contesto, o ci stai o non ci stai ai margini, o li accetti o non li accetti, ma se ci stai, ebbene eccetera. Durante il suo ultimo discorso al binario, quello in cui mi ha indicato come dovrei trascorrere il mio tempo, non ho mosso un passo dal mattonato, non un dito dal collo del thermos. Una posizione ridotta ai minimi termini, quella che occupo nello spazio in cui abito. Senza arrivare al punto di dirsi preoccupato per il mio stato di prostrazione dovuto al suo abbandono – ma è la tesi che mi cruccia, la tesi – mi ha spiegato che pur progredendo nella ricerca, dovrei dedicarmi alla letteratura di cui so più di quanto non ami sfoggiare, o alla musica modernista, che lui ha scoperto tramite me. Coltivare questi interessi significa leggere romanzi e discuterne con altre lettrici forti, andare ai concerti e applaudire o fischiare. E poi frequentare le amicizie, i vent’anni non tornano, la vita sociale è tutto, stempera i tormenti privati e crea bla bla, ho smesso di ascoltarlo più o meno a questo punto, non un passo fuori dal mattonato, non un dito lontano dal collo, gli occhi sbarrati, i muscoli tesi. Non è un parlare senza mezzi termini questo, Igino vorrebbe darla a bere al mondo intero col suo affondo diretto ma chi non vi ravvisi piuttosto un ridicolo attentato manipolatorio non fa che nutrire il suo mito, applaudire il suo cadavere, incoraggiare i suoi oltraggi. Gli stessi che, mentre cerco un appiglio nello squallore della spianata di cemento, mi gonfiano nello stomaco un rutto ciclonico prossimo a ribaltare la baracca di cartoni e cassette e arricciare in onde tsunamiche tutto il piscio di cui la piazza è innaffiata. Mi rammarica che gli unici spettatori dell’imminente Apocalisse siano il mio amico barbone e due commessi di un negozio della stazione venuti sotto la pensilina a fumare. Dal loro scambio colgo commenti sviliti sui turni, ma nulla sugli autobus, il vuoto resta un mistero, l’assenza irrisolta.

Igino andava e tornava da qui con un gran gusto dei cammei intercettati tra la banchina e il foyer, su e giù per le scale mobili e in tutto il quartiere pulsante dietro i binari, coi suoi locali malfamati e le sue tavole calde etniche. I compagni in arrivo su lenti convogli economici invece di essere accolti dall’abbraccio dell’amico dovevano raccattarlo in un bar senegalese preannunciato da un esplicito messaggio con posizione come il posto più bello di Roma. Ci cascavano tutti, ci cascavamo tutte. Il barbone mi saluta e sbaracca, vorrei seguirlo e imparare a campare, ma è tardi. Quando la nostra non era ancora una vera relazione sono andata ad ascoltare diversi interventi pubblici di Igino. Man mano che mi avvicinavo lo vedevo sbracciarsi al centro della situazione, lanciare fogli, stringere mani, urlare: urlava. Non conoscevo mai nessuno e sostavo ai bordi dell’evento fumando una sigaretta con l’aria un po’ torva. Al secondo appuntamento ho individuato altre due ragazze e una terza dall’aspetto più maturo che sostavano ai bordi dell’evento fumando una sigaretta con l’aria un po’ torva. Non osavamo avvicinarci, addestrate da espliciti messaggi con posizione su quale fosse il nostro posto. Ai margini, dove sono il bello e il brutto, i treni in partenza e quelli in arrivo, i termini di un’equazione tra chi giudica e chi è giudicato.

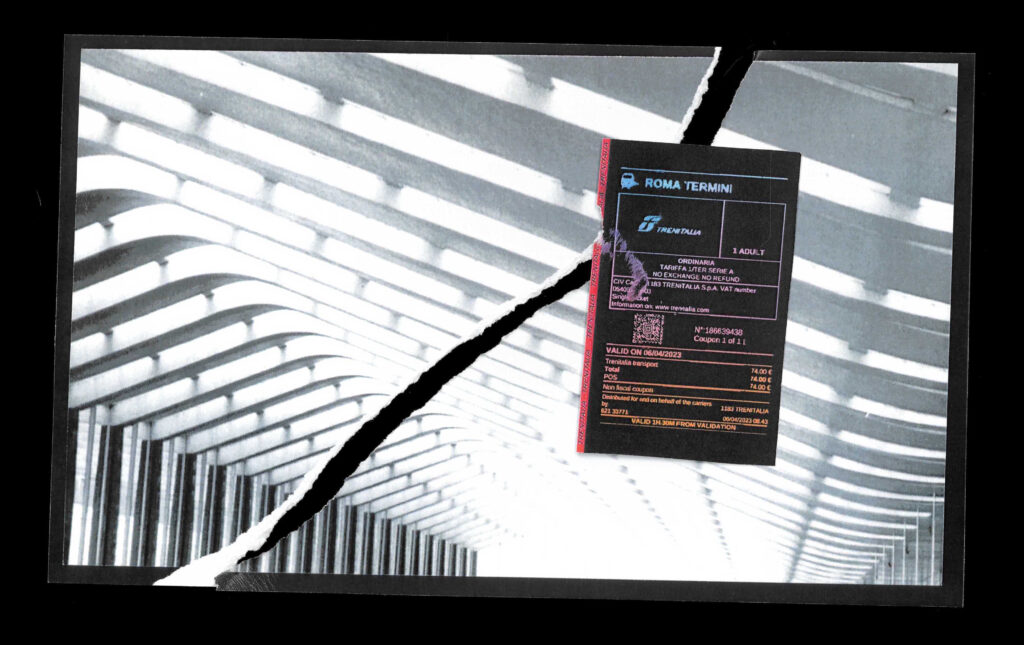

Termini senza mezzi è la mia condanna senza giusto processo, il fantasma dei bus, taxi e pullman bi-piano. Spio ai margini, ancora e ancora, ma non colgo che una coperta di pile e, sotto, una donna che conosce il proprio ruolo nel mondo, sa come trascorrere il tempo, al giudizio sociale dedica l’egregia indifferenza di chi è scesa a patti col proprio sentire. Io sono scesa dalla metro a Termini per continuare a capire poco, di me e del resto. Torno all’interno della stazione, scavalco i tossici che assediano le biglietterie automatiche, acquisto un titolo di viaggio da poco – Campo di Carne, un’altra battaglia persa ancor prima di essere combattuta – e supero i tornelli per dirigermi alla lapide di Igino, in fondo al binario, dove saluto la fame d’approvazione, gli occhi, le cosce, la tesi, i margini, il tempo. Ciao a tutte e tutti, anzi grazie! e poi addio: aspetterò che un viaggio qualunque abbia inizio perché il mio, senza offesa, termini.

Penso agli errori che ho fatto nella vita. E che contnuo a fare.