Igiaba Scego: una Cassandra che predice il passato

di Davide Orecchio

Appunti su Cassandra a Mogadiscio. Memoir, romanzo epistolare, storia collettiva

«Waris said her grandmother rarely left their council flat in Wolverhampton any more (…), and she’s never stopped mourning everything she’s lost

she lived a well-off lifestyle in Mogadishu until 1991, in a family where all the adult men worked in the family dental practice, until they were killed and she fled here with her daughters

(…)

I haven’t suffered, not really, my mother and grandmother suffered because they lost their loved ones and their homeland, whereas my suffering is mainly in my head

(…)

I’m not a victim, don’t ever treat me like a victim, my mother didn’t raise me to be a victim.»

– Bernardine Evaristo, Girl, Woman, Other

«Jirro in somalo significa “malattia”, letteralmente è così, ogni vocabolario ti riporterà questa spiegazione. Persino Google Translate.

Ma Jirro per noi è una parola più vasta. Parla delle nostre ferite, del nostro dolore, del nostro stress postraumatico, postguerra.

Jirro è il nostro cuore spezzato. La nostra vita in equilibrio precario tra l’inferno e il presente.

Siamo esseri diasporici, sospesi nel vento, sradicati da una dittatura ventennale, da una delle più devastanti guerre avvenute sul pianeta Terra e da un grosso traffico di armi che ha seppellito le nostre ossa, e quelle dei nostri antenati, sotto un cumulo di kalashnikov.»

– Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio

Poco meno di un anno fa, in un giorno d’esordio della primavera romana – tarda mattinata, da qualche parte tra il Campidoglio e il Teatro di Marcello –, la scrittrice Igiaba Scego mi raccontò che stava lavorando a un libro molto complicato per lei, e altrettanto necessario (l’aggettivo necessario affiora spesso, enigmaticamente, nelle recensioni o quando si parla e scrive di libri, ma in questo caso adoperarlo è corretto).

Eravamo seduti fianco a fianco nell’angolo di un tavolo ampio, in attesa che una riunione iniziasse. Scego indossava occhiali da sole, se ricordo bene; io lenti da vista che si appannavano sulla mascherina Ffp2. Paradossalmente tolsi gli occhiali annebbiati per vederla meglio, come se guardare e ascoltare fossero gesti complici, solidali in una sola intenzione, quella di capire cosa Igiaba cercava di spiegarmi.

“Voglio raccontare la storia della mia famiglia, di mia madre e mio padre, dei miei fratelli, del nostro paese di origine – la Somalia – e della guerra civile che l’ha distrutto”, mi disse.

“Quali archivi hai consultato?”

Subito chiesi quali archivi stesse consultando o avesse visitato, perché, quando qualcuno conversando con me evoca la parola storia, penso subito a biblioteche e archivi, a carte, documenti e libri, a parole scritte e tramandate: parole come pilastri, carte come mattoni sui quali edificare, appunto, una storia (e una lingua, e uno stile).

Ma ormai dovrei sapere che non funziona sempre così. Non esiste un metodo solo. Non esiste una sola ricetta per farlo. Soprattutto: non sempre si può disporre di un archivio, di un lascito familiare, di un deposito genealogico, di lettere o diari preziosi. In realtà avrei dovuto già saperlo mentre Igiaba raccontava il suo progetto. Ho letto ricerche di storia orale; e ho letto Città sommersa di Marta Barone, ricostruzione di un padre perduto senza che lui avesse lasciato una pagina, un solo rigo di eredità.

“Nessun archivio. Li hanno distrutti”

Eppure la risposta di Scego – “Non ho consultato nessun archivio. Li hanno distrutti. Non è rimasto nulla. Nemmeno un pezzo di carta” – mi sorprese molto, direi troppo, e lei se ne accorse. Nessun archivio? Nessuna biblioteca? Come farà? Come ci riuscirà?, devo avere pensato, e Igiaba deve averlo intuito fissandomi, tanto che ha poi deciso di riportare questo episodio nell’opera cui stava lavorando.

La riunione iniziò e smettemmo di conversare sul libro di Igiaba. Ma ormai mi ero convinto che a questa scrittrice toccasse un compito difficile e lungo, del quale avrei letto l’esito tra chissà quanti anni. Mi sbagliavo anche su questo. Cassandra a Mogadiscio (Bompiani 2023, 368 pagine) è appena uscito. Il lavoro era molto più avanzato e maturo di quanto avessi immaginato. L’ho letto, sottolineato, annotato per una decina di giorni. Poi l’ho posato sul mio tavolo. Poi me ne sono andato in giro nelle mie giornate, nel lavoro, nelle perdite di tempo, ma dedicando sempre al libro di Scego uno scompartimento dei miei pensieri; pensieri che adesso provo a organizzare in questi appunti.

Come ci sei riuscita?

Se qualcuno elaborasse una serie di quesiti condensati in una formula del genere: “Si può raccontare una storia senza possedere documenti, solo attingendo alla propria memoria e alla memoria delle persone che si è deciso di ascoltare? Si può dare voce a un passato ridotto in macerie?”; se qualcuno si ponesse davvero questa domanda, che implica un assillo morale oltre che metodologico, troverebbe la risposta – ed è “sì” – in Cassandra a Mogadiscio. Igiaba Scego l’ha fatto, ha visto e predetto il passato in luogo del futuro, è una Cassandra con gli occhi sulla nuca, veggente della storia, interprete dei fatti di ieri che l’hanno messa al mondo, figlia di una città e nazione distrutta (Mogadiscio come Troia), e ha scritto un libro struggente e prezioso.

Forse si è capito: senza carte a disposizione, l’autrice ha edificato il proprio lavoro sulle fondamenta di interviste e memorie personali. L’esito sulla pagina, però, è letteratura, è scritto, non compaiono quei brani esatti e incontaminati persino nelle sgrammaticature cui la storiografia orale ci ha abituati.

In un passo della postfazione Scego spiega il metodo adottato, quando precisa che in Cassandra a Mogadiscio:

«Ci sono il colonialismo, il trauma della dittatura e la guerra civile. Ci sono le tante ferite provocate alla Somalia da tanti colonizzatori differenti. In queste pagine spero di essere riuscita a cucire il mio pezzo di storia, a unire gli strappi dando un nome al tormento che chiunque abbia vissuto una guerra sperimenta, a quello che viene spesso definito trauma postbellico (anche se nella situazione somala non si può parlare veramente di “post”, perché purtroppo ci siamo ancora dentro): io ho preferito chiamarlo Jirro, usando la parola somala per “malattia Per dar voce al Jirro ho cercato di utilizzare il metodo di indagine memoriale che Alessandro Portelli, grande conoscitore della letteratura afroamericana e storico orale, ha diffuso».

Memoir, e lettera a una nipote

«Il nostro archivio è hooyo (mamma, ndr). E chiunque abbia visto la Somalia prima della distruzione.

È così, nipote amatissima.

Il tuo aabo (papà, ndr) è un archivio.

Lo zio Abdul è un archivio.

Zahra è un archivio.

Mamma Halima è un archivio.

E naturalmente lo era aabo. Il mio dolce aabo, che mi manca ogni giorno di più.

E anch’io in un certo senso sono un archivio. Perché ricordo.»

Cosa è Cassandra a Mogadiscio? È, per molti versi, un memoir. L’autrice racconta la propria vita, come già le è successo in altre opere. Nata a Roma nei primi anni Settanta, figlia di due profughi somali fuggiti dalla dittatura di Siad Barre, dunque figlia dell’esilio e di un’improvvisa povertà. Separata, lei con i genitori, dal resto della famiglia, innumerevoli fratelli e altri parenti rimasti in Somalia o disseminati nella diaspora tra Europa e America. È dunque la storia di una ragazza italiana e somala che cresce negli ultimi trent’anni del secolo scorso tra pensioni malandate e appartamenti dimessi del quartiere Balduina, tra povertà, amori liceali e malattie, e dolori e sofferenze per la sorte della lontana Somalia (dove soggiornerà solo per un breve periodo) ridotta in cenere dalla guerra civile. Una ragazza che cresce fino a diventare la donna adulta che è oggi, la scrittrice che è oggi.

Ma è anche la storia di un uomo, il padre di Igiaba. Lo incontriamo in momenti molto diversi della sua vita. Giovane colto, intelligente, reclutato come “mediatore culturale” dai britannici nei primi anni Quaranta. Poi esponente politico di primo piano nella Somalia che, negli anni Cinquanta e Sessanta, prova a rendersi autonoma e democratica nonostante la tutela post- o neo coloniale dell’Occidente (attraverso l’amministrazione degli italiani, il colmo: i vecchi dominatori). Quindi messo in fuga dal regime di Siad Barre – che a oppositori e vecchia classe dirigente non consentiva altra scelta –, spossessato di tutto: agio economico, status, professione, figli; ramingo nei piani più bassi della piramide sociale italiana, quelli riservati ai migranti, a chi deve sbarcare il lunario. Infine anziano, malato, disincantato in anni vicini ai nostri e nel suo esito biologico.

Cassandra a Mogadiscio è soprattutto la storia di una donna, la madre di Igiaba, che apprendiamo nelle sue origini rurali, tra vita pastorale e cura dei dromedari nella boscaglia. La vediamo poi crescere: si urbanizza nella capitale, lavora, incontra il suo futuro marito, lo sposa e poi – a differenza di tante altre mogli di politici somali caduti in disgrazia – non lo abbandona, affronta l’esilio con lui, la vita dura di Roma, immigrata, africana, spesso sfruttata.

Attorno a questi tre personaggi ne ruotano molti altri, e in tutti loro risuonano le peripezie, direi le sventure, della Somalia, paese senza pace novecentesca tra dominio coloniale, dittatura, guerra civile, e nel nuovo secolo destinato a un fallimento che pare incurabile: «“Immondezzaio”, così i media chiamano la Somalia. Per il mondo siamo una latrina. Pestilenziale, unta, condannata all’eterno tormento», scrive Scego.

Insomma è una storia collettiva. E, in tutte le sue anime, porge il resoconto di un trauma che ha ferito irrimediabilmente una terra e un gruppo di persone, una grande famiglia articolata nelle sue generazioni. Ma è anche una lettera. La sua forma è epistolare. Una lunga lettera rivolta a un’altra discendente della diaspora, la giovane nipote di Scego: si chiama Soraya e vive in Canada. Lei, rappresentante di tutte le ragazze e i ragazzi della sua generazione, è la destinataria della storia, colei alla quale il racconto deve essere trasmesso.

Indimenticabile madre

«Vedo quanta voglia ha la mia hooyo, la tua ayeyo, quella nonna che ormai è arrivata alla soglia degli ottant’anni, di raccontarti il mondo, il suo, per trasmettertelo. Ma non parla bene nessuna delle tue lingue.

(…)

E hooyo voleva (…) passarmi la sua vita. Perché non si trattava più di una storia famigliare e basta. Era qualcosa che andava oltre.

(…)

“Ascoltami,” mi ordina. “Degheso. Non c’è bisogno che annoti tutto. Usa la memoria. Usa il cuore.”

(…)

E io sono per te anche colei che traduce. Antenata dopo antenata. Virgola dopo virgola. Massacro dopo massacro. Viaggio dopo viaggio. Kalashnikov dopo kalashnikov. Sono la turjumaan, la traduttrice, di una storia ancora da scrivere.»

Dobbiamo questo libro al talento di Igiaba Scego. Ma lei lo deve alla forza e all’ostinazione di sua madre Chadigia. È la hooyo a esprimere il desiderio che la storia sia messa per iscritto e trasmessa. Vuole che la giovane nipote la conosca. Ma non può raccontargliela direttamente. Non hanno nessuna lingua in comune. Non il somalo, non l’inglese né il francese, non l’italiano. E la nonna non sa scrivere, e legge poco e male. È lei a costringere la figlia – la scrittrice, la traduttrice – al lavoro.

Chadigia è un personaggio indimenticabile, e sono indimenticabili le pagine che ce la mostrano: sia nell’atto di ricordare, anziana a Roma, al fianco della figlia e spronandola all’ascolto, sia nell’atto di esistere in questa storia, a partire dall’infanzia e poi nell’avventura della vita. Ma spiccano alcune pagine in particolare. Un cuore più vivido pulsa nei brani sulla guerra civile scoppiata nel 1991. Qui inizia una stagione lunga, silenziosa, pericolosa. Quando la madre, senza capire cosa stia per accadere in Somalia, decide di partire per Mogadiscio.

«Mise due stracci in valigia e approdò dalla sorella. Era l’unica ottimista in un paese in cui tutti erano diventati improvvisamente pessimisti. Lei credeva che la Somalia avesse un futuro.»

Di lì a poco Chadigia sparisce, «inghiottita dalla guerra. (…) Tradita. Dalla nazione. E dalla storia». Trascorrerà un anno nel paese lacerato dalla violenza, testimoniando atrocità e cercando riparo come può. La sua assenza trova un controcanto (e un vero e proprio biografema) nello strazio romano della figlia adolescente, che vede la tragedia somala incarnarsi in quella della madre, e in apprensione per lei contrae il Jirro per la prima volta nella vita, sulla soglia dell’età adulta. Una malattia che è davvero patologia storica, politica, dolore collettivo capace di incorporarsi nella carne della ragazza sino a farle perdere il corpo inducendola a un vomito continuo, a un quotidiano rigurgito. Si capisce allora perché sia questa madre l’energia di Cassandra a Mogadiscio, la forza di tutto: è attraverso la sua sorte (per fortuna benigna, Chadigia riapparirà a Roma nel 1992) che Scego prende coscienza della ferocia in cui è sprofondata la Somalia.

La forma e la lingua

«“Allora dille, a quella mia nipote scapestrata e dolcissima, che l’italiano è la lingua dei sogni. Anzi dille che l’italiano è la lingua del più grande sogno di sua nonna. Ritrovarci io e lei presto insieme e parlare. Guardandoci negli occhi. Senza intermediari. Con la forza dei nostri sospiri. Devi dirle che la aspetto. Che sono anni che voglio chiacchierare con lei. E superare l’oblio”.»

Accennavo sopra alla forma epistolare del libro. La lunga lettera di Igiaba a Soraya. Funziona benissimo. Porge una lingua intima e orale, conversazionale, e una narrazione mai lineare ma fitta, invece, di ripetizioni, digressioni, sospensioni, arresti e ripartenze. Esattamente come dovrebbe accadere in una lettera. Forse una lettera scritta a mano, penna e inchiostro su carta, e non scolpita e corretta davanti allo schermo di un computer.

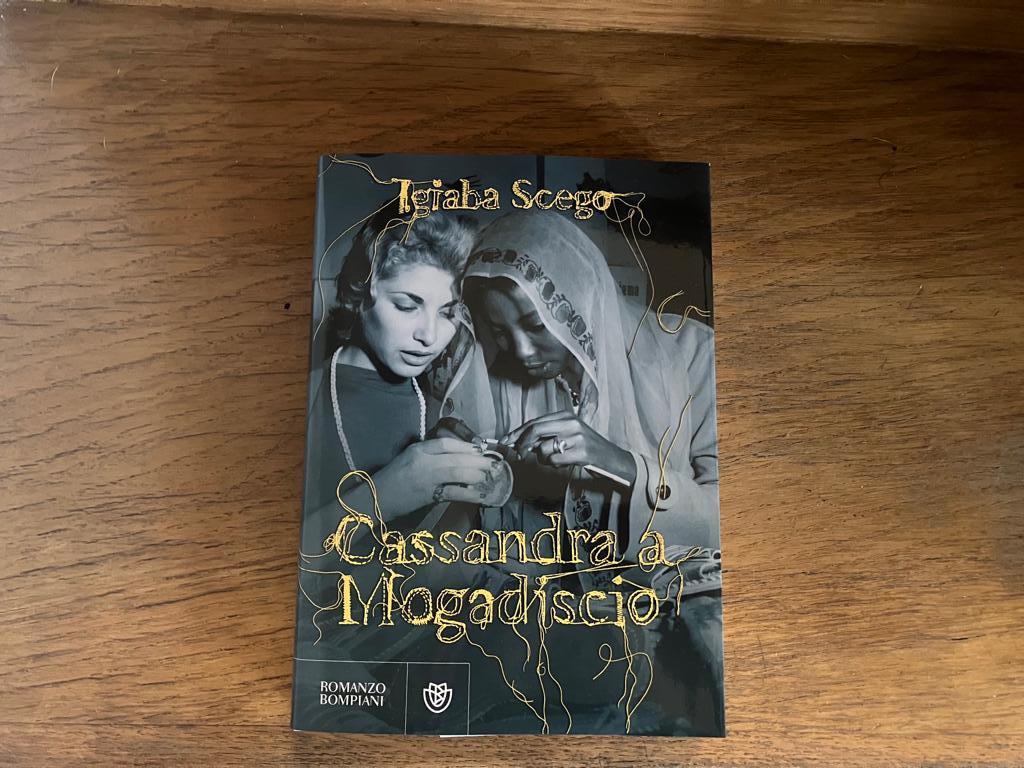

Il tutto è controllato in un flusso che pare naturale nel suo perdersi e ritrovarsi tra presente e passato, tra personaggi, episodi e diverse epoche in un arco temporale che va dagli anni Trenta del Novecento a oggi. Ma è appunto architettura, scelta stilistica. Questo libro è un tessuto imprevedibile e irripetibile, esattamente come annuncia la sua copertina, là dove incontriamo una fotografia della madre di Igiaba, giovanissima, intenta a spiegare a una donna italiana come si cuce un paio di babbucce: mani e dita intrecciate, ago, filo, sguardi concentrati su una trama che non sarà mai geometricamente simmetrica ma, come rivendica la stessa autrice, caleidoscopica.

Infine la questione della lingua. Si sarà capito che a leggere Cassandra a Mogadiscio s’impara un mucchio di parole somale. Ma si apprende anche l’amore per l’italiano. Non è una questione irrilevante. Stiamo parlando della lingua degli antichi colonizzatori. E poi del gergo burocratico, brutto, ostile, indifferente che accoglie una famiglia di profughi e la umilia con la sua modulistica (permessi di soggiorno e via elencando).

Eppure è una lingua amata e adottata. Chadigia vorrebbe che la nipote Soraya la imparasse. Altro che inglese, francese o addirittura somalo: la nonna vuole parlarle in italiano. E Igiaba in italiano continua a scrivere, non lo “tradisce” per altri idiomi – più appetibili sul proscenio editoriale globale – che un’autrice cosmopolita come lei potrebbe tranquillamente frequentare. È un affetto che colpisce ed emoziona. Forse contiene una specie di perdono storico, non lo so. Sicuramente rivela una superiorità rispetto a chi, italianissimo e razzista, dall’altra parte della barricata storica, fu protagonista di violenze e sopraffazione.

Italiano. Ecco cosa scrive Igiaba Scego al riguardo:

«Una lingua un tempo nemica, un tempo negriera, ma che ora è diventata, per una generazione che va da mia madre a me, la lingua dei nostri affetti. Dei nostri più intimi segreti. La lingua che ci completa nonostante le sue contraddizioni. Lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio, Elsa Morante e Dacia Maraini. Lingua di Pap Khouma, Amir Issaa, Leila El Houssi, Takoua Ben Mohamed e Diarah Kan. Lingua un tempo singolare e ora plurale. Lingua mediterranea, lingua di incroci».

Hooyo – Chadigia, la madre – non può leggere il libro di Igiaba. Immagino e spero che la figlia lo abbia declamato per lei ad alta voce, dalla prima all’ultima pagina. Immagino l’emozione dell’ascolto, la memoria e la storia che riempiono il tinello di un’abitazione romana, il ricordo di chi non c’è più, la fiducia e l’amore in chi ancora c’è.

Cassandra a Mogadiscio consente un ingresso lieve in una storia importante e cruenta. Pagine colme di amore per la Somalia e per l’Italia insieme (che forse questo amore non se lo merita) offrono un testo privo di rabbia; davvero un miracolo.

↫ ↬

Struggente azzurro.