Marcel Proust, Véronique et moi

di Mauro Baldrati

La mia scoperta del “mago notturno e favoloso” risale al 1969-70. Leggevo Jack Kerouac, come “una pera di furia”, recita l’ultima traduzione di Howl di Allen Ginsberg. Non solo leggevo, ma agivo. Le pagine di quel viaggio senza fine (e senza scopo, lo definì un kerouchiano pentito come Bob Dylan) erano una droga incendiaria che mi spingeva in avanti, per le strade della Romagna, gridando sììì! come Dean Moriatry. Poi sono passato a Henry Miller, che Kerouac considerava un padre letterario. A un certo punto ho scoperto che entrambi erano dei grandi ammiratori di Marcel Proust. Kerouac progettava addirittura di scrivere la sua Recherche. Per cui, visto che i miei due eroi adoravano il famoso scrittore francese, decisi che dovevo conoscerlo a mia volta.

La mia scoperta del “mago notturno e favoloso” risale al 1969-70. Leggevo Jack Kerouac, come “una pera di furia”, recita l’ultima traduzione di Howl di Allen Ginsberg. Non solo leggevo, ma agivo. Le pagine di quel viaggio senza fine (e senza scopo, lo definì un kerouchiano pentito come Bob Dylan) erano una droga incendiaria che mi spingeva in avanti, per le strade della Romagna, gridando sììì! come Dean Moriatry. Poi sono passato a Henry Miller, che Kerouac considerava un padre letterario. A un certo punto ho scoperto che entrambi erano dei grandi ammiratori di Marcel Proust. Kerouac progettava addirittura di scrivere la sua Recherche. Per cui, visto che i miei due eroi adoravano il famoso scrittore francese, decisi che dovevo conoscerlo a mia volta.

Ecco che vedo me stesso, una specie di invasato disperato sedicenne, nella mia cameretta seduto sulla poltroncina rossa dismessa dalla bottega di parrucchiera di mia madre, col capo chino sull’edizione del 1965 di La strada di Swann, tradotto da Natalia Ginzburg con prefazione di Giacomo Debenedetti. Rivivo me stesso sbalordito, e anche affaticato, per gestire le complesse descrizioni dei fiori, dei campanili, con periodi lunghissimi senza punti. Non che non fossi abituato, i miei due maestri non scherzavano, specialmente Kerouac, ma davvero non avevo mai letto nulla di simile. Quell’autopsia dell’amore in Un amore di Swann, che crudeltà, che precisione. Lo lessi di getto, in tutti i momenti liberi, con pazienza e tenacia. E non l’ho mai dimenticato.

Poi passò una ventina d’anni, e mi trovai costretto a trasferirmi da Milano a Bologna. Fu un trasloco lento, circa un anno. Prendevo il treno regionale, tre ore abbondanti, ma non avevo fretta, spendevo meno nel biglietto, e leggevo. Buona parte della Recherche l’ho letta su quei sedili, tra Milano e Bologna e viceversa. E mi sono reso conto di nuovo che davvero non avevo mai letto nulla di simile. Mi chiedevo anche come aveva potuto, uno scrittore appartenente al genere umano, gestire quell’opera immensa, ipertestuale (quel termine stava diventando di moda), che si poteva leggere da ogni direzione, composta da altri romanzi, racconti, dissertazioni naturaliste e filosofiche, in uno scorrere del tempo che sembrava metafisico, perché forse non era il tempo, ma la vita stessa.

Insomma, ero diventato un proustiano, il cittadino di una piccola popolazione transnazionale, con le sue regole, la sua costituzione, e una strana, forse inspiegabile contraddizione: benché avessi letto, come tutti, Contre Sainte Beuve, dove Proust esprime la sua famosa teoria che l’opera vive di vita propria, indipendente dal suo autore, volevo sapere tutto di lui. Lessi due libri che aumentarono la mia fascinazione, L’angelo della notte di Giovanni Macchia e La colomba pugnalata di Pietro Citati, frattali emozionanti di biografie romanzate dove l’autore emerge come una leggenda guerriera e sofferente, un eroe di passaggio sulla terra per lasciare un segno indelebile.

E nel corso del tempo, mentre facevo altre cose, guidavo un camion gru nei cantieri, poi mi occupavo di urbanistica per il comune di Bologna, tornavo su Marcel Proust. Passai alla monumentale biografia di George Painter, zeppa di aneddoti, personaggi pieni di segreti, i suoi amori, le tremende delusioni che, probabilmente, lo costrinsero a elaborare la sua teoria della disperazione: “Come si può avere il coraggio di augurarsi di vivere, come si può agire in modo da preservarsi dalla morte, in un mondo in cui l’amore non è provocato che dalla menzogna e consiste unicamente nel bisogno che abbiamo di vedere le nostre sofferenze lenite dall’essere che ci fa soffrire?” (riportato da François Mauriac in L’amour selon Proust, La Table Ronde, Paris 1947).

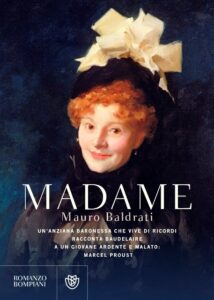

Ed è spuntata: una voglia di viaggiare in quel “bel mondo” così affascinante, perduto e spietato. Con un libro, un libro mio, dove c’era lui in persona. Subito mi resi conto che avevo bisogno di un navigatore, che viaggiasse per me. Doveva essere un sopravvissuto, come io mi consideravo – e mi considero – tale. Così sarebbe stato anche uno straniero, libero di muoversi, di osservare da una posizione di distacco, indispensabile per narrare. Ma un navigatore non mi convinceva. Temevo che non fosse abbastanza libero, che in quanto uomo anziano potesse essere patetico. Meglio una navigatrice. Così è nata la baronessa Veronique Fourier, “79 anni e non sentirli”, vedova di un giovanissimo aiutante di campo di Napoleone, che abita isolata nel loro grande palazzo deserto, buio e polveroso. Vive coi suoi ricordi, e l’anziano, fedele servitore tutto fare. Siamo nel 1894 (data mai indicata, ma i lettori forti di Proust capiranno presto perché), i salon sono sempre più lussuosi e chiassosi, affollati dai personaggi che il giovane Proust frequentava, e che avrebbe usato per costruire i suoi, componendo dei collages di tipi reali, dei quali campionava i discorsi, le inflessioni della voce, la comicità, la follia, l’egoismo, l’insensibilità. Durante i rari inviti che Veronique riceve, gli unici eventi che la fanno ancora sentire appartenente al mondo esterno, nel salone di Madeleine Lemaire viene avvicinata da un giovane pallido, elegante e complimentoso fino alla piaggeria. Fissandola coi suoi occhi che sprigionano una luce nera le chiede di essere ricevuto per parlare di Baudelaire, sul quale sta scrivendo un saggio. Veronique è lusingata – qualcuno la cerca! – ma anche sconcertata: come mai quel ragazzo sa di lei e di Baudelaire? E’ un segreto che nasconde gelosamente. Forse è per questo che accetta? Inizia così una serie di incontri, dominati dalla figura gigantesca, folle e disperata del più grande poeta della Francia moderna, ma anche dalla voracità di un vampiresco Marcel Proust di sapere, di rivivere quei tempi mitici, che cambierà per sempre la sua vita.