In qualche (altro) modo

di Roberto Lombardi

Sto ascoltando la lettura dei quotidiani di Prima pagina, su Rai radio 3; il conduttore settimanale, il giornalista di turno, si esprime dicendo che «i numeri possono a volte sembrare un po’ aridi, un po’ freddi, ma hanno il grande merito di aiutarci a fotografare, in qualche modo a cristallizzare le situazioni» (ma se i numeri hanno la capacità matematica di fissare con precisione in un’immagine la situazione – addirittura di “cristallizzarla” –, l’indeterminatezza dell’espressione in esame appare del tutto inidonea a coniugare freddezza e precisione); poco dopo: «il teatro come sappiamo è qualcosa che nasce per dare rappresentazione al rapporto tra l’uomo che cerca il dialogo con la divinità, in qualche modo; non so se questo, trasferito alla nostra situazione politica, significhi che si cerca anche una illuminazione, in qualche mododivina» (non ci resta che concludere che anche il paganesimo condividesse la solidità all’acqua di rose – senza spine – della fede cattolica nostrana); e ancora: «mi pare che lei [l’ascoltatore intervenuto in trasmissione] comunque vada in qualche modo nel solco dell’intervento che abbiamo letto» (qui l’espressione “in qualche modo” s’appesantisce di un altrettanto generico “comunque”); non è finita: «quando qualcosa va bene, si dice che fa meno notizia ma questo non deve, in qualche modo, inaridirci» (salta all’orecchio la frizione fra l’inaridimento che non ammette gradazioni e il qualche modo che l’offende); il tutto raccolto nell’arco di circa 20 minuti: un “in qualche modo” ogni 4. Il giornalista, direttore di un importante quotidiano, a fine trasmissione precisa che lui e la sua redazione sono molto attenti alle parole che usano, soprattutto a quelle mandate in stampa.

È comprensibile che in una diretta radiofonica il discorso mostri sbavature – ne rappresentano, anzi, la forza –; ma se un giornalista quale il nostro, rigoroso e dal linguaggio controllato (in questo mestiere non tutti lo sono), si lascia in qualche modo ammaliare dall’espressione divenuta ormai di moda, in chi è assai meno attrezzato la frase è purtroppo diventata un intercalare. Fastidioso come tutti gl’intercalari; forse più di altri poiché non manifesta immediatamente l’impoverimento in cui trascina il linguaggio quotidiano; sembra invece vestire i nostri discorsi di una patina di profondità. Dagli stessi microfoni, non molto tempo prima, un altro giornalista-conduttore era giunto a superare se stesso (e il limite): «Bisogna, in qualche modo, trovare il modo…». Un’indeterminatezza linguistica, indice dei tempi; si vogliono forzare i propri orizzonti, si pretende di allargarli, senza avere la forza per sostenerne i lembi. Non mancano i casi di uso a modo dell’espressione di cui deprechiamo l’abuso. Dall’introduzione di Mariolina Bongiovanni Bertini al quinto volume della Recherche proustiana dell’edizione italiana Einaudi, tradotto da Paolo Serini: “Nel ’14, al momento della redazione di questo frammento, l’invisibile catena che collega sotterraneamente Albertine e Gilberte includeva anche, in qualche modo, la cameriera della baronessa Putbus”. Districare le trame che portano Proust a far comparire Albertine nelle vicende del suo capolavoro non è semplice neppure per i critici più esperti. La prigioniera e poi Fuggitiva Albertine emerge dalla sovrapposizione di più personaggi del romanzo e della vita dell’autore e in lei, in qualche modo (cioè misteriosamente ed evocativamente), tutti riecheggiano.

Ma più spesso l’espressione in esame è del tutto superflua, ridondante. Si potrebbe affermare che in qualche modo tiriamo a campare? D’acchito sembrerebbe ben detto, ma se ci riflettiamo appena un po’, ci rendiamo conto che “tirare a campare” esprime compiutamente il modo irrisolto in cui procede – non procede – la nostra esistenza, e che, tutt’altro che in qualche modo, ciò che precede, nella frase, è superfluo, è ridondante. Sere fa, a Otto e mezzo, il programma televisivo di approfondimento di Lilli Gruber su La7, a proposito della crisi in cui versa il Paese, la conduttrice affermava che «la situazione certifica in qualche modo un allentamento della politica», Gianrico Carofiglio, l’intellettuale invitato a intervenire, rilevava che «un’intesa in qualche modo è nata con questo Governo» e Massimo Giannini, giornalista ospite, commentava sollecitando «questo Paese a uscire da questa situazione in qualche modo». L’analisi giungeva a conclusioni in qualche modo condivisibili.

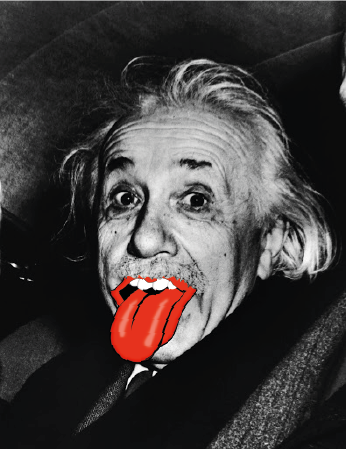

A giudicare dalla frequenza con cui “in qualche modo” compare nei nostri discorsi quotidiani, parrebbe che la nostra vita sia pervasa da un’aura di mistero e di magia: in qualche modo ci siamo destati, in qualche modo abbiamo fatto la doccia, in qualche modo siamo andati al lavoro, in qualche modo siamo tornati a casa, in qualche modo siamo persone a modo. Che abbia ragione chi, ricorrendo sovente a questa formula, esprime un sentire comune: la nostra esistenza s’è ridotta a stare in piedi in qualche modo, procede a scartamento ridotto, declassata a mera sopravvivenza, e noi non siamo più vivi, non più umani? Comunque sia, da qualche tempo le nostre azioni, le nostre idee, opinioni e affermazioni si dispiegano dai nostri discorsi “in qualche modo”. “In qualche modo” il governo tecnico governa; “in qualche modo” le opposizioni si oppongono; “in qualche modo” la crisi finanziaria colpisce anche noi; “in qualche modo” la nazionale gioca a calcio; “in qualche modo” pensiamo, agiamo, viviamo. E non che non sia misterioso il senso della nostra esistenza. Ma se il linguaggio e le parole servono a spiegare, a fare chiarezza, allora bisognerebbe che “questo modo”, da cui tutto improvvisamente sembra prendere forma, si provasse a chiarirlo – il tentativo sarebbe di per sé sufficiente a sollevarci da ogni altro obbligo verso il linguaggio. Se èlecito, infatti, adoperare l’espressione “in qualche modo” quando questo “modo” non è indagabile e dunque non è, prima ancora che esprimibile, descrivibile (non-dicibile poiché vago, sospeso), non lo è, in ogni caso, per denunciare inconsapevolmente incapacità a dire, a esprimere. E difatti, quand’è che usiamo propriamente la formula tanto deprecata? Quando a nulla serve ogni ragione e può solo la forza della disperazione: “Le cose sono andate male ma adesso bisogna uscirne in qualche modo”.

Le nostre frasi, però, in tal modo infarcite, si vestono di un’aura di mistero, di insondabilità, e dunque di profondità. E, in questo modo (efficace variazione sul tema), un tale abuso finisce per togliere mistero anche là dove esso coverebbe legittimamente, come quando, facendo ingresso in un ambiente sconosciuto, fra persone estranee, ci guardiamo intorno e ci imbattiamo in occhi che sentiamo indicibilmente vicini che ricambiano le nostre sensazioni: in qualche modocomprendiamo che quella persona, in mezzo a tante, ci riguarda e noi riguardiamo lei, spingendoci a cercare il modo in cui siamo connessi.

“Diciamo che”, un altro dei modi di sdire capaci solo di fiaccare il discorso: non lo utilizziamo, forse, per evitare ogni possibile polemica col nostro interlocutore, risolvendoci, in chiusura, per il compromesso? O, viceversa, in esordio di discorso, attaccare con un “diciamo”, dichiarando preliminarmente che saremo reticenti, è una maniera di esprimersi che potremmo bonariamente definire “diplomatica”.

Un’altra formula con la quale sistemiamo capra e cavoli – e il lupo, aggiungerei –, è “Fa il suo mestiere”, “Fanno il loro mestiere”, a giustificare colui, coloro che invece finiscono per fare tutt’altro. Non vale sempre e per tutti; e sono quelli messi peggio, dal punto di vista umano, a portare le cose a termine, a fare la propria parte fino in fondo:

[…] il tipo che si prendeva una scarica di mitra nella trippa […] e urlava: «Non mi ammazzate, non mi ammazzate!», come un fesso, perché non serve a niente, ognuno deve fare il suo mestiere. Mi piace molto al cinema quando il morto dice: «Su, signori, fate il vostro mestiere» prima di morire, questo significa comprensione, non serve a niente rompere le balle alla gente prendendosela coi buoni sentimenti (Romain Gary, La vita davanti a sé, trad. Giovanni Bogliolo, Neri Pozza, 2014).

Sento ripetere che i giornalisti fanno il loro mestiere, gl’imprenditori… altrettanto se non meglio dei primi. Non è più né cinema né romanzo, è la realtà, e a maggior ragione le cose andrebbero chiamate col loro nome: per un giornalista asservirsi, a turno, a seconda della convenienza, a più padroni, significa ridursi a pennivendolo; se un imprenditore si accanisce sul cadavere della società ridotta a inconsapevole consumatrice globale è un tanatovendolo.

Qual è il mestiere dell’essere umano se non quello di essere – in qualche modo – umano?

I commenti a questo post sono chiusi

Hai sempre avuto un unico modo di esprimere le opinioni: la chiarezza.

Rosanna, grazie, continuerò su questa linea.