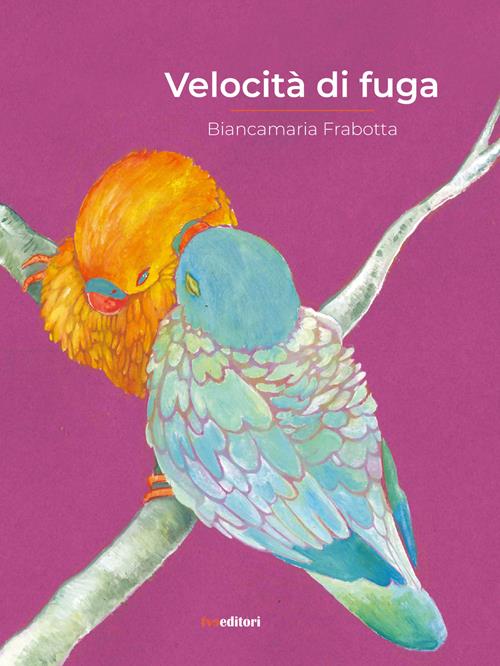

Biancamaria Frabotta: “Velocità di fuga”

Fve ha recentemente ripubblicato Velocità di fuga, romanzo di Biancamaria Frabotta uscito per la prima volta nel 1989. Alberto Moravia lo definì “autobiografia critica di un’intera generazione”. Ospito qui un estratto dal libro, e un frammento della postfazione di Manuela Fraire. Ringrazio la casa editrice per la disponibilità.

***

Il mattino ha l’oro in bocca, si sa, ma non a Roma, né per gli aspiranti Inseparabili che non scendono al Gamelino se non a giorno fatto. Anche oggi sono arrivata troppo presto; il cancelletto della nostra cantina è ancora chiuso e al di là delle grate di ferro non mi pare di vedere nessuno.

Elvira continua a ripetermi che dovrei imparare a farmi aspettare, ma io non sono abituata a esercitare il meschino potere del ritardo; anche perché il potere, quello vero, non si patteggia. Lo si può soltanto sognare fortuito e divino come il capriccio di un fanciullo.

Dalla scuola che sovrasta il Gamelino con la sua scura mole annerita dallo smog e dal tempo i ragazzi escono urlando e spintonandosi come possono, con i gomiti, le cartelle, le righe inastate sopra le teste in un beffardo alzabandiera. Sono talmente eccitati dalla piena di libertà che li attende sulla strada che divorerebbero a spicchi l’erta collina dell’Esquilino.

A stento trascino sotto il braccio un gran fascio di giornali; dovrei vergognarmene alla mia età, ma questa esuberanza cartacea ha uno scopo puramente seduttivo. Infatti non ho ancora abbandonato la speranza di convincere Eugenio che nessuno come me potrebbe mettere ordine in quei caotici album nei quali, con la pazienza di un antico amanuense lui raccoglie ritagli, recensioni, spigolature, insomma tutti quegli affascinanti scampoletti del sapere che, altrimenti, sarebbero destinati all’effimera vita di una giornata, di una settimana. Ma anche questo trucco non so quanto resisterà alla prova del tempo. Non ho affatto l’anima del collezionista e nemmeno da bambina, se la memoria non mi inganna, sono mai riuscita a completare un album di figurine. Bastava un vuoto, una perdita, una qualsiasi distrazione e andava sprecata la fatica di mesi; la Serie si esauriva e io, già da allora incapace di fare scambio di un bene di consumo, rimanevo smarrita a contemplare le lacune della mia volontà.

Una ragazzina che mastica un bastoncino di liquirizia si volta a guardarmi, incuriosita. Che penserà di questa corrucciata passante aggrappata con tutta la forza dei suoi polsi alle grate di un cancello chiuso? Penserà che voglio infilarmi di soppiatto dove non avrei diritto di entrare. Che abbia ragione? Un’improvvisa irritazione mi fa scattare verso di lei nel caso mi stia ancora spiando, ma la ragazza ora è ferma al semaforo completamente dimentica di me. Non mi resta che aspettare, le spalle appoggiate al muro, il corpo che oscilla su una gamba sola. Con l’altra gamba puntello il muro. O forse no: è il muro che sostiene me. Con la mano libera dai giornali giocherello con il grosso lucchetto del cancello. Chi ha la chiave di quell’ingresso ne potrebbe spalancare di doppi fondi dentro di me!

Prima ancora di vederli riconosco Eugenio dalla voce; quando discute di qualcosa che l’appassiona arrotonda la erre come se sotto la lingua gli rotolasse una pallina di piombo. Beniamino gli cammina accanto senza forzarne l’andatura. In mezzo agli studenti che ora si sono sparpagliati sul marciapiede come piccioni in cerca di becchime appaiono insieme, il capo un po’ chino sul petto, le braccia dietro la schiena, scostati ma vicini. Sono così magri e spediti che invece che i corpi in carne e ossa mi pare di veder avanzare le loro anime nascoste in panni leggeri. Anche Beniamino si mantiene snello nonostante i quarant’anni incipienti. Solo sul petto scoperto ogni tanto luccica al sole qualche pelo bianco.

Con meticolosa calma Eugenio sfila il lucchetto dal grosso anello.

“Perché non vuoi una copia della chiave?”

“Preferisco di no. Ho già avuto troppi fastidi in passato per il Gamelino”.

“In questo caso però vorrei conservarla solo io. Sai che su Fausto non ci si può fare affidamento”.

“Lo so, è sempre così fuori di testa. Tutto il giorno stravaccato su quei maledetti gradini di San Pietro in Vincoli”.

“In altri tempi uno come Fausto non si sarebbe ridotto così”.

“Altri tempi? Ma quali altri tempi?”

“Migliori di questi, senz’altro”.

“I tempi sono tutti uguali”, ribatte il giovane. “Tempi morti”.

Litigano così basso e fitto che ancora non si accorgono di me. Quando finalmente mi vedono Eugenio mi porge la sua mano esangue e sfuggente; non so mai se stringergliela o sfiorarla appena con le dita come fa lui con la mia. Prima o poi finirò per sollevarla verso la bocca quella pallida mano e baciargliela in punta di labbra. Beniamino invece mi dà una tale strizzata che l’anellino che porto all’anulare destro e che io stessa mi sono infilata fingendolo un dono di Eugenio mi si conficca nella carne.

“Io, la chiave del Gamelino, se ce l’avessi, saprei come usarla. Almeno vi aiuterei a fare un po’ di pulizia”, intervengo prima che cambino discorso. È una mia vana speranza quella di far entrare un po’ d’aria fresca, laggiù. Eugenio annuisce soprappensiero.

“Guarda che disastro qua dentro!”

Il primo raggio che filtra nella cantina dalla porta dischiusa infatti rivela uno sconfortante scenario: sotto l’ampia calotta del soffitto a volte, il nostro rifugio è veramente poco accogliente con la sua unica poltrona sfondata, le ragnatele che fluttuano a mezz’aria, la brandina disfatta e ricoperta alla meglio da un plaid a scacchi gialli e viola che non mi pare di aver mai notato prima. Oggi poi sembra peggio del solito: cicche dappertutto e sui libri, sui dischi, sulla macchina da scrivere di Eugenio un dito di calce grigiastra che smuove perfino il mio stomaco, figuriamoci il suo, così delicato e schifiltoso. Si vede che questo posto ce l’ha procurato Beniamino; veramente roba d’altri tempi.

“Usa il portacenere almeno”, grido nella direzione di Beniamino che ha appena gettato a terra una Nazionale ancora accesa e si accoccola sul bracciolo della poltrona come un naufrago aggrappato al suo relitto ancora vivo, mi sussurra Eugenio all’orecchio quando lui non ci sente, in virtù di sommesse risse inesplose.

“Per una volta ha ragione anche lei”, infatti aggiunge.

“E no! Ora non te la puoi mica prendere con me. Ormai questo è il tuo regno, d’accordo, ma io sono sempre tuo ospite, ricorda. E poi se non ti va, tuo padre è ricco. Fatti pagare l’affitto di una mansarda di lusso se vuoi vivere fra il lindo e il lustro”.

E subito si mette a ridere sotto i baffi che non ha più, dopo che gli abbiamo fatto notare che troppo pelo alla sua età invecchia. Del resto è appunto a quest’ora che comincia a assillarlo l’influsso del malefico Saturno sotto la cui costellazione dice di aver avuto la disgrazia di nascere, quindi non insiste. E poi lo sa che Eugenio, sotto sotto, gli riconosce il merito che fra tutti i nostri professori, per quanto scombuiato e un po’ stordito lui è il solo che ci permette di poter utilizzare un luogo come il Gamelino per una educazione sentimentale guadagnata a prezzi così stracciati.

Dalla Postfazione di Manuela Fraire

Un romanzo è un po’ come una persona che non si può smembrare prendendone solo le parti che ci piacciono e lasciando fuori quelle che ci dispiacciono.

Il romanzo è un modo, quello dell’autore, di guardare alla realtà e per quanto bizzarra la storia da esso narrata possa essere, esso ci dice della posizione che egli occupa rispetto a sé stesso e al suo intorno in quella fase della sua vita.

Per questo motivo il rischio di far dire all’autore ciò che non ha inteso dire rende il compito di chi interviene assai arduo. Il lettore è al riparo da questi rischi poiché abita il romanzo clandestinamente e così facendo fa la propria parte. Colui invece che scriverà a proposito del romanzo compirà sempre, anche se involontariamente, una violazione. La sua parola e non la sua fantasia entrerà in relazione con la parola dell’altro. E non si può dimenticare che tra parola e fantasia vi è uno scarto. Mentre l’una può cambiare forma con la stessa velocità con cui muta il soggetto, l’altra oppone al soggetto la propria resistenza al cambiamento e la propria perentoria consistenza.

Una storia di donna acre e commovente come lo può essere solo la vita di certi tipi di donne, quelle che cercano di camminare in bilico tra la femminilità melmosa delle madri e il desiderio di scoprirne una diversa, forse più attraente. Questa è la vicenda della quale si parla. La scommessa è quella di trovare la giusta distanza tra le fantasie attivate dall’intreccio e dai protagonisti e la curiosità che serve per interloquire con loro. Lo scarto è, in questo contesto, la distanza che permette di non confondersi con l’oggetto osservato e anche però di non perderlo di vista.

La protagonista del romanzo cerca sé stessa attraverso il tentativo di sfuggire alla presa allettante dell’amore di Elvira, la madre, e all’incertezza del rapporto con Eugenio. La scrittura notturna, dialogo appassionato con le scrittrici famose, è il luogo in cui l’inquietudine del corpo e il peso della mente raziocinante si combinano in un significato ammissibile. È il modo come la vita diurna scolpita crudamente dai fatti e quella notturna, dominio delle fantasie, approdano al tempo storico senza rimanere prigioniere del tempo cronologico e senza perdersi nell’atemporalità dell’inconscio.

Il passaggio da quel dialogo alla narrazione è talvolta brusco come certi risvegli e come quelli genera un momento di confusione tra ciò che esiste e ciò che abbiamo sognato con lo sconcerto che genera l’essere stranieri tra le cose che sappiamo razionalmente esserci familiari.

“Ebbene sì; sono stanca di ingurgitare mangime come un’oca all’ingrasso, forse è venuto il momento di restituire tutto quello che ho ingoiato, se non io un’altra, un’altra me stessa, magari, più generosa e più spericolata”; a queste parole, tratte dal dialogo con Djuna, fa seguito l’incontro con Olga, donna che ha vinto il bisogno dell’amore di un uomo. Durante questo incontro alle domande provocatorie di Olga la protagonista risponde: “Laggiù sono l’unica donna. E mi considerano quasi come uno di loro”. Il risveglio è qui segnato da una presenza femminile potente quanto lo è quella notturna di Djuna; solo gli esiti sono opposti. C’è altro becchime da ingurgitare.

Lo stesso può dirsi delle parole rivolte a Simone: “Per fortuna io non sono destinata a una vita da massaia”, in sequenza con l’incontro con Eugenio che dispone di lei secondo modalità squisitamente narcisistiche.

Risvegli bruschi, passaggi dalla fantasia alla realtà come vi fosse una cesura netta tra la notte il giorno, senza albe né tramonti. Luci crude, accecanti illuminano la scena diurna. Uomini che difendono una complicità omosessuale restituita al mondo come un’impresa in cui la storia se non del genere umano almeno della letteratura sembra essere in gioco.

Donne che oppongono all’impaccio della protagonista una disinvoltura e sicurezza che non ha nulla da invidiare alla arroganza carica di paura degli uomini.

[Continua in libreria…]

I commenti a questo post sono chiusi

Abita nel palazzo di fronte al mio. Quando la incontro, si dimostra chiusa, riservata.

Anche negli ambienti cosiddetti intellettuali, se vuoi emergere, devi essere raccomandato, supportato. Nanni Balestrini avrebbe potuto aiutare anche me ma, pur stimandoni a parole, non mi ha voluto aiutare.

Io rifiuto le logiche mafiose.

Non vi racconto quello che mi è capitato con uno dei suoi nepotes, tale Andrea Cortellessa. Tutti gli ambienti sono chiusi, tribali, mafiosi. Tant’è che non ne frequento più nessuno.

Desidero respirare, finalmente.

Anche la poetessa sarà stata raccomandata da qualcuno.

Chiedo scusa per questa precisazione. Avrei dovuto inserirla nel testo precedente, ma non sono lucidissimo. Mi trovo ricoverato in ospedale da dieci giorni.

Chiedo venia…