Fuori dal respiro del racconto: su Narrazioni, di Sergio Rotino

di Daniele Barbieri

Possiamo pensare al verso come a una versione formalizzata del respiro (quale davvero presumibilmente è stato sin quando la poesia è rimasta una forma musicale, cantata o cantillata): in questa prospettiva i versi brevi hanno un movimento complessivo differente dai versi lunghi. Possono apparire più allegri, ma anche più ansiogeni, e in ogni caso portatori di una dinamica emotiva maggiormente energetica – e magari proprio per questo le forme epiche, di dimensione maggiore, preferiscono mediamente i versi lunghi, per non bruciarsi troppo in fretta.

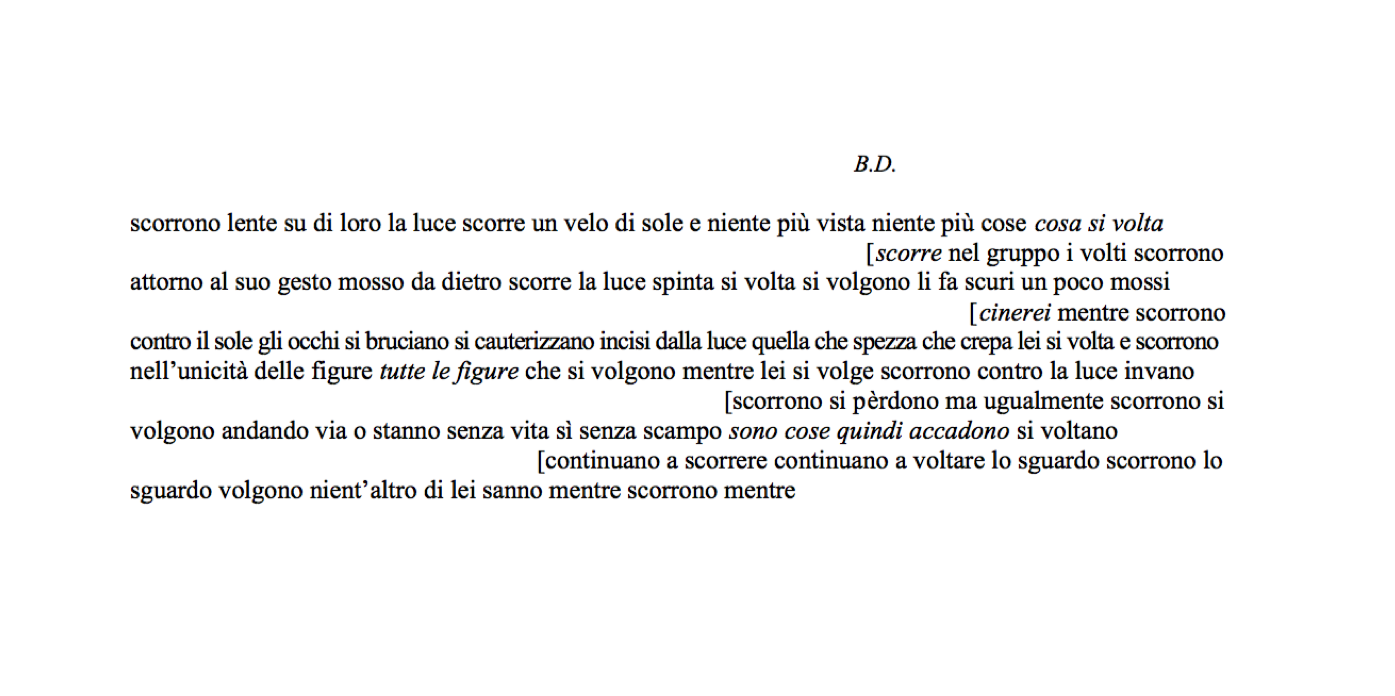

Ma un verso breve troppo breve arriva a uccidere il respiro, perché il fiato si rompe troppo spesso; e un verso lungo troppo lungo ottiene lo stesso risultato con procedimento opposto, perché il fiato non basta mai, non regge la portata del verso. In ambedue i casi la versificazione stessa produce ansia, e qualunque cosa venga detta dalle parole che la costruiscono sarà pervasa da questa ansia. Così sembra funzionare la poesia di Sergio Rotino, che dopo i versi extralunghi di Loro (Dot.Com Press, 2011) e quelli brevissimi di Cantu maru (Kurumuny, 2017), ritorna ora al verso extralungo con Narrazioni (Seri Editore, 2021).

Loro era in qualche modo ancora un racconto, ispirato ai fatti bolognesi della Uno Bianca, mentre Cantu maru è una dolorosa litania, in un petroso dialetto pugliese, così duro e frammentato da non presentare nessuna somiglianza con quella che normalmente si intende come poesia dialettale. Narrazioni riprende apparentemente l’idea del racconto, ma quasi solo per devastarla, per scioglierla nell’acido.

Le narrazioni a cui fa riferimento il titolo e che emergono dalle parole dell’opera sono narrazioni mediatiche, o mediatizzate, luoghi comuni del senso. Prendi una favola come Hänsel e Gretel, ne stravolgi l’andamento della fabula (perché comunque è così nota che non c’è nessun bisogno di raccontarla in ordine), le accosti richiami esterni, per quanto pertinenti, ne distorci il ritmo sintattico e prosodico, anche attraverso la pratica del verso extralungo: il risultato è qualcosa che certo richiama ancora la narrazione di partenza, ma caricandola di un’angoscia che apparentemente non le apparteneva, un’angoscia che sostituisce quella del testo originario, più che aggiungersi a quella.

È chiaro che in questo procedimento possono anche emergere sentimenti, ma essi sono due volte mediati: in primo luogo attraverso la narrazione di origine, in secondo attraverso lo straniamento che se ne sta adesso producendo. Tutti i sentimenti, e persino l’ironia, sono dunque avvolti da uno strato di angoscia, che è il sentimento dominante, da cui non si esce mai.

Il verso extralungo ne è il motore principale: nella sua dinamica ossessiva, ogni verso conduce la lettura a una sorta di picco di tensione accentuale, intorno alla metà, per poi progressivamente esaurirsi andando verso la fine – mentre un’altra tensione prosegue sino in fondo, con il classico effetto di saturazione che è sempre l’effetto di una dilazione troppo prolungata, qui come alla ricerca dell’aria che non arriva mai, perché manca il tempo per inspirare, quasi in apnea. Il verso extralungo diventa in questo modo una sorta di brodo che amalgama qualsiasi cosa, dove tutti i sapori si mescolano, ma nessuno scompare davvero del tutto, e ciascun sapore sembra continuare a richiedere la propria autonomia, il proprio legittimo sviluppo narrativo, ma senza averne il modo, senza averne il tempo, senza avere aria a sufficienza per farlo.

Così, in questo procedimento possono prendere posto anche frasi fatte e luoghi comuni, perché tutto finisce nel frullatore dell’andamento ansiogeno, che li rende luoghi inessenziali di passaggio. E tutto è qui un luogo inessenziale di passaggio, come se la cultura di massa, moltiplicando gli stimoli, rendesse tutto luogo inessenziale di passaggio, e il verso extralungo dovesse apparire come metafora della extrastimolazione sensoriale cui i media ci sottopongono, rendendo tutto inessenzialmente uguale – ma almeno qui restituito all’angoscia rivelatoria del non poter giudicare, del non potersi permettere gerarchie cognitive affidabili, quali quelle che comunque rimarrebbero attive e rassicuranti nelle narrazioni più tradizionali, Superman e Biancaneve compresi.

Le ripetizioni ossessive, che qua e là appaiono, sono altrettanto inessenziali narrativamente; ma sono al tempo stesso ritmicamente importanti, come se alla fin fine l’effetto musicale straniante fosse davvero l’unica cosa che conta, al di là delle parole specifiche stesse, al di là delle storie cui esse accennano. È insomma questa tensione melodica a caratterizzare il tutto, attraverso la sua sistematica negazione delle forme sia sintattiche che metriche, un po’ come a dire: i contenuti narrativi (le narrazioni) alla fin fine contano ben poco, rispetto all’onda anomala che li stritola e conduce avanti e avanti, senza permettere il respiro sufficientemente regolare che permetterebbe loro di avere un senso. Mentre qui l’unico senso davvero presente è quello dell’onda che non si ferma, che determina i suoi andamenti e strania tutto, e stende ansia e angoscia su tutto.

Non c’è dunque un tema complessivo e i temi locali sono a loro volta occasioni sostituibili: qualunque cosa sottoposta a questo trattamento sortirebbe (quasi) il medesimo effetto. Per questo Superman, Biancaneve, Fahrenheit 451, Hänsel e Gretel, madame Bovary e Lolita sono praticamente intercambiabili, tutti meravigliosi e trapassati, o passati nel trituratore (extra)versale.

Ne resta l’evocazione stupita, insieme con il rimpianto, come nella disperazione di non poterli mai più possedere. Un libro vero e feroce, insomma, profondo e cattivissimo; fatto di passioni narrative che tutti conosciamo, e insieme della coscienza della loro artificiosità mediatica, la quale magari non ne uccide davvero le emozioni, ma – pericolosamente – le utilizza per qualcosa di assai meno vero. Lo straniamento che costruisce Rotino ci mette di fronte a tutta questa ambivalenza, rivelandoci – poiché siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni – ancora qualcosa di noi.