L’occhio di Joyce

Testo (la postfazione alla raccolta) e illustrazioni di Vittorio Giacopini

Nelle foto più tarde sembra un pirata, o un cameriere. Una benda o la bandana di sbieco sugli occhi, nero pece, e il cravattino a farfalla, sbandierato come una beffa o un distintivo. E naturalmente gli occhiali, inevitabili, a pince-nez o con le stanghette normali d’ordinanza. Il cravattino, non so, ma la benda e gli occhiali non erano una posa, c’era obbligato. Dai tempi di Trieste, James Joyce aveva combattuto con mille problemi agli occhi – miope come una talpa, fu vittima di attacchi di irite, glaucoma, cataratta – e agli occhi l’avrebbero operato almeno una decina di volte, senza successo. Per essere un ‘maestro della sguardo’, è molto ironico: la sua scrittura è una metafisica della vista che gioca sul paradosso, sull’estinzione. Il suo sarà sempre un vedere velato, un vedere a rischio. Anche da ragazzo doveva averlo intuito, oscuramente: dato che tutto che ciò che è solido svanisce nell’aria sottile e fugge via, il segreto è bloccare il reale che sfuma, fermarlo in volo e fissarlo su una pagina di quaderno, o nel labirinto della mente, trasfigurato. Le sue ‘epifanie’ sono ostie di realtà, transustanziata. Frammenti di mondo catturati da uno sguardo che si spegne, diventa cieco.

Nelle foto più tarde sembra un pirata, o un cameriere. Una benda o la bandana di sbieco sugli occhi, nero pece, e il cravattino a farfalla, sbandierato come una beffa o un distintivo. E naturalmente gli occhiali, inevitabili, a pince-nez o con le stanghette normali d’ordinanza. Il cravattino, non so, ma la benda e gli occhiali non erano una posa, c’era obbligato. Dai tempi di Trieste, James Joyce aveva combattuto con mille problemi agli occhi – miope come una talpa, fu vittima di attacchi di irite, glaucoma, cataratta – e agli occhi l’avrebbero operato almeno una decina di volte, senza successo. Per essere un ‘maestro della sguardo’, è molto ironico: la sua scrittura è una metafisica della vista che gioca sul paradosso, sull’estinzione. Il suo sarà sempre un vedere velato, un vedere a rischio. Anche da ragazzo doveva averlo intuito, oscuramente: dato che tutto che ciò che è solido svanisce nell’aria sottile e fugge via, il segreto è bloccare il reale che sfuma, fermarlo in volo e fissarlo su una pagina di quaderno, o nel labirinto della mente, trasfigurato. Le sue ‘epifanie’ sono ostie di realtà, transustanziata. Frammenti di mondo catturati da uno sguardo che si spegne, diventa cieco.

Da lettore, e da scrittore, sono più di quarant’anni che l’occhio di Joyce è un’ossessione che mi fa compagnia. Nel laboratorio degli attrezzi di chiunque prenda in mano una penna, oggi, questo suo vedere velato è indispensabile. Un vedere oltre la vista, senza la vista, un vedere che scava dentro le apparenze e si perde nel chaosmos onirico e nelle immagini batuffollanti e ambigue e ingannevoli ma perfettamente vere e complete del sogno. Leggendo Joyce uno guarda il mondo coi suoi occhi e i suoi erano occhi malati, destinati a spegnarsi. Scrivendo, si cerca di scrivere tramite il suo sguardo. E torna anche quell’immagine, quella frase: la questione chiave è la modernità, il modernismo nel senso dello shakespeariano “tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria sottile” che risuona anche nel Manifesto di Marx e Engels, in un passo chiave, e ancora una volta è questione di sguardi, visioni, occhi: “Tutti i tradizionali e irrigiditi rapporti sociali, con il loro corollario di credenze e venerati pregiudizi si dissolvono; e quelli che li sostituiscono diventano antiquati ancor prima di cristallizzarsi. Tutto ciò che era solido e stabile viene scosso, tutto ciò che era sacro viene profanato: costringendo, finalmente, gli uomini a considerare le loro condizioni di esistenza ed i loro rapporti reciproci con occhi disincantati”. Il rapporto che molta letteratura ha avuto con Joyce è stato nel segno della ripresa sperimentalistica, come avanguardia, appunto, sperimentazione, gioco letterario oltre gli steccati e i confini della letteratura. Ma il tempo degli epigoni è finito. Non si è concluso però il bisogno di fare i conti con un autore dopo il cui passaggio sulla terra è cambiato tutto. La letteratura, dopo Joyce è diventata futile, perché ha scritto l’Ulisse. Non c’era più niente da fare. Restava – e il nodo è tutto qui – molto da dire.

Il rapporto che molta letteratura ha avuto con Joyce è stato nel segno della ripresa sperimentalistica, come avanguardia, appunto, sperimentazione, gioco letterario oltre gli steccati e i confini della letteratura. Ma il tempo degli epigoni è finito. Non si è concluso però il bisogno di fare i conti con un autore dopo il cui passaggio sulla terra è cambiato tutto. La letteratura, dopo Joyce è diventata futile, perché ha scritto l’Ulisse. Non c’era più niente da fare. Restava – e il nodo è tutto qui – molto da dire.

Tendo a pensare che oggi scrivere significhi ripartire sempre da quel punto, rifare quel lavoro, in qualche modo (la verità è che dentro le mille turbolenti, divergenti correnti della letteratura novecentesca ci sono autori che hanno capito e seguito la lezione di Joyce senza imitarlo, dal Malcolm Lowry di sotto il vulcano al Guimares Rosa del grande sertao, dal Grass del Tamburo a Rushdie, a Pynchon, a Alasdair Gray). Ma entrare nel dibattito letterario su filiazioni, eredità, influenze in fondo è ozioso. Joyce ci ha lasciato un metodo o un compito (e un rebus da risolvere, quasi impossibile): potremmo definirlo il programma dell’ iper-realismo (ma è una formula come tante, irrilevante). Captare il reale e salvarlo dentro un contesto in cui la realtà si dissolve, altera, muta, essicca, e, forse… purifica. Astrarre, complicare, trasferirsi in una dimensione diversa, meno ovvia. Io continuo a usare lo sguardo (velato) di Joyce come un filtro, molto opaco, come una lente sporca. Non se ne scampa: è il mio orizzonte, è il nostro orizzonte. Le metafore legate alla vista – e alle ombre – sono decisive.

*

A sessant’anni, dopo non so più quanti traslochi, appartamenti in affitto, casse di libri che fanno su e giù per Roma, e a volte si perdono, sarebbe un esperimento curioso, da palombaro: provare a ricostruire quel primo scaffaletto che tra i quindici e i vent’anni, ospitava i primi libri davvero tuoi, non cose di scuola, tascabili che magari avevi comprato al Remainders di San Silvestro, per poche lire, quando ancora c’erano i capolinea dei bus, con le pensiline verdi e i gabbiotti dei bigliettai grigio-cemento, peraltro a pochi metri dal palazzo dove Joyce lavorava a Roma, a inizi Novecento, e quando s’affacciava in piazza non c’erano i bus ma il palco per la banda e si suonavano marce e arie d’operetta, e si ballava. Da ragazzino, ovviamente, compravo ovviamente pochissimi libri (qualcuno, magari, l’avrò pure sgraffignato, spero che siano reati che cadono in prescrizione) e, come un fesso, ci scrivevo su nome e data. Qualcuno di quei libri ce l’ho ancora con me, piuttosto malmesso. Dedalus, i Dublinesi e una raccolta di saggi sul Finnegan’s con un testo di Beckett li ho comprati nel 1979. Avevo 18 anni e venivamo un po’ tutti fuori da anni di sogni andati a male, grandi passioni e illusioni, sconfitte, delusioni. L’aria attorno era abbastanza meschina, ricattatoria. Altoparlanti invisibili ci intimavano di disoccupare le strade dai sogni e io pensavo ‘ma neanche per idea, neanche… per sogno’. Chiuso in casa, adesso che le piazze erano vuote, le strade abbandonate, i cortei muti, leggevo e vivevo dentro a sogni già sognati e raccontati da altri, e, in qualche modo, la letteratura per me era una continuazione della politica, con altri mezzi e altre voci, e per quanto fosse sbagliato quello era, non dico il mio metodo, ma certo il mio punto di vista, la mia ‘passione’.

Leggevo, rimuginavo, mi emozionavo, mi identificavo. Sicuramente i problemi formali a quel tempo non mi interessavano granché, non li capivo. Joyce mi entusiasmava – per usare una parola orribile – per il contenuto e non c’è da scandalizzarsi, è inevitabile. Tra i libri che mi hanno segnato di più, tra i libri che forse non mi hanno insegnato niente ma mi hanno cambiato la vita, oltre allo Straniero di Camus c’è senz’altro il Dedalus di Joyce, e davvero per motivi del tutto esistenziali, personalissimi. Non era un romanzo, e non era solo un libro: aprivo quella vecchia edizione Adelphi nella (dubbia) traduzione di Pavese e entravo in un’altra dimensione dell’esperienza e mi ci ritrovavo, disorientandomi. Leggevo e sapevo che leggere, in quel modo, mi serviva per crescere, ovvero per inventarmi e diventare quello che ero sempre stato, o quello che avrei dovuto essere, senza saperlo.

Me ne rendo conto: è abbastanza inadeguato esprimersi così a proposito dello scrittore in teoria più ‘formale’ che ci sia mai stato. Joyce – mi era chiaro già allora anche se allora non ci badavo – è fondamentalmente un acrobata del linguaggio. Beckett nel saggio su Vico e Bruno in quell’altro libretto talismano che ho ancora con me, lo dice perfettamente:

Qui la forma è il contenuto, il contenuto è la forma. Mi si opporrà che ‘sta roba non è scritta in inglese. Non è scritta affatto, non è fatta per essere letta – o meglio, non è fatta solo per essere letta. Bisogna guardarla, ascoltarla

Beckett in quel saggio definisce Joyce un “biologo della parola” e fa il paragone decisivo, quello con Dante. Scrivere per uno come Joyce significa mettersi all’origine del linguaggio, creare una lingua. Dante “adottò il volgare” ma non per una forma “di sciovinismo locale”. Dante, per Beckett, si trova in una situazione in cui “il decadimento, comune a tutti i dialetti, rende impossibile sceglierne uno piuttosto che un altro…per cui chi scriva in volgare dovrà raccogliere gli elementi più puri di ciascun dialetto, onde edificare un dialetto sintetico”. Insomma, osservava Beckett, Dante scrive in volgare ma crea l’italiano. Il suo “volgare in realtà non era parlato allora né mai lo era stato prima”. Joyce è Dante oltre Dante, aggiunge Beckett. Se alcuni elementi, se parti del volgare di Dante erano effettivamente parlate nelle strade d’Italia, “non c’è creatura, in cielo o in terra, che si sia mai espressa col linguaggio della work in progress”, cioè del Finnegans’. Insomma, il tema della lingua è tutto. Nello stesso libro di saggi, Eugene Jolas solleva il medesimo argomento, lucidamente:

Il vero problema metafisico, oggi, è quello della parola. L’epoca in cui lo scrittore fotografava la vita attorno a lui mediante un meccanismo verbale che sapeva di dagherrotipo è finita, per fortuna. Il nuovo artista della parola ha riconosciuto l’autonomia del linguaggio e prova a forgiare una visione verbale che superi la separazione di tempo e spazio.

Ecco, io di tutto questo, a 18 anni, non avevo la minima idea. Certo, erano le parole a catturarmi ma la “quidditas” (per fare il verso a Joyce quando fa il verso ai tomisti) per me stava decisamente da un’altra parte. Dedalus, ovvero Joyce, come vittima delle convenzioni, della religione, del conformismo. Ed era una vittima che… si ribellava. Con buona pace di Beckett e di Jolas per me il punto era quello, poco da fare. A inizio Novecento nella letteratura ci sono state fondamentali figure di adolescenti che entrano nella vita e decidono, combattendo, qual è, anzi quale vogliono che sia, il loro posto nel mondo. Tra queste – il Tonio Kroeger di Thomas Mann col suo dissidio tra arte e vita, esistenza borghese e vita artistica, il K. di kafka, il Toerless di Musil – per me il più fraterno e vicino era proprio il Dedalus di Joyce (forse l’unico altro esempio di immedesimazione senza resti che posso fare è con il personaggio delle Opinioni di un Clown di Henrich Boll, un’altra storia cattolica, e non è un caso). Avevamo lo stesso problema: un paese cattolico, una mesta cappa di oppressione tutto attorno, il conformismo. Io Dedalus l’ho letto come un grande romanzo di formazione ma anche come una lettera scritta apposta per me da un giovane irlandese molto arrabbiato che a un certo punto sceglie l’esilio come unica strada possibile. Riuscire a scappare, evadere, emanciparsi. Joyce stesso misurava la sua vita e il suo lavoro con questo metro. Da Roma, nel 1906 scrive in una lettera al fratello:

Riuscire a scappare, evadere, emanciparsi. Joyce stesso misurava la sua vita e il suo lavoro con questo metro. Da Roma, nel 1906 scrive in una lettera al fratello:

Penso che il processo che ho intrapreso per sottrarre me stesso e alla mia progenie all’influenza della chiesa sia troppo lento.

È un tema che ritorna di continuo in tutta la fase che lo porta all’Ulisse. Combattere contro le convenzioni per diventare sé stessi.

Non ho intrapreso la lotta alle convenzioni che sto conducendo attualmente tanto come una protesta contro le convenzioni stesso quando con l’intenzione di vivere conformemente alla mia natura morale

Lavoro e vita, vita e arte sono la stessa cosa per Joyce. Sempre in una lettera da Roma racconta di essere andato a vedere la messa in una chiesa evangelica, con un prete inglese. E lui ascolta quella lingua, quelle parole, e le preghiere e le formule della religione, e si chiede: ma se nel pozzo del mio spirito calo un secchio che acqua trovo? E, ammette: temo di trovarci la religione: “e farò questo nel mio romanzo (inter alia): porrò il secchio davanti alle ombre e sostanze summenzionate e vedrò che effetto fa, e se è un cattivo effetto non so che farci. Sono nauseato dalle menzogne idiote sugli uomini puri e le donne pure e l’amore eterno: menzogne sfacciate in faccia alla verità”.

Ecco, a me colpiva questo doppio movimento. Voler denunciare menzogne, convenzioni, ipocrisia, e sapere di essere imbevuto di questa roba, di essere cattolico, e irlandese (o romano, per quanto mi riguarda) fino al collo. Nel Dedalus c’è un passo davvero esemplare in questo senso. Stephen e Cranly parlano della Pasqua, dell’eucaristia, dei preti, della religione e, a un certo punto, Cranly gela Stephan con una battuta tremenda, definitiva:

E’ curioso come la tua mente sia soprassatura della religione in cui dici di non credere. Ci credevi quando eri a scuola? Scommetto che ci credevi

Per me questo è un passo capitale. Non si capisce la posizione di Joyce, il suo atteggiamento di fondo verso il mondo senza passare di qui. Di sé del resto diceva, “sono un gesuita”. Un gesuita con la mentalità di un bottegaio. Nella prima pagina dell’Ulisse d’altronde c’è quel fantastico “vieni su Kinch, vieni su spaurito gesuita”. E ancora nelle sue lettere da Roma, a un certo punto, parlando di cosa significa scrivere, Joyce si inventa un’espressione stupenda: “lo spirito santo nel calamaio”. Detta altrimenti, si può essere blasfemi solo se si ha creduto. Solo se si prende sul serio la religione.

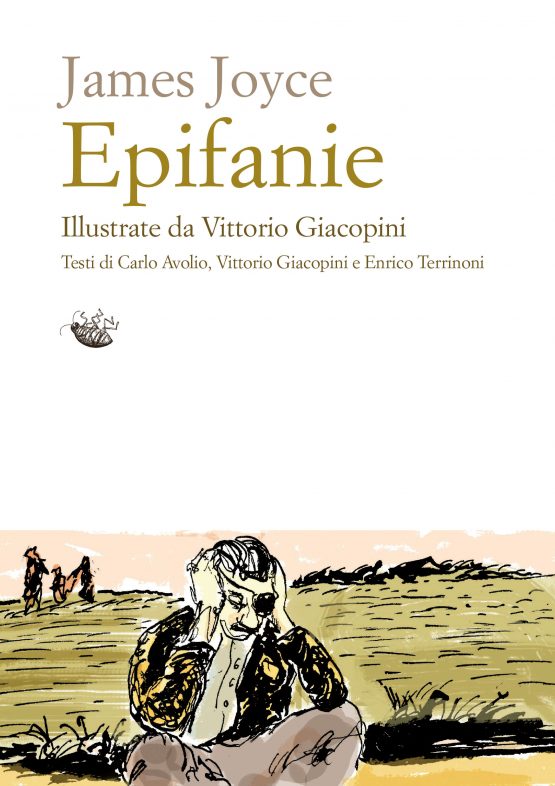

NdR Questo testo di Vittorio Giacopini è la postfazione alla traduzione (di Carlo Avolio, che ha redatto anche l’introduzione) delle Epifanie di Joyce pubblicata recentemente da Racconti Edizioni. Le illustrazioni che accompagnano i testi sono dello stesso Giacopini.

Testo molto stimolante, grazie. Mi limito a qualche osservazione a margine. Se intanto la “forma è il contenuto” – e a mio avviso così dovrebbe essere sempre in letteratura -, il contenuto continua ad essere centrale: “combattere contro le convenzioni per diventare sé stessi” resta il fine, le scelte formali lo strumento specificamente letterario per attingerlo. Il rapporto con il reale – effimero, sfocato e fenomenico quanto sia – resta così impregiudicato. Trovo invece tristemente vero che “il vero problema metafisico […] è quello della parola”, e non solo “oggi”, ma sempre: in quanto simbolo, la parola è il mattone fondamentale per la costruzione di mondi altri, mondi astratti, mondi purificati, mondi più “veri”. Ecco, qui io vedo un pericolo, per cui sono ben felice che siano finiti i tempi degli epigoni di Joyce. Proprio perché noi tutti siamo “soprassaturi” delle cose che ci circondano e delle parole che diversamente le vestono, un conto è ancorare il linguaggio alle cose, un altro “creare” con le parole un altro mondo di cose. A pensarci bene, in un tempo come il nostro in cui la stessa rete informatica ha tutto l’aspetto di un mondo “altro” a cui forse molti affidano le loro speranze metafisiche sarebbe bene piuttosto ricongiungere parole e cose in un rapporto sì dialettico, ma tutto immanente. Sarebbe anzi bene se, dopo un tempo lunghissimo di epigoni, la letteratura riprendesse oggi a occuparsi del reale con gli strumenti formali che le competono e che devono necessariamente essere nuovi: nuove forme per nuovi contenuti. Ma su questo mi permetto di rinviare ad una mia riflessione apparsa qui su Ni un paio di mesi fa: https://www.nazioneindiana.com/2021/10/15/la-voce-di-chi-scrive/