Overbooking: Sam Wasson

A proposito di

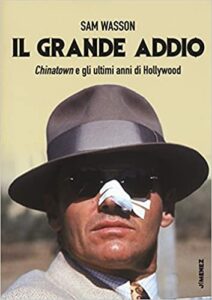

Sam Wasson, Il grande addio. Chinatown e gli ultimi anni di Hollywood (Jimenez, 2021)

di

Franco Bergoglio

Si potrebbe tracciare una storia degli Stati Uniti partendo dalla Paramount Pictures: nata negli anni Dieci è l’unica casa cinematografica sopravvissuta al muto ancora oggi in (prolifica) attività. Giocando con le parole, si potrebbe anche ipotizzare un parallelo con la Paramount Records (1917-1932), che incise il blues degli anni Venti da Ma Rainey a Blind Lemon Jefferson, ma questa è un’altra storia: queste due aziende omonime non hanno legami tra loro. In particolare è stata la prima a subire una decisione dell’antitrust, la cruciale United States v. Paramount Pictures, Inc. (1948), che impose la divisione tra le case produttrici di film e le loro catene di sale cinematografiche con annesse pratiche distributive, privando l’industria di un business senza rischi e liberando sacche di creatività. Se su questa slabbratura del sistema innestiamo la beat generation degli anni Cinquanta e i fermenti sixties abbiamo il quadro per capire come Hollywood abbia potuto partorire dal suo corpaccione un film come Chinatown. Il libro che prova a raccontare tutto questo è Il grande addio. Chinatown e gli ultimi anni di Hollywood (Jimenez, 2021), opera di Sam Wasson, scrittore di Los Angeles che da anni sguazza nei miti cinematografici di casa. Il volume segue le vicende dei personaggi legati alla pellicola, come John Huston e sua figlia Anjelica o Faye Dunaway, concentrandosi sui quattro artefici del film: il regista Roman Polanski, lo sceneggiatore Robert Towne, il produttore Robert Evans e l’attore Jack Nicholson. Presi singolarmente sono personalità del cinema mondiale, insieme, ma sempre sul punto di schiantarsi, hanno realizzato Chinatown.

Prima di dedicarsi al film lo scrittore indugia sul dramma di Polanski, in lutto per la moglie Sharon Tate uccisa nella strage ordinata da Charles Manson. Il periodo dei delitti di Manson fu terribile: uno spartiacque simbolico e per molti, compreso Towne, la vera fine degli anni Sessanta. “Gli omicidi sembravano la conseguenza di ciò che tutti noi avevamo fatto”, ricorda una testimone del periodo. L’intera Los Angeles era implicata. La mitologia della città che cresce sulle ceneri di un peccato originale è il perno del ibro di Wasson, una palude di corruzione politica, affari illeciti e torbidi segreti di famiglia. Tutto vero (come la storiaccia della guerra per l’acqua di Los Angeles) o comunque verosimile. Ogni ingrediente entra nella sceneggiatura del film; un romanzo mancato a fianco di quelli veri, fioriti in una terra intrisa di letteratura. Nelle storie californiane dei vari Raymond Chandler, James M. Cain, Horace McCoy e Nathaniel West l’incubo è rappresentato dalla città. Per il critico David Wyatt la velocità di quei romanzi è “il suono del boom, della corsa ad arricchirsi in fretta”. Tanti di questi autori scrivevano per Hollywood e la frustrazione che derivava dal vedere le loro idee stravolte nei film veniva sublimata tramite la letteratura hard boiled utilizzata come valvola di scarico.

“Da quando Hollywood aveva cominciato a parlare nel 1927, questi sceneggiatori della prima ondata erano in anticipo e impreparati a scoprire (…) che quelli della loro specie erano, nelle parole di Lester Cole ‘i negri del sistema degli studios’. (…) Che fossero sognatori o detective, gli originali eroi e antieroi del poliziesco di Los Angeles erano palesemente sceneggiatori sotto mentite spoglie, perdenti di vario grado e lontani dal colpo grosso quanto lo erano gli sceneggiatori, privati della loro volontà creativa, del loro sogno, della loro scrittura”.

Chi risponde in pieno a questa descrizione è Robert Towne: ideatore di Chinatown, sceneggiatore squattrinato e (fino a quel momento) di scarso successo. A Towne Los Angeles appariva come un luogo dove la gente andava per arricchirsi e scappare. “Era un posto da cui tirare fuori qualcosa, che fosse oro o petrolio, o la fama e Hollywood. Fai un mucchio di soldi e poi te ne vai senza pensare ai danni collaterali che sono stati fatti alla città”. Una posizione che si sposava con l’amarezza di Polanski: “Non esiste una città più bella al mondo, purché sia vista di notte e da lontano”. Del gruppo di Chinatown Jack Nicholson è quello più positivo: arrivato a LA dalla provincia “aveva appena scoperto l’imperitura combinazione di Ray-Ban neri e Camus” e trovava straordinaria la città. “E’una questione di ampiezza. Noi abbiamo una visione aperta delle cose che ci viene dalla topografia”, spiegava l’attore che era rimasto folgorato da quel misto di “Beat Generation, jazz West Coast e nottate a Venice Beach”. La visione romantica di Nicholson e quella nostalgica di Towne si sposano con la poetica hardboiled dei romanzi polizieschi di Chandler che dipingono una Los Angeles anteguerra in perfetto equilibrio tra disgusto e amore. Lo storico Morrow Mayo ha scritto che Los Angeles è una merce, una cosa da pubblicizzare e vendere agli americani “come le automobili, le sigarette, il colluttorio”. Nulla vietava gli si vendesse anche questo cocktail cinematografico: due parti uguali di nausea e fascinazione nello shaker, per ubriacare con l’hardboiled definitivo.

Nel libro c’è questo e molto altro: come si resiste alle trappole e si gira un capolavoro hollywoodiano? La vita a Hollywood è una navigazione tra industriali a digiuno di cinema desiderosi di spendere in un business tanto glamour, produttori/artisti o produttori/pirati, sceneggiatori devastati dallo scempio cui sono sottoposte le loro idee, attori generosi o mentalmente disturbati, registi capaci o pasticcioni e ancora: direttori della fotografia, scenografi, costumisti, attrezzisti, parrucchieri, montatori. Ciascuno mette al servizio della pellicola il proprio carico di genialità o frustrazione, aggiungendo il tocco da maestro o spingendo la produzione alla rovina. Questo vivere in bilico tra oscar e declino, tra soldi e fallimento richiede spesso un intervento “salvifico” esterno e qui, grazie al produttore Robert Evans, entra in campo la musica di Chinatown. Le colonne sonore erano cruciali per Evans, da un punto di vista politico, commerciale e artistico. “Facevano vendere dischi; erano il cuore pulsante di ogni film e, arrivando verso la fine della produzione, erano l’ultima occasione per sistemare le cose”. Le musiche possono salvare un film, portare al successo una pellicola debole.

La colonna sonora di Chinatown era stata originariamente affidata a Philip Lambro, un compositore senza esperienza di cinema, il quale tirò fuori una musica che “pullulava di atonalità, spaventosi muri percussivi, indolenti fiati notturni e pianoforti tremolanti: una classica atmosfera jazz che evocava Kurt Weill, imbevuta di mistero e pericolo”. Sulla musica si scontrano le anime diverse del film: Polanski vuole un noir, Evans vuole la storia d’amore definitiva sullo sfondo di Los Angeles e Towne vuole raccontare il canto del cigno di una città inghiottita dall’ingordigia dell’uomo. Venne chiamato a rifare da capo il soundtrack Jerry Goldsmith, uno stimato specialista che aveva già ricevuto delle nomination, la più recente per Papillon.

Evans che voleva una atmosfera d’epoca suggerì I can’t Get Started nella versione dominata dal suono malinconico della tromba di Bunny Berigan e incisa nel 1937, l’anno in cui era ambientato Chinatown. Quella era la musica che girava nei jukebox di allora e divenne l’ispirazione. L’immortale tema principale è descritto da Goldsmith come “un pezzo d’epoca con armonie più moderne”, con la tromba di Uan Rasey a echeggiare Berigan. Sentendola Evans gioì. “Il dolore, il desiderio, morente ma dolcemente supplichevole come un ricordo felice che annega nella verità”. La soluzione del rebus-film, la ciliegina sul capolavoro.

Chinatown avrebbe dovuto avere due seguiti e creare una trilogia sulla creazione di Los Angeles, per Wasson una sorta di “Chandler che incontra Uptown Sinclair”.

Eppure subito dopo il successo di Chinatown (1974) il piccolo mondo che ci aveva lavorato con passione iniziò a sgretolarsi: dai problemi con la giustizia americana di Polanski (un triste caso di violenza sessuale, precursore di MeToo) alle incomprensioni tra Evans e Towne. Forse il solo Nicholson era ancora tenacemente legato all’idea della trilogia, che inseguì fino a Il grande inganno (1990), film che si disintegrò subito di fronte a pubblico e critica e pose fine ai sogni di realizzare il terzo episodio della serie. Un finale interrotto e catastrofico, pienamente hollywoodiano.

Bell’articolo, fa venir voglia di leggere il libro.