Assialità dei legami : fotografie di Isabelle Boccon-Gibod

di Lisa Ginzburg

Ho conosciuto Isabelle Boccon-Gibod qualche anno fa, perché un’amica la portò a cena da me (ancora si cenava insieme, con quegli “aggiungi un posto a tavola” a movimentare convivialità che è difficile e anche doloroso ricordare nel presente di adesso). Isabelle aveva appena perso sua madre (“appena”, letteralmente): una fine annunciata, ma il dolore le invadeva lo sguardo nel mentre fu nel corso della serata di una levità, profondità e verità che mi colpirono molto. Non cito l’episodio per superficiale irriguardo, ma perché della personalità di Boccon-Gibod è impregnato il suo lavoro, e quella stessa autenticità asciutta, rigorosa, torna in mente e trova particolare conferma nelle sue ultime produzioni.

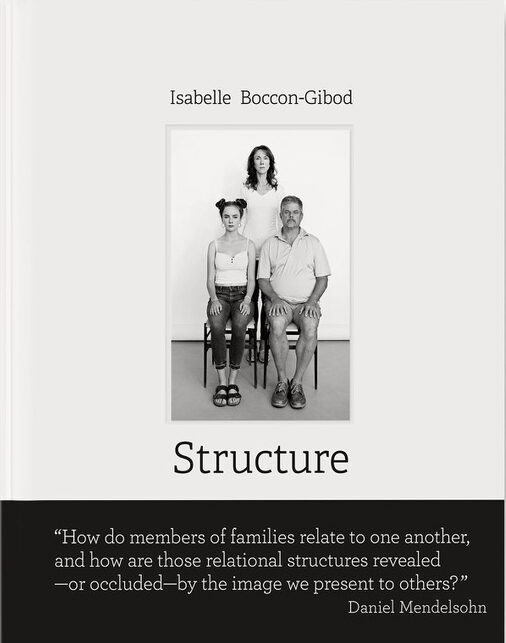

Structure è un libro fotografico che esce ora in Francia con prefazione di Daniel Mendelsohn (autore de Gli scomparsi) (https://hemeria.com/produit/structure-isabelle-boccon-gibod/). Structure è un libro permeato dalla qualità della misura: lo stesso contenimento umanissimo che avevo osservato in Isabelle Boccon-Gibod quella sera a casa mia, la percezione di un’intensità, l’autorevolezza di un’estetica che trova ragione anzitutto nel saper contenere, imbrigliare, addomesticare: e cosí poter condividere.

Con un passato recente di ruoli di alta dirigenzialità nell’imprenditoria della carta (una nemesi: il suo nonno materno era Georges Fridemann, fondatore della sociologia del lavoro industriale), Isabelle Boccon-Gibod in parallelo percorre da anni una strada creativa in cui convergono traiettorie diversificate, tutte afferenti allo stesso sguardo acceso da curiosità specifiche, chirurgiche. Un talento di fotografa pensato e vissuto come costante, lento, nitido avvicinarsi a temi distinti ma che sempre trovano struttura nella stessa linea di confine: quel crinale che separa distanza e implicazione, nitore dello sguardo e obiettività da un lato, dall’altro la densità assoluta del coinvolgimento.

Structure si compone di una serie di ritratti di famiglia: scatti in posa, in bianco e nero, dei quali colpisce immediatamente la simmetria e geometria delle inquadrature. Scatti in cui nuclei famigliari diversi e vari per composizione – numerosi o più ristretti, più e meno misti quanto a provenienze – invitati nello studio di Isabelle Boccon-Gibod si concedono al suo sguardo fotografico. Lo studio è un loft a Parigi, dalle parti di Port Royal, un immenso spazio inondato di luce grazie a una gigantesca finestra affacciata sul cielo. Lì i suoi soggetti, obbedienti ma liberi, si sono di volta in volta adeguati a quanto da lei richiesto per esigenza narrativa. Per prima cosa si è trattato per loro di scegliere come disporsi nello spazio, ma lungo griglie invariabilmente fisse, geometriche. In un secondo tempo, in virtù di quell’alchimia specialissima che può essere di un set fotografico, è stato chiesto loro di esprimersi così, nell’obbedienza allo schema prossemico: lasciar trapelare il loro rapporto con il nucleo e con la natura di ciascun legame interno alla struttura. Ogni membro delle famiglie ritratte in Strucuture racconta attraverso postura ed espressione cosa lo leghi sia agli altri, sia al “nucleo famiglia” inteso come struttura di cui lui/lei/loro sono parte. Il risultato è una griglia di linee assiali, segmentate da dinamismi interni tutti ispirati alla linearità. Geometria come solida sponda di contenimento alle passioni e ragioni dei protagonisti dei ritratti – passioni compresse, che proprio perché compresse lasciano emanare la loro forza. Arabeschi di rapporti dove le emozioni si dispongono e parlano secondo le stesse traiettorie che sono delle posture e disposizioni nello spazio di ciascuno.

Lo scopo estetico resta invariato: sgombrare il campo da ogni orpello, svincolare la raffigurazione da qualsiasi dettaglio o particolare che possa generare qualsivoglia forma di teoria. “Nessun interrogativo sociale da parte mia”, mi racconta Isabelle. Non c’erano domande di partenza; piuttosto la necessità artistica di raffigurare il nesso tra il minuscolo (il singolo soggetto) e il Maiuscolo (il nucleo, la struttura famigliare). Cercare “l’immensità di ciascuno e il suo posto in un sistema genealogico”. Erigere a criterio narrativo solo e soltanto la prossemica, il disporsi nello spazio tracciando arabeschi di distanze che a propria volta disegnino traiettorie, linee assiali. Contro il mistero e l’elusività dell’auto-rappresentazione, la verità inoppugnabile delle relazioni, intersezioni involontarie nella cornice di uno scatto in posa.

Structure ha una lunga gestazione, con significative rimodulazioni a segnare un percorso denso e molto riflettuto; per tre anni Isabelle Boccon-Gibod ha lavorato a ritratti di famiglia dove a scattare erano, a rotazione, i componenti di ogni nucleo. Solo dopo quel lungo esperimento ha deciso di capovolgere lo schema, essere lei la fotografa, lei a dover trovare il proprio posto. Spettatrice di relazioni, mai però in senso psicologico. Dalle sue sessioni di fotografia ogni volta Isabelle Boccon-Gibod esce prostrata: il suo collocarsi è fatica, fatica fisica, come altrettanta fatica è sgombrare lo spazio da ridondanze mentali, lasciare che sia la geometria della realtà a parlare. Contenimento, anche lì, nel senso di equilibrio nei rapporti di forza: “né il soggetto mi schiaccia, né io lui ,” puntualizza; “perché è la foto in sé a dover agire da regolatore di empatia. La stessa geometria delle linee deve poter funzionare da contenitore di dramma”. Insiste su quella stanchezza fisica, mai mentale; fisica perché “il grande sforzo è trovare un equilibrio in termini di presenza, in cui nessuno predomina, o fa ombra all’altro”.

Qualcosa si sprigiona dal rigore formale che Isabelle Boccon-Gibod impone ai suoi soggetti (genitori e figli, madre e figlia, coppie), e che fa sviscerando dinamiche, permettendo contiguità o invece distanze. Quanto ai soggetti, molte volte s’è imbattuta in loro per caso, persone adocchiate a una fermata di autobus, stranieri a Parigi o cittadini parigini, come che sia ogni volta puntualmente da lei convinti a posare, persuasi spiegando loro in pochi minuti il suo progetto lineare e ambiziosissimo insieme. Raccontare la famiglia ma senza proiezioni, secondo un’unica ottica entomologica, raffreddata dall’assenza della freddezza delle teorie. Dissezionare personalità e legami facendolo però nella cornice di uno sguardo sempre lucido, cartesiano. Lavorare di sottrazione, togliere e ancora togliere, finanche il “brusìo visuale”, così che “il ritratto s’imponga al di là di ogni interferenza”. Una visione che a tutti i costi vuol essere neutra, per nulla romantica, in nessun senso enfatica.

La sfida è vinta: famiglia diventa “struttura” perché luogo di costruzione e di distruzione attraverso un disporsi assiale nello spazio che corrisponde a una neutralità di rapporto con il tempo e quindi con lo stratificarsi della vita famigliare (la genealogia). Assialità dell’incanalare un magma di passioni senza supporti di ragioni. Una visione scabra, volutamente orfana di sfumature sentimentali; immagini che fanno pensare come intesa in senso di concetto, di condizione sociale normativa – applicando quel genere di teorizzazione che le foto di Boccon-Gibod non intendono generare – la famiglia smotti, deflagri e si scomponga, riducendosi a figura , a griglia di assi intersecati secondo criteri invisibili e decisivi. “Figura” austera in senso quasi spietato, a dire la ferocia di legami le cui nervature sono capillari, disegnano mosaici. Entità liriche proprio perché refrattarie a ogni forma di poesia.

Non stupisce che Daniel Mendelsohn abbia trovato nelle foto di Structure una chiave di lettura preziosa per rivisitare il proprio stesso lavoro, quelle memoria genealogica della diaspora identitaria che attraversa il suo bellissimo Gli scomparsi (Neri Pozza 2007). Nel rigore formale e nell’assialità delle relazioni famigliari delle foto di Isabelle Boccon-Gibod, lui a ragione rinviene una prospettiva liberatoria, una soluzione diversa di oggettivazione dello stesso concetto di legami e di “passato di famiglia”. Distanziamento, di questo si tratta: mise en abyme, ma senza l’abyme. Punti di vista che in nessun modo attutiscono l’urgenza di interrogativi psicologici e antropologici su identità individuali e collettive; che non azzerano il dolore e la centripeticità di ogni esilio e trasmigrazione genealogica. Piuttosto, dispositivi in grado di “sistemare” le cose nell’apparenza dello spazio per moltiplicarne la portata lungo la curva del tempo.