Scrivere sul disastro

di Bianca Notarianni

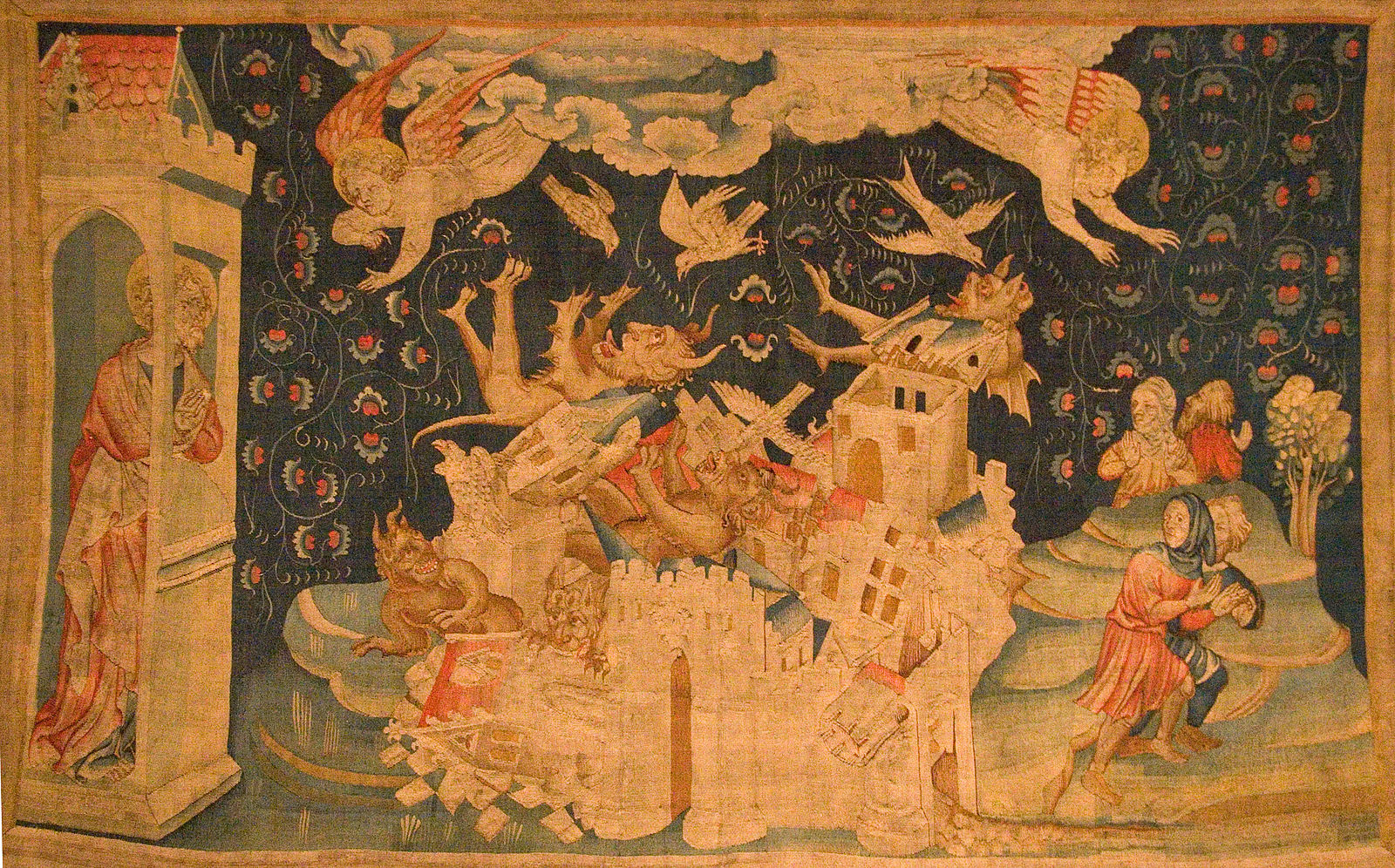

La chute de Babylone (tapisserie de l’Apocalypse)

Si può scrivere del disastro? Si può scrivere dopo il disastro – e, per farlo, come individuarne la fine, il prima e il poi che ne farebbero spartiacque? «Il disastro rovina tutto lasciando tutto immutato»[1], rifletteva Blanchot confrontandosi con la specificità della catastrofe: la frammentazione, una paradossale interruzione, sì, ma senza soluzione di continuità, che lascia anche la scrittura ad arrancare, nell’impossibilità di trovare un da qui in poi – hactenus – a cui agganciarsi, quasi a ripartire per mettere in ordine quel che il disastro ha sconvolto (o lasciato eguale). E il (nostro) disastro ancora accade, non cessa di accadere. Forse anche per questo “Riflessioni sulla pandemia” s’intitola l’ultimo numero di Aut Aut, la rivista filosofica fondata nel ’51 da Enzo Paci. Perché, se il disastro che è Covid-19 non può essere circoscritto, e se non può essere per questo inscritto, ce lo si può tuttavia raccontare l’un l’altro; le riflessioni, intersezioni, rifrazioni, saranno quali le facce di un cristallo, significando differenti modalità di lettura e interpretazione, gli urti di diverse sensibilità e ricezioni, o sempre nuove prospettive allergiche a una riduzione monologica: punti di vista anzi virtualmente inesauribili e inesausti – “questo numero è un primo tentativo di discutere le diverse dimensioni della pandemia” (p. 11), scrivono i curatori Dal Lago e Filippi, e “non mancheranno, anche su questa rivista, altre voci e altre diagnosi” (p. 12) -. Si rinuncia all’argine, come ad un raccordo, o all’accordo di toni in concerto: a dare pesante giudizio sull’odierna situazione, a padroneggiarne il pensiero, anche se questa urgentemente interroga proprio tutte quelle voci, diagnosi – riguarda tutti i punti di vista. Ancora con Blanchot, è «il disappunto del disastro: che non lascia fare il punto, l’appunto, al di fuori di ogni orientamento, nemmeno come disorientamento o semplice smarrimento»[2].

Eppure, se anche non ci è possibile fare il punto, cogliere un sunto, «abbiamo costantemente bisogno di dire (di pensare): mi è accaduto qualcosa (di molto importante)»[3]. L’imperativo di un confronto, la condivisa necessità della testimonianza: il disastro, ancora difficilmente valicabile nella sua estensione e nel suo impatto, va comunque raccontato. Da qui il bisogno di provare a dirlo, pronunciarlo, incanarlo in narrazione – anche se il virus, come nota Cimatti, coincide con il processo dell’infezione, della proliferazione, ed è dunque tanto più alieno alla nostra parola che lo sostantivizza, lo costringe e lo isola rispetto alle relazioni intessute. O da qui il bisogno perché il virus, come nota Cimatti, coincide con il processo dell’infezione: la sua reduplicazione in storia e narrazione si conferma comunicazione efficace di corpo in corpo, è ancora trasmissione – quel divenire e puro fluire che la natura (natura virale, natura tout court), semplicemente è, quale luogo d’incontri moltiplicazioni e contingenze. Stiamo tutti vivendo questo evento, ne vogliamo e possiamo tutti parlare: anche perché il virus ci somiglia, ricorda Filippi sulla scorta di Paul Virilio (p. 16). È il nostro incidente tecnico specifico: nessun aereo potrebbe precipitare se il sistema di trasporto fosse basato su treni a vapore e diligenze, né nessun treno a vapore potrebbe deragliare in assenza di linee ferroviarie e motori a combustione esterna. E, prosegue Filippi, forse quell’incidente tecnico che è la diffusione su scala mondiale di Sars-Cov-2 (pandemia che, è bene ricordare, è una zoonosi), ad altro non risponde e corrisponde, se non all’epocale dispiegamento di tecniche volte all’imbrigliamento e all’appropriazione di uno sterminato numero di vite non-umane. Il colpo di coda di quel serbatoio patogeno che sono gli allevamenti intensivi (luogo dove le incalcolabili vite si dimostrano, oltre ogni attesa, tutt’altro che inermi), a loro volta non tanto distanti da quell’altrettanto prolifica fucina del contagio che è la megalopoli ad alta densità demografica.

Era ancora il 2016 quando Ghosh, ne La Grande cecità, raccontava la forza dirompente e spaesante del cambiamento climatico nel suo disordinato e violento dispiegamento, e una certa incapacità del pensiero razionale e logocentrico di starle al passo – e, ancor prima, di comprenderla come reale interlocutrice, o di prenderla in parola. Laddove l’uomo (occidentale, borghese) si raccontava il mondo come struttura ordinata, ripartito entro coordinate spaziali e temporali ben puntuali, discrete, definite, ecco Gaia, invadente e irriverente, a scombinare le carte in tavola e squadernare ogni possibile egemone narrazione impostale. Ecco una natura che procede, di contro a pianificazioni e auspicabili aspettative, per salti – inanellando eventi prodigiosi, sfidando il buonsenso contemporaneo e manifestando, con scorno di calcoli, grafici e previsioni, il proprio alto grado di improbabilità. Oggi, ecco il virus che scavalca «l’abisso tracciato tra l’Umano e tutto il resto (o tutti i resti)» (Filippi, p. 19), mostrando la vicinanza ineliminabile tra il sapiens e gli altri corpi animali, che egli credeva tanto lontani, tanto diversi – per meglio servirsene, per meglio nutrirsene, forse se ne credeva estraneo e immune? -. Virus che palesa, ancora, un differente riguardo per vite la cui sofferenza è riconosciuta ed è quindi anche soccorsa, e vite non compiante, relegate all’invisibilità e all’indifferenza, punto cieco del campo visivo dello Stato neo-liberale (Fassin), resto zero del suo calcolo di convenienza. Si diceva che il disastro rovina tutto, lasciando tutto immutato; e in questa direzione o cul-de-sac procede anche Volpe – «il disastro non è più la catastrofe né l’apocalisse: non rivela niente, non produce niente al di là della devastazione stessa, non innesca nessuna dialettica della verità e della sua (ri)appropriazione» (p. 91) -: la pandemia non è svelamento, non è escatologica annunciazione, e al suo fondo il male non trova alcuna redenzione. Ma l’emergenza rende forse trasparenti squilibri strutturali che prima era possibile (o quantomeno, lo sembrava?) occultare: dà voce al disastro già annunciato, eppure imprevisto. Non le appartiene dunque, non le si oppone, né trionfo né gloria – il suo declino non promette in nuce ascesa. Lascia immutata, piuttosto, la rovina che già (ci) soggiaceva.

I curatori possono così scrivere, nella Premessa in testa al volume, che la pandemia «era forse prevedibile, ma è stata del tutto imprevista» (p. 8): figlia del secolo, espressione tautegorica di quel mondo che è il nostro, e del nostro modo di abitare. Il Nuovo Leviatano potrà dunque tentare il sempiterno gioco di arginamento della natura scatenata (Kulesko), il tracciamento del cerchio magico a protezione dall’ignoto infuriante, il pattugliamento di confini, la sua tacitazione e imbrigliamento. Qui l’Uomo, qui l’Animale: più nessun salto di specie, nessun concesso contatto tra sani e malati – cessata la contaminazione. Rimane il rischio, autoevidente in questa pretesa visibilità totale e asettica, dell’autoimmunità. Perché quella attuale era, ci si può dire, e si dice, retrospettivamente, una situazione sì inaspettata e improbabile (una genealogia delle epidemie, e delle paure dell’epidemia, è qui ben tracciata da Cosmacini), ma l’improbabilità altro non è che «una flessione» della probabilità «un gradiente in un continuum»[4], uno spettro del possibile. E se il nostro mondo è, con Thacker, impensabile in quanto scomposto e ricomposto da disastri su scala planetaria, condizioni meteorologiche anomale, mari impregnati di petrolio, resta pur il nudo fatto che, malgrado le loro fattezze non-umane, tali eventualità sono comunque provocate dall’umana azione nel suo concerto. «Sono un misterioso prodotto delle nostre stesse mani che ora torna a minacciarci, in forme e fogge impensabili»[5].

Il micro-organismo virale, che si moltiplica oltre la legge (la legge per noi), disloca l’umano sistema, ridisegna spazi, dissesta l’umano potere di programmazione e significazione; colpisce indiscriminatamente – ci avvicina tutti, denominatore che sì dilata l’in-comune su scala universale -, e infettando neutralizza anche l’autorità di un sapere definitivo e padrone (che si definisca universale, appunto). È un’irregolarità, che non ultimo «restituisce al morire la sua caratteristica di non lasciarsi cogliere, di non poter essere preso in considerazione (…). Esso scompare dalla statistiche che pretendono di conteggiarlo»[6]. Eppure, come si ricorda a più altezze e a più voci, non sfugge neanch’esso alla fagocitazione. Fagocitazione da parte dei media e della propaganda (Giordano), fagocitazione da parte del pensiero, che ne fa proprio simbolo, e che ancora ha modo di apporre un confine: ennesima fine della Storia, a misura della dismisura – sconfinando oltre la monografia, si potrebbe citare l’intervento di Watkins, in cui l’arte del pastiche vede inseguirsi, fino a dissolversi, il testo imitato e il testo imitatore, e con essi il concetto “forte” di autore, di contro alla gioia del divenire. Torniamo dunque all’inizio, o semplicemente a poco sopra, invertendo quella temporalità tutta moderna e che è freccia lanciata in irreversibile salita, tesaurizzazione e capitale progresso. Lasciamo un attimo da parte la corsa, il decorso e il crepuscolo. Torniamo alla necessità e all’urgenza di una riflessione che sia realmente tale – o che sia, di più, una rifrazione, dispersione senza saldo precipitato: vedremo così che «la storia non finisce, per il semplice motivo che non è mai esistita, per il semplice motivo che sono sempre esistite, ancorché occultate e invisibilizzate, infinite storie di infiniti mondi di infiniti “altri noi”» (p. 29). Vedremo allora (vediamo ora) che il nostro metodo, lungi dall’essere l’unico auspicabile, non era nemmeno l’unico possibile: che il racconto principe era piuttosto fondato sulla tacitazione di innumerevoli altre, ritenute seconde, voci. Altre storie e altri profili, che è più difficile, nel levarsi vorticoso del turbinio, mantenere a lungo invisibili e mute – altre versioni dei fatti, altre facce del cristallo, zone passate in ombra e messe a sistema, che si ritrovano rimescolate e il sistema rimescolano. Il disastro rovina tutto, lasciando tutto immutato: non ultimo quell’interlocuzione non-umana, in grado d’intervenire nei nostri processi di pensiero, ora ridimensionando, ora avallando l’antropico operato, e che è sempre (stata) capace d’influenza. Che chiede di riconoscere una connessione che già c’era, che ora innegabilmente e indissolubilmente c’è – e di riflettere, forse, su nuove storie da intrecciare assieme.

NOTE

[1] M. Blanchot, La scrittura del disastro (1980), tr. it. F. Sossi, Il saggiatore 2021, p. 7.

[2] ibid., p. 65.

[3] ibid., p. 17.

[4] A. Ghosh, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile (2016), tr. it. A. Nadotti e N. Gobetti, Beat, 2020, p. 23.

[5] ibid., p. 40.

[6] M. Blanchot, La scrittura del disastro, op. cit., p. 109.

LA PUNTA DI UN ICEBERG…

RITORNANDO ALLA MEMORIA NELL’ATTUALE PRESENTE STORICO “an admirabile verbovocovisual presentment (J.Joyce, “Finnegans Wake”), forse, potrebbe essere utile ed opportuno, per riflettere sul disastro del nostro presente storico, non solo richiamare il lavoro di Enzo Paci sull’opera di Gaimbattista Vico (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5737), ma anche rimeditare sulla “bellezza” della “divina Dipintura” (quasi un’allusione alla “Divina Commedia”!) e, al contempo, metterla a confronto con ” la bruttezza di quest’altra, ch’ora ti dò a vedere tutta contraria” della “Lemurum Fabula” della “Scienza Nuova del 1730” dello stesso Vico (cfr. http://www.ispf-lab.cnr.it/en/content/la-scienza-nuova-1730-iformato-testoi). O no?

Federico La Sala