La radice dell’inchiostro: Maria Grazia Calandrone

NOTA INTRODUTTIVA

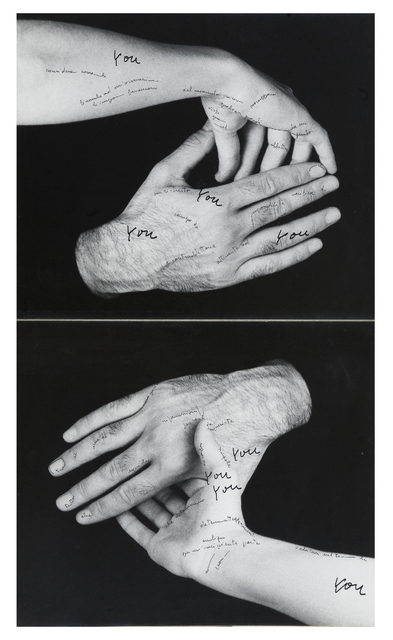

Ketty La Rocca, Le mie parole e tu?, 1971

«Forse non spetta a te di portare a termine il compito, ma non sei libero di rinunciare.»

(Avot 2,21)

Un questionario, come luogo di una sollecitazione: «È ancora legittima la radice dell’inchiostro?». Non solo il come si scrive, ma lo scrivere stesso, malgrado le storture. Lo scrivere che si porta avanti per decifrare la qualità del proprio silenzio o del proprio arretramento.

Una nota appuntata altrove scompiglia ulteriormente il ciglio dell’interrogazione: «Come dimenticare la fine -della storia, della poesia-? Non soltanto la fine che è già stata decretata, ma anche quella sempre sul punto di venire, di tramutarsi in eschaton rovesciato, in buona novella liberale: “la fine della storia ad opera di Dio è diventato il progresso storico dell’umanità” (Sergio Quinzio, La Croce e il Nulla, 1984).»

Oggi la scrittura non sarebbe altro che uno stornare la necessità di una risposta a tali quesiti, e insieme un esserne già in partenza incomodati, chiamati a dire prima ancora di sapere. Citati in giudizio. Forse per questo i poeti italiani somigliano sempre più a glossatori dell’affaccendamento, come se l’andirivieni tra le cose quotidiane fosse un modo per incenerire con uno stesso rogo i sintomi del presente e l’eredità del secolo passato. Qualcosa continua a battere sulla pagina, e allora ne riporto una traccia…

Adriano Spatola, da Poesia Apoesia e Poesia Totale (1969): «Il poeta sa che la poesia è qualcosa che lo riguarda sempre meno. […] “Per il poeta, la fine della poesia come poesia è un fatto accertato”». Corrado Costa, da Alzare la gru ad alta voce (1972): «Che nome è che gridano / alle gru spaventate dal loro nome / volano via inseguite dal nome che le insegue / che vola via sta insieme con le gru / senza sapere che nome è». Emilio Villa, da quell’abiura in forma di annotazione che segnerà il suo congedo definitivo dalla letteratura (1985): «Ma, volevo dire: non si sente che io non credo alla “poesia”, che ritengo una baldracca del baldraccone che è il linguaggio … Io mi sono duramente dissociato della “poesia”, quindi perdonami, e non mi chiedere più niente».

Nulla più che righe inferme, potrebbe obbiettare qualcuno. Se non altro, questo breve attraversamento aiuterà a scamuffare le tresche dell’oblio programmato, e così a comprendere qual è il fantasma con il quale ci dobbiamo confrontare. Ogni nostra parola vigila il suo personale dirupo: sta a noi scrivere come se già custodissimo un anticipo della caduta.

Il vero lavoro del glossatore, conviene ripeterlo con Heller-Roazen, è quello di rinnovare l’incompletezza, poichè sempre precaria dovrà essere l’interpretazione del libro-mondo (e insieme sempre cercata). Proprio a partire da ciò, ho chiesto ad alcuni poeti e critici letterari di farsi alleati a una riserva di bianco. Di raccogliere gli interrogativi da posizioni divergenti, cioè di strincerarsi, e di usare questo spazio come un modo per tornare a domandare un qualche assenso alle cose nominate…

Giorgiomaria Cornelio,

dicembre 2019

MARIA GRAZIA CALANDRONE

Chiunque dovunque

Lo scrivere che porto «avanti» – o meglio, che porto «dentro»: le cose e, spero, l’integrale umano – vuole decifrare le cose e, sì, con Deleuze, farle riscaturire dall’origine. La poesia non è il fine ma il mezzo: è la chiave, l’attrezzo, la pala (la falce) e il martello col quale scavo, mozzo e rompo il guscio, cioè la convenzione, di quella che chiamiamo realtà e che, naturalmente, non esiste.

Di certo esistono gli oggetti in sé, sarebbe insolente negarlo, ma non esiste un modo collettivo di guardarli. Neanche il mezzo più obiettivo, così obiettivo da denominare se stesso obiettivo (la fotografia), restituisce la realtà di niente. Ciò che vediamo è solo ciò che vediamo noi, individui fissati in un unico e irripetibile momento della nostra vita. Anche questo vedere, naturalmente, cambia. La poesia è forse un piccolo nodo nel tessuto di questo fluire e fluttuare continuo, casuale e pressoché incontrollabile, di esistenza. Un’esistenza enorme, che ci attraversa. Viene il mal di mare, a pensarci. O viene il sorriso dell’idiota dostoevskiano. Che è ciò cui ambisco.

Poetando, ci si ferma un momento e si fa il punto, non tanto della situazione, quanto il punto di quanto è nascosto sotto la situazione. La poesia fa il punto sull’invisibile. Una piccola curva spaziotemporale, una spiegazzatura nella trama che ci prescinde, uno strappo infinitesimale attraverso il quale osserviamo l’infinitissimo nulla, il vuoto che sta sotto e dentro qualsiasi costruzione umana e naturale.

La fisica illustra che la materia è vuoto, che la solidità sulla quale poggiamo i nostri apparentemente solidi piedi è costituita esclusivamente dal movimento delle particelle, dunque dalla relazione tra esse. La materia è relazione, inclusa la materia dei nostri corpi. Senza la relazione, non esiste che vuoto.

Anche noi, senza gli altri, non esistiamo. In questi mesi di clausura forzata abbiamo sperimentato la nostra inesistenza. Io, per esempio (io chi?), ho incontrato il gigantesco (ma discreto, devo riconoscere) fantasma di mia madre. A tal punto non esistiamo, senza gli altri, che, in assenza di corpi contemporanei, ci mettiamo a parlare coi fantasmi.

La poesia è anche questo parlare con chi non esiste e con quanto non esiste, per costringerlo a rivelare il proprio nucleo caldo, la propria sopravvivenza nella comune umana, la propria disperata vitalità, la voglia che hanno i morti di vivere ancora (cioè la voglia che abbiamo noi che i morti vivano ancora), che sopravvive come energia e anch’essa ci attraversa e percorre. Siamo attraversati e percorsi dal desiderio che niente finisca. Questo malinconico grido di eternità è la poesia. Un grido tanto più bello e valoroso perché consapevole della propria inutilità. La sua utilità consiste nel gesto di farlo. L’utilità della poesia sta nell’essere fatta. Pensata, plasmata. Questo gesto disperato di scavalcamento della morte accomuna chiunque dovunque.

La poesia che limita se stessa a mera descrizione delle cose si contenta di poco, si sostiene con mezzi di superficie, ci lascia a passeggiare nel mondo (ameno, benché orribile) delle apparenze, non ci toglie la terra sotto i piedi, non ci annienta, non ci nullifica, non ci fa precipitare in apnea dove le cose non esistono più. Dove, tanto meno, esistiamo noi. Questa visione del mondo è insostenibile e rasserenante.

La poesia è essa stessa purissimo vuoto, col punto rosso al centro della musica della relazione, che il nostro stesso corpo riconosce, per simpatia e istinto molecolare. Quella musica è nata contemporaneamente all’invenzione della materia. All’origine di tutto, probabilmente il caso, il quale ha mosso qualcosa che, chi sa perché, aveva avuto volontà di esistere, insieme a un piccolo gruppo di divinità inventate. Il caso, il vuoto, il non sapere, la febbre dell’indagine. Quando – in rari momenti – riusciamo a percepire il suono microscopico ed enorme della relazione, posta al centro del vuoto della materia, abbiamo accostato l’orecchio a quello che stamattina intendo per poesia.

Maria Grazia Calandrone,

settembre 2020

Per consultare tutti gli interventi del questionario: