Beirut mon amour.

di Paulina Spiechowicz

Catastrofi a distanza

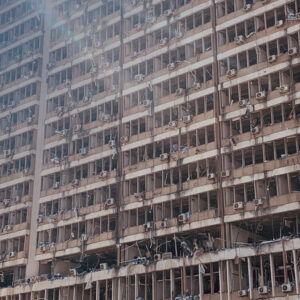

Ho visto l’esplosione per la prima volta tramite un video condiviso su di un gruppo whatsApp. Non ho capito subito che cosa stesse succedendo. Come spesso accade sui social networks, le immagini arrivano prive delle didascalie e, sullo schermo, tutto è ridimensionato. Hanno seguito altre foto, più precise, più inquietanti: quella della finestra della mia cucina ridotta in frantumi, saloni di case di amici devastati, carcasse di palazzi andate in frantumi. Ho telefonato per sapere che cosa stesse succedendo. Un’amica mi ha risposto. La sua voce era calma, senza intonazioni. Sentivo alle sue spalle urla e ambulanze, ma lei ripeteva «pronto» senza aggiungere altro. Alla terza telefonata, non ha più risposto. È difficile visualizzare una città distrutta senza averla vista con i propri occhi. Le immagini che circolano sul net delle due esplosioni che il 4 agosto hanno liberato 2750 tonnellate di nitrato di ammonio a Beirut, spazzando via il porto e buona parte dei quartieri residenziali a esso annessi, mostrano solamente crepe e fenditure di un quadro ben più vasto e non danno la visione dell’insieme. Sembrano realtà autonome: non siamo portati a immaginare il caos, proiettiamo strutture organizzate sugli spazi lasciati vuoti. Il quartiere dove ho vissuto per gli ultimi due anni non esiste più, così come l’ospedale dove ho partorito, le gallerie d’arte che ho frequentato, i bar e i ristoranti di Mar Mikhael, la biblioteca dell’università dove ho insegnato. La città è diventata il fantasma di se stessa.

Sono riuscita a lasciare Beirut il 9 luglio scorso, non appena l’aeroporto è stato riaperto dopo il lockdown dovuto al COVID. Partivo lasciandomi alle spalle un paese in preda a un numero crescente di casi, privo di una struttura sanitaria pubblica, con lo Stato in bancarotta e un’economia allo sbaraglio. La città era al buio, non funzionavano più neppure i semafori perché lo Stato non aveva i soldi per pagare l’elettricità. La maggior parte dei miei colleghi universitari si è ritrovata senza poter accedere ai propri risparmi. La lira libanese è passata da 1500 LBP per un dollaro a 10.000 LBP, l’inflazione è aumentata del 90%. Oggi un pacco di preservativi costa 50$, duecento grammi di parmigiano 150$, e abbiamo assistito alla rapina in una farmacia di un padre che reclamava, pistola alla mano e mascherina in viso, un pacco di pannolini e delle medicine per il suo bambino. La situazione è il risultato di trent’anni di caste politiche corrotte che, invece di investire in un sistema produttivo atto a garantire la sopravvivenza del paese (industria, sanità, educazione, elettricità), si è limitata ad accumulare capitali bancari a scopri lucrativi privati.

Non essere triste, sii arrabbiato

È questo lo slogan che sta circolando sui social networks libanesi dopo l’incidente: il tuo governo ha stoccato 3000 tonnellate di esplosivi nel mezzo della tua città per sei anni. Le due esplosioni che hanno avuto luogo a Beirut, in termini di grandezza, seguono solamente quelle di Hiroshima e Nagasaki. Le cause non sono chiare. Si parla di un incidente, oppure di un attacco di Israele alle armi dell’Hezbollah. Quello che invece è certo, è che l’esplosione è la conseguenza di una casta al potere che vive nell’impunità. I Libanesi oggi reclamano un’indagine internazionale sui responsabili, perché conoscono il sistema di clientelismo sul quale si fonda la giurisprudenza in Libano, eppure il governo sta facendo di tutto per ostacolare le perquisizioni: hanno negato l’accesso al porto a una squadra olandese di soccorso con i cani, accorta per cercare altre vittime sotto i detriti. Come se non bastasse, il presidente Aoun ha rifiutato gli aiuti umanitari provenienti dalla Francia con la scusa del COVID. Secondo il canale televisivo libanese MTV, la Sicurezza generale, uno dei principali organismi di sicurezza del paese, avrebbe elaborato un rapporto sul nitrato già sei anni fa e avvertito il presidente della Repubblica, il primo ministro attuale e quello precedente del pericolo. Eppure, dinanzi alle domande indignate di molti giornalisti, il portaparola del governo ha escluso, dopo l’esplosione, qualsiasi dimissione, «sarebbe come sottrarci alle nostre responsabilità», ha aggiunto il ministro dell’informazione Manal Abdel Samad. Solamente sei giorni dopo, a seguito di una grande manifestazione durante la quale è stato occupato il ministero degli Affari esteri, Hassan Diab ha annunciato la caduta del governo.

Traumatismi collettivi

Dal giorno dell’incidente, nessuno dei miei conoscenti e amici libanesi riesce a dormire. Neanche io. Alle quattro del mattino, tutte le spie dei loro contatti sono accese. La mia amica, quella che ho chiamato per avere più notizie, è stata ferita alla testa, ha perso i sensi e non sa chi l’abbia portata al pronto soccorso. Non si ricorda niente, neppure che l’abbia chiamata. Si è risvegliata nel corridoio di un ospedale. Attorno a lei c’erano solo urla, il suo corpo era imbrattato di sangue. Se l’è cavata con dodici punti e un forte mal di testa. L’hanno operata al buio, nel corridoio, con l’aiuto solo di un cellulare per illuminarle la ferita. Altri non hanno avuto la sua stessa fortuna, come l’architetto e collega Jean-Marc Bonfils, che pochi minuti prima dell’esplosione aveva filmato l’incendio del porto in diretta su facebook dal suo appartamento. Beirut oggi piange più di centocinquanta morti, cinquemila feriti, un centinaio di dispersi, 300.000 sfollati, eppure ancora nessuno, al seno del governo, si è mostrato coinvolto nel dramma e pronto né a dimettersi e neppure a venire in aiuto alle vittime. La società civile sta ripulendo la città con le proprie mani. Il presidente Aoun ha aspettato l’arrivo di Macron per recarsi sul posto dell’incidente e dichiarato che non cederà la sovranità del Libano ad altri paesi.

Patiboli e martiri

A prescindere dalle cause dell’esplosione (incidente, terrorismo, Israele), la distruzione di Beirut è il risultato di una cattiva gestione interna degli affari pubblici. Ora che stanno arrivando gli aiuti e le donazioni, il popolo teme che i politici si accaparrarono i resti, così come hanno già fatto con i fondi di aiuto giunti nel 2006 a seguito della guerra con Israele. Alcuni paesi, del resto, come il Canada e la Svizzera, hanno preferito non far passare i doni tramite il governo, ma aiutare direttamente delle ONG di fiducia. Il popolo, inoltre, non sopporta più di sentirsi dire «coraggio e resilienza». Per strada, su internet, nelle chat, girano ormai vignette di politici decapitati, impiccati, accusati di essere dei criminali. «At this point, it’s not a crime to kill a politician in Lebanon. It’s self defense», è uno dei tanti slogan che si possono trovare su internet. Il popolo è pronto a riprendere la sawra, la rivoluzione iniziata a ottobre scorso. Questa volta però la rivolta non sembra più mossa dalla speranza, ma dalla vendetta. A piazza dei Martiri, simbolo della protesta che da mesi ha luogo in Libano, un patibolo è stato installato come monito delle prossime manifestazioni. Il cappio è ancora vuoto, forse ancora non per tanto tempo.

Tutte le foto sono di Charbel Haber