“Ho tanta” voglia di fare la rivoluzione. The lost Generation

La conversazione

effeffe discute con Adolfo Scotto di Luzio del suo libro:

effeffe discute con Adolfo Scotto di Luzio del suo libro:

In Charlie Hebdo c’è una rubrica molto famosa che s’intitola «les couvertures auxquelles vous avez échappé» dove sono raccolte le copertine della rivista scartate dalla redazione. Mi riveleresti i tre titoli alternativi a quello che avete deciso alla fine per questa tua ballata degli anni ottanta? Groviglio o pasticciaccio?

Il libro ha preso forma sotto un titolo che mi sono portato appresso dalla fine degli anni novanta e che si riferiva ad un progetto mai realizzato, uno di quei progetti attorno al quale mi sono arrovellato così a lungo per poi accorgermi che non mi apparteneva più. Alla fine è rimasto come intestazione della cartella di lavoro del mio computer. Ne sopravvive una traccia nel sottotitolo: nati troppo tardi. Un tema post rivoluzionario, nel senso letterale del termine, legato alla memoria della Rivoluzione francese. Si trova in Carrion Nisas nel 1820, come privilegio della nascita tardiva, di cui avevo letto in un bel saggio di Sergio Luzzatto sui giovani ribelli e rivoluzionari. Il tema attraversa tutto l’Ottocento e, nel caso italiano, approda alla critica post risorgimentale dei molti “delusi” della rivoluzione nazionale. Uno di questi era Luigi Bertelli, il padre di Gianburrasca. A partire da qui, volevo scrivere una storia che non ho mai scritto. Il libro è nato (è proprio il caso di dirlo), quando mi sono liberato di questa idea iniziale. Ci ho messo vent’anni. Un altro titolo, decisamente più brutto, era Generazione ottanta. Una storia sentimentale. Ma questo me lo sono bocciato da solo. Alla fine si è trattato di scegliere tra “labirinto” e “groviglio”. Nel groviglio c’era una concretezza che non mi dispiaceva.

Com’è nata l’idea dell’immagine in copertina?

Ha scelto l’editore e devo dire è stata una scelta particolarmente azzeccata. Perfetta. È un particolare della casa di Giulietta a Verona. Mai tema fu più legato alla sentimentalità del decennio. Tra Romeo and Juliet dei Dire Straits e la Verona beach di Leonardo di Caprio si svolge un bel pezzo della storia della generazione.

A proposito di icone devo confessarti che quando mi sono chiesto quale immagine potesse rappresentare “i nostri anni ottanta” con la stessa trasparenza/opacità della foto dell’autonomo in via manzoni a Milano, (vd il bellissimo capitolo il ritorno dell’eroe) me ne sono venute in mente diverse, Pertini che alza la coppa del mondo, Mstislav Rostropovich che suona il violoncello davanti al muro di Berlino, Live Aid, lo studente cinese, Tank Man, che blocca i carri armati a Tiananmen. o più semplicemente il cubo di Rubik. Tu qu ale sceglieresti? E perché non farne una copertina?

ale sceglieresti? E perché non farne una copertina?

Pertini disegnato da Andrea Pazienza. Era affettuoso e protettivo. Un vecchio pronto a comprenderti e a consolarti. È una copertina possibile.

C’è un passaggio in cui citi Buffalo Bill di Francesco De Gregori, canzone che apriva una lunga intervista rilasciata il 12 maggio dell’80 a Mixer. Mixer ebbe un ruolo importante nella “cronaca” di quegli anni di cui parli. Di De Gregori a me è rimasta in testa da quando la sentii per la prima volta, questa sua risposta a un giornalista che gli chiedeva del riflusso. Questa è una camicia, questi sono pantaloni, queste sono scarpe. voglio sapere dov’è il riflusso. Tu cosa avresti risposto?

Io che avrei risposto? Non avrei saputo rispondere. Non così, sicuramente. Anche perché sentivamo che il riflusso era ovunque e che dovevamo contrastarlo con tutto noi stessi. Sono cambiate le cose? Non credo, se pensi che il primo movimento studentesco del ventunesimo secolo da noi prese il nome di onda. Il riflusso è una parola dell’ingegneria, della chimica, della medicina. Poi diventa una parola politica. In questa accezione è una metafora. Dunque appartiene ad una dimensione del linguaggio in cui l’attenzione viene spostata da quello che si vuole significare a quello per mezzo del quale la cosa viene significata. Si allude e non si dice. O meglio,si dice alludendo. Praticamente una trappola, in cui siamo finiti un po’ tutti. Parlando del mare, il riflusso è la bassa marea. La Treccani, con riferimento all’accezione economica e politica, specialmente del linguaggio giornalistico, dà, a proposito del significato di disimpegno conseguente alla caduta delle grandi tensioni politiche e sociali, di aspettative deluse, connesso alla parola “riflusso” intesa in questa accezione politica il seguente esempio: il riflusso (nel privato) dopo il ’68, degli anni ’80 del Novecento. Il 1980 è l’anno del riflusso. La parola comincia a comparire in questo significato tra il 1978 e il 1979. John Travolta e la Febbre del sabato sera sono figure del riflusso. Il riflusso è dunque andare a ballare. Il riflusso sono anche i sentimenti, le cotte adolescenziali, l’amore. La Boum, Il tempo delle mele e così di seguito. Riflusso è lo sport, ma anche il Nome della rosa di Umberto Eco, che scrive un giallo ambientato nel Medioevo talmente zeppo di storia e filosofia che personalmente ci preparai una parte del mio esame di storia medievale all’ Università. Ma riflusso è anche l’intuizione di Pier Vittorio Tondelli che dentro ciascun individuo abita l’autore di un romanzo e a maggior ragione in un adolescente. Di qui l’idea di Under 25, l’inchiesta su giovani e scrittura letteraria, che propone un nuovo modello al rapporto intergenerazionale: il fratello maggiore diventa l’esperto del mestiere; crescere è un apprendistato, non più della vita bensì del mestiere appunto della scrittura. Il mondo è una questione di competenza. Vince chi conosce la professione. Il riflusso gravava sulla nostra generazione come un giudizio morale. Eravamo la generazione del riflusso come se fosse colpa nostra. Abbiamo perciò atteso il nostro turno come un riscatto. Perché il riflusso resta legato all’idea di ciclo. Onda, riflusso, nuova onda. Dunque, noi abbiamo atteso l’onda. Questa ripoliticizzazione della parola, tuttavia, non sposta di molto la questione. Si resta comunque prigionieri della metafora. Qualche anno fa le edizioni del Manifesto hanno mandato in libreria un libro dal titolo quanto mai altri sintomatico: C’era un’ Onda chiamata Pantera. Se dovessi rispondere oggi, direi: non c’è riflusso, ci sono solo sconfitte. Gli anni ottanta sono cominciati con una sconfitta, o meglio a partire da una sconfitta. Una sconfitta in due tempi: primo, il 1976-1978; secondo, la marcia dei quarantamila. Sul piano globale, come si dice oggi, la Thatcher e poi Reagan. Dopo che si poteva fare?

Il 1989 segna la fine della Domenica del Corriere. Che si trasformerà in Visto. La storia abbandona le masse trasformandosi in cronaca rosa e nera. L’abito diventa costume. Del resto Guy Debord ci aveva messo in guardia almeno due decenni prima della trappola della grande festa. Dalla Domenica del Corriere alla Domenica delle Salme di De André. Quel videoclip girato da Salvatores – sicuramente un regista sul pezzo degli anni ottanta e novanta – è un po`il manifesto della fine delle ideologie di cui parli  tu. Della catena di trasmissione che si inceppa nel passaggio da padri a figli e che si ricostituisce con i nipoti. Pensa per esempio a come nel film Terra e libertà di Ken Loach, l’eroe inglese delle Brigate Internazionali David Carr rivive grazie alle ricerche di sua nipote.

tu. Della catena di trasmissione che si inceppa nel passaggio da padri a figli e che si ricostituisce con i nipoti. Pensa per esempio a come nel film Terra e libertà di Ken Loach, l’eroe inglese delle Brigate Internazionali David Carr rivive grazie alle ricerche di sua nipote.

Sarebbe bello se fosse così, se per così dire si potesse saltare una generazione, con i nipoti che vanno a cercare dai nonni le risposte che padri e madri non sono in grado di dare loro. Se fosse così, sarebbe come è sempre andata in fondo. Ma dubito che vada così. Bisognerebbe però fermarsi su questo incepparsi della catena della trasmissione generazionale al passaggio degli anni Ottanta, perché lì stanno molte cose che ci riguardano, la politica, la scuola, l’educazione. Una immagine troppo corriva del Sessantotto enfatizza il conflitto edipico: i figli che si ribellano ai padri. In realtà il Sessantotto è zeppo di passato e in particolare fitto di rapporti intergenerazionali. Senza questo passato, senza i maestri, non ci sarebbe stata la rivolta. La solitudine dei giovani degli anni Ottanta è invece pressoché totale. Abbiamo lavorato con poco.

Adesso ti propongo dei passaggi del tuo libro a cui seguono delle domande specifiche.

La fine dell’adolescenza, scrive Péguy, è l’inizio dell’apprendistato. Ed è questo il momento in cui gli anziani del mestiere, e i migliori tra essi, si fanno «maestri» dei piú giovani. Questa relazione, come tutte le relazioni educative degne di questo nome, non ha per fine la trasmissione del mestiere ma l’abilitazione nell’apprendista della capacità di fare da solo: fare in modo il più presto possibile che i giovani diventino bravi operai cosí da non avere più bisogno di alcun maestro. E i maestri, aggiunge Péguy, non sono mai cosí felici come quando i loro apprendisti diventano migliori di loro, sono i maestri e non i rivali dei loro giovani allievi. È in questo che consiste il dovere del fratello maggiore. È questo il valore rivoluzionario della fratellanza.

C’è come il tradimento di tale valore, nei fatti ,dei fratelli maggiori ed è un sentimento che attraversa un po’ tutto il libro. Quando una decina di anni fa c’è stato il movimento TQ, (lo avevi seguito?) nel manifesto redatto per lo più da trentenni (Raimo, Lagioia, Vasta, Cortellessa) era questione dei padri (generazione ’68) e dei figli. Io che ne facevo parte come fuori quota ebbi chiara come mai questa tua percezione, ovvero che la nostra generazione brevissima (leva calcistica 66-73) fosse stata bypassata dalla storia. I nostri fratelli maggiori erano diventati padri e quelli minori figli. Ti va come traccia?

Avevo seguito il lavoro di TQ da lontano. Ho letto i suoi manifesti, il primo più lungo e impegnativo e i due successivi su editoria e spazi pubblici. Poi basta, non saprei se hanno prodotto poi altro. Intanto siamo tutti invecchiati e quella prospettiva Trenta-Quaranta che corrispondeva ad un dato anagrafico all’inizio degli anni Dieci è stata superata dal mero scorrere del tempo. Ognuno ha fatto carriera a modo suo e oggi la posizione di chi si sente tagliato fuori riguarda altri, non certo quella generazione. Ma si può costruire una posizione pubblica sulla base di un sentimento di esclusione? Non mi ha mai convinto TQ. C’era nel suo modo di definirsi un tanto di corporativo che mi disturbava. Già il definirsi “lavoratori della conoscenza” e la pretesa muoversi sulla base di una “concezione operativa della cultura”, a parte il tono buro-sociologico che è una vera e propria sventura di certi ambienti intellettuali, tradiva un’intenzione poco chiara. Per certi versi quel documento sembra una deliberazione congressuale della CGIL scuola, che mi pare si sia rinominata come Federazione dei lavoratori della conoscenza. A dispetto della richiesta di confronto, quei manifesti contenevano piuttosto scoperta una richiesta di associazione. Era il loro uno spazio pubblico concepito privatisticamente, a partire da una rivendicazione di specifico professionale e quel tanto di orgoglio giacobino nella formulazione stentorea di “siamo cittadini” mi pare contraddetto nei fatti di un’argomentazione che ha altri presupposti. Non si capiva bene, per la verità, nemmeno su che base dovesse avvenire il confronto con i propri maggiori. Che non venivano nemmeno esplicitamente individuati, essenso scontato per tutti che fossero latamente dei “sessantottini”. Si dava perciò per scontato che i fratelli maggiori avevano fatto degli errori. Ma questo è un modo di procedere per assunti. Non c’era nessun serio tentativo di fare i conti con quegli eventuali errori. Quali fossero, chi li avesse commessi e in quale contesto non era dato saperlo. Insomma, come al solito si restava sulla soglia di una enunciazione puramente metodologica. Di fatto di quel gruppo, i più noti e combattivi hanno fatto quello che volevano, legittimamente, ma non hanno costruito nessuna “posizione pubblica”. Tutto il loro impegno si è svolto sul piano privato della professione.

Mentre vero era il tema dell’interruzione del legame generazionale. A chi guarda agli anni Ottanta da una certa distanza non può sfuggire come le occasioni e le condizioni di dialogo si interrompano bruscamente. Non ci sono più luoghi, non ci sono più temi. Manca l’audacia di proporne di nuovi. Manca innanzitutto la preparazione culturale per individuarli e discuterli. Io insisto su questo, non si può lamentare la crisi della scuola pubblica se ci si ostina a cogliere questa crisi, diciamo così, sul terreno del welfare e della mobilità sociale. Non che questo non sia vero, ma la difficoltà della generazione è innanzitutto legata alla disarticolazione dei linguaggi culturali e con questo il crollo delle ideologie, il tramonto del marxismo, c’entrano solo fino ad un certo punto. Altrettanto e forse più decisivo è l’atteggiamento generale della generazione nei confronti della comprensione del mondo attraverso strumenti intellettuali. Il sessantotto non è mica nato dalla spinta soggettiva dei sessantottini. Scuola, università, editoria, per non parlare di alcune componenti che attengono alla sfera dei rapporti morali, a cominciare da una certa disciplina giovanile. Dopo è stato tutto un gran casino, ma l’operaismo italiano in tanto ha esercitato un ruolo in quanto era innanzitutto una disciplina. Dopo, invece, questo ce lo siamo voluti dimenticare e l’accento è stato messo solo sulle pratiche controculturali, ma su queste basi nessuno mai ha imparato niente. Sarebbe stato un bel tema questo per la generazione TQ, a partire dal quale tra l’altro si sarebbe potuto impostare in modo più rigoroso e meno vago il problema del rapporto generazionale che è anche un rapporto di allievi e maestri. Non mi risulta che sia mai stato all’ordine del giorno della parte pensosa della generazione Trenta Quaranta.

Il Risorgimento, il Fascismo, la Resistenza e la Repubblica, persino il Sessantotto, guardati al di là della frattura che separa la fine degli anni Ottanta dai due decenni precedenti stanno tutti sullo stesso piano come una terra remota, e diventano altrettante illustrazioni possibili della figura della estraneità. culturale.

Questo passaggio del libro riassume un po’ il piano dell’opera. Mi ha fatto pensare per esempio al film di Mario Martone, noi credevamo, in cui è tangibile la trasposizione temporale degli ideali e comportamenti giovanili degli anni settanta all’epoca del RIsorgimento. Mazzini al cuore della congiura dipinto come un cattivo maestro alla stregua di Toni Negri. Una domanda, perché in Italia non c’è mai stata un’amnsitia per gli anni di piombo?

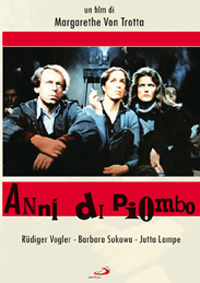

La questione è, come si dice, complessa e riguarda la storia d’Italia e non semplicemente gli “anni di piombo”. E in modo particolare investe in pieno il significato dell’esperienza repubblicana dal 1945 in poi. Innanzitutto la formula “Anni di piombo”. Come è noto è un film che l’ha imposto alla rappresentazione del passaggio ’70-’80. La prima questione è la seguente: può il fenomeno di cui stiamo parlando, la violenza politica, restare confinato nel perimetro cronologico definito da quella formula? O, come d’altronde suggerisce lo stesso riferimento al film di Martone, non siamo di fronte, parliamo naturalmente del caso italiano, ad un fenomeno come anche in questo caso usa dire di “lunga durata”? Seconda questione: che giudizio dare dell’esperienza democratico-repubblicana? Siamo stati, nella seconda metà del Novecento, un paese di trame, non tutte vere certo, ma alcune molto ma molto verosimili. Eravamo un paese nel cuore del conflitto geopolitico e sul nostro terreno si sono confrontati tutti i protagonisti e i comprimari della guerra fredda. Se però guardiamo alla nostra storia post seconda guerra mondiale nel contesto geografico delle nazioni vicine, ebbene non possiamo non notare che al di qua della cortina di ferro, siamo stati anche l’unico paese mediterraneo, insieme alla Francia, che non ha dovuto subire l’oltraggio di una dittatura di destra o esplicitamente neofascista. E questo pure conta qualcosa.

La questione è, come si dice, complessa e riguarda la storia d’Italia e non semplicemente gli “anni di piombo”. E in modo particolare investe in pieno il significato dell’esperienza repubblicana dal 1945 in poi. Innanzitutto la formula “Anni di piombo”. Come è noto è un film che l’ha imposto alla rappresentazione del passaggio ’70-’80. La prima questione è la seguente: può il fenomeno di cui stiamo parlando, la violenza politica, restare confinato nel perimetro cronologico definito da quella formula? O, come d’altronde suggerisce lo stesso riferimento al film di Martone, non siamo di fronte, parliamo naturalmente del caso italiano, ad un fenomeno come anche in questo caso usa dire di “lunga durata”? Seconda questione: che giudizio dare dell’esperienza democratico-repubblicana? Siamo stati, nella seconda metà del Novecento, un paese di trame, non tutte vere certo, ma alcune molto ma molto verosimili. Eravamo un paese nel cuore del conflitto geopolitico e sul nostro terreno si sono confrontati tutti i protagonisti e i comprimari della guerra fredda. Se però guardiamo alla nostra storia post seconda guerra mondiale nel contesto geografico delle nazioni vicine, ebbene non possiamo non notare che al di qua della cortina di ferro, siamo stati anche l’unico paese mediterraneo, insieme alla Francia, che non ha dovuto subire l’oltraggio di una dittatura di destra o esplicitamente neofascista. E questo pure conta qualcosa.

Dai due quesiti e dalle considerazioni che vi sono legate discendono alcune conseguenze sulle quali conviene riflettere: primo, gli anni di piombo non sono il modo più perspicuo di inquadrare il problema del rapporto tra storia d’Italia e violenza politica; che al di là dell’esperienza vera e propria della lotta armata (che diamo per scontato, tra l’altro, essere solo quella delle formazioni marxiste-leniniste), esiste un problema più ampio di profonda legittimazione della violenza come forza storica agente nella formazione della moderna Italia politica: il brigatista sta al termine di una storia che comincia con il volontarismo risorgimentale, attraverso la mediazione della resistenza. Questo non vuol dire che il brigatista è un patriota, ma che il mito della rivoluzione è un elemento costitutivo del codice genetico della nostra identità storico culturale. La seconda questione che vorrei mettere in evidenza riguarda il valore della nostra esperienza democratica. La guerra civile, indipendentemente dal valore da attribuire a questa formula a cominciare dalla pertinenza della sua applicazione alla vicenda degli anni Settanta, intanto è legittima in quanto condividiamo uno stereotipo negativo di quella che ho appunto definito la nostra esperienza repubblicana e democratica. Se l’Italia repubblicana non è altro che un prolungamento dello Stato fascista che sopravvive alla frattura della resistenza e si riproduce in una serie infinita di trame nere e nerissime, allora la repubblica è illegittima, la lotta armata necessaria, la pacificazione giustificata. Ma veramente la nostra esperienza democratica è così pessima? Nella storia non esiste il bianco e il nero. Nel quadro molto difficile del mediterraneo della guerra fredda non siamo stati la Spagna franchista, né la Grecia dei colonnelli. Dovremmo considerare anche questo nella interpretazione complessiva degli “anni di piombo”. Nessuna democrazia ha dovuto subire un assalto di quella portata. L’Italia non è venuta meno alla fedeltà alle sue istituzioni democratico-repubblicane. Per me questo è molto importante sia come cittadino, che come studioso.

Certo sono anche consapevole di un’altra questione: come portarsi appresso sulla scorta delle riflessioni appena fatte il mito della rivoluzione? A mio avviso questa cosa non è possibile senza pensare contemporaneamente il “moderno principe”, senza cioè un’idea dell’egemonia. In questo resto un allievo di Antonio Gramsci (con buona pace di Negri e del Settantasette)

C’è una vera e propria colonna sonora che fa da tappeto alla tua narrazione. Un tapis roulant in cui ogni fase di ogni epoca sceglie i propri cantori. Se il cantautorato è passato dagli anni settanta agli ottanta abbastanza indenne: De Gregori, Guccini, De André solo per citarne alcuni, ho l’impressione che i nostri coetanei siano arrivati sulla scena solo negli anni novanta: 99 Posse, Alma Megretta, Assalti frontali, Sud Sound Sistem, Con il senno di poi, se penso agli anni duemila, ho trovato molto della nostra lost generation in Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Max Gazzé. Del primo nostro coetaneo ricorderai il concerto “Cose che abbiamo in comune”.

C’è una vera e propria colonna sonora che fa da tappeto alla tua narrazione. Un tapis roulant in cui ogni fase di ogni epoca sceglie i propri cantori. Se il cantautorato è passato dagli anni settanta agli ottanta abbastanza indenne: De Gregori, Guccini, De André solo per citarne alcuni, ho l’impressione che i nostri coetanei siano arrivati sulla scena solo negli anni novanta: 99 Posse, Alma Megretta, Assalti frontali, Sud Sound Sistem, Con il senno di poi, se penso agli anni duemila, ho trovato molto della nostra lost generation in Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Max Gazzé. Del primo nostro coetaneo ricorderai il concerto “Cose che abbiamo in comune”.

Certo, le cose che abbiamo in comune le canto da sempre, da quando mi hai detto “ma dai, pure tu sei degli anni ’60”. È la grande questione della nostra generazione. Perché i suoi mitopoieti sono rimasti così profondamente legati agli anni Sessanta. SIamo nati negli anni Sessanta, alla fine, e i più giovani all’inizio del decennio successivo, ma siamo cresciuti nella grande ombra proiettata dal decennio ribelle, quello dell’ orda d’oro codificata da Nanni Balestrini e Primo Moroni. Lì sta il paradigma del giovane come forma di vita. In realtà entrambi i modelli, l’originale e il derivato, non sono altro che l’estremo prolungamento dell’arco della cultura romantica nel pieno, estremo, Novecento. Semmai è prendere atto di una frattura, di una interruzione della tradizione a cui il Sessantotto aveva dato un nuovo, straordinario, impulso. Quando si è prodotta questa discontinuità, dove dobbiamo collocarla cronologicamente e dunque quali sono le sue coordinate storico-culturali. Il Sessantotto ha usato elementi romantici per dare forma ad una figura che era maturata lentamente a partire dalla fine dell’ Ottocento e che la fine della seconda guerra mondiale aveva trasformato in un nuovo protagonista della società occidentale: l’adolescente. È agli anni Ottanta-Novanta del diciannovesimo secolo che risalgono i primi tentativi da parte delle scienze sociali, psicologia in testa, di decifrare una figura che le trasformazioni della società industriale ritagliavano in forme nuove nello svolgimento lineare delle età della vita. La rivoluzione francese, come brillantemente mostrato da Franco Moretti nel suo Romanzo di formazione, aveva fatto emergere il giovane come forma simbolica del moderno. L’ultimo ottocento conosce l’adolescente come forma simbolica delle classi pericolose. La cultura romantica ha contribuito a rivestire questa figura di un’aspirazione alla ricostruzione della vita su basi rinnovate che il Sessantotto ha fatto propria, contribuendo da parte sua a rilanciarla nell’ultimo quarto del XX secolo. Bisogna prendere atto che questo ciclo è finito e che l’adolescente è oggi una figura sempre più sbiadita culturalmente. Vi contribuiscono in particolare la delegittimazione dei processi formativi, quella che chiamiamo di solito la crisi della scuola, della scuola secondaria come terreno di coltivazione dell’adolescenza, è la disoccupazione strutturale di massa che da quarant’anni ha trasformato il lavoro in un’ ossessione e ha finito per esercitare una pressione vittoriosa nell’attrarre la giovinezza, età sognante e dei dubbi sistematici, sul terreno pratico operativo della professione.

A proposito dei maestri, io ho sentito nel tuo lavoro l’eco della “scuola napoletana” che va da Vico e giunge a Macry e Barbagallo. Una scuola per certi versi molto vicina a quella degli annales francesi.

Non c’è nessun legame tra passato e presente nella cultura accademica napoletana. La tradizione si è interrotta con Benedetto Croce e la nuova generazione ha preso, giustamente, altre strade. In mezzo ci sono stati i francesi, come giustamente ricordi. Ho davanti a me un libro di Fernand Braudel, Il secondo Rinascimento. Due secoli e tre Italie, così importante per il ripensamento di categorie centrali del discorso storico sull’Italia e sulla fine del suo primato nella prima età moderna. Ebbene, se sfoglio le pagine di questo libro, verso la fine, mi imbatto nel paragrafo del capitolo sul bilancio da fare della transizione 1633-1650, intitolato “Spiegare il caso di Napoli”. Fin dal primo capoverso chi legge, si imbatte in un elenco di autori “recenti”, tra i quali compaiono autori e professori della Federico II, a cominciare da Villani. Se richiamo alla memoria il ventenne che ero quando leggevo queste pagine, mi ricordo lo stupore, il fascino di muovermi in un mondo intrecciato di legami intellettuali prestigiosi e rilevanti. Non ero allievo di Villani, ho studiato con Aurelio Lepre, nei nostri anni Giuseppe Galasso non insegnava, era un politico di livello nazionale, personalmente l’ho incontrato molto dopo, ma c’era Ettore Lepore (e naturalmente tanti altri). Lepore teneva un piccolissimo seminario di Storia della storiografia (accanto al suo magistero di antichista). Lui sceglieva un autore, ne introduceva l’opera in un paio di lezioni, per il resto toccava a noi. Lettura e commento di un classico della storiografia o della sociologia otto-novecentesca, pagina per pagina. Prendeva diligentemente appunti. Sono conservati in attesa che qualcuno decida di custodirli come si deve, con il rispetto istituzionale obbligatorio nei confronti di un maestro di quella levatura, decine di taccuini che sono il prezioso documento di un modo di fare scuola. Negli anni si succedono i nomi e le osservazioni di studenti che sono diventati poi studiosi, professori universitari. Questa è stata la nostra università. Forse non c’erano più maestri, gli stessi professori che abbiamo incontrato non si sentivano autorizzati a considerarsi tali, ma abbiamo studiato con passione, con la profonda convinzione che quello che capivamo fosse un modo di condurre su altre basi una battaglia politica. La rivoluzione, per dirla in altro modo, per noi era un modo di continuare lo sforzo di penetrazione intellettuale della realtà. Se non si capisce questo, non si capisce niente dell’ultima generazione novecentesca, Pantera compresa.

Muoversi a partire dalla fine, senza perdere coscienza del modo in cui la fine si è prodotta, significa non accettare nessuna ipotesi riconciliativa sul passato, ma fare attenzione ai modi effettivi di esercizio del potere culturale nella società. Chi secondo te ha tentato e tenta quest’ipotesi riconciliativa?

Muoversi a partire dalla fine, senza perdere coscienza del modo in cui la fine si è prodotta, significa non accettare nessuna ipotesi riconciliativa sul passato, ma fare attenzione ai modi effettivi di esercizio del potere culturale nella società. Chi secondo te ha tentato e tenta quest’ipotesi riconciliativa?

Il discorso sull’eredità del Sessantotto resta largamente tributario di forme di rappresentazione autobiografiche. Non sorprende, chi è stato nel cuore degli eventi ne porta segni profondi nella memoria. Ma che dobbiamo fare noi che non abbiamo incrociato accadimenti significativi e che pure di questa assenza di una impresa abbiamo portato un segno altrettanto indelebile? Siamo stati iscritti d’ufficio all’interno di uno spazio dell’esperienza definito come “riflusso”, “ritorno del privato” e così via. Sembra che alla nostra generazione non restasse altra via che il racconto di una vicenda personale irrisolta, balbettante, indecisa. Io invece ho voluto raccontare gli anni Ottanta, l’ho voluto fare con gli strumenti dello storico, ho frequentato archivi, biblioteche, sfogliato giornali, ascoltato musica e rivisto film. Sono entrato nella carriera accademica molti anni fa con una tesi di dottorato dedicata alla storia dell’apparato culturale del fascismo attraverso un angolo visuale molto particolare, quello dei libri per l’infanzia e della politica della lettura. Mi pare di aver scoperto un conflitto nella sfera della ricezione a cui altri storici non avevano fatto caso. Quando si parla di cultura fascista si assume la rappresentazione totalitaria che il fascismo produce di sé, descrivendo l’apparato culturale in tutta la sua imponenza, secondo quanto il fascismo stesso ha voluto tramandare. Io seguii all’epoca un’altra strada. Mi interessai al lettore e considerai gli scrittori di libri per bambini a loro volta come dei lettori.

Di qui l’idea dell'”appropriazione imperfetta”, la constatazione cioè di un limite che il fascismo nella sua pretesa di inquadrare totalitariamente la società italiana non riuscì mai a valicare. Feci tesoro della lezione di Asor Rosa e la trasferì su un terreno che nessuno aveva pensato di arare. Con questo libro ho fatto lo stesso. Sono partito da un profondo scetticismo nei confronti della rappresentazione dominante degli anni Ottanta e mi sono chiesto: chi sono i protagonisti del racconto del riflusso? Non certo noi che il Sessantotto non l’avevamo fatto, che al limite ci eravamo nati. Di conseguenza, come apparivano gli anni Ottanta guardati non da quelli che negli anni Ottanta cominciavano ad invecchiare, ma dal punto di vista di coloro che nel decennio cominciavano appena ad affacciarsi alla vita pubblica?

Concependo e scrivendo questo libro non potevo certo fare finta di niente, dovevo tenere conto del fatto che io c’ero e degli anni Ottanta, già allora, avevo un’idea precisa, come di una terra d’esilio. Di qui la necessità di una scrittura che al tempo stesso cercasse di oggettivare la propria materia senza però fare, appunto, finta di niente. Ci sono riuscito? Lo diranno i lettori. Il punto è che una posizione del genere, inevitabilmente anfibia, tra rigetto programmatico della rappresentazione del decennio come “privato” e vibrazioni fatalmente personali dell’organo della scrittura a contatto con cose così vicine, deve fare i conti con questioni come nostalgia, rimpianto, dolore. Si può tornare sul passato, su un passato così intimamente legato alla propria formazione, senza per questo indulgere in atteggiamenti di autobiografismo compiaciuto o di luttuoso monocorde rifiuto come succede a tante rappresentazioni del paese mancato. Si può, ed è questa la proposta del libro, fare di questo passato, con tutta la consapevolezza intellettuale della frattura intercorsa nel frattempo, una postazione da cui guardare al presente in modo conflittuale, per sottrarre questa volta il presente al suo compiaciuto sentimento di “bastare a sé stesso”. Nessun presente, mai nella storia, è “bastato a sé stesso”. Che lo voglia o no, è il risultato del passato e assumere conoscitivamente il passato è un modo per sottrarre alle forze attualmente dominanti la propria sicumera. Io non conosco un altro modo di combattere.

Concluderei a questo punto con un interrogativo che ponevi in una discussione di gruppo qualche tempo fa.

Ma qui si apre un altro problema: potevamo fare quel che realmente volevamo fare, stare insieme, provare entusiasmo, senza illuderci di fare quello che era comunque impossibile fare? Questione: è possibile vivere senza rivoluzione?

È il cuore del libro. Bisogna arrivarci. La rivoluzione è stata la nostra forma.

boh….siccome erano mesi che non vi occhieggiavo, stamani l’ho fatto….la tua firma era garanzia di….isolo da una frase tipo:…discorso/….ereditato 68/…tributario/….forme/…..rappresentazioni autobiografiche…..Involuto no? Ovvero che cosa si puó arrivare a concludere? Ovvero ad affermare….oltretutto in tempi di pandemia globale….linguaggio compreso….

tu chiamale se vuoi, generazioni

narranti