La radice dell’inchiostro. Dialoghi sulla poesia (quarta parte)

NOTA INTRODUTTIVA

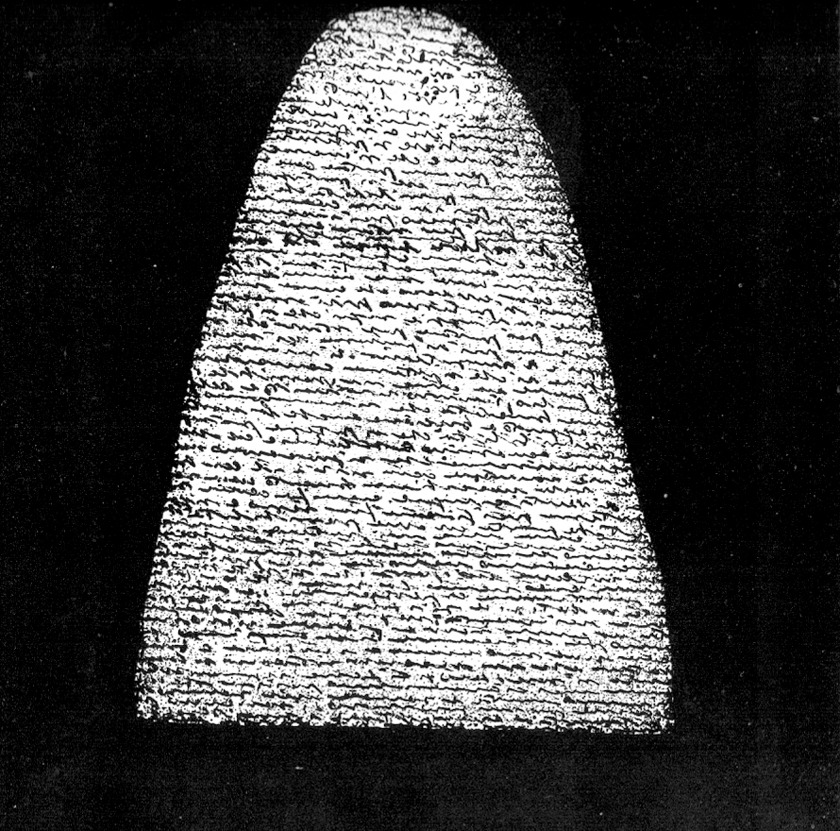

Luciano Caruso, Omaggio a Burri, (Le porte di Sibari), 1990

«Forse non spetta a te di portare a termine il compito, ma non sei libero di rinunciare.»

(Avot 2,21)

Un questionario, come luogo di una sollecitazione: «È ancora legittima la radice dell’inchiostro?». Non solo il come si scrive, ma lo scrivere stesso, malgrado le storture. Lo scrivere che si porta avanti per decifrare la qualità del proprio silenzio o del proprio arretramento.

Una nota appuntata altrove scompiglia ulteriormente il ciglio dell’interrogazione: «Come dimenticare la fine -della storia, della poesia-? Non soltanto la fine che è già stata decretata, ma anche quella sempre sul punto di venire, di tramutarsi in eschaton rovesciato, in buona novella liberale: “la fine della storia ad opera di Dio è diventato il progresso storico dell’umanità” (Sergio Quinzio, La Croce e il Nulla, 1984).»

Oggi la scrittura non sarebbe altro che uno stornare la necessità di una risposta a tali quesiti, e insieme un esserne già in partenza incomodati, chiamati a dire prima ancora di sapere. Citati in giudizio. Forse per questo i poeti italiani somigliano sempre più a glossatori dell’affaccendamento, come se l’andirivieni tra le cose quotidiane fosse un modo per incenerire con uno stesso rogo i sintomi del presente e l’eredità del secolo passato. Qualcosa continua a battere sulla pagina, e allora ne riporto una traccia…

Adriano Spatola, da Poesia Apoesia e Poesia Totale (1969): «Il poeta sa che la poesia è qualcosa che lo riguarda sempre meno. […] “Per il poeta, la fine della poesia come poesia è un fatto accertato”». Corrado Costa, da Alzare la gru ad alta voce (1972): «Che nome è che gridano / alle gru spaventate dal loro nome / volano via inseguite dal nome che le insegue / che vola via sta insieme con le gru / senza sapere che nome è». Emilio Villa, da quell’abiura in forma di annotazione che segnerà il suo congedo definitivo dalla letteratura (1985): «Ma, volevo dire: non si sente che io non credo alla “poesia”, che ritengo una baldracca del baldraccone che è il linguaggio … Io mi sono duramente dissociato della “poesia”, quindi perdonami, e non mi chiedere più niente».

Nulla più che righe inferme, potrebbe obbiettare qualcuno. Se non altro, questo breve attraversamento aiuterà a scamuffare le tresche dell’oblio programmato, e così a comprendere qual è il fantasma con il quale ci dobbiamo confrontare. Ogni nostra parola vigila il suo personale dirupo: sta a noi scrivere come se già custodissimo un anticipo della caduta.

Il vero lavoro del glossatore, conviene ripeterlo con Heller-Roazen, è quello di rinnovare l’incompletezza, poichè sempre precaria dovrà essere l’interpretazione del libro-mondo (e insieme sempre cercata). Proprio a partire da ciò, ho chiesto ad alcuni poeti e critici letterari di farsi alleati a una riserva di bianco. Di raccogliere gli interrogativi da posizioni divergenti, cioè di strincerarsi, e di usare questo spazio come un modo per tornare a domandare un qualche assenso alle cose nominate…

Giorgiomaria Cornelio,

dicembre 2019

SOGLIA

«L’isola è il minimo necessario a questo ricominciare, il materiale che sopravvive alla prima origine, il nucleo dell’uovo che irradia e che deve bastare a qualunque ri-prodursi. Tutto questo presuppone chiaramente che la formazione del mondo sia a due tempi, a due livelli, nascita e rinascita, che la seconda sia tanto necessaria ed essenziale quanto la prima, quindi che la prima sia necessariamente pregiudicata, nata per una ripresa e già rinnegata in una catastrofe. Non vi è una seconda nascita poiché ha avuto luogo una catastrofe, ma all’opposto c’è catastrofe dopo l’origine poiché vi deve essere, a partire dall’origine, una seconda nascita.»

Gilles Deleuze, Cause e ragioni delle isole deserte

TAVOLA DEGLI INTERVENTI

(uscita il 14 marzo)

Aldo Tagliaferri / Giulia Martini / Davide Brullo / Polisemie (Mattia Caponi, Costantino Turchi) / Francesco Iannone / Carlo Selan / Marco Giovenale / Mattia Tarantino / Giovanna Frene / Carlo Ragliani / Marilina Ciaco / Sergio Rotino

(uscita il 29 marzo)

Matteo Meschiari / Andrea Inglese / Davide Nota / Renata Morresi / Riccardo Canaletti / Bianca Battilocchi / Anterem (Flavio Ermini, Ranieri Teti) / Mariangela Guatteri / Mario Famularo / Fabio Orecchini / Giovanni Prosperi

(uscita il 31 maggio)

Massimo Gezzi / Mariasole Ariot (con Andrea Inglese) / Vincenzo Ostuni / Lorenzo Mari / Giorgia Romagnoli / Daniele Poletti / Alessandro Mazzi / Claudia Zironi / Enzo Campi / Alessandra Greco

QUARTA PARTE

Tommaso Di Dio / Laura Pugno / Bernardo Pacini / Giulio Marzaioli / Cristiano Poletti / Eleonora Rimolo / Dimitri Milleri / Alessandra Carnaroli / Valerio Cuccaroni (Argo) / Emanuele Franceschetti / Nicola Passerini

TOMMASO DI DIO

Caro Giorgiomaria,

è nella natura della “cosa” di cui parliamo essere sfuggente. Si lascia sì afferrare, ma in un modo tale che la presa non tiene e non appena le dita le si posano attorno, si avverte «sensim sine sensu»[1] – «a poco a poco insensibilmente» – che la “cosa” scivola via, scorre altrove: e si perde, in un vuoto, la presa che fu salda. John Ashbery in Syringa[2] ha scritto: «It is in the nature of things to be seen only once». Mario Benedetti nel suo ultimo libro, Tersa morte, ha invece scritto: «È giusto che io non veda questo mai più»[3]. Di cosa parla la poesia? Cosa fa chi ne legge una? Di quale smisurata misura parla, di quale misurata smisuratezza? La poesia – chi ne ha letto per davvero almeno una lo sa bene – esprime una oscura, materiata e terrorizzante forma di giustizia: quelle parole sono senza appello. Chiamano, chiamano te, eppure la loro voce non ha fondo: è uno sprofondo. «Era terra dentro di loro, ed essi/ scavavano»[4]… Ogni parola, una volta scritta, una volta pronunciata, ha lo sguardo di Euridice che cade nella tenebra, irredimibile («namque hanc dederat legem/ inferna dea»[5]). Si dice allora che il grande poeta e legislatore Solone abbia scritto: «Fornisci indizi visibili per le cose invisibili»[6]. E la poesia non prova a fare altro, ma Euridice non tornerà mai più: sarà un bagliore della mente.

Ricorderai che nel Timeo di Platone, ad un certo punto, Socrate fa un discorso strano. È un momento celebre. Siamo al passo 49a, quando Socrate fra molte incertezze introduce la necessità di un discorso a proposito del «terzo genere». Lo definisce subito «oscuro e difficile»; e lo chiama poi «ricettacolo», «per così dire, nutrice di ogni generazione»: chōra. Molti traduttori si sono affannati a tradurre queste poche parole. Ma bisogna nondimeno approssimarsi, procedere. Poco dopo, Socrate aggiunge che motivo della difficoltà è che quando proviamo a parlarne, dobbiamo fare i conti con gli elementi, come l’acqua e il fuoco; essi mutano, trasmutano, si trasformano e si slacciano l’uno nell’altro tanto che Socrate afferma: «Così dal momento che ciascuna di queste cose non appare mai la stessa, di quale di esse si potrebbe sostenere con fermezza, senza vergognarsi, che, di qualsiasi cosa si tratti, è proprio questa e non un’altra?»[7].

Usiamo continuamente le parole, Giorgiomaria, ne siamo ossessionati. Continuamente parliamo e discutiamo, scriviamo e rispondiamo, ma sembra che raramente ci soffermiamo a contemplare cosa succede quando l’animale homo diventa preda di quello strumento incredibile e potentissimo che è il linguaggio alfabetico: questa grande macchina algoritmica. I poeti dovrebbero saperlo, non sempre lo sanno; a volte lo sanno e fanno finta di non saperlo. Tu stesso hai indicato questa soglia di interrogazione chiamando questo spazio strappato al tedio del quotidiano con l’espressione la radice dell’inchiostro. Per stare nel momento dileguante della scrittura, se si vuole davvero scrivere una poesia e non “decorare la propria epoca” come ha scritto Williams[8], è necessario fare i conti con questa presa che manca sempre, con questo gesto fantasmatico che sovverte ogni solidità e restituisce al reale tutta la sua liquida dinamicità: la sua potenza di essere sempre dissimile da ogni similitudine con cui la sia voglia catturare. In questa, per citare Agostino, regio dissimilitudinis, in questa distanza fra il detto, il da dire e il Dire, la poesia convive da tempo ormai. Questa è l’aria che deve respirare. Questa mancanza continua di ogni fondamento, questo cadere della lingua sulle proprie sillabe e nondimeno scrivere, camminare, avanzare. Nell’era precedente alla diffusione della scrittura alfabetica, quando la poesia era per lo più memoria e trascrizione somatica della voce, incisione metrica sul supporto corporeo della vanità del fiato con cui respiriamo, tutto questo era chiarissimo. Ancora nel medioevo quando si scriveva veramente con l’inchiostro e l’artificiosa materialità tecnologica dell’atto di scrittura era evidente, tutto questo pure era chiarissimo. Forse non d’altro dice la chiusa del celebre sonetto di Dante: il «sospiro» come limite invisibile del discorso. Noi oggi invece con le nostre scritture automatiche, con le nostre scritture a schermo, impalpabili e luminose nei nostri automatismi oziosi, rischiamo di perdere la sensazione della soglia: di dimenticare che la poesia è proprio imparare a stare sul limite oscillante indecidibile sempre mobile che è questa soglia fra ciò che è scritto e ciò che non può essere scritto (e di cui nondimeno sempre dovremo scrivere). Rischiamo di cadere nel discorso, Giorgiomaria, rischiamo che la poesia cada nella sua trappola onanistica e grammatologica, quand’essa è stata proprio l’esercizio di questa soglia, strumento per eccellenza di una vita sulla corda tesa. Ricordi Kafka? Il poeta è chi impara a digiunare (a vivere senza Euridice), fino a fare di questa assenza spremuta dai propri lombi un canto, un fischio, un sibilo di Giuseppina.

E allora due sono i rischi: che ci si incagli nel lutto, nella contemplazione malinconica dell’osso della seppia; che si stia a piangere perché le parole non sono la vita, non riportano in vita Euridice come la conoscemmo e la amammo. Ma c’è l’altro rischio, a cui prima accennavo, e che secondo me è più nostro, più vicino a noi, più prossimo alle nostre concrete pratiche di scrittura a schermo e di googlism ipnotico continuo: di chi invece dimentica la soglia e pretende che le parole dicano la vita, la traducano automaticamente; che la parola insomma, «gran dominatore» come la chiamò Gorgia, sappia ricreare Euridice. E no: non basta mimare il meccanismo per prenderne coscienza. Cedere tutto all’automa è un vecchio vizio surrealista a cui abbiamo creduto: non funziona più. Allora fra i due mondi, noi veniamo dall’altro, come ci ricorda Cristina Campo. Qui sta la scommessa: né l’uno né l’altro, mai; eppure fra l’uno e l’altro. E qui che bisogna vegliare, vegliare che la scrittura non sia mai sclerosi di un polo, ma scorrimento, concatenamento, passaggio continuo da uno all’altro, rimbalzo, punto di una fuga la cui figura mai si arresta in una forma sola. Bisogna imparare la ginnastica di questo disequilibrio, di questo salto su di un piede solo. Vergognarsi almeno un po’ e regalare tutto. Ha scritto Pasolini a conclusione di una delle sue poesie più belle, Rifacimento[9], nel libro che secondo me è il suo più bello: «la resa di fronte all’impossibile;/ lo scacco infinito e miserabile;/ la degradante fatalità;/ tutto si proiettava nel vento che scorreva/ come una gemma che non sposa e non scioglie/ su quelle isole deserte». Alcune delle citazioni che proponi in esergo sono ancora sintomi di un lutto che tanto ha afflitto la poesia degli anni ’70: ancora si poteva parlare della “poesia” come di un “genere letterario” da dismettere. Ormai per noi non ce n’è quasi più bisogno. La letteratura non c’è quasi più: è marginale. C’è invece il vasto regno delle “scritture”: alcune ci servono, altre no. Alcune fanno un lavoro inutile: fanno ruotare il girarrosto che già ruota benissimo da sé. Altre (magari proprio alcune di quelle “letterarie”) invece fanno qualcosa che nessun altro dispositivo fa: ci mostrano come siamo collocati nella meccanica. Ci fanno diventare sottili e penetranti, presenti come uno schidione. Tutto qui. Ecco, penso ad una poesia che «non sposa e non scioglie», ma che si proietta in un vento che rimane però sul medesimo punto; capace di scatenare micro fulmini, micro uragani tascabili, micro climi nomadi in cui poter sentire vivere una vita nella propria. Generare nascosti e minimi segnali atmosferici che, come ci ricorda Francis Ponge, annunciano la primavera. La poesia è questo annuncio per aurem di un mondo a venire. Annuncio che si dà e si bea solo del suo essere annuncio; che, nondimeno, provi a far nascere il desiderio negli uomini di mettere mano al mondo e a se stessi, come un tentativo.

Tommaso Di Dio

[1] Cicerone, Cato Maior De senectute, XI, 38.

[2] John Ashbery, Syringa in Houseboat days, 1977, Penguin.

[3] Mario Benedetti, da Quegli anni non ci sono mai stati per te che non ci sei più, in Tersa morte, Mondadori, Milano, p. 49.

[4] Sono i primi versi della poesia d’apertura del libro di Paul Celan, Die Niemandrose, 1963.

[5] Da Fernando Bandini, Lapidi per gli uccelli, XIV, in La mantide e la città, Mondadori, Milano, 1979. Bandini naturalmente cita Virgilio, Georgiche, IV, 485-504.

[6] Si veda I sette sapienti. Vita e opinioni, edizione a cura di Ilaria Ramelli, Bompiani, Milano, 2015.

[7] Platone, Timeo, 49d (cito dalla traduzione di Francesco Fronterotta della BUR).

[8] «I don’t want to decorate my age», così William Carlos Williams in La primavera e tutto il resto, 1923.

[9] P.P. Pasolini, Rifacimento, in Trasumanar e organizzar, 1971.

LAURA PUGNO

La parola fa questo

i corpi si dispongono,

intorno a te con le loro ombre,

sono nello spazio

sono lo spazio e tu

conosci per sempre i loro nomi

e ne prenderanno altri,

anche quelli

conoscerai, sarà tempo.

Ora, da sola

(da solo)

li vedi che usano il corpo con calore,

che si toccano

come se si conoscessero,

ma senza sfiorare la materia d’ombra,

il suo peso,

il nero che la muove

la luce separa nettamente

di qui e oltre sé

visibile, invisibile, infrarosso

sai che è lì,

che non lo percepisci, la tua stessa

luce-incendio.

Il giorno dopo trovi queste parole,

pietra oscura,

pietra splendente.

Da luoghi diversi ti chiamano,

nominano ciò che non

hai visto ancora,

e dalla lamina d’oro

viene questa parola, agnello

cadesti nel latte,

così bianco cadi –

come se non ci fosse altro bianco,

altro libro da scrivere:

ma la lingua nuova, sempre, le nuove cose

la chiedono e sotto,

o dietro, nel nascosto,

ciò che è cosa da sempre,

la chiede a te, impara

il balbettio del mondo,

il giorno già accecante che ti riscalda le spalle,

poi se la notte cade

lentamente o di colpo, e in quale punto del mondo,

sceglierai il suo cadere, il cambiamento –

in quale punto del mondo sei a dire,

in che lingua,

confondi la tua

e parli solo, allora

la lingua del sole sulle cose,

nel cieco del corpo?

o la sua parte, che più vede:

la poesia che puoi portare

in tasca, che scrivi su ogni specchio

o riflesso, sulle luci che in tasca

ti bruciano,

e il conto degli attraversamenti

non va a zero,

tutti i mari ricordati,

dove i nomi e gli oceani si incontrano e oltre,

c’è solo una terra bianca, penisola, il non scritto, e oltre.

BERNARDO PACINI

Assillato dall’alba, lo scrittore osserva seduto in modo composto col numerino in mano il luogo verso cui deve avviarsi / prendere forma dietro la porta.

Avviandosi poi all’ora stabilita vede infine sé stesso avviarsi, vede precisamente l’atto / di uno che si avvia verso il luogo determinato, e attraversa tutto il tempo che è servito con la lista delle cose nella mente.

Superata la porta, il piano del tavolo ha una forma non negoziabile / il foglio poggiato sulla superficie ha colore e spessore diverso e la stessa forma del tavolo, perciò viene frainteso o ignorato come rispondente a una legge geometrica in disuso per le troppe assurdità dell’occhio pieno di linee e il cuore.

Lo scrittore ala il foglio, lo piega in sedicesimo e dispiega, lo scalda del fiato di mani / chiuse a rombo, gli sussurra parole, lo irride per qualche motivo. Esplorando la colonia del foglio, lo scrittore percepisce del bicchiere attiguo il grado maggiore di esistenza, vorrebbe descriverne il vuoto d’aria e le continue inondazioni. [Potrebbe voler piangere.]

Lo scrittore è l’ingrediente che mancava alla ricetta. L’ingrediente: entrando, partecipa di quel participio e smette di essere indicativo. Il millimetro campale che ora dispone di lui stagna sul tavolo – attende malintesi e lacerazioni. Ma lo scrittore ordisce terremoti, scuote pareti, dondola mestoli, mastica ortaggi, trasalisce al rosso degli allarmi. Tace. […] la carta mentre bianca / gli supplica uno strappo.

Lo scrittore comincia a dubitare della scrittura. I gesti che opera sul foglio non coincidono. […] suore ritte sulla neve. Nere. La scrittura comincia a dubitare dello scrittore. I freghi che affollano la carta si organizzano da soli per suoni distillati / dall’ansia e dal sonno della stanza masturbata. Il bicchiere va in frantumi per la stretta di troppa esistenza. Lo scrittore capisce che beveva inchiostro. Il tavolo finisce il proprio turno di lavoro, si accascia sul pavimento. In mancanza di ogni possibile contesto, lo scrittore sbianca e diventa il foglio.

*

Assillato dal crepuscolo, lo scrittore osserva seduto in modo composto col numerino in mano il luogo verso cui deve avviarsi / prendere forma dietro la porta…

GIULIO MARZAIOLI

Il linguaggio dei sassi

I

Quando raccogliamo un sasso da terra solitamente è per lanciarlo o per conservarlo in una tasca.

Se conserviamo il sasso in una tasca capita che, una volta tornati a casa, ci si produca nella decorazione dello stesso con disegni di faccine, fiori etc…

Se lanciamo il sasso è per farlo cadere in un ruscello, una pozzanghera o un lago; comunque in uno strato acqueo che, al momento dell’impatto, produca il suono caratteristico che tutti conosciamo.

In ogni caso nessuno si domanda cosa ne pensi il sasso e come, nonostante la sua durezza, possa risentirsi per la prepotenza subita.

Un sasso prende vita nel magma che ribolle e, a seguito di un’eruzione, pian piano si solidifica e leviga la propria superficie grazie all’azione del vento, del ghiaccio e delle precipitazioni. Oppure si genera per sedimentazione di elementi organici e inorganici, sali minerali e altri componenti che in migliaia e migliaia di anni si aggregano e disgregano fino a manifestarsi al nostro sguardo.

La sua calma non è mai accondiscendenza. Se si muove è perché viene trasportato, se resiste è perché viene pressato da una suola e dal peso di un corpo che non avrebbe mai scelto di incontrare.

II

È nella natura del sasso riflettere i raggi del sole estivo, guardare dal basso la caduta delle foglie, tacere sotto la neve e farsi lambire dai fili d’erba al risveglio di primavera. È sua segreta ambizione svelarci quale nucleo celi la sua durezza.

Comprendere il linguaggio dei sassi. Imparare ad ascoltarli. Osservarli nelle più varie occasioni, in compagnia di propri simili o isolati in una radura. Esposti alle raffiche in vetta o protetti dalle chiome dei faggi o ai piedi degli abeti. Non si deve commettere l’errore di rivolgersi direttamente ai sassi. Interrogare i sassi o provocarli produce negli stessi il più assoluto mutismo.

I sassi emettono suoni ripetitivi ma diversificati, talvolta assimilabili ad un codice. Si tratta di impercettibili segnali, o meglio di interruzioni di frequenze sul profilo della propria levigatura, ma sarebbe in errore chi dovesse credere prive di senso tali manifestazioni. La modulazione dei suoni e dei rumori si delinea sul profilo dei sassi e determina il dialogo con l’essere umano. La comprensione del linguaggio dei sassi sarà tanto più precisa e approfondita quanto più saremo in grado di percepire anche le minime variazioni che sulla trasmissione delle onde sonore provocano le più piccole scalfitture della pietra.

A meno di non voler rimanere esclusi dalla comunicazione con i sassi, durante una gita in montagna sarà determinante osservare silenzio.

III

Sotto la neve tutto rimane. Intatto. È vero che i sassi tacciono e così l’erba, la terra e il cammino che ha impresso le sue orme, ma tutto si conserva e resta. Deboli segnali pervengono da sopra, ma solitamente si tratta di eventi che rilevano più per gli umani che per i sassi.

La sensazione è di galleggiamento, sospensione. Purificazione o scivolamento. Ma non è tutto azzerato, lavato via. Non si cancella, per quanto la neve inganni. Dovrebbe ammonire l’euforia dei bambini al suo cospetto. Sanno che la neve offrirà protezione ai sassi.

I bambini conoscono perfettamente la natura dei sassi, per questo ne coltivano una assidua frequentazione. La neve li rende felici perché la sua presenza è garanzia di conservazione. Qualsiasi percorso facciano, rotolando, sciando o passeggiando, sanno che le loro tracce saranno presto disperse, cancellando così le prove di un segreto rapporto con i sassi, che conduce le traiettorie del loro apparente girovagare nei luoghi dei loro nascondigli.

Anche gli adulti, nell’osservazione dei fiocchi che cadono, vengono colti da una sensazione di meraviglia. La spiegazione è tuttavia da ricercare nell’intuitiva percezione dell’armonia che caratterizza il disegno di ciascun cristallo. L’uomo non saprebbe creare tanta varietà mantenendo la perfezione di un esagono. Quando la neve si scioglierà, rimarranno i sassi.

IV

Scrivere dei sassi e tacere. A tacere non saranno i sassi.

CRISTIANO POLETTI

Tre le tante definizioni della poesia (possibili o impossibili, utili o inutili che siano), quella che sento più valida, ti dico, viene da Andrea Zanzotto (traggo a memoria dal film-ritratto di Carlo Mazzacurati, del 2001): che si tratti, in fondo, di scrivere una lettera al mondo (o per il mondo, non solo quindi nel significato “che lo attraversi” ma da intendersi forse come “al posto di, del mondo”, senza voce). Ecco, aggiungeva Zanzotto: la lettera potrebbe tornare anche al mittente.

Questa definizione da tempo mi circonda. Continuo a chiedermi che senso abbia continuare a scrivere poesia. E mi dico: sì, vale ancora la pena scriverla, certamente, ma in segreto. Tu dici: «per decifrare la qualità del proprio silenzio o del proprio arretramento». Penso a Matteo, 6, 6: «Ma tu, quando vuoi pregare, entra nella tua camera e, serratone l’uscio, prega il Padre tuo che sta nel segreto». Per me la poesia, oggi, affonda (vorrei che così fosse, in futuro) davvero nel segreto e nella privatezza; vorrebbe stare nella preghiera, essere preghiera.

Se da una parte avverto la scrittura, in poesia, più vicina all’oppressione o all’impressione (intendo l’imprimere, l’incidere) che non all’espressione, dall’altra (ma ne è il contraltare) sento da alcuni anni in qua, da un punto di vista molto personale, che la vita ci vuole fuori dalla letteratura. Questo premere, questo incidere, costano. E in cambio? Il rischio è di avere per le mani solo la propria vanità, vanità e basta, il vuoto, veramente, il vacuo. Cosa sarebbe, allora, cosa resterebbe? Probabilmente soltanto un esercizio egotistico in nome della pubblicazione, giustificabile solo apparentemente, un vuoto dunque forgiato dall’impressione-oppressione e riempito di sola apparenza.

Riporto qui parte di una lettera inviata da Vittorio Sereni a Luciano Anceschi, nel 1952, perché mi ci sono ritrovato: «Fin dai tempi dell’Università io ho chiesto troppe cose, direi persino troppe indicazioni esistenziali, alla poesia, al fatto di essere poeta: ho chiesto una figura umana, l’ho implicata, la poesia, nelle mie faccende di cuore; in omaggio ad essa, a una male intesa purezza, ho bandito da me troppi altri interessi, anche pratici – e oggi me ne accorgo e pago. Fallire in poesia significava un tempo per me – non ridere – fallire in amore. Ci fu un momento in cui – sembra contraddittorio ma non lo è – pareva che alla poesia non pensassi più, non so se perché appagato da altro o se per convinzione che per mettere la testa a posto occorreva, visto un così stretto legame tra un fatto e l’altro, metterla a posto in tutti i sensi; e dunque non pensare più nemmeno alla poesia».

La fine della poesia? No. La poesia in altro? Sì. Vorrei ora, infatti, credere più all’espressione: alla pittura senz’altro, e alla musica (il pianoforte, in particolare). Vorrei trovare e provare piacere, ecco, aria. L’ut pictura poesis oraziano, il cui l’approdo per me è la pittura, lo sento più vicino che mai. Credo nella materia, nella plasticità. Quanto alla musica (e perdona l’odiosa l’autocitazione, ma qui può avere senso) nel mio Temporali ho scritto: «Ma è come in una foto fuori fuoco / la nostra carne. E noi siamo / non strisce di parole / ma musica, musica». La musica “supera” il dire, amplia il linguaggio propriamente detto, lo allarga e lo amplifica.

Riprendo ancora le tue parole: «per decifrare la qualità… del proprio arretramento». Torno a cent’anni fa e sento che non è cambiato niente, che c’è da specchiarsi ancora in questo passaggio di Thomas Stearns Eliot, da Tradition and the Individual Talent (in The Sacred Wood): «What is to be insisted upon is that the poet must develop or procure the consciousness of the past and that he should continue to develop this consciousness throughout his career. What happens is a continual surrender of himself as he is at the moment to something which is more valuable. The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality».

Poi c’è un’altra considerazione, meno personale e più di fondo, più generale. Mi pare che pubblicare, oggi, non serva (più) a molto. Ho avuto modo di vedere, di recente, un bellissimo documentario su Andrej Tarkovskij, realizzato dal figlio. Dalla voce del regista mi sono appuntato nella mente questo: l’arte è sempre in stretta relazione con il dovere principale dell’uomo, ossia quello di “servire”. Servire, in effetti, è il principio di relazione fondamentale dell’umanità. La domanda dunque è: “io servo a qualcosa?”.

Ecco «il fantasma con il quale ci dobbiamo confrontare», come hai posto tu nel tuo scritto. Penso al senso della testimonianza, a tante cose, alla relazione “interno-esterno” o meglio “interno-intorno” dello scrivere poesia. Scrivere è sempre un atto fortemente intellettuale e ogni attività che sia artistica e intellettuale pretende di aver peso. Credo quindi occorra considerare un’effettività che giustifichi quell’atto, e il suo costo.

Insomma, ti confesso che si fa strada in me il senso di una rinuncia e di una liberazione, da una pubblicazione ancora di poesia. Così mi vien da dire che la qualità del proprio silenzio è la scelta stessa del silenzio. E quindi la radice dell’inchiostro? Io direi: radice e basta. L’inchiostro vada in segreto. È forse un tempo, questo, più propizio ai glossatori della cronaca.

Niente, credo di aver detto tutto quello che potevo e dovevo.

Devo solo ringraziarti, ancora e di cuore, per l’occasione che mi hai offerto.

CP

ELEONORA RIMOLO

L’opera senz’opera: umanità e creazione

Se l’uomo è misura di tutte le cose, e se è vero, come sostiene Kojève, che l’Homo sapiens è ormai giunto alla fine della sua storia e non gli rimane altro se non la scelta tra l’accesso ad una animalità poststorica e lo snobismo di chi continua ostinatamente a celebrare il feticcio di sé stesso con cerimonie svuotate di ogni significato storico, cosa resta da fare all’uomo di cultura? Ci si domanda innanzitutto se è ancora possibile perseguire un’idea di cultura che resti umana e vitale e che tragga linfa nuova dal confronto con un passato oramai concluso (e che si fatica a sentire come vivo) e con una cultura attuale del tutto museificata. È indubbio che oggi la letteratura sia figura di questo passato e il rapporto con quest’ultimo diventa man mano sempre più problematico: il rischio che si corre, e che si manifesta in più forme, è, come ricorda tra gli altri Agamben, di trovarsi di fronte ad un’opera d’arte senz’opera. Cosa sostituisce, dunque, l’opera che latita? Tra le diverse manifestazioni di questa crisi, c’è sicuramente una iperattività concettuale dell’uomo di cultura e dell’artista che tenta di riempire questo vuoto ridondante con l’utilizzo spietato dell’intelligenza – la quale finisce col prevalere sulla visione, su cui di norma è incardinata un’opera. Questo produce caricature di artisti e di intellettuali che rispondono solo al proprio personale nozionismo, giustificando così l’assoluta mancanza di autenticità dell’opera o della riflessione su di essa[1]. Da cosa viene questo istinto quasi autodistruttivo, che consiste in un’arte che divora la sua consistenza stessa? C’è stato un momento in cui il Novecento ha deciso di far tornare patologicamente il rimosso, cioè il passato, il bagaglio pesante della tradizione, sotto forme parodiche (vedi Avanguardie e Neoavanguardie) abolendo l’arte stessa ma senza realizzarla, svuotandola dei propri caratteri essenziali, prescindenti dal nozionismo e dalla conoscenza. È qui che l’uomo ha provato a non essere più misura di tutte le cose, ad allontanarsi dall’onnipresente Aristotele, il quale – come tutti i Greci – privilegiava l’opera rispetto all’artista, in quanto quest’ultimo raggiunge il suo telòs, il suo fine, soltanto uscendo fuori da sé, appunto nella realizzazione concreta dell’opera, e spostando il baricentro di ogni problema etico sul problema metafisico. È nel Rinascimento che l’uomo rivendica la piena titolarità della sua attività creativa: l’arte non ha più il suo perfetto compimento fuori da essa, ma diventa, come la prassi o la conoscenza, un’attività produttiva che trova in se stessa il suo totale compimento. Questo compimento risiede nella mente dell’artista e non si realizza in qualcosa di esterno, riducendo in questo modo l’opera a mero orpello dell’intensa attività mentale creativa dell’autore. Come conciliare le due spinte? Secondo Agamben[2], esse sono assolutamente complementari ma anche totalmente incompatibili ed è per questo che ai primi del Novecento gli artisti iniziano a pensare alla pratica artistica come ad una liturgia da celebrare, ad un rituale performativo da compiere, indipendentemente da ogni significato di tipo sociale. La pretesa pragmatica fagocita ogni paradigma mimetico-rappresentativo dell’opera e l’estetica e i suoi principi operano slegati dalla realtà, in maniera parallela ed autonoma: è una rappresentazione, a volte ben riuscita, altre meno, del conflitto storico con cui si è aperto il discorso, ossia arte vs. opera. Certo è un dato, e va affrontato, opponendo alle soluzioni offerte da correnti e movimenti del Novecento, avanguardistici e non, un punto di vista inedito che tenga conto sempre e alla base di ogni riflessione sull’arte del fatto che il poeta non è colui che dal nulla decide un giorno di creare l’opera, rivendicando a piena voce la propria titolarità trascendente di creazione, ma un uomo, come tutti, che vive nel mondo e si relaziona ad esso attraverso l’uso di una pratica (artistica, letteraria etc.) la quale mira al raggiungimento di una felicità ideale e universale o meglio ancora alla realizzazione di un atto di “resistenza” (così Deleuze definisce l’atto di creazione[3]) nei confronti della morte e di tutti gli aspetti castranti e perturbanti della vita umana, liberando una particolare “potenza di vita” pertinente all’artista. Liberare questa potenza senza essere ossessionati dall’idea di coincidere perfettamente con il proprio “genio” creativo conduce all’opera e alla sua capacità di lasciare volutamente qualcosa (se si procede attraverso la visione è inevitabile) di non detto, di non raccolto, di suscettibile, che sta al lettore, al critico, al filosofo portare alla luce, vivificare, interpretare, rigettare nel mondo. Riuscire a fare questo significherebbe riuscire a superare il confine del nome proprio e delle sue pretese in nome di un interesse sincero e spassionato verso ciò che spetta al mondo dei lettori – e non verso ciò che spetta a ogni singolarità artistica.

[1] R. Klein, L’eclissi dell’opera d’arte, in Id. La forma e l’intellegibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, trad. it. di R. Federici, Einaudi, Torino 1975.

[2] G. Agamben, Creazione e anarchia: l’opera nell’età della religione capitalistica, Neri Pozza, Vicenza 2017.

[3] G. Deleuze, Che cos’è l’atto di creazione?, a c. di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2009.

DIMITRI MILLERI

Lo sforzo e la concretezza

Questo intervento nasce dalla volontà di dare una risposta affermativa alla questione della legittimità del fare poesia nel contemporaneo. Perché quest’affermatività non poggi solo su sé stessa, sarà necessario individuare un gruppo di necessità specifiche (che da qui in poi chiamerò insoddisfazioni) cui la poesia cerca di andare incontro, nell’ottica di una funzionalità particolare, legata ad aspetti etico-articolatori della persona. Si può guardare alla storia dei linguaggi poetici, che dal secondo novecento in poi fatica a identificarsi con quella della scrittura in versi, come a una storia dell’insoddisfazione. Questa insoddisfazione ha tre oggetti fondamentali:

- La non coincidenza fra l’esperienza psico-percettiva e il suo rappresentarsi nella lingua.

- L’impossibilità di conquistare una semantica davvero soggettiva senza modificare la lingua nel momento stesso in cui la si usa, anche a costo della gergalità.

- La non coincidenza fra le esigenze del soggetto e la lingua poetica ereditata.

Il concetto di insoddisfazione si lega a quelli di concretezza, di finalità e di sforzo, che tenterò qui di abbozzare, rimandando a una trattazione più ampia che deve ancora essere scritta. Lo sforzo è quello dalla sincronizzazione fra il soggetto e la propria lingua. È frequente che si inizi a scrivere utilizzando una lingua imprestata o anche solo lontana, magari convinti che la poesia comporti un’estetizzazione atemporale e reificante. Ammettendo invece che essa svolga una funzione, è possibile identificarla con lo sviluppo di una facoltà di articolazione del soggetto, anche attraverso zone ipocodificate della semantica[1], in cui il verbale non si chiude in sé stesso, ma acquista un valore di propulsione verso altri forme espressive (facendosi, in un certo senso, multimediale). In parole povere: se cerco il massimo di precisione nel rapportarmi con la mia interiorità, ho bisogno di una e una sola lingua, da ricreare sempre al momento, e che non potrà coincidere né con la lingua della comunicazione né con qualunque linguaggio preesistente.

Con quanto appena detto si passa al concetto di concretezza, in quanto la ricerca dell’unica formulazione possibile è uno sforzo concreto. Nel sincronizzarmi con la mia esperienza per darne una tracia, sono costretto a cercare un medium dentro e fuori di me. Il fuori di me non è altro che la tradizione: tutto ciò che è stato scritto, da cui devo attingere e a cui devo aggiungere (del resto anche la glossa, a cui si fa riferimento, è già insoddisfazione ed eccedenza). Non è detto che uno sforzo di esattezza coincida con un risultato nitido e comunicabile: è emblematico il caso di Milo De Angelis, che ha lamentato l’identificazione fra la sua poesia e un’istanza di tipo orfico[2], rivendicando uno sforzo enunciativo compiuto nel campo della biografia. Chiaramente, qui non si intende una biografia come oggettivazione, ma come emanazione di un’esperienza psico-percettiva.

Si può azzardare l’idea che la poesia scritta con questa consapevolezza possa guardare oltre il solipsismo: se un testo si situa fra la soggettività non verbalizzabile di due o più persone, e non realizza un diario o uno slogan, può sperare di svolgere una funzione di coordinamento fra il processo esperienziale di cui è traccia e quello che suscita in chi la fruisce, ascoltandola o leggendola. Non si tratta di consegnare un sé fatto e finito agli altri, ma di cercare un terreno esperienziale comune mediante il testo (che è poi ciò che succede quando si ascolta un concerto). A questo proposito, nel contesto del reading poetico, sarebbe bello si sviluppasse una consapevolezza più profonda dell’importanza del binomio esecuzione-fruizione, il che ci riporta di nuovo al concerto di musica colta[3].

Devo specificare che, in questa sede, il concetto di soggettività non ha un taglio lirico. Anche quando l’autore empirico evita di parlare dei fatti suoi, di esprimersi in versi, di usare il pronome “io” e si serve di personaggi, il campo di forze che genera nel testo rimanderà sempre e comunque al minimo comune multiplo del suo essere un generatore unitario, per quanto non puntiforme. Sarebbe assurdo, per esempio, separare un compositore o un architetto dalle proprie opera, per quanto essa non possa, per varie ragioni, avvicinarsi alla biografia e al diario quanto la poesia. Del resto, quello verso cui vado è una soggettività nebulizzata, finalizzata a far provare a un terzo un’esperienza che sia anche comunione. Credo infatti che il senso di verità proprio di certa poesia non sia soltanto il risultato di uno sforzo (appunto) di inermità, ma anche di esattezza nella ricerca di una comunicazione precisa con terze persone, capace di avvicinarle al nostro qualia (penso, in questo caso, a Benedetti). Nell’ottica di astrarre e allargare la soggettività, vale la pena di accennare anche al fatto che il libro, come contenitore spazialmente e temporalmente ordinato, mi sembra sfruttare al meglio le proprie potenzialità quando costruisce dei percorsi di senso che massimalizzano la dialettica fra gli strumenti linguistici più disparati, ma senza mai tradire del tutto un ordo.

Torniamo adesso alla funzione etica, al fine ultimo di questo sforzo di nominazione. Scrivere un testo può significare esprimere un giudizio definitivo con i soli mezzi che si hanno a disposizione in quel momento. In altre parole: il testo fornisce una credenza a chi lo scrive, una descrizione inaccurata del mondo[4]. L’impegno conoscitivo che la poesia si assume non è infatti ortodosso; la gnome che apporta ha un valore soprattutto pratico: si tratta di un’ontologia precaria, occasionale, che serve, idealmente, solo per ottenere il tono morale sufficiente per passare al piano della deontologia (il topos di un ritorno alla realtà come fine ultimo del libro).

Per concludere: non posso accettare in toto l’idea che la poesia sia inutile o illegittima, poiché non posso accettare che lo siano le ricerche di un’esatta articolazione di sé, di un contatto non stereotipato con l’altro e dei mezzi per (ri)trovare un entusiasmo operativo nei confronti del mondo. In questo intervento ho tentato di tratteggiare un campo etico e processuale all’interno del quale la stessa possa offrire degli strumenti conoscitivi a chi la scrive e chi la fruisce, guadagnandosi la dignità di essere tramandata (anche se sono consapevole che la densità di questi argomenti avrà bisogno ancora di molte pagine). Non penso a un tramandare nella forma delle scuole di scrittura, dei breviari di metrica o di una storia della poesia, ma alla promozione di una cultura dell’ascolto del linguaggio come mezzo di estrinsecazione di un’esperienza.

In tutto ciò, è possibile che mi sia puntello con delle credenze, una descrizione inaccurata del mondo. Per il momento, tuttavia, è sufficiente.

[1] Sul concetto di ipocodificate usato in questo contesto, si veda ECO, Lector in fabula, Il Mulino, 1975.

[2] Ne parla molto chiaramente Umberto FIORI, su Doppiozzero : https://www.doppiozero.com/materiali/milo-de-angelis-qualcosa-di-urgente.

[3] Si vedano le considerazioni di ADORNO, Introduzione alla sociologia della musica, Milano, Einaudi, 2002; e TARUSKIN, Text and Act, Oxford, Oxford University Press, 1995.

[4] Alberto PERUZZI, ne Il significato inesistete, si riferisce a esse come “descrizioni di alto livello” ( nel senso di svolte dall’alto, da lontano).

ALESSANDRA CARNAROLI

Il bambino preso dal cavallo

Sotto gli occhi del padre

Riporterà danni permanenti

il bambino preso dal cavallo dei pantaloni

O tenuto per le braccia

Che non riuscisse a muoversi

Costretto con la forza a tenere le braccia lungo il corpo

divincolarsi come carpa imbottita di petardi

buttata in acqua per alzare gli spruzzi

Poi lo ha alzato

Come cassa

Due casse d’acqua una sull’altra

La maglietta Nike non ha fatto in tempo

A prendersi in qualche gancio o ramo

Di Ficus Benjamin

Lo ha rovesciato dal balcone

Come secchio

sulla madre che gridava troppo

La poesia di solito slitta su particolari eccitanti

Poco controllabili come gli ormoni

Della tiroide

Resta il referto.

La poesia passa distratta sulle cose fazzoletto, lattina, plastica, dodicenne con lieve peluria

tipo barba e le scaraventa di sotto.

Non è legittima. È difesa.

Se si continua a scrivere è per il piacere di dare forma alla cosa scomposta che pulsa

ancora fiotta

Sull’asfalto

VALERIO CUCCARONI (ARGO)

Il ramo d’inchiostro nell’albero della poesia

L’inchiostro non è che uno dei mezzi con cui si esprime la poesia, con cui si manifesta. È legittimo usarlo ancora, certo, così come sono legittime le corde vocali e da qualche decennio la macchina da scrivere. Nella modernità le leggi della poesia sono stabilite da chi compone versi per quel processo che ha portato l’arte a diventare autonoma. Per quello stesso processo Baudelaire fa cozzare l’aulico con il prosaico, Ungaretti compone versicoli. Apollinaire calligrammi, Balestrini cronogrammi e fa programmare a un ingegnere il computer per Tape Mark I, Spatola e Fontana registrano la poesia sonora, Lamarque pubblica Teresino, Toti si definisce un poetronico, Davinio crea uno spazio poetico virtuale in Second Life, Voce fa il maestro di cerimonia nei poetry slam, Socci strizza maiali di plastica nelle sue performance di poesia comica, Venerandi programma poesie elettroniche in formato epub3 e così via.

Ai poeti non si chiede più niente da più di un secolo, almeno finché la macchina industriale gira e ha bisogno di ingegneri, operai, opere d’evasione, quadri e altri oggetti d’arte per la compravendita di beni rifugio. Quando però la macchina industriale, come avvenuto durante la pandemia, s’inceppa, la società regredisce allo stadio tribale, la vita si concentra nella dimensione del villaggio e dell’oikos, per farsi coraggio la materia che amava chiamarsi umana si mette a cantare dai balconi e si ricorre alla poesia d’occasione, alla poesia del Covid, per ritrovarsi comunità, in balia della morte, bisognosa di riti.

L’inchiostro è legittimo ma è solo un mezzo: aggrapparsi ad esso, quando la scrittura si è anche digitalizzata, equivale a chiedere se è legittima la radice manuale della scrittura. Neanche la scrittura è una radice, ma solo un ramo, perché la scrittura è tecnologia, la radice è il linguaggio. La poesia che è unione di senso e suono, persino nella loro negazione, nel non senso e nel silenzio, si serve di tutti i linguaggi e di tutte le tecnologie. Nei venti volumi della rivista Argo, dal primo dedicato a Musica e poesia all’ultimo dedicato a L’Europa dei poeti e alla poesia in traduzione passando per la poesia neodialettale di Oscenità, con Rossella Renzi e gli altri redattori amanti dei versi abbiamo ospitato tutte le forme della poesia con cui siamo venuti a contatto così come abbiamo fatto, con Luigi Socci, Natalia Paci e gli altri attivisti di Nie Wiem, nelle quattordici edizioni del festival La Punta della Lingua, che con Wagner e Spatola dedichiamo alla poesia totale e alla Gesamtkunstwerk. Stessa apertura a tutte le forme e a tutti i formati, scelti con l’unico criterio del gusto estetico dialogico, ha caratterizzato le scelte operate durante la controserie tv KatÀstrofi, dove abbiamo dialogato con poeti di tutte le scuole, da Rosaria Lo Russo a Marco Giovenale, e abbiamo mostrato videopoesie e ascoltato p.j. (poetry jockey) set.

EMANUELE FRANCESCHETTI

C’è un passo del Castello di Franz Kafka che non riesco a togliermi dalla mente; e che, per non sbagliar nulla, trascrivo direttamente dal testo. Il corsivo finale, ovviamente, è mio.

«Mio padre è calzolaio» disse Barnabas senza scomporsi, «aveva delle ordinazioni da Brunswick, e io sono il garzone di mio padre.» «Calzolaio! Ordinazioni! Brunswick!», gridò K. rabbioso, come a voler rendere inutilizzabile per sempre ciascuna di quelle parole.[1]

Non mi interessa molto, in questa sede, collocare il frammento riportato all’interno della (deformata e deformante) vicenda del romanzo kafkiano: mi limiterò ad utilizzarlo come ‘innesco’. È singolare (e inquietante, e affascinante) che, nel corso di un breve alterco tra il protagonista (K.) e uno dei suoi interlocutori, il ‘nostro’ rigetti in faccia a Barnabas tre delle sue stesse parole, prelevate dalla sua asserzione precedente, e che lo faccia come a voler(le) rendere inutilizzabili per sempre. Quelle parole, insomma, sono dei lacerti presi, isolati, oggettivati, e ‘pronunciati’ in un modo tale da esser resi inutilizzabili. Perché una parola consueta, pronunciata (in questo caso con rabbia), dovrebbe essere da quel momento in avanti inutilizzabile ? Perché caricata (e intenzionata), tramite il suo essere detta con la voce, di un ‘sovrasenso’? O perché, sottratta al suo ordinario ‘spazio’ di significazione, è stata resa ‘corpo estraneo’, straniato e insignificante?

Tengo a precisarlo: non sono domande retoriche, ma questioni aperte, e – per lo meno per il sottoscritto – parzialmente irrisolte. Eppure le ipotesi che ho formulato mi sembrano tutte legittime: e legittimo (e corretto) mi sembra il tentativo di decifrare per via metaforica la scrittura kafkiana.

Kafka sta dicendo, in qualche modo, che la parola può essere neutralizzata, privata di ogni valore indicativo e veritativo; ma anche, capovolgendo la prospettiva, la parola può aprire – grazie alla sua ‘potenza’ più interrogativa che responsiva[2] – uno spazio, produrre una frattura, una discontinuità. Creare una nuova possibilità di significazione.

Cos’ha a che fare questo, ci si potrebbe chiedere, col Cantus Firmus di Cornelio (che ringrazio), da cui hanno preso il via numerosi carotaggi, approfondimenti e considerazioni più o meno rapsodiche? Cornelio si interroga, riferendosi alla poesia, sulla ‘legittimità dell’inchiostro’: il che è cosa ben diversa – e ben più profonda, credo – dal domandarsi quali siano le condizioni necessarie a monte affinché un individuo possa sentirsi autorizzato, attraverso i linguaggi a propria disposizione, a produrre un ‘oggetto’ (testo) poeticamente intenzionato e a renderlo, eventualmente, fruibile e disponibile ad altri individui. Credo che ci si stia domandando, qui e altrove, talvolta con autentico ed incosciente coraggio, quali siano le possibilità di esistenza del testo poetico. Non come debba essere né quando possa essere: ma se e perché possa ancora essere possibile – capovolgo deliberatamente l’adagio di Adriano Spatola riportato dallo stesso Cornelio – non limitarsi a ribadire (ma lì si era nel 1969…) che “la fine della poesia come poesia è un fatto accertato”; né a ripeterci che la poesia è tutt’al più un sistema di idioletti condivisi da un numero ristretto di parlanti, che non interessa nessuno fuorché i parlanti stessi; né a ricordarci che la poesia non serve a nulla, a maggior ragione quella somigliante ad una postilla lacrimevolmente autobiografica. Ci si potrebbe rendere capaci – gli strumenti sono oramai molteplici e largamente fruibili – di non limitarci alla cronologia e alla geografia; si potrebbe, ad esempio, non parlare soltanto di ‘fine’ e ‘tramonto’, di ‘centro’ e ‘periferia’, di ‘generazioni’ ed ‘antologie’. Si potrebbe ipotizzare che non è la fine della ‘poesia come poesia’, ad essere un fatto accertato; ma la possibilità della ‘poesia come poesia’. La possibilità di rendere per un attimo le parole inutilizzabili: cioè – questa è la mia lettura – ‘non utilizzabili ancora nello stesso modo’.

Inutilizzabili non perché neutralizzate nella (e dalla) sovraeccitante libertà dei loro stessi giochi combinatori; né perché dotate (da chi? in che modo?) di eventuali poteri taumaturgico-divinatori. La poesia può invece prendere le parole, strattonarle, trattenerle – come fa K. nel frammento del Castello: ma con volontà costruttiva, non distruttiva -; sottrarle al flusso continuo dei discorsi, immobilizzarle per un attimo; e poi sovraesporle, metterle in luce, renderle evento, nuova relazione. Rilevarne (e rivelarne) la duplice natura di testimonianza e interrogazione, di suono e senso.

E infine: offrirle attraverso una forma e un’intenzione significante. Ma, per dirla con Umberto Fiori (che a sua volta riprende il Bachtin di Estetica e Romanzo), non tanto il “significato” come un referente già dato, trasparente, che i versi dovrebbero semplicemente veicolare, quanto appunto il movimento del significare, la spinta che è all’origine di ogni parlare.[3]

Il cerchio, mi sembra, può – temporaneamente – chiudersi: con la proposta, da parte mia, di sostituire legittimità con possibilità. E di intenderla come possibilità di rendere le parole non altrimenti utilizzabili che come movimento del significare: l’”attimo di conciliazione”[4], legittimo e possibile, tra soggetto e linguaggio.

[1] F. Kafka, Il castello, BUR, 2002, pp. 178-179.

[2] Cfr. M. Blanchot, La conversazione infinita, Einaudi, pp. 63 et segg.

[3] U. Fiori, La poesia è un fischio, Marcos Y Marcos, 2007, p. 101.

[4] T. W. Adorno, Note per la letteratura, Vol. I, Einaudi, 1979, p. 54.

NICOLA PASSERINI

I commenti a questo post sono chiusi

Tutte queste testimonianze sono belle e alcune anche molto molto lucide e centrate. Ma… (vorrei dire a tanti ‘poeti’) non sarà che il re è nudo da sempre? Cioè, a me certe cose fanno sorridere e mi strappano anche un sorriso un po’ tenero e paternalistico (penso anche a chi ci leggerà tra mille anni, chi lo sa). Voi davvero credete che la pagina non tremi dinanzi ai vostri timori? Che non dubiti dinanzi ai vostri dubbi (ostinati e malsani)? Non sarà che non sapete (più) ridere e ubriacarvi (di qualunque cosa)? Non sarà che non sapete smarrirvi nell’atto (come il gesto di un Maradona o un Ibra o un Dante o un Leopardi o un Beethoven o un Picasso o un Arnold o di un qualunque altro ‘minore’ tra questi) – credete forse che costoro si siano mai fatti tutti questi problemi nel creare e nel crearsi? Che non credete (in voi, in un sogno, in qualunque cosa)? Cosa c’è, vi manca il coraggio di osare (davvero e fino in fondo), di sfidare il vostro genio ad avverarvi? Di abbandonare le pose e giocarvi (davvero, finalmente) il tutto per tutto? O forse il silenzio continua a bocciarvi, lì, nel segreto chiuso delle vostre coscienze acerbe? Forse il prezzo da pagare è troppo alto? Eccolo, il brivido che corre lungo la schiena? Continuate pure a non prestargli orecchio… La vera sfida che chiede l’arte (da sempre) è quella di superarsi, di continuo. Chi non accetta questo compromesso (terribile e meraviglioso insieme) è bene non inizi affatto, ché altrimenti si finisce a fare il gioco dell’industria del male e del brutto. E, ahimè, sappiamo bene di esserci dentro da un bel po’.

Molte cose qui non sono riuscita a leggerle fino alla fine.Sono anni che leggo poeti esordienti e poi poeti usciti dall’ esordio ( come si chiamano quelli usciti dall’ esordio e quasi in esilio? qualcuno lo sa? come si distinguono, chi li distinque in distinguo? Ho letto poeti che non si erano nemmeno accorti della propria data di scadenza, appioppata da altri, forse ex esordienti, ex esiliati, vecchi? exexex, qualcuno con mia gran gioia OSCENI finalmente, impippandosene delle correnti, delle categorie, delle linee guida, dei dettami e della Bibbia. Qui, sempre qui, le cose che ho letto, si trascinano pronipoti di litanie lette sempre su questo sito circa vent’ anni fa enulla me le fa sembrare innovate, innovative, fresche, Stanno appese come decorazioni natalizie nell’ albero rincantucciato in cantina, avvolto dalla plastica, annoiato, semifinto, semivero. C’è tanta vetrina, tanta presunzione di avanguardia e invece, sempresecondo il mio personalissimo parere, è tutto vecchio, stanco, pervaso da quella asocialità elitaria che ormai non mi diverte nemmeno più, C’è nostalgia del desiderio, mac ‘è anche ignoranza del desiderare, del cielo e delle stelle. Orticelli singoli, non una marea comune, un lussureggiare orge di linfa e vita- Alessandra Carnaroli ha scritto un testo, forte, limpido, di pathos. Credo che ci siamo incrociate negli anni scorsi, proprio su queste pagine.Mè è sempre piaciuta. Le suggerirei se ancora non l’ ha visto, Happiness, un film, bellissimo e doloroso.

buona serata.

paola lovisolo