A lezione di pandemia: vi è una socialità non capitalistica nel cuore del capitalismo

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese

Dall’inizio di questa crisi abbiamo già fatto incetta di lezioni. Due mi sembrano particolarmente importanti, e sono di ordine più conoscitivo che morale. Il virus non è soltanto l’irruzione dell’altro, il non-umano, nel nostro mondo, è anche un rivelatore fedele, sensibilissimo, del nostro modo di essere umani, e di accoglierlo, potenziandolo o indebolendolo. Inoltre, proprio il non-umano ha bucato la cortina ideologica, sollecitando dietro il sogno dell’individuo autonomo la realtà dell’appartenenza e dell’identità sociale.

La pandemia ha funzionato come l’apparizione di un nuovo idolo, terrificante e promettente al contempo, che imprigiona fisicamente ma libera lo spirito, che si presenta come un fenomeno brutalmente naturale – un’ennesima manifestazione della Natura matrigna indifferente all’Umanità – ma fin da subito agisce come enorme costrutto socio-culturale, ricettacolo di proiezioni immaginarie, dai sogni rivoluzionari più rosei agli incubi apocalittici più turpi. Soprattutto ha offerto la possibilità al cittadino di partecipare a un immane (e tragico) esperimento, la sospensione del modello produttivo capitalistico, e di riflettere a come uscire dal confino e al contempo dal mondo precedente, quello che sembrava avviato a un fatale deterioramento delle condizioni di vita sul pianeta.

Insomma, il fenomeno virale si è manifestato all’insegna di una costitutiva ambivalenza, che ha messo in scacco tutta una serie di opposizioni concettuali che avevano ampio corso nel mondo precedente. Il virus è un accidente naturale o un complotto umano? Se la globalizzazione ha favorito l’epidemia, sarà l’autarchia a trionfare sul virus? Se blocchiamo le persone alla frontiera, dobbiamo anche bloccare le mascherine e altro materiale medico? La sanità pubblica da eterna sciagura per contabili si trasforma d’un tratto in scudo contro il dilagare di malattia e morte? Lo Stato, zavorra d’innumerevoli spese superflue, diventa il garante della salute pubblica grazie ai suoi infermieri, medici, ospedali? Quindi, possiamo mettergli in mano ogni cosa – l’integralità della nostra vita privata –, affinché ci protegga meglio? Se l’infrastruttura mondializzata del capitalismo ha costituito di per sé un acceleratore del contagio, un mondo di comunità più isolate e sparpagliate saprebbe mobilitare in modo altrettanto rapido conoscenze, metodi, equipaggiamenti in grado di limitare il danno dell’infezione virale? Ora che c’è il grande pericolo, riscopriamo l’importanza della scienza e degli esperti? Ma a quale immagine della scienza ci aggrappiamo: alla scienza che chiude le controversie, che fornisce risposte unanimi e inappellabili, come se agisse sul mondo da un’astronave spaziale, oppure a quella che evolve per dibattiti e confronti, intrecciata com’è a una quantità di pratiche sociali e di azioni di non-umani?

Il virus non-umano e i suoi facilitatori umani

Il primo dato da non dimenticare è che questa pandemia, pur non essendo la conseguenza di una ricetta virale fabbricata in laboratorio dal Mossad, non è neppure un inatteso e imponderabile evento naturale. L’uomo ci ha messo lo zampino, è complice del virus, lo ha previamente spalleggiato. La giornalista statunitense Sonia Shah fin dal mese di febbraio ha sottolineato che il passaggio del virus dagli animali selvatici agli esseri umani è facilitato dall’azione invasiva dell’uomo all’interno degli ambienti naturali (deforestazione, industrializzazione, urbanizzazione). Lo ha fatto in un articolo apparso su “Nation” e ripreso da “Le monde diplomatique”. L’autrice si è già occupata di pandemie in un libro del 2016: Pandemic : Tracking Contagion from Cholera to Ebola and Beyond (Farrar, Straus & Giroux). Tra i diversi fattori di rischio epidemico provocati dall’uomo, un articolo recente apparso su “il Manifesto” si sofferma sul caso cruciale degli allevamenti intensivi. E proprio qui, su Nazione Indiana, Giacomo Sartori, scrittore e agronomo, ha ricordato come l’enorme consumo di carne dei paesi più ricchi contribuisca in modo massiccio alla crisi ecologica. L’avvento tra gli uomini del Covid-19 è una conseguenza dell’avvento dell’economia produttivistica in zone sempre più ampie del pianeta, attraverso la deforestazione e l’allevamento industriale. La pandemia di oggi è un’avvisaglia molto concreta degli sconvolgimenti climatici di domani, ancora sufficientemente irreali per essere ignorati.

L’impietoso test delle politiche sanitarie

L’altra lezione, forse la più impietosa e violenta, che la pandemia ci ha dato, riguarda il grado di virulenza del virus a seconda del contesto sanitario e istituzionale con il quale viene a contatto. La potenza del virus, ossia la sua letalità cresce in proporzione alla debolezza del sistema sanitario che dovrebbe fargli da barriera in vario modo, dalla diagnosi fuori dall’ospedale alle cure intensive dentro l’ospedale. Da questo punto di vista proprio in Italia abbiamo avuto un esperimento cruciale: il modello di sanità lombarda, declamato per un ventennio come il più moderno e efficiente a livello nazionale, dall’incontro con il virus ne è uscito a pezzi, e la triste prova di questo macroscopico fallimento è il numero eccezionalmente alto di morti per infezione – numeri per ora ampiamente sottostimati – della Lombardia. Il capolavoro politico del centrodestra, che l’asse Formigoni, Maroni, Fontana, ha perpetuato dalla metà degli anni Novanta fino ad oggi, aveva ridefinito concetti e priorità del sistema sanitario: il cittadino sceglie il servizio migliore, strutture pubbliche e private competono tra loro per i migliori risultati, la Regione amministra equa e neutrale. Non era solo un sistema corrotto, non era solo un sistema che favoriva il profitto privato contro le garanzie del servizio pubblico, si è anche dimostrato un sistema completamente inefficiente, incapace di proteggere la vita dei pazienti e degli stessi operatori sanitari che vi lavorano. Di questo bisognerà chiedere conto non solo agli indagati di ieri e di oggi, ma anche alla Lega, primo partito in Italia, che continua a campare sulla vuota retorica di “prima gli italiani”. In Lombardia, sono proprio i cittadini lombardi le vittime delle disastrose politiche sanitarie sostenute dai leghisti. Prima gli italiani a quale scopo, allora? Per rischiare di lasciarci la pelle prima di un sudanese o di un afgano?

Il virus ha funzionato come reagente delle reali capacità dei sistemi sanitari non solo in Lombardia o in Italia. Un’altra delle questioni chiave che ha determinato il corso e la gravità della pandemia nei vari paesi è stata la capacità o meno di fare uno screening di massa attraverso i tamponi e di disporre di equipaggiamenti protettivi per il personale sanitario e gli individui positivi. Anche in questo caso vi sono sufficienti testimonianze che stabiliscono un nesso tra l’alto numero di morti da infezione e il basso numero di tamponi realizzati sulla popolazione. In maniera più generale, appare chiaro che il drastico confinamento a cui sono stati sottoposti milioni di persone in vari paesi dipende dalla fragilità della rete ospedaliera ma anche dalla scarsità di materiale sanitario utile per diagnosticare il livello di contagio. Possiamo tutti quanti difendere, con consapevolezza e responsabilità, il principio del confinamento totale a casa, ma dobbiamo esser consapevoli che, in condizioni diverse, una soluzione così estrema non sarebbe stata necessaria. Ancora una volta, non è il virus in sé, la sua distruttività intrinseca, che impone il blocco totale, ma la maggior o minor debolezza del contesto che lo riceve. Sono le politiche sanitarie e industriali che, ancora una volta, co-determinano i modelli di gestione del virus. Quentin Ravelli in un articolo apparso questo mese su “Le monde diplomatique” (Une mine d’or pour les laboratoires) ricorda che la difesa della sanità pubblica implica anche scelte produttive specifiche. Laddove lo Stato dipende interamente dell’industria farmacologica privata, le sue capacità d’azione sono gravemente limitate. È sempre il numero dei morti a costituire l’elemento di prova. “Come spiegare che, lo scorso 22 marzo, si contavano già 217 morti nel Grand-Est [zona della Francia economicamente fragile e importante focolaio epidemico], mentre a due passi da lì, dall’altro lato del Reno, nel Bade-Wurtemberg, dove la popolazione è due volte più numerosa e l’epidemia più precoce, ce n’erano solamente 23, ossia un numero dieci volte inferiore.” La Germania, semplicemente, ha fatto più tamponi, e li ha fatti perché dispone di più laboratori di analisi e di più materiale rispetto alla Francia o all’Italia. Sappiamo che la politica diagnostica realizzata in Lombardia segue le linee guida dettate dal Ministero delle Salute Pubblica, che prevede tamponi solo per casi sintomatici conclamati. Bisognerebbe, allora, chiedersi se tale politica non derivi semplicemente da un’impossibilità tecnica di fare altrimenti, tale per cui la scarsità di materiale e laboratori ha imposto la soluzione medica di uno screening molto limitato. In tutta questa faccenda è poi paradossale che proprio a Brescia risieda la “multinazionale a conduzione famigliare” Copan, che di tamponi ne produce per tutto il mondo, esportando all’estero il 90% della sua produzione.

Il punto critico della pandemia: quando il capitalismo si arrende

La crisi sanitaria attuale è qualcosa di simile alla crisi finanziaria del 2008, ossia una crisi la cui violenza sistemica era in realtà prevedibile, perché frutto di decisioni umane consapevoli e non di accidenti naturali imponderabili. Quello che la deregulation ha fatto al mondo della finanza e poi dell’economia reale, la sussidiarietà lombarda e le altre politiche aziendalistiche e di contenimento della spesa pubblica hanno fatto al mondo della sanità pubblica. La crisi finanziaria, come sappiamo, non provocò alcuna svolta radicale, ma la crisi sanitaria si manifesta non attraverso il conteggio dei milioni di dollari bruciati, ma delle migliaia di morti, dentro e fuori gli ospedali.

Mi sono chiesto perché il modello di Boris Johnson, quello che scommetteva sull’immunità di gregge attraverso il sacrificio di mezzo milione di morti, e il proseguimento delle normali attività economiche, non sia passato. Nonostante alcuni casi eccezionali, come la Svezia, ad imporsi è stato il modello cinese, messo in atto in Europa da noi italiani per primi: confinamento totale e blocco dell’economia. Il confinamento totale, per altro, è più arduo da realizzare in paesi che hanno regimi democratici come i nostri. Senza il pieno consenso della popolazione, non funzionerebbe. La strategia inizialmente proposta da Boris Johnson è quella che, in teoria, meglio dovrebbe corrispondere ai principi di un’economia capitalistica, che mette al centro della realtà l’individuo produttore e consumatore. La maggior parte delle vittime del virus, in fondo, sono persone che non producono più e che consumano poco. Sono persone, quindi, che si trovano già ai margini della realtà così com’è concepita dall’economia capitalistica. Persone, in questo senso, più irreali che reali. In fondo, sono un peso sia per le loro famiglie che per il sistema sanitario. Quello che ci lega a loro è solo l’affetto famigliare, che è però una questione privata, una questione che ognuno dovrà, appunto, gestirsi privatamente durante l’emergenza. L’alternativa alla soluzione del libero contagio è quel che stiamo sperimentando adesso ed è qualcosa di inaudito: il blocco della produzione, della circolazione di uomini e merci, come non era mai accaduto prima su scala così ampia e in tempo di pace.

In un suo intervento del 29 marzo sulla rivista AOC, Bruno Latour, sociologo, antropologo e filosofo della scienza, sosteneva che di tutte le lezioni venute dalla pandemia questa è la più stupefacente.

“Abbiamo ora la prova, in effetti, che è possibile, nel giro di qualche settimana, sospendere dappertutto nel mondo e nello stesso momento un sistema economico di cui ci è stato detto fino a ieri, ch’era impossibile rallentare o orientare diversamente. A tutti gli argomenti degli ecologisti sulla trasformazione dei nostri modi di vivere, si opponeva sempre l’argomento delle forza irreversibile del ‘treno del progresso’, che nulla poteva far uscire dai binari, ‘a causa’, si precisava, ‘della globalizzazione’. Ora, è proprio questo suo carattere globalizzato che rende fragile il ben noto sviluppo, suscettibile invece di frenare e poi d’arrestarsi di colpo.”

Alla stupefazione di Latour va ad aggiungersi quella particolarmente amara di tutti i militanti e i lavoratori che si sono battuti in questi anni contro le politiche di austerità, contro i tagli alla spesa pubblica, contro l’inevitabile assottigliamento delle garanzie giuridiche ed economiche, che l’Europa e i singoli Stati avevano indicato come indispensabili alla crescita economica in un contesto di competizione mondiale. Com’è possibile che oggi, di colpo, abbiano aperto i cordoni della borsa? Per quale ragione l’Europa sospende, per la prima volta, il patto di stabilità e crescita, tirando fuori dal capello una clausola, introdotta per fa fronte a eventi “esterni” che stravolgerebbero il funzionamento economico normale? Il Covid-19 nel giro di un paio di mesi ha ottenuto più di quanto abbiano fatto le più virulente battaglie sociali di questi ultimi vent’anni.

L’arresto del sistema produttivo mondiale, e le sue varie conseguenze, come la sospensione del patto di stabilità per i paesi della comunità europea, ha qualcosa di miracoloso, d’innaturale, dal momento che il capitalismo aveva “naturalizzato” le sue leggi economiche e il suo modello produttivo. Questa rottura delle fatali leggi dell’economia capitalistica è vista da molti come un’occasione fondamentale di ripensamento e di svolta, sia a livello di decisioni individuali sia a livello di opportunità politiche. L’articolo di Latour è esemplare in tal senso: “Alla richiesta sensata: ‘Rilanciamo il più rapidamente possibile la produzione’, bisogna rispondere con un urlo: ‘Assolutamente no!’. L’ultima cosa da fare sarebbe di riprendere, allo stesso modo, tutto ciò che facevamo prima.” D’altra parte, le speranze rivoluzionarie in senso ecologico che la pandemia suscita devono essere confrontate con i costi sociali enormi che l’arresto produttivo su scala mondiale sta provocando. Si legga su questo l’importante e documentato articolo di Davide Orecchio Il contagio della disuguiaglianza.

Ritorniamo, ora, alla domanda per me cruciale. Perché non è passata la risposta alla pandemia inizialmente proposta da Boris Johnson, la risposta che era più in linea con la concezione capitalistica della società, quella concezione che tutti i paesi delle economie avanzate, in modo più o meno unilaterale, abbracciano? Il filosofo Cornelius Castoriadis avrebbe probabilmente risposto in questo modo: non è passata perché vi è una socialità non capitalistica nel cuore stesso del capitalismo. Detto meglio: al di sotto dell’ideologia individualista e produttivista che permette all’economia di tipo capitalistico di prosperare, vi è una realtà sociale e umana, che non può essere del tutto annichilita, senza distruggere l’identità delle persone e la collettività nel suo insieme. Ad un certo punto tutti si sono accorti che non sarebbe stato sopportabile generalizzare e amplificare l’esperienza che gli italiani, e in particolar modo i lombardi, hanno fatto rispetto alle morti di Bergamo. Le persone, che fossero cristiani o atei, di destra o di sinistra, capi di stato o semplici cittadini, hanno intuito che la pandemia le avrebbe poste di fronte a un esperienza critica: la scelta delegata al personale sanitario di chi far morire e di chi salvare. Questa situazione si è già presentata, si dirà. L’esperienza critica è già stata fatta. A maggior ragione. Essa non poteva, non avrebbe potuto in ogni caso, banalizzarsi, diventare fatto corrente, ordinario, a livello nazionale, e poi mondiale. In ogni caso, quale che sia l’esito del confinamento totale, nei confronti della pandemia, e quali che siano i costi sociali (o le opportunità politiche) che l’arresto della produzione su scala mondiale produrranno, la maggior parte di noi, ovunque nel mondo, non potrebbe tollerare una moria quotidiana di esseri umani, fossero pure molto anziani, fossero pure degli estranei. E i primi che non avrebbero potuto tollerarlo a lungo sarebbero stati infermieri e medici.

Qualcosa di terrificante e miracoloso credo che sia veramente avvenuto. Qualcosa di non puramente razionale, utilitaristico, legato al calcolo costi e benefici, si è imposto, sopravanzando la voce di noi individui liberi e autonomi. Qualcosa ci ha legato e impacciato, ci ha richiamato a una comune umanità, che non è il frutto di un’aspirazione morale. Qui non è questione di moralità, di essere più o meno solidali. Di riscoprire i buoni valori cristiani o umanisti. Qui ne va della nostra identità stessa, dal momento che, di fronte all’orrore di queste morti, constatiamo la nostra inadeguatezza profonda; costatiamo in realtà un fatto elementare: non possiamo allontanarle da noi, neutralizzarle, obliarle a colpi di Netflix. Queste morti anonime, di sconosciuti, ci riguardano comunque e ci sconvolgono nel profondo. Non siamo riusciti a immaginare un mondo dove noi avremmo potuto vivere tranquillamente mentre loro morivano quotidianamente, sotto i nostri occhi, con il nostro assenso. E chi si è trovato, localmente, in tale situazione, potrà testimoniarlo meglio di me, meglio di qualsiasi filosofo. È proprio il non-umano, allora, il virus, ad averci riconnesso con la nostra realtà sociale, quella di cui siamo componenti, quella che ci ha preceduto, che ci sostiene da sempre, e che esisterà dopo di noi.

*

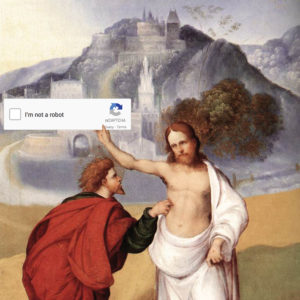

[Immagine di Ophelia Borghesan, Chinese rum, 2018.]

Segnalerei anche il mio articoletto qui, come intervento complementare.

https://www.nazioneindiana.com/2020/04/11/covid-19-opinioni-non-richieste/

Si, Daniele, molto chiaro il tuo pezzo, e mi sembra che mostri perfettamente l’ambivalenza del fenomeno a cui siamo confrontati, e alle insidie e difficoltà che ci si presentano e forse ripresenteranno ancora.

e forse questo qualcosa di molto umano – ineluttabilmente umano – di cui parla Andrea nel suo finale è la COMPASSIONE.

Ne parla molto bene, citando Rousseau e Leopardi, Stefano Brugnolo qui su fb: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2871328159652812&id=100003269695884, invito davvero a leggere:

“… Insomma, secondo Rousseau gli uomini allorché vedono un loro simile cadere, ferirsi, ammalarsi, soffrire, piangere, ecc. sarebbero naturalmente portati a immedesimarsi in lui e perciò a soccorrerlo, a lenire il suo dolore. Certo, molti solleveranno l’obiezione che no, che c’è un sacco di gente che se ne strafrega, che tira dritto. Può essere, ma per farlo deve comunque girarsi dall’altra parte, non vedere, non sentire, per evitare appunto di identificarsi con il proprio simile sofferente. A me quella di Rousseau pare una osservazione perspicua. Chissà forse sarà colpa dei neuroni specchio se esiste questa inclinazione a immedesimarsi con l’altro, non importa, fatto sta che Rousseau scrive: «con tutta la loro morale gli uomini non sarebbero stati che mostri, se la natura non avesse dato loro la pietà in appoggio della ragione». Dunque la morale non basta, non basta la ragione, né la religione, c’è dell’altro, ci deve essere dell’altro che spiega perché gli uomini contro tutte le attese possono non trasformarsi in mostri, e a questo altro sentimento Rousseau ha dato il nome di compassione. Sì, mi piace questa idea della compassione come sentimento che non ha in sé niente di razionale o morale, ma è spontaneo, naturale, appunto. Ed è interessante scoprire che Leopardi, che non era certo uno facile a farsi illusioni sulla natura umana, ha evidentemente fatto sua l’idea di Rousseau allorché nel suo Zibaldone ha scritto:

“la compassione, la quale io dico che è l’unica qualità e passione umana che non abbia nessun mescolanza di amor proprio. … qualunque operazione dell’animo nostro ha sempre la sua certa e inevitabile origine nell’egoismo, per quanto questo sia purificato, e quella ne sembri lontana. Ma la compassione che nasce nell’animo nostro alla vista di uno che soffre è un miracolo della natura che in quel punto ci fa provare un sentimento affatto indipendente dal nostro vantaggio o piacere, e tutto relativo agli altri, senza nessuna mescolanza di noi medesimi.”

…

D’altra parte se così tante persone partecipano all’impresa collettiva spontaneamente (e non perché sono state precettate dal Leviatano) esse lo fanno perché a spingerle è certamente quell’impulso naturale esaltato da Rousseau, l’impulso a suo modo “amorale” a indentificarsi con il simile che soffre, a compatirlo e dunque a soccorrerlo. Un “simile” che proprio per merito della globalizzazione (quella stessa che ha favorito l’espansione del virus) è sempre di più qualunque altro essere umano nel mondo, e non solo il proprio familiare, concittadino o connazionale. …”

Grazie Giacomo, il riferimento alla compassione è molto importante, e proprio perché viene da Rousseau. Qui si tocca un punto teorico importante, che io ho appena trattato nel mio pezzo. Per intendere bene il termine compassione bisogna pensarlo in termini innanzitutto sociologici e non psicologici. La compassione di cui possiamo parlare qui è quella che s’instaura inevitabilmente in seno a un soggetto collettivo, a un’identità collettiva. Questa identità puo’ essere variamente strutturata, ma esiste “nella realtà” attraverso istituzioni, lingua, usi e costumi, ecc. E’ su questo terreno concreto, socio-storico, e non di valori universali e astratti, che la compassione si manifesta. E questo terreno precede, condiziona e allo stesso tempo rende possibile forme capitalistiche d’organizzazione del lavoro, come rappresentazioni individualistiche della società. Nel pensiero francese, vi è un asse importante di analisi della società come realtà globale e inglobante l’individuo: l’asse Rousseau, Durkheim, Mauss, Louis Dumont che giunge fino a filosofi come Castoriadis o Descombes.

In soldoni: la compassione che ha funzionato qui per tutti, è quella che funziona in forme sparse e intermittenti nei confronti dei migranti. Anche con i migranti in mare si pone l’atroce scelta di chi salvare. Ma qui la società italiana, puo’ in parte ignorare, neutralizzare, localizzare il disagio che prova di fronte a questa situazione, perché i migranti sono sufficientemente dissimili e lontani rispetto a noi. Questa neutralizzazione non puo’ funzionare con i nostri vecchi, con il nostro personale sanitario. Ma nemmeno questa intolleranza dei morti legata a un’identità nazionale è scontata. Ci sono stati tempi in cui i paesi mandavano i figli in guerra e tolleravano benissimo il loro sacrificio. Ora, anche l’imperialismo americano deve funzionare sempre più con eserciti professionali e milizie private. Il raggio della compassione è cresciuto grazie a una cultura democratica e a un lungo periodo di pace, almeno in Europa, e in fondo anche negli Stati Uniti dopo il Vietnam.

È molto interessante questa riflessione su ciò che può allargare il “raggio” della compassione, che evidentemente è molto variabile, sia individualmente che culturalmente, pur essendo una costante antropologica. Nel nostro caso, mi sembra che ci siano due fattori che giochino, e che proverò a formulare brutalmente, perché meglio non posso: un fattore è la specularità universale: non solo tutti sappiamo che ci sono dei morti dappertutto, ma tutti sappiamo che tutti sappiamo, siamo tutti davanti allo specchio universale della nostra consapevolezza e quindi potenziale senso di colpa, nessuno potrebbe dire a nessuno che non sapeva (come invece si può dire dei morti in una guerra lontana, di tutte le migliaia di morti violente che continuiamo altrimenti a sopportare senza sentircene toccati – per fortuna o per disgrazia che sia); un altro fattore, è l’imprevedibilità universale, nel senso che questo alone di morte può davvero arrivare a toccare chiunque, nessuno al mondo si può sentire assolutamente al riparo (come invece per i morti di catastrofi, guerre, abusi e nefandezze lontani, per quanto parzialmente ‘mondializzati’ dai media), tutti quindi devono fare i conti con la paura di essere toccati dalla morte. Questo intreccio di senso di colpa e di paura universalizzati credo che abbia anche contribuito ad ‘attivare’ la compassione, e a far saltare tutte le valvole della ‘razionalità’ capitalistica.

Giuseppe sono molto d’accordo con quello che hai scritto. Ed è importate ricordare questa sorta di tandem affettivo che ci accompagna: senso di colpa, nei confronti degli altri, e paura, per sé e i più prossimi. Dal mio punto di vista, preciserei soltanto che il raggio della compassione è legato, come ben sottolineato da Jan Reister, in un commento a questo post, dal patto sociale, e quindi è in qualche modo circoscritto. Questo, pero’, non esclude forme di compassione allargate, globali. Il sociologo francese Luc Boltanski aveva scritto un libro su questo tema: “La souffrance à distance”, la sofferenza a distanza.

La compassione di cui parla è una qualità intrinseca al popolo di Dio secondo le sacre scritture sarà l’elemento che contraddistinguerà coloro che conoscono e amano il nostro Creatore. SI tratta di amore altruistico indicato dal Cristo come la via la vita la verità.

L’amore altruistico è insegnato e divulgato dagli apostoli fin dai tempi antichi ancor prima dei nostri amati poeti e scrittori e indica la via della salvezza per la mente per il corpo per la società in cui vivere

non so, a me pare il momento di aprire fronti più ampi possibili su finalità concrete (es. riduzione del consumo di carne, riduzione drastica di certi consumi non necessari, aumento di certi servizi “vitali” …), lasciando poi ai singoli di scegliere i propri sistemi di pensiero etc.; ma questo non preclude la necessità anche di teorizzare, come fai bene tu, non voglio naturalmente dire questo;

perchè alla compassione, restando a questo elemento che si è mostrato oggi fondamentale, perché in qualche settimana è riuscita a arrestare la macchina mondiale/mondializzata del capitalismo (come ci ricorda Latour, ci avevano sempre detto che non era possibile arrestarla), uno può arrivare per esempio anche attraverso la via spirituale, o anche spirituale/religiosa (e con vie spirituali e/o religiose differenti!), e secondo me ben venga; (e diciamolo, se c’è una forza/entità oggi che in Italia si mostra per molti versi terribilmente anticapitalisticamente sana e vitale, sono i cattolici, papa in testa, se ce lo avessero detto 10 o 20 anni fa, ci saremmo messi a ridere);

punterei quindi a una politica “à la carte” (proprio partendo da domande simili a quelle dell’intervento di Latour), dove si chiede e si mette in moto l’impegno delle persone (per paradosso adesso si vorrebbe che fosse “la politica” a salvarci, quella stessa politica che tutti sanno inane e interessata), ma senza sistemi di pensiero troppo rigidi; e non a caso i verdi – che hanno sempre provato in vari modi a superare la schizofrenia tra economia e ecologia – hanno sempre fallito, e si sono sempre masochisticamente scannati, quando hanno voluto che prevalesse una lettura della realtà, mentre hanno vinto quando si battevano su fatti concreti (che ne so, a Trento negli anni passati si è riuscite a creare un grande fronte che è riuscito a non fare costruire il megainceneritore che era in programma);

Giacomo le questione teoriche, come quelle che ho sollevato nella mia risposta al tuo intervento, non sono politiche. Riguardano il modo di descrivere in modo più o meno soddisfacente dei fatti. Non hanno mai contato granché sul piano politico. Se vogliamo porci invece su questo terreno, il tuo pezzo mi sembra appunto una delle proposte da diffondere e sostenere.

Quanto ai cattolici, distinguere. Formigoni, l’uomo della sussidiarietà molto capitalista (e del disastro della sanità lombarda), è cattolico fino alle orecchie.

Oltre che alla compassione, possiamo attribuire quel che e’ successo al patto sociale. Una societa’ ordinata, che distribuisce benessere e la cui qualita’ si misura nell’ allungamento della speranza di vita e nella qualita’ degli anni della terza eta’.

Se pero’ i vecchi vengono abbandonati e lasciati morire, perche’ accettare le regole, pagare le tasse e vivere ordinatamente? Tanto vale entrare in una paranza e sparare all’impazzata, rubare ammazzare e arraffare tutto quel che si riesce. Non potra’ andare peggio, e per pochi andra’ anche meglio.

E’ esattamente questo che intendevo dire Jan. Hai colto perfettamente la questione. Solo che questo patto sociale non esiste mai in una semplice carta costituzionale, esiste in cio’ che tiene una società assieme e le fornisce una prospettiva di senso. E’ qualcosa di non scritto, anche se puo’ assumere in seguito anche forme più o meno scritte ed esplicite. E la questione del senso, che tu ben sollevi, è cruciale: se gli ospedali non servono per curare, ma per distribuire i morti, allora a cosa servono le banche, le scuole, la polizia, i trasporti? Tutto va fuori bolla, tutto perde contorno e significato.

Però a me rimane difficile pensare che il “modello produttivo capitalistico” sia davvero sospeso. Mi viene piuttosto da dire che per ora tiene botta (visto che i primi a subirne le conseguenze del blocco sono i precari a casa senza entrate e senza risparmi) e si prepara a parassitare quello che viene (a tutt’oggi i corpi sacrificabili sono stati quelli degli statali – il personale medico e sanitario – e degli operai nelle filiere di base). Anche questo momento surreale si poggia su quel che già c’è.

Storicamente le pandemie hanno portato all’affermarsi di istanze di cambiamento, talvolta rivoluzionario; istanze che stavano lì, in incubazione, poi si sono scatenate (mi vengono in mente i tumulti dei Ciompi, la rivolta di Wat Tyler, ecc – per i protagonisti non sono finite bene). Mi chiedo attorno a quali forze può sedimentarsi una richiesta di svolta, o meglio, se può arrivare a bucare la percezione e la voglia che ovunque freme di ‘ritorno alla normalità’ (intendendo la normalità di quelli che stavano bene, ovvio).

Hai ragione Renata, col termine sospensione non si intende che l’organizzazione capitalistica sia stata neutralizzata e che qualcosa d’altro sia apparso. Si vuole solo dire che c’è stata una riduzione della macchina produttiva senza precedenti per estensione e rapidità. Esperimento o esperienza, questa cosa lascerà traccia, rimarrà in memoria, diventa un dato di cui tenere conto per il futuro. E’ in questo senso che bisogna leggere l’intervento di Latour, che invita, alla fine, i lettori a fare un’inventario delle attività sospese che non vorrebbero ritornassero, e di quelle che vorrebbero tornassero rinforzate. Anche nel contesto traumatico in cui si è presentata, l’opzione di un intervento drastico della politica e dello stato sul sistema produttivo (ma anche sul sistema bancario, del debito, ecc) si è dimostrata oltre che possibile concretamente realizzabile.

Tutto cio’ non implica per nulla che all’uscita del confinamento entreremo d’impulso nel socialismo della decrescita. La lezione da tener presente è poi quella della “Shock economy” di Naomi Klein. Quindi vi sono nuovi e paurosi pericoli che si affacciano per il dopo: l’indebolimento ulteriore delle condizioni di lavoro, il banalizzarsi delle tecniche di controllo, le tensioni tra gli Stati, il semplice aumento della popolazione più povera. Eppure un’altra cosa che si è misurata è il potere della popolazione, il grado di autonomia e autogestione. E non è poco. Non sono le cascate di decreti né le retoriche dei presidenti di Stato che determinano il funzionamento del confinamento totale, è l’impegno delle persone comuni, di noi tutti, chi con maggiore chi con minore convinzione, chi con maggiore e minore sacrificio.

Chi aveva voglia di cambiare qualcosa, anche solo in senso evoluzionista, avrà un motivo in più per provarci. Gli altri, la maggioranza interessata (a cambiare tutto purchè non cambi nulla) un motivo di resilienza? non c’è ago che possa prevedere.

Sull’analisi della situazione lombarda e sulle responsabilità politiche, a conferma di quanto già scritto:

https://www.corriere.it/politica/20_aprile_15/coronavirus-tutti-errori-lombardia-perche-cosi-tante-vittime-487d0cb8-7e88-11ea-9d1e-3b71f043fc58.shtml

È certamente suggestiva l’ipotesi di una socialità non capitalistica nel cuore del capitalismo, direi che essa ha riguardato le vite della maggior parte di noi anche prima della pandemia, vite non capitalistiche dentro al capitalismo, subordinate agli assi cartesiani di quest’ultimo ma orientate ad altri valori e grandezze etiche ed economiche. Ne avanzo anche un’altra, di ipotesi, non so quanto suggestiva ma forse realistica. Ossia che da questa crisi stiano ri-emergendo, resta da vedere con quanta forza e gittata nel futuro, i princìpi di un “capitalismo ben temperato” o, per usare altra formula, di un’economia sociale di mercato. Quel sistema di sistemi europei che nella seconda metà del 900 diedero vita alla sanità pubblica, allo Stato sociale. Ne avevamo perso le tracce da decenni, annichiliti da un capitalismo assoluto e non blandito. È un sistema limitato nel tempo storico e nella geografia eurocentrica, non esperito in altre parti dell’Occidente (Usa) e del globo. Forse è stata solo una fase, e parentesi, nella lunga storia del capitalismo, ma mi pare che stia rialzando la testa, anche fosse testa di fantasma. Poi avanzano i temi nuovi eco-sistemici, la necessità di fare un passo indietro di specie, di ridurre tutto il nostro impatto sul mondo, necessità che tu e Giacomo avete spiegato bene.

Caro Davide, mi preme chiarire un punto, che è forse il meno evidente del mio intervento. L’idea di – con un’espressione assai approssimativa – una socialità non capitalistica all’interno del capitalismo deriva da una visione antropologica e filosofica non solo del capitalismo, ma da una concezione globale delle società storiche e del loro funzionamento. In quest’ottica, questa idea vale come un dato di fatto. Se il capitalismo fosse preso alla lettera, ossia competizione, calcolo puri costi e benefici, priorità della realtà individuale su quella collettiva, profitto come unica priorità, ecc., nessuna società potrebbe, nei fatti, funzionare a lungo. Un esempio di quanto dico, lo faceva Castoriadis riguardo al lavoro operaio, di fabbrica. Se i lavoratori applicassero “alla lettera” le direttive, la fabbrica si bloccherebbe. E’ il caso dello sciopero bianco.

In altri termini, il patto sociale, con tutto quanto implica in termini di orizzonte di senso di una collettività storica, precede necessariamente qualsiasi tipologia di organizzazione storica ed economica. Naturalmente, questa è una tesi teorica, a cui io credo. Per questo ci tengo a non istituire una sorta di opposizione dal fiato corto tra moralità-solidarietà e capitalismo-competizione. Vi è una sorta di funzionamento solidale e coordinato che precede qualsiasi opzione morale specifica e qualsiasi opzione ideologica specifica. (Ed è questo tessuto sottostante che ha minacciato di rompersi, con l’opzione della moria indiscriminata dei più vulnerabili al virus.)

Detto questo, il discorso si puo’ fare anche rovesciato. Ossia, possiamo dirci anti-capitalistici finché vogliamo, ma ogni giorno il capitalismo, in tutti i suoi aspetti, funziona grazie alla nostra collaborazione, siamo noi che lo portiamo avanti a tutti i livelli dell’organizzazione sociale.

Concordo poi completamente sulle distinzioni storiche tra fasi del capitalismo, e credo come te (e spero) che la pandemia, dopo la crisi del 2008, costituisca una prova decisiva di una necessità d’intraprendere un nuovo compromesso tra capitale e lavoro, tra Stati e aziende, tra specie umana e ecosistemi.

In realtà, soprattutto in Lombardia, al capitalismo sono state sacrificate migliaia di vite. Con la mancata zona rossa in Val Seriana, ostacolata da Confindustria Lombardia, e con le aperture di fatto di un numero enorme di aziende produttrici di beni NON essenziali. Mentre il comune cittadino rischia la multa per il semplice sospetto di aver allungato il percorso casa-supermercato, l’azienda ha avuto facoltà di segnalare la sua riapertura al prefetto. Se la prefettura non interviene a controllare, dopo 15 giorni (forse l’indicazione temporale non è corretta, ma il concetto è quello) vale il silenzio-assenso sulla liceità della ripresa del lavoro, anche in assenza di un controllo sulla messa in pratica delle norme di sicurezza.

[…] si evince (leggendo un po’ tra le righe) da un recente intervento di Inglese, dentro il cerchio incantato del nostro sistema economico non ci è più nemmeno […]

PANDEMIA E “APOCALISSE”. La rivelazione del “lato nascosto” della lezione di Marx: vi è una socialità non capitalistica nel cuore del capitalismo… *

“L’idea di – con un’espressione assai approssimativa – una socialità non capitalistica all’interno del capitalismo deriva da una visione antropologica e filosofica non solo del capitalismo, ma da una concezione globale delle società storiche e del loro funzionamento. In quest’ottica, questa idea vale come un dato di fatto. […] Vi è una sorta di funzionamento solidale e coordinato che precede qualsiasi opzione morale specifica e qualsiasi opzione ideologica specifica. (Ed è questo tessuto sottostante che ha minacciato di rompersi, con l’opzione della moria indiscriminata dei più vulnerabili al virus.)

Detto questo, il discorso si puo’ fare anche rovesciato. Ossia, possiamo dirci anti-capitalistici finché vogliamo, ma ogni giorno il capitalismo, in tutti i suoi aspetti, funziona grazie alla nostra collaborazione, siamo noi che lo portiamo avanti a tutti i livelli dell’organizzazione sociale” (Andrea Inglese – sopra, 18 aprile 2020).

* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. “CHI” SIAMO NOI, IN REALTÀ. Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam) – Con Marx, oltre (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198).

Federico La Sala

pezzo bellissimo sulla funzione dell’empatia nell’accellerazione globalizzata della morte. L’umano rallenta, apre le maglie apparentemente compatte della neutralizzazione spettacolarizzata della sofferenza. Estratto dall’irrealta’,ogni volto ritorna per un istante un volto che rievoca il tessuto della comunita’ contro l’irruzione del trauma. cosi’ il patto sociale diventa una reazione del sistema immunitario a molte cose; perfino all’infiammazione febbricitante del capitalismo che divora se stesso.