Creare due, tre, molte Rosarno

di Jamila Mascat*

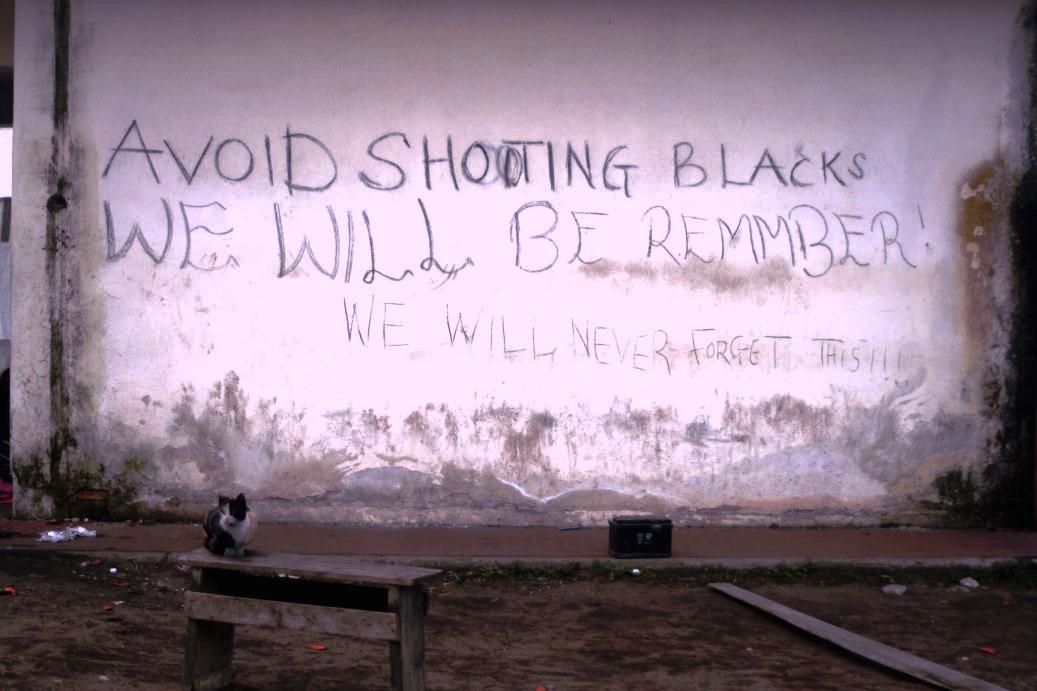

Su un muro dell’Ex-Opera Sila, un impianto industriale destinato alla trasformazione delle olive riconvertito nel tempo in accampamento insalubre per centinaia di braccianti stagionali, gli africani in fuga da Rosarno dopo la rivolta del 7 gennaio 2010 avevano lasciato scritto: We will be remember(ed).

A dieci anni di distanza da quella che fu non la prima né l’ultima, ma certo la più memorabile delle rivolte dei lavoratori africani in Italia contro lo sfruttamento e la persecuzione razziale, è lecito chiedersi che cosa valga la pena ricordare di un’esperienza apparentemente archiviata, o peggio inghiottita dallo sfacelo che ha ripreso il sopravvento a Rosarno come altrove.

Purtroppo sono ancora migliaia i braccianti che si affollano d’inverno nella Piana di Gioia Tauro per la raccolta delle arance, gli stessi che poi migrano a Castel Volturno e Villa Literno, a Nardò e a Palazzo San Gervasio, inseguendo le stagioni della frutta e degli ortaggi. Sono ancora migliaia a dormire tra plastica e lamiere nelle baraccopoli o nelle tendopoli ministeriali in mancanza di alloggi degni di questo nome. Sono ancora da fame le paghe giornaliere, che si aggirano intorno ai 25 euro al giorno escluse le «tasse» versate ai caporali, con buona pace della legge sul caporalato varata nel 2016. E sono ancora troppi i migranti che finiscono per perdere la vita nelle campagne calabresi: sono vittime del degrado in cui tentano di – e a volte stentano a – sopravvivere, come Becky Moses, la ragazza nigeriana carbonizzata in un incendio nel 2018; vittime «accidentali» come Ousmane Keita, il giovane ivoriano ritrovato morto in un aranceto a novembre dell’anno scorso; oppure vittime di assassinio come Soumaila Sacko, il sindacalista maliano dell’Usb ucciso a fucilate un anno e mezzo fa. Morti terrestri che si lasciano contare e nominare a fronte di quelli, innumerevoli e anonimi, risucchiati dal mare.

La rivolta di dieci anni fa, che scoppiò in risposta all’aggressione subìta da due braccianti africani colpiti da un fucile ad aria compressa, dischiudeva un gigantesco vaso di Pandora, dimostrando la complicità perversa ed efficace di mafia, capitalismo e segregazione razziale che governa la produzione agroalimentare nel Mezzogiorno e le filiere della distribuzione nazionale. E se né i protocolli d’intesa del governo né le indagini giudiziarie né tantomeno gli arresti (qualche dozzina) e i sequestri a cui ha condotto l’operazione Migrantes pochi mesi dopo i fatti di Rosarno hanno realmente contribuito a sanare la situazione nelle campagne meridionali, quella rivolta ha cambiato per sempre il sapore delle arance.

Ricorderemo Rosarno per aver reso brutalmente visibile lo stato di vessazione in cui versa il lavoro migrante nei campi al servizio delle imprese agricole italiane. Ricorderemo Rosarno per aver svelato che il lavoro nero è il vero marchio di garanzia della nostra agricoltura Dop esportata in tutto il mondo. E ricorderemo gli africani di Rosarno per aver impartito una lezione in carne e ossa – senza dimenticare il sangue – sugli ingranaggi del «capitalismo razziale»made in Italy, per dirlo con la fortunata formula di Cedric Robinson in Black Marxism (1983), presa a prestito dalla storia delle lotte contro l’apartheid in Sudafrica. Per dirlo altrimenti, invece, ricorderemo Rosarno per aver rivelato la vocazione meramente estrattiva del decreto flussi – alias «decreto di programmazione transitoria dei flussi dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello stato» – e le sue rovinose conseguenze. In vigore dal 2001, questo provvedimento deputato a fissare anno per anno e paese per paese le quote di manodopera straniera usa-e-getta necessaria per il fabbisogno nazionale, ha favorito e consolidato l’etnicizzazione dello sfruttamento e contribuito a produrre tonnellate di clandestinità, vincolando in maniera ancora una volta perversa e paradossale la regolarità dei documenti dei migranti all’irregolarità di lavori saltuari, intermittenti e spesso condotti nell’illegalità.

Ma se ricorderemo Rosarno non è solo per aver puntato i riflettori sull’inferno a cui venivano e vengono tuttora destinati migliaia di immigrati in questo paese, nei campi e nei cantieri, nelle case e nelle fabbriche. È anche e soprattutto per le conquiste scaturite da quell’esperienza che Rosarno ha segnato uno spartiacque nelle storia dell’immigrazione italiana. Perché la storia dell’immigrazione italiana non è solo quella delle leggi sempre più coercitive e punitive che regolano la presenza degli stranieri in Italia – una parabola disperante che va dalla Legge Turco-Napolitano alla Bossi-Fini al Decreto Salvini passando per il Pacchetto Sicurezza di Maroni, inaugurato proprio qualche mese prima della rivolta di Rosarno – e rendono fragili e ricattabili le vite dei lavoratori extracomunitari inghiottite nel vortice del lavoro nero. Ma è anche una storia di lotte per la dignità e l’accoglienza, il diritto al lavoro e i diritti sul lavoro. Di rivolte incendiarie e scioperi migranti, di cortei e picchetti, di autorganizzazione e solidarietà. E per questo vogliamo ricordare Rosarno.

Il dopo Rosarno cominciò nei giorni immediatamente successivi alla sommossa che aveva messo a fuoco e fiamme il paese, quando la cittadinanza rispose con una selvaggia «caccia al negro» che ferì più di una decina di africani e l’allora ministro dell’interno Maroni, pioniere della sicurezza e in questo degno antesignano di Salvini, inviò polizia e carabinieri a compiere «tempestivamente» un’inedita missione di salvataggio più simile nei fatti a un’operazione di pulizia etnica. Per salvare il salvabile vennero deportati 1.128 migranti, di cui circa ottocento inviati nei Centri di identificazione ed espulsione di Bari e Crotone e trecento spediti in treno verso il nord.

Da quel momento l’eco di Rosarno si propagò in scala ridotta su tutta la penisola, con un epicentro a Roma, dove oltre un centinaio di «rosarnesi» trovarono uno sciagurato alloggio di fortuna nei dintorni della Stazione Termini. Ed è a Roma che le reti antirazziste della Capitale seppero rispondere all’emergenza umanitaria offrendo supporto materiale e sostegno politico all’organizzazione degli immigrati sfollati dalla Calabria.

I mandarini non cadono dal cielo, questo il titolo del primo comunicato dell’Alar, l’Assemblea dei Lavoratori Africani di Rosarno a Roma, che denunciava, a qualche settimana dalla sommossa, il gusto amaro dei frutti della buona tavola, frutti del lavoro servile di manodopera immigrata. E visto che nemmeno i diritti cadono dal cielo, i braccianti di Rosarno hanno costruito con l’aiuto della solidarietà antirazzista un lungo percorso di mobilitazione per esigere per tutti il permesso di soggiorno per motivi umanitari che il Ministero dell’Interno aveva promesso soltanto alla manciata di immigrati aggrediti e feriti nei giorni della rivolta. Di pari passo con le richieste formali inoltrate alla Questura di Roma tramite gli avvocati e gli operatori dell’associazione Progetto Diritti, gli africani di Rosarno hanno inaugurato una battaglia politica per ottenere la regolarizzazione e un lavoro dignitoso, una battaglia condotta in nome del prezzo pagato per la clandestinità forzata e la negazione dei diritti più elementari a cui erano stati condannati.

Scandita al ritmo di sit-in, cortei e assemblee quotidiane multilingue, e perciò spesso interminabili, convocate nei capannoni dell’Ex-Snia Viscosa – uno dei centri sociali romani trasformati in spazio d’accoglienza per decine di sfollati durante i lunghi mesi della mobilitazione – la protesta si è nutrita del supporto militante di esponenti del movimento antirazzista e della sinistra radicale e anticapitalista, di associazioni di quartiere e di studenti, in un’avventura durata quasi due anni.

La vittoria strappata alle istituzioni con la conquista collettiva del soggiorno umanitario per oltre un centinaio di «rosarnesi», ha segnato la chiusura di un ciclo – l’esperienza dell’Alar, le sue assemblee, le sue reti – aprendone indirettamente un altro. La vertenza costruita intorno al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari agli oltre cento lavoratori africani di Rosarno – tra cui numerosi richiedenti asilo precedentemente diniegati dalle Commissioni territoriali – ha di fatto aperto un varco nella giurisprudenza a venire, creando la possibilità di addurre proprio lo sfruttamento disumano subìto dai migranti a motivo della concessione del soggiorno in tutti quei casi in cui la richiesta di protezione internazionale non potesse essere formalmente soddisfatta, ritorcendo così inaspettatamente la legge contro sé stessa. Perciò, se il contratto di lavoro è stato progressivamente eretto a filtro e criterio dell’immigrazione regolare, proprio il lavoro irregolare, che le leggi sull’immigrazione in realtà favoriscono, insieme allo sfruttamento che ne deriva, è ciò che da Rosarno in poi ha permesso di allargare le maglie restrittive di quel filtro legale costituito dal lavoro in regola, consentendo agli stranieri sfruttati di ottenere la protezione umanitaria. Rosarno in questo senso aveva creato un precedente d’eccezione.

Purtroppo però quel varco è stato ormai bruscamente interrotto con l’abolizione puntuale del soggiorno concesso per motivi umanitari sancita dal decreto Salvini nel 2018 e la revoca retroattiva dei permessi accordati a tali fini.

Cancellando le reti territoriali degli Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che fino ad allora garantiva accoglienza a oltre 20mila stranieri distribuiti in 400 comuni, tra i quali Riace è stato a lungo un esempio modello, il decreto Salvini inaugurava poco più di un anno fa il nuovo Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) che affida «l’accoglienza» dei richiedenti asilo a due tipi di centri di detenzione – ai Cara, dipendenti dalle prefetture e appaltati a enti privati e, prevalentemente, ai Cas, gestiti da strutture private e cooperative – che speculano sulla carcerazione degli immigrati.

Non è un caso, del resto, che le nuove misure introdotte dal decreto sicurezza e denunciate dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) abbiano colpito, entre autres, due delle principali armi abitualmente impugnate dai lavoratori stranieri, da un lato per uscire dalla clandestinità e legalizzare la propria situazione e, dall’altro, per ottenere diritti e tutele sul lavoro: il soggiorno umanitario e i blocchi stradali sui picchetti di sciopero, Leitmotiv dei lavoratori della logistica, a oggi il settore più combattivo e organizzato del lavoro migrante in Italia.

Ricorderemo, quindi, l’avventura degli africani di Rosarno anche per aver fatto da apripista sulla strada della protezione umanitaria, una strada battuta dopo di loro, negli anni, da centinaia di altri clandestini sfruttati e ormai definitivamente sbarrata dal Decreto sicurezza. Ricorderemo il risveglio della solidarietà in lotta, coagulata intorno a quest’avventura. E la ricorderemo, a fronte delle proteste contro i migranti esplose nelle isole greche la scorsa settimana, con la speranza di ricreare due, tre, molte Rosarno.

*Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin Italia il 29.1.2020.