Le vie di ieri non ci sono più. Un saluto a Ciaran Carson

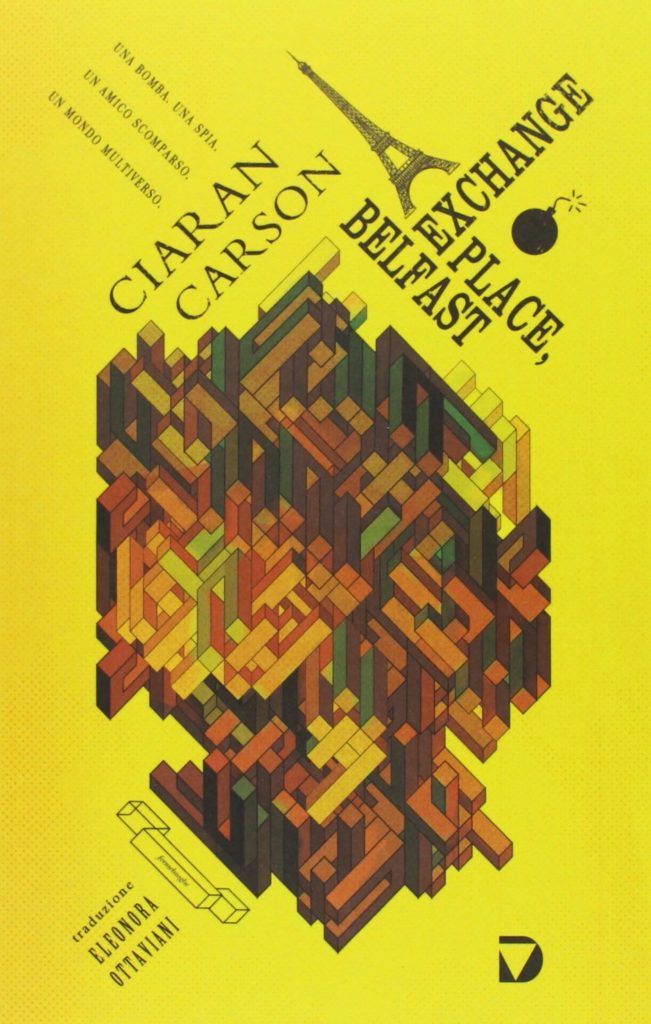

[Ciaran Carson ci ha lasciato due giorni fa. Come saluto, pubblico qui La scatola nera del traduttore, testo in cui Eleonora Ottaviani riflette sulla sua traduzione di Exchange Place, Belfast (Del Vecchio Editore, 2015), e sul compito del traduttore secondo l’insegnamento dello stesso Carson: «[…] Il legno dello strumento, ci spiegò, muta le sue caratteristiche ricevendo il calore corporeo del musicista. Allo stesso modo, passando di mano in mano muta sempre il suo suono. Così fa la traduzione». Eleonora Ottaviani ha dedicato un lungo studio all’opera del poeta nord-irlandese, e sta attualmente traducendo Shamrock Tea (sempre per Del Vecchio Editore). In appendice, pubblico anche due poesie da un’altra raccolta, Belfast Confetti, risalente alla fine degli anni ’80, sempre tradotte da Ottaviani per L’ospite Ingrato, rivista del Centro Studi Franco Fortini.]

La scatola nera del traduttore

Exchange Place, Belfast, è una fuga. Uno spartito da suonare. Come Glenn Gould per il citato Contrapunctus xiv di Johann Sebastian Bach, Carson esegue una forma narrativa contrappuntistica e polifonica di temi esposti, sviluppati, modulati, ripresi e sovrapposti, inseriti nella cornice di due storie alternate, complementari, e al contempo inglobate l’una nell’altra, che si specchiano e si intrecciano, come elementi di una scatola rompicapo. La sua è un’opera che si fonda sul doppio e sul multiplo: due narrazioni, una in prima persona e l’altra in terza; due personaggi principali, John Kilfeather e John Kilpatrick; due città, Belfast e Parigi; due amici pittori scomparsi; due opere da scrivere, due quaderni di appunti smarriti… cornici che racchiudono un prodigioso numero di altri “doppi”, di memorie, di divagazioni dettagliate, di aneddoti, di rimandi a opere musicali, pittoriche e cinematografiche; una quantità di citazioni da libri, da documenti digitali, da traduzioni e, infine, riflessioni sull’atto stesso del tradurre.

Mi trovo in una selva intricata, dove le cose si rispondono e si confondono, sovrapponendosi, fino al più piccolo particolare: anche la lingua di Carson riflette e sottolinea il tema del doppio attraverso l’uso costante di termini di origine latina, penetrati nell’inglese durante la conquista normanna e che ancora oggi conservano l’ortografia francese, evidenziando così la duplice identità della lingua inglese. Un effetto che verifico non ripetibile, ma a cui, in qualche modo, cerco di fare eco recuperando, quando possibile, un piccolo numero di francesismi usati comunemente in italiano.

Ma non è finita. Procedo, e la complessa stratificazione testuale si riflette in una prosa piuttosto elegante e precisa che, però, ha anch’essa l’aspetto di una fuga musicale, con brani di testo che vengono ripresi in modo ciclico, a volte solo leggermente modificati. E quindi eccomi a ricercare, ritornare, reperire con la massima precisione le parti ripetute e disseminate nel testo anche in modo frammentario.

Ovviamente, non mi sarei aspettata altrimenti, Exchange Place, Belfast dialoga con un numero straordinario di altri testi, citati attraverso l’inserimento di interi brani non sempre evidenziati da virgolette – sarebbe stato troppo semplice, poco coinvolgente – ma anche di “citazioni collage” che assomigliano ad appunti presi in un taccuino e, ancora, di citazioni quasi nascoste, di riferimenti appena percettibili. A volte Carson traduce dagli originali, altre volte riporta e commenta traduzioni altrui. Questo incessante fiorire di citazioni mi coinvolge e mi conquista, ma costituisce anche una delle questioni più complicate da affrontare, poiché la scelta di una traduzione libera e totale rischierebbe di limitare ulteriormente la già difficile riconoscibilità in italiano di molti rimandi intertestuali. Capisco che devo adattarmi in ogni singolo caso e decido, comunque, di tenere sempre in considerazione versioni italiane già in uso, qualora fossero presenti e disponibili, nella speranza di sollecitare il più possibile l’orecchio del lettore, per quanto ardua si mostri l’impresa, data la presenza, spesso, di più traduzioni di un stesso testo. E per la stessa necessità di riconoscibilità e di eco, soprattutto nel caso di autori ampiamente conosciuti come, per esempio, Walter Benjamin, William Shakespeare, John Donne o san Giovanni, scelgo di non discostarmi troppo o, anche, di ancorarmi a traduzioni già esistenti.

Carson è enciclopedico, mi trovo a girare per biblioteche reali e virtuali – mi concedo Wikipedia, perché anche lui lo fa; leggo i libri citati (quasi tutti); consulto siti web su ogni sorta di argomento: taccuini, radio, scatole giapponesi, abiti vintage, musica contemporanea, strumenti musicali, cricket, medicina, droghe leggere; mi iscrivo a forum di collezionisti di accendini vintage, di francobolli, di cappelli, di penne stilografiche; per l’alta sartoria consulto avidamente il blog di un ordine cavalleresco; visito orologiai e produttori di scarpe pregiate; ascolto spesso Glenn Gould. Mentre faccio tutto questo scopro che la fuga può avere in qualche modo a che fare con l’emicrania, oltre che con la musica.

Sono arrivata alla conclusione sapendo di aver ricevuto molto più di quanto potessi restituire e forse è questo un po’ il destino di un traduttore. Ho davanti a me l’immagine di cerchi concentrici che si increspano ad libitum sulla superficie dell’acqua, di storie che riecheggiano altre storie, parole altre parole. E io mi ci trovo dentro.

Nel marzo 2011, Ciaran Carson diresse un workshop al Seamus Heaney Centre for Poetry, a Belfast. Il primo giorno arrivò portando con sé un dizionario e una custodia per strumenti musicali. Dalla custodia estrasse un flauto d’epoca. Montò i pezzi e suonò per noi studenti un antico Aisling irlandese. Quel flauto, costruito nel 1874, era passato per molte mani prima di giungere alle sue. Il legno dello strumento, ci spiegò, muta le sue caratteristiche ricevendo il calore corporeo del musicista. Allo stesso modo, passando di mano in mano muta sempre il suo suono. Così fa la traduzione.

Eleonora Ottaviani

da Belfast Confetti

Svolta

C’è una mappa della città con il ponte mai costruito.

Una mappa con il ponte crollato; le strade che mai sono esistite.

Ireland’s Entry, Elbow Lane, Weigh-House Lane, Back Lane, Stone-Cutter’s Entry –

Il progetto di oggi è superato – le vie di ieri non ci sono più.

E il profilo delle prigioni non si può mostrare per motivi di sicurezza.

Si disfa sul retro il rinforzo di lino – Falls Road è appesa a un filo.

Quando mi domandano dove vivo, mi ricordo dove vivevo.

Mi chiedono indicazioni e ci devo pensare. Svolto

in una traversa per liberarmi della mia ombra, e cambia la storia.

Turn Again

There is a map of the city which shows the bridge that was never built.

A map which shows the bridge that collapsed; the streets that never existed.

Ireland’s Entry, Elbow Lane, Weigh-House Lane, Back Lane, Stone-Cutter’s Entry –

Today’s plan is already yesterday’s – the streets that were there are gone.

And the shape of the jails cannot be shown for security reasons.

The linen backing is falling apart – the Falls Road hangs by a thread.

When someone asks me where I live, I remember where I used to live.

Someone asks me for directions, and I think again. I turn into

A side-street to try to throw off my shadow, and history is changed.

Paneperso

L’ho masticato a lungo, questo odore, ma tentare di definirne

l’aroma – lievito, sale, farina, acqua – è come scrivere sulla carta cerata

in cui è avvolto: il pennino non fa che scivolare. O l’inchiostro non attacca.

Quink nero-blu è quello che usavo allora. Mi piaceva il suo esser via di mezzo,

né una cosa né l’altra. Una stilografica Conway Stewart, bluastra-verde

in finta tartaruga… a volte la levetta mi si piantava nella carne viva del pollice,

la ricaricavo: gustavo il risucchio come col pane a tirar su l’ultimo sorso di

zuppa. Si diceva che il McWatters’ in cassetta fosse come la carta-assorbente: pensai

al diario di Leonardo o a un codice a specchio che terminasse con Mangialo.

Bene, alcuni gradiscono la carta assorbente. Quanto a me, consumavo gesso.

Farina cruda, avena. Carta. Carenza di vitamine? Gli angoli dei

miei libri non avevano orecchie, erano rosicchiati. Ma rosicchiati con cura, come l’indice

di un dizionario. Scorrevo tutta la lista di pesi e misure dalla A alla Z.

Così adesso sono nel solaio della farina di McWatters’. Cereali, chili e quintali:

Così tanta materia grezza. Io ero materia grezza. Era un impiego estivo, non

un vero lavoro. Io e quell’altro scansafatiche, parlavamo sempre del più e del meno –

sigarette e whiskey – tra una cosa o l’altra da fare.

Joe riteneva che il Three Swallows di Jameson fosse difficile da battere

sebbene si potesse sostenere la causa del loro Robin Readbreast, o del Gold Label

di Power. Ognuno aveva un tratto che mancava agli altri, per quanto non si riuscisse a descriverlo.

Come il Greens di Gallaher1: secco, affumicato, pungente. Lui aveva i capelli alla bebop –

bee-bap, come dicono a Belfast, una chioma crespa dorata ritta sulla testa –

E diverse volte era finito al fresco per piccoli reati. Furti?

Intrallazzi. Lavoretti notturni. Quelle furbate che ti fanno beccare.

E tant’è, allora si trovava tra una gattabuia e l’altra, come me tra due semestri.

Sembrava che stessero per passare gli ispettori dell’igiene, così ci dettero

secchi zincati, spugne e quegli spazzoloni con la testa di un Golliwog

albino2. Il luogo esalava unto e bisunto, il vapore umido del pane in forno.

Come dicevo, si chiacchierava: calcio, bevute, ragazze, cavalli, anche se io

non sapevo granché di queste cose. Erano nuvole nel cielo blu del futuro.

Lungo la passerella scivolosa da una stanza di cottura all’altra – come nell’Inferno

di Dante, il bagliore notturno dei forni, il molle schiaffo delle forme

riempite a mano a mano – pensavamo al fresco del gabinetto o alla pinta del pranzo.

Il tratto amaro della Guinnes avrebbe permeato pane e zuppa di bue,

finché pane e zuppa e birra sarebbero diventati un tutt’uno. Parlavamo a bocca piena.

Poi si tornava da Ajax, da Domestos3 e al pandemonio di Augia.

Oppure a smistare pagnotte rovinate per i maiali – gli involucri cerati in un sacco,

le fette nell’altro; i maiali, a quanto pareva, erano esigenti. Altre volte,

impilavamo sacchi di farina vuoti: cesure nuvolose che fluttuavano l’una

sull’altra, con le stampe così sbiadite che a malapena si leggeva la scritta;

quella soffocante tessitura serviva solo a passare il tempo. Attimi dilatati,

davanti all’impasto che lievitava, le smagliature perse in enormi vescie di lupo – Era questa

la neve che splendeva tanto l’anno scorso?

Lavorammo lenti su tutti livelli, finché

non ci ritrovammo nel solaio n. 2, ben alti sopra al frastuono.

La mia ultima settimana. Quanto a lui, non lo sapeva. Ovattati da cumuli dimenticati

di farina, io pensavo al futuro, lui restava sepolto nel passato.

Quel trucco escogitato, quella ragazza conosciuta. Tutto conservato nelle celle.

Stillava soffocati discorsi mielosi, mentre io cantavo Que sera sera.

Chiese se mi sarei ricordato di lui. Scrivemmo i nostri nomi sui vetri imbiancati.

La data, i nomi delle ragazze, cuori e frecce. Inventammo relazioni amorose tra i fornai

e le impacchettatrici – pane e carta – poi ripulimmo tutto.

Il vetro brillava per la prima volta dopo anni. Guardavamo fissi alla finestra

sul finire dell’estate. A intervalli volavano aeroplani verso un altrove:

piccole macchie, le bianche linee del loro passaggio velavano già il blu.

_________

1. Jameson, Power e Gallaher sono tutte e tre note marche di whiskey irlandese.

2. Bambolotto nero dai capelli lunghi e irti.

3. Prodotti per la pulizia della casa

Loaf

I chewed it over, this whiff I got just now, but trying to pin down

That aroma – yeast, salt, flour, water – is like writing on the waxed sleeve

That it’s wrapped in: the nib keeps skidding off. Or the ink won’t take. Blue-black

Quink is what I used then. I liked the in-between-ness of it, neither

One thing nor the other. A Conway Stewart fountain-pen, blue-ish green

Mock tortoiseshell…the lever sticking sometimes in the quick of my thumb,

I’d fill her up: a contented slurp like the bread you use to sup up

Soup. MacWatters’ pan loaf, some said, was like blotting-paper: I thought of

Leonardo’s diary, or a mirror code ending with, Eat this.

Well, some people like blotting-paper. I used to eat chalk myself. Raw

Flour, oatmeal. Paper. A vitamin deficiency? The corners of

My books weren’t dog-eared, they were chewed. But neatly chewed, like the thumb index

Of a dictionary. I ate my way from A to Z, the list of weights and measures. So now I’m in

McWatters’ flour-loft. Grains, pecks and bushels:

So much raw material. I was raw. This was a summer job, notreal

Work. Myself and this other skiver, we mostly talked of this and that –

Cigarettes and whiskey – between whatever it was we were supposed

To do. Joe reckoned that Jameson’s Three Swallows was hard to beat

Though you could make a case for their Robin Redbreast or Power’s Gold Label.

One had the edge the others didn’t, though you couldn’t quite describe it.

Like Gallaher’s Greens: dry, smoky, biting. He had this bebop hairstyle –

Bee-bap, as they say in Belfast, a golden fuzz pricked up from the scalp –

And he’d done time at one time or another for some petty crime.Theft?

Jiggery-pokery. Night-shifts. The kind of fly moves that get you caught.

And as it happened, he was between times just then, like me between terms.

It seemed the Health Inspectors were due in a while, so we were given

Galvanized buckets, sponges, those mops with the head of an albino

Golliwog. The place breathed grunge and grease, the steamy, damp of baking bread.

So as I say, we talked: football, drink, girls, horses, though I didn’t know

Much of any of these scores. They were clouds on the blue of the future.

Walking the slippery catwalk from one bake-room to the next – like Dante’s

Inferno, the midnight glare of ovens, a repeated doughy slap

Of moulds being filled – we’d think of the cool of the loo or a lunchtime pint.

The bitter edge of the Guinness would cut through the bread and oxtail soup

Till bread and soup and stout became all one. We would talk with our mouths full.

Then back to Ajax and Domestos, the Augean pandemonium.

Or sorting out spoiled loaves for pig-feed – waxed wrappers in one bag, sliced pan

In the other; the pigs, it seemed, were particular. At other times,

Stacking up empty flour-sacks: cloudy caesurae floating on top

Of one another, the print so faded we barely read the text;

That choked-up weave meant nothing much but passing time. Expanding moments,

Watching dough rise, the stretch marks lost in the enormous puff-ball – Is this

The snow that was so bright last year?

We worked slowly through the levels, till

We found ourselves at last in No. 2 loft, high above the racket.

My last week. As for him, he didn’t know. Muffled by forgotten drifts

Of flour, I was thinking of the future, he was buried in the past.

This move he’d worked, this girl he’d known. Everything stored away in cells.

Pent-up honey talk oozed out of him, while I sang, Que sera sera.

He asked if I’d remember him. We wrote our names on the snowed-up panes.

The date, the names of girls, hearts and arrows. We made up affairs between

The bakers and the packers – bread and paper – then we wiped it all clean.

The glass shone for the first time in years. We were staring out the window

At the end of the summer. Aeroplanes flew by intervals, going elsewhere:

Tiny specks, the white lines of their past already fuzzing up the blue.