Gli stati del racconto

di Nicola Passerini

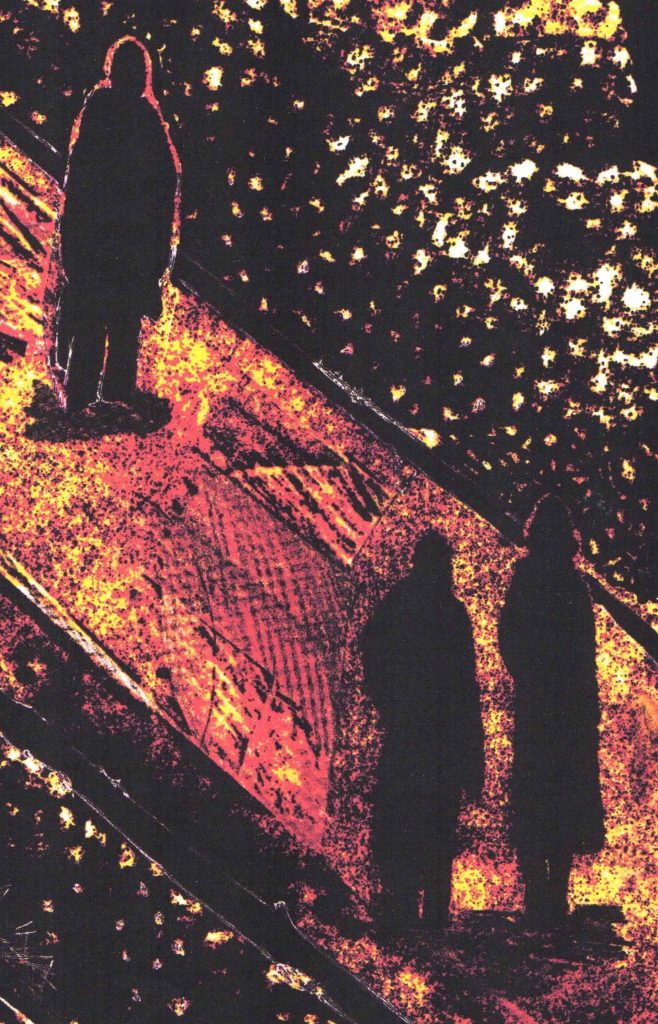

(disegno dell’autore)

L’inizio, evidentemente, non può che aver la forma della prima lettera dell’alfabeto, così come la piazza che fa da scenario alla vicenda, che quindi si può senz’altro dire che la piazza è l’inizio, e dopo la piazza, subito dopo, non può che esserci quello che succede in questo luogo, importante al punto che potrebbe essere l’effettivo inizio, rimandato e nascosto dagli altri, per questa esigenza di cui ora siamo impossibilitati a dar ragione che pretende l’introduzione anticipata di quello che in effetti, ed a tutti gli effetti potrebbe rimanere lì, non è che contorno, che, certo, finché c’è tanto meglio, ma anche anche non ci fosse tutto potrebbe reggersi altrettanto bene, che so, nell’aria, in una cristallina aria chiara per quanto difficile, così si legge continuamente sui giornali, difficile da trovare, a costo di doversi spostare di molto dai propri luoghi, e quindi dalla piazza, che ora che ci penso meglio, sembra proprio indispensabile, e che per fortuna c’è, e che, visto che c’è, tanto vale far cominciare tutto da qui. Dunque, l’inizio avviene nella piazza, con la piazza che prima di ogni altra cosa si mostra, della stessa forma della prima lettera dell’alfabeto.

La misura la si può prenderla com’è che la sia. Cioè tu vai giù di là, lungo il lungo corso ch’è poi piazza, un lato di essa, con al centro il corpo triangolare del palazzo del Municipio ch’è un cuneo che si slancia verso la città, la penetra al punto di farla soffrire e giunto al capo estremo, là dove si congiungono i corsi sotto l’arco, dove le due parti della piazza trovano finalmente il proprio corpo unico, mi getti una voce, ma che sia chiara al punto di poter calcolare la distanza, quell’eventuale differenza tra suono e luce, che prima ti vedrò aprire la bocca e solo poi udirò la voce, che poi se passa qualcuno, se s’intromette un qualche corpo, è evidente che bisognerà operare dei ritocchi, apportare le correzioni del caso. Oppure la si può esprimere in centimetri, o meglio in metri, giusto per contenere la cifra entro limiti dicibili, facilmente immaginabili, mediante l’utilizzo di uno spago mettiamo, che si tenderà da qui, dove il corso comincia dal nulla, non essendoci dietro di noi altro che l’alto muro dalle piccole aperture un tempo adibito a carcere, in cui ora studia tristemente un nugolo di adolescenti informi, che una volta in forma chissà cosa ti diventeranno, se avvocati, dottori, ladri o assassini, ma comunque si ricorderanno sempre della piazza che si intravedeva dalle finestrelle, e non gli riuscirà mai di spiegarsi perché hanno passato tutto il tempo al cospetto della forma della prima lettera dell’alfabeto, quando poi in effetti il loro ingresso avveniva da una porta situata in un vicolo stretto che se ne allontana tortuosamente seguendo il proprio corso indifferente. Comunque dalle mappe catastali, te lo dico io questo, risulta che il lato misura la bellezza di centodiciannove metri e sessantatré centimetri.

I personaggi, chi più ne ha più ne metta, e se non li si ha ci si rinuncia, fatto salvo il caso in cui ciò avvenga per un improvvisato sciopero, che sia mio o tuo poco importa, tanto è sempre la stessa barca quella che si trova in balìa del mare, che per portarla finalmente a terra, oh finalmente!, bisognerà trovarlo un marinaio qualsiasi, ed una volta trovatolo non è mica che si possa metterlo lì così com’è che bisogna pur dargli nome, dirgli delle cose ed altre farsene dire, ed en passant, visto che ormai ci si è entrati in contatto tanto vale farci pure amicizia, con tutto il carico di problemi che questo comporta, che tanto li portano tutti dei problemi sulle proprie spalle, a pacchi che s’accalcano sulla schiena, e poco importa se l’eroe principale di quella vicenda per cui sei venuto a chiedermi qualche personaggio, oh, a proposito, ti servono ancora?, sia grande condottiero o piccolo tamburino, venga dall’ovest o dalla piazza a forma di prima lettera dell’alfabeto che mi sembra sia stata indicata altrove come probabile inizio di una storia, quella stessa piazza da cui, una volta che sia stata ben bene misurata, con la massima accuratezza possibile al momento data la ristrettezza dello spazio libero su questo tavolo, possano partirsi alcuni figuri che a tutt’oggi risultano ancora ignoti, sconosciuti. Oserei dire invisibili. Ma non te ne devi rammaricare. Pensa che tanto nessuno potrà mai vederli apparire nel corso di questa avventura, che non sarà un caso che se ne va dritta dritta a finire intrecciata nella giungla.

L’ironia è, e non può essere altrimenti, quella acida corrosiva che sola riesce a pervadere una scena vuota, che non è in grado di applicarsi ai particolari, anzi la rifiuta, la minutaglia fatta di tante piccole prese di posizione ironiche su questo e quest’altro, che so, un personaggio oppure un luogo deputato all’azione, o l’azione stessa che dovrebbe a conti fatti contenere o mostrare l’estro ironico dell’attimo che tuttavia alla fin fine sfugge, e quindi niente più attimo, niente più ironia. Non l’ironia quella crassa di una battuta del dialogo, né quella ricercata di una acconciatura buttata là, sulla testa, giusto a creare quel non so che di perturbante, e ci si passi l’uso del termine, giocato com’è sulla testa di un povero sconosciuto, bensì quella inutile e persistente, pesante se vuoi, che entrata in azione, si fa per dire, si posa su tutte le cose, ristagna al punto di creare vuoti d’aria in cui s’avverta il suo odore, quel greve caratteristico puzzo che accompagna l’ironia ogni qual volta la si costringe al chiuso di una stanza, come per esempio quella dove sei adesso tu, e non venirmi a raccontare del tuo tetto di stelle, dove la puoi finalmente toccare, la tua ironia, quella particolare dose personale che ti accompagna, appollaiata nelle pieghe dei tuoi abiti, anche quando sei all’aperto, convinto di averla finalmente abbandonata al proprio destino, sicuro di non dovertene più preoccupare, di questa ironia della vita.

Il pathos molte volte lo si va a rintracciare in alcuni, più o meno grossi, stravolgimenti del vivere quotidiano, quelli che più di ogni altro sfuggono alla meccanica della vita, quelli per cui ci si inventa una propria interiorità, una sorta di via d’uscita provvisoria, nel senso che poi ci si rientra, nella vita come nel pathos, che se dovessimo renderlo in maniera visibile, come dire nel suo farsi sostanza, non ci viene niente di meglio che indicare un purè di patate, quel piatto in ci tutta la sofferenza possibile si è travata a lottare contemporaneamente con se stessa con un passino con il ribollire dell’acqua che lessa i sentimenti, con la incurante semplicità dei movimenti rudi di mia nonna che sminuzza con una forchetta quell’una volta tondeggiante tubero che ora grida la sua disperata passione nel ridursi ad una melma indecisa tra solidità e liquidità. E non è stato per caso che una volta finito nel mio piatto io continui a modellarlo e rimodellarlo nella forma della prima lettera dell’alfabeto, incredulo della sua duttilità, incapace di creare quel distacco necessario a cibarmene, lamando quella paccottiglia al punto di farne la piazza centrale di una città, luogo d’incontro e di fuga di una numerosa congrega di invisibili testimonianze della passione di vivere a questo modo, iniziando cose di cui bisogna poi prendere le misure, perché non svaniscano, lasciando i personaggi a vagare nel vuoto, così colmo d’ironia da poter esplodere da un momento all’altro dando modo alla passione di presentarsi, e presentarsi ancora una volta.

L’intreccio ha molteplici funzioni, ed ogni volta ci si trova costretti a specificare ciò a cui ci si riferisce, come ad esempio, giusto per prenderne uno tra i più vicini, nelle sedie impagliate, in cui esso dà sostegno a chi la utilizza, ed allo stesso tempo la tiene insieme, evitando che torni a dividersi nelle parti di cui è composta, le quali finirebbero per mostrarsi prive di senso, come provare a servirsi della gamba di una sedia, di cui poi si potrebbero dare un’infinità di usi senza riuscire più a toccare, soltanto sfiorare, quello per cui si è preparata per tutta la vita: spaccare la testa, ad uno ad uno, a tutti questi personaggi che continuano ad affollarsi qui intorno, senza per altro mostrarsi, privi di ironia per se stessi come sono, incapaci di uscire allo scoperto rivelando finalmente le proprie passioni, a farne l’unità di misura di una storia ambientata in un posto qualsiasi come potrebbe essere una piazza del Municipio a forma di prima lettera dell’alfabeto o questa giungla umida e contorta in cui mi trovo da parecchio tempo, privo di ricordi ormai se non quell’assillante immagine di una piazza in cui poter incontrare gente da poter riconoscere, con cui dipanare lo stretto intreccio delle mie passioni, un grumo denso e scuro, privo dell’ironia necessaria a prendere la misura della distanza da qui a quello sconclusionato inizio.

(disegno dell’autore)