off/on

(come spesso, la domenica pubblichiamo un post dell’archivio, questo fu pubblicato da Franz l’11 agosto 2008, red)

di Franz Krauspenhaar

off

Con quella maglia di Snoopy

versante calamaro

mi viene da piangere Warhol

minestra, da una siepe maestra

nasconditrice di falsi.

Sembri uscita da una lavatrice,

da una confezione Zuegg

o cornflakes, da una piramide

di latte, da un fiore esploso.

Mi sembra di conoscerti:

non giudiziosa, cadaverica,

spongea, matrale, cutrunuta,

ringhiosa e arbitrale.

E arrabbattona, succulenta ai

soldi, leccalecca ai non fastidi.

Semplice da bere, come sciroppo

d’acero abbattuto al breakfast.

Mi sembri scemunita con scimmie

da zoo calvo, da zio indegno,

da Pino Insegno blatta ‘s speaking.

Quando morì Stefano l’unico

che mi scriveva lettere era un nazi.

Non dimenticherò questo scherzo,

che nel male c’è un pugno di bene

a volte. Ascoltando Ladyhawke

cantare, mi pareva di sentire

una lavanderia a gettoni frinire

male, con getti d’aria calda.

La Nuova Zelanda è il paese

del pesce bollito. Il brodo di serpente

è il tuo prossimo beverone per pulirti.

on

Come zio Renny, berrò beveroni al cacao

prima del tennis, fino alla morte,

lancio dell’anima nello spazio

1999, a 80 anni, Stato di New York. Se ci sei

batti un colpo, solleva una coscia

al mare monstrum dei ricchi, allo yacht

di George Clooney. Si alzi la matrace

curvilinea mossa del mare sporco

in una estate di scogli avanzati,

di ciclopiche isole-davanzale, poste

davanti a tramonti-mare estate 2008,

con trent’anni di ricordi subissanti.

Sei nell’oblio-mutanda fiore. Non hai

che da scegliere il lingotto dove fondere

le tue catene forza otto. La chiglia afro

del mio orologio d’oro balena al sole,

come orafo squillo di luce, nel ricordo

d’un padre Nettuno, spoglio a falcata

doppia dalle acque. Kalabrian sound

nella sera sorda, rimembro il decollare

dei sogni già finiti, confezione famiglia.

****

Era leggendo il vittimario blog,

pieno di raspe leccanti e velenosi

piccanti ambasciatori del nulla,

che mi venne l’idea del taglio.

Stop, finis, Ende, The end, il curtain

velo pietoso, su tutto e anche tutti.

Tristesse bonjour, arrivederci Poma

nel senso della via del delitto

della mela bacata d’ingiustizie

di giudizi trancianti da robespierri

letterali. In culo al kilo, tutti quanti,

pieni di bile e di bava d’impotenti

l’ultimo cazzo ritto fu quello del padre

quando ve lo sfaccimme

a vostra madre.

E così, quando il libro fu scritto

e pronto alla distribuzione,

si riaccese la pera Osram della luce.

On, su tutta la mia vita bigia

altezzosa, bassofondalica.

Venne dalle rocce papà, nero

tedesco e muto, soldato fantasma

d’acqua marina sorto dai mulinanti

fiumi centroeuropei, scuri, duri,

dall’Elba. Comignoli tra l’acque,

fumo di ciminiere e nere coltri

di passato esploso in una guerra.

Oggi lo sogno ancora. Faccio -così-

a cazzotti con i morti, i miei.

Picchio mio padre, e mio fratello

che lo seguì, quasi dieci anni dopo,

nel loro triste regno, triste per chi

non c’era. Morti che sorridono

oltre la schiuma della vita, e dentro

piangono. Quei morti siamo noi.

****

Fino al peso morto, stecchito

della storia. Fino ai noi, i tutti

superstiti. Dai Sessanta io

vago in pena per il quartiere. Ora

polpa di estraneità, cuori soltanto

neri, gialli Cina e Indocina,

come pesci, tra i coralli e la gomma,

e nei bar, verso San Siro, Marocco, Algeri

gutturale. Voi non ci siete più, da tempo.

E’ una piramide di parole secche e di ciglia, di gesti,

mentre le mani gonfie toccano michette dei frati,

alla mensa dei poveri. Il venditore indiano di fiori,

il barista cinese col nome italiano, mai vacanza,

mai imparata la lingua, e il marocchino sbronzo

alle sette: mi dice che siamo della stessa razza,

chissà; e parla di Lampedusa, come di una storia

a fumetti. Che pena il quartiere, polpa di vecchi

che sputano artrosi dalle vene, di stranieri ubriachi

nel giardino, urlanti a notte brilla, dove noi bimbi, al dribbling

successivo, sognavamo Pelè. Tempi sgretolati,

voi c’eravate, giovani e assolati. Ora non siete più.

Quartieri senza più quartiere, stranieri e vecchi smessi,

vino che piscia dai cartoni, rosso come il corallo falso

del sole a picco su mani sbianchite. E voi niente,

non vedete più, morti e ciechi rimproverati dal tempo

che scorre, che è scorso, che è morto.

Non voglio più morire, qui

– qui non sono mai nato.

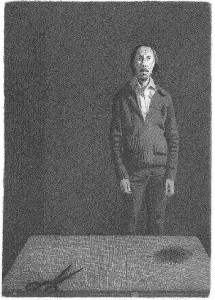

(La prima immagine è di Giovanni Cossu. La seconda è di Gianfranco Ferroni – Autoritratto. La terza: inquadratura da “Milano calibro 9”, di Fernando Di Leo, 1972. All’amica Nina Maroccolo.)

penose.

Ciao Franza, ti chiedo pubblicamente scusa qui per il commento precedente, solo la prima non mi convince, perché secondo me è troppo “pop”, ma ti riconosco fratello in molti degli altri versi. Ti rinnovo le mie scuse. Sincere. anna.

Ci mancherebbe, sei una vera signora. Ciao!