Il paesaggio pensato di Mario Giacomelli Intervista con Arturo Carlo Quintavalle

di Corrado Benigni

«Quante cose col passare degli anni si dimenticano…Ma ricorderò tutta la vita Mario Giacomelli che arrivava dalla sua Senigallia a lasciarmi una busta rossa con le sue fotografie. La sua delicatezza e gentilezza. Giacomelli era un uomo schivo, umile, generoso, che quasi mai raccontava di sé. Per lui parlavano le sue fotografie». Così Arturo Carlo Quintavalle, già professore di Storia dell’arte medievale all’Università di Parma, tra i primi in Italia a scoprire il talento di Mario Giacomelli, ricorda il grande fotografo. Nel 1980 ha curato la prima importante monografia analitica sul maestro marchigiano, in occasione della grande mostra al Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma. Come scrisse allora nel saggio introduttivo del volume: «L’intera fotografia di Giacomelli si può leggere, trascrivere come autoanalisi come e forse molto più di tante altre, e se si dovesse indicare per essa una valenza, o almeno una valenza emergente, questa pare essere forse l’angoscia, e la pulsione di morte unita insieme ad un mitico sogno, quello della memoria che, come ogni ricordo, è appunto amore».

«Quante cose col passare degli anni si dimenticano…Ma ricorderò tutta la vita Mario Giacomelli che arrivava dalla sua Senigallia a lasciarmi una busta rossa con le sue fotografie. La sua delicatezza e gentilezza. Giacomelli era un uomo schivo, umile, generoso, che quasi mai raccontava di sé. Per lui parlavano le sue fotografie». Così Arturo Carlo Quintavalle, già professore di Storia dell’arte medievale all’Università di Parma, tra i primi in Italia a scoprire il talento di Mario Giacomelli, ricorda il grande fotografo. Nel 1980 ha curato la prima importante monografia analitica sul maestro marchigiano, in occasione della grande mostra al Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma. Come scrisse allora nel saggio introduttivo del volume: «L’intera fotografia di Giacomelli si può leggere, trascrivere come autoanalisi come e forse molto più di tante altre, e se si dovesse indicare per essa una valenza, o almeno una valenza emergente, questa pare essere forse l’angoscia, e la pulsione di morte unita insieme ad un mitico sogno, quello della memoria che, come ogni ricordo, è appunto amore».

Tra i temi trattati dal fotografo marchigiano, quello del paesaggio è stato senz’altro il più importante, un motivo che ha percorso dall’inizio alla fine il suo lavoro. «L’opera di Giacomelli ha segnato in modo decisivo il formarsi di un nuovo approccio nei confronti della fotografia di paesaggio», spiega Quintavalle.

Quando e come vi siete conosciuti?

Negli anni Settanta, un periodo in cui io facevo la spola tra l’Italia e le università americane, dove ero già stato nel 1964 alla University of Chicago. Un tecnico della fotografia, mio collaboratore all’università, Rienzo Losi, che andava in vacanza in un campeggio delle Marche, mi disse che era diretto da un bravo fotografo e che dovevo assolutamente conoscerlo. Io, in quegli anni, ancora non sapevo chi fosse. Così un giorno è venuto a Parma per mostrarmi le sue fotografie. Mi sono accorto subito che erano foto di alta qualità e da lì è cominciato un rapporto che è durato negli anni, fino a fare la mostra allo CSAC nel 1980. In quell’occasione ho curato un importante volume sulla sua opera, dove sono stati ripubblicati molti testi sul fotografo, fra cui quelli di John Szarkowski, Nathan Lyons, Giuseppe Turroni. Io stesso ho introdotto la mostra e ho costruito una scheda sui diversi nodi delle opere. Penso che quel volume possa ancora oggi essere utile, l’ho realizzato dialogando con il fotografo. I miei incontri con Giacomelli si sono prolungati nel tempo, anche dopo la fine della mostra, lui era molto schivo, ma sempre generoso, arrivava, magari quando tornava da Milano, lasciava la busta rossa con le foto da donare allo CSAC e poi partiva, magari salutandomi soltanto davanti alla porta dell’aula dove facevo lezione.

Cosa la colpì di Giacomelli?

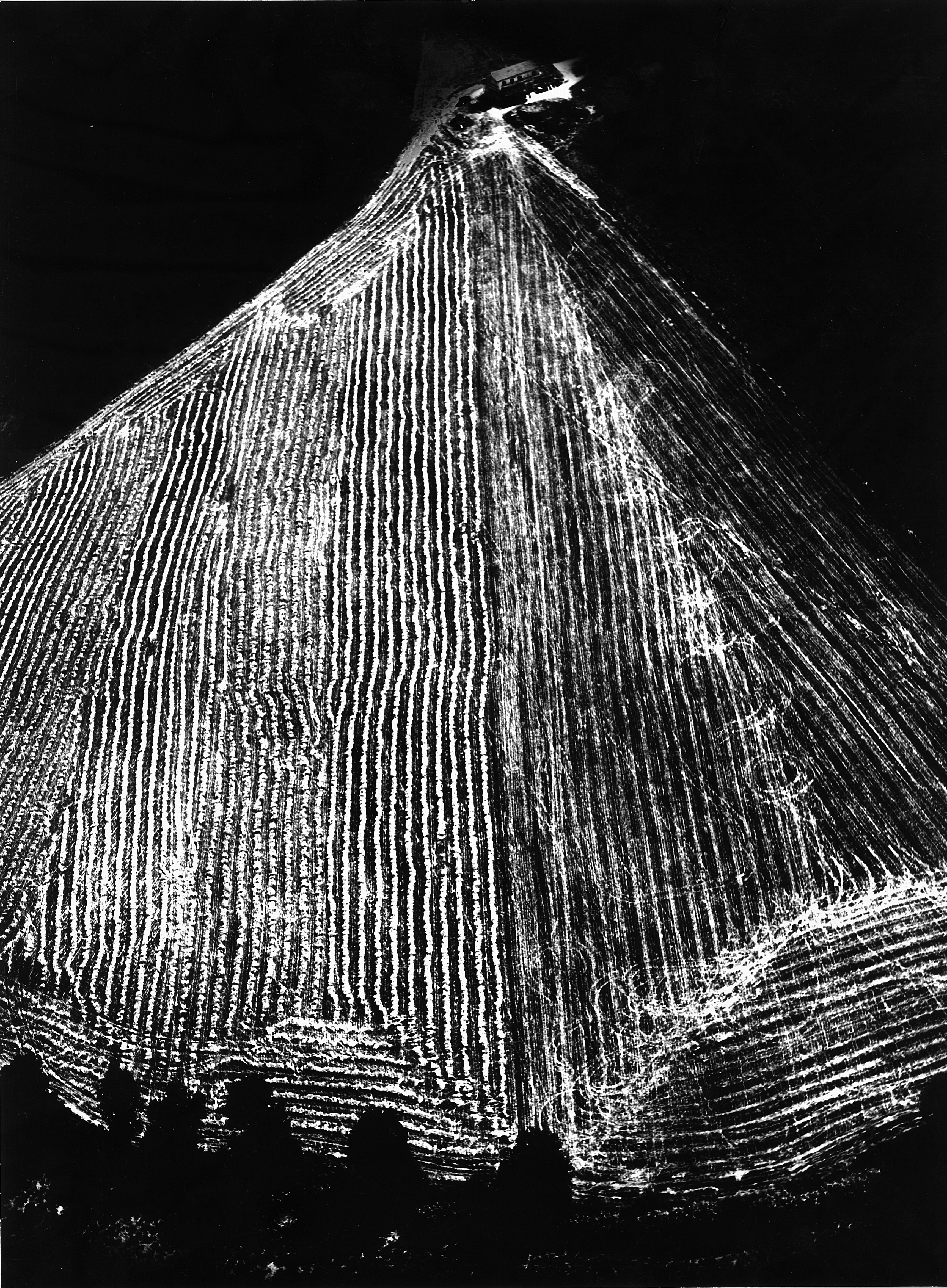

Aveva un bello sguardo, era una persona dolce con una bella stretta di mano e uno sguardo ironico. Non era un teorico della fotografia e tantomeno disquisiva sul bello, credo avesse però una forte cultura storico-artistica, almeno sull’arte contemporanea. Certo quando scorreva con me le fotografie che mi portava, non le spiegava mai, né sul piano tecnico e nemmeno sulle scelte di taglio, di temi, o altro. Parlando diverse volte ho capito che, ad esempio per il paesaggio, lui intendeva modellarlo e quindi suggeriva ai contadini di scavare i solchi col trattore in determinati luoghi e secondo un disegno preciso, insomma una Land Art in chiave marchigiana. Ma la spiegazione di quelle scelte, di quelle rappresentazioni del paesaggio nasce dal suo dialogo con Alberto Burri, con cui deve avere avuto scambi e comunque una diretta conoscenza delle opere. Insomma Giacomelli era tutto fuorché una persona estranea al dibattito culturale.

Perché, secondo lei, era così restio a parlare del proprio lavoro?

Innanzi tutto per pudore. Aveva sì la consapevolezza di essere un grande e originale fotografo, ma non come altri che misteriosamente a quel tempo erano professionalmente forse più affermati di lui. Certo ogni sua fotografia era costruita. In alcune ricerche tarde era sua abitudine portare con sé degli oggetti, dei frammenti del mondo contadino che poi disponeva negli spazi che intendeva riprendere. Il suo era uno sguardo attento agli spazi, al modellarsi del paesaggio ma anche ai frammenti, ai dettagli più minuti, aveva un profondo senso della materia e della sua durata. E aveva una forte attenzione alle persone, come si comprende bene dai ritratti. Pensando al paesaggio, quel progetto di disegno dei solchi, e la scelta delle riprese dall’alto, magari dall’aereo, e poi la decisione di tagliare le foto in un certo modo e di controtipare i negativi per aumentare i contrasti ed eliminare molti dei grigi, tutto questo era una scelta consapevole che fa, di supposte fotografie realistiche immagini di totale invenzione. Giacomelli certo non legge le sue Marche o l’Appennino centroitaliano come un paesaggio da cartolina, si trasforma invece in progettista di una ricerca, di un’arte che ripensa un territorio. Insomma una diversa idea, una land art che penetra nel profondo della storia, come dicevo, legata a un diverso senso della materia e della sua durata.

Eppure lui non si sentiva vicino alla Land Art…

Vero. Se noi adoperiamo i catrami, le muffe, i gobbi, le cuciture, i sacchi di Burri, abbiamo una chiave di linguaggio per capire il senso della materia e la costruzione di Giacomelli; bisogna però considerare che le fotografie si costruiscono con un progetto mentale. Giacomelli lavorava in camera oscura in maniera incredibile, controtipava i negativi per indurirli. Rielaborava molto le immagini in laboratorio; in questo modo le fotografie che stampava avevano una forte incidenza sul piano della scrittura, della grafia. Il modo di stampare di Giacomelli mi ha sempre ricordato il lavoro di Giovanni Battista Piranesi, i suoi numerosi passaggi sulla lastra prima di arrivare all’immagine finale, all’ultimo ‘stato’ dell’incisione. Questo discorso non c’entra con la Land Art, ma ha a che fare con la scrittura, la grafia e l’accento delle sue fotografie. I fotografi, anche se in apparenza non hanno una formazione accademica, hanno sensibilità e cultura precisa e conoscono molto di più di quello che la gente, guardando i loro scatti, riesce a intendere: dietro il lavoro di Giacomelli si sente l’attenzione a Burri, ma anche a Castellani e a Lucio Fontana.

Che importanza ha il tema del paesaggio nell’opera di Giacomelli?

In Giacomelli, ripeto, il paesaggio è progettato, costruito, nulla è lasciato al caso. Le sue fotografie sono sempre delle scene vuote, con rarissime figure, costruite con grande rigore. Nei suoi paesaggi c’è grande attenzione per l’ordine geometrico. Se dovessi pensare e spiegare Giacomelli come un inventore di immagini, direi a uno studente di approfondire Mondrian o Malevič, l’astrazione, e poi di guardare come quelle griglie finiscono nelle cosiddette foto ‘di natura’ di questo autore. Se non si fa questo non si possono comprendere le sue immagini. Nelle foto di Giacomelli non c’è la contemplazione o il patetismo dell’Informale, e nemmeno sublimazione, ma durezza. Proprio nei paesaggi c’è una cattiveria, in qualche maniera un pessimismo nel considerare le cose. Sono un racconto di vita e hanno il senso di un testamento.

Le serie dei Paesaggi in che rapporto stanno con il ciclo del Motivo suggerito dal taglio dell’albero?

Credo che il taglio dell’albero, con le immagini delle concrezioni, della scorza, a volte delle radici, sia un discorso sul tempo inteso come durata, come storia, proprio come nella serie dei Paesaggi. Poi si potrebbe fare un’interpretazione autobiografica, ritrovando in esso la metafora della vecchiaia, della morte, della paura. Lui aveva una consapevolezza precisa e viveva confrontandosi molte volte con la fine. Viveva la durata della vita e rappresentava l’albero come angoscia della morte. D’altronde in pittura l’albero isolato è da sempre una rappresentazione autobiografica palese.

Nelle nature di Giacomelli, pur in assenza di presenze umane dirette, forte è la componente antropomorfa, spesso come proiezione del suo sguardo, della sua immaginazione.

Nella sequenza dell’albero tagliato, abbattuto, ferito, scorticato, ritroviamo lui. L’isolamento dell’albero, il suo taglio, è una proiezione autobiografica dell’autore. Ci sono fotografi che si raccontano e parlano fin troppo e altri che parlano pochissimo, come Giacomelli. Il paesaggio ha invece soprattutto a che fare con la figura della madre, una terra madre, appunto, una figura femminile. Potremmo interpretare il paesaggio di Giacomelli come interpretiamo quello di Giorgione. Nella Venere di Dresda il paesaggio sul fondo del quadro corrisponde all’articolazione del nudo di donna in primo piano. O, ancora, certi paesaggi di Giacomelli ricordano quelli del tardo Giovanni Bellini; l’idea insomma di un paesaggio che si fa figura.

Nelle colline e nei pendii che fotografa c’è anche una componente sensuale.

Proprio la sensualità è una chiave per capire i paesaggi di Giacomelli. Lui ha uno sguardo sensuale su queste curve della terra, delle colline, vede, forse evoca, forme femminili. Coglie in questi paesaggi da un lato la dolcezza, la sensualità, dall’altro l’angoscia. Eros e thanatos, potremmo dire.

Come uno scrittore fa con un racconto, che ha un inizio, uno sviluppo e una fine, Giacomelli ha costruito vere e proprie narrazioni per immagini. Per questo le sue fotografie dei paesaggi risultano così organiche pur essendo state scattate in anni diversi.

È così. La dimensione, il contrasto, la sequenza delle fotografie è esattamente questo. Per Giacomelli era importante la scelta del ritmo e del senso narrativo che dava a ogni ciclo. In generale la chiave per comprendere le fotografie di Giacomelli è leggere le sue immagini come pagine di un diario, diario di un rapporto fra un grande autore che, attraverso le fotografie, racconta le sue ossessioni, le sue angosce, le sue paure. I grandi paesaggi di Giacomelli sono densi di paura, di un senso di morte durissimo, come molti quadri di Burri. Naturalmente Giacomelli era una figura veramente generosa, aperta, ma non direi solare. Solo a lui poteva venire in mente di realizzare fotografie come quelle di Verrà la morte e avrà i suoi occhi. Qui la pelle dei vecchi è corrotta come le terre dei paesaggi che lui fotografa.

Dalle fotografie di Giacomelli si intuisce la sua straordinaria immaginazione analogica, come forma di pensiero e di sguardo sul mondo.

Io credo che lui riconoscesse nel naturale come l’esistenza di un corpo e credo percepisse e considerasse le colline come corpi fisici, corpi da “vestire” con un aratro, un trattore, corpi da mascherare con delle coltivazioni, corpi che avevano una precisa esistenza. La sua formazione letteraria non era vicina a Montale o Saba, piuttosto poteva evocare certe poesie di Giovanni Pascoli, le Myricae, soprattutto, ovvero Cesare Pavese, in particolare il Pavese de La luna e i falò. La sua opera è tutta tesa a raccontare un’ossessione di morte ma anche la memoria di un paesaggio amato. Tuttavia la sua cultura era attenta soprattutto alla ricerca figurativa, ho detto di Burri e Fontana, ma conosceva a fondo anche l’astrazione, quella storica, indispensabile per capire l’impaginazione, la struttura delle sue opere. Giacomelli si lega comunque piuttosto alla ricerca di Paul Klee che a quella di Max Bill o di Josef Albers. Non era vicino a Morlotti, a Birolli o a Cassinari, che pure raccontavano altri paesaggi; il loro, infatti, è un paesaggio evocato, pensato attraverso Cézanne ma scomposto, corroso dalla matrice Informale. Quello fotografato da Giacomelli è invece un paesaggio vissuto, amato, stratificato di memorie dell’arte ma anche segnato dal dramma, dalla denuncia di una solitudine, dalla sconsolata consapevolezza della fine.