Lombroso e le carte mancate

Venerdì 16 settembre si è svolta la Notte degli Archivi presso il Palazzo degli Istituti Anatomici con la lettura di Giorgio Vasta dedicata alle collezioni del Museo Lombroso e del suo archivio. Così ho chiesto a Cristina Cilli, curatrice delle collezioni, e a Giorgio di poter pubblicare il suo intervento su NI.

Il testo è presente anche sul sito del museo, qui.(effeffe)

Di uova, ochette, pellicole, pagine bianche

di

Giorgio Vasta

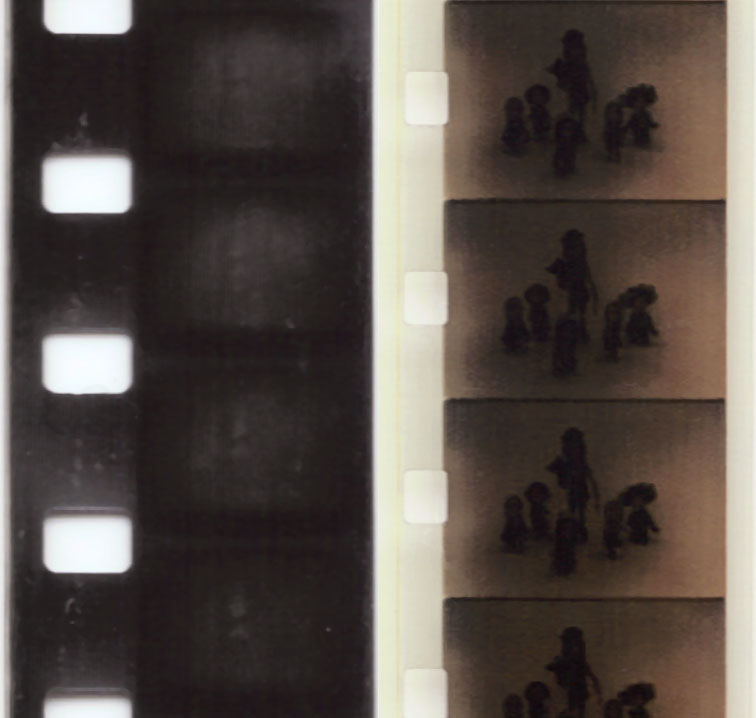

Qualche tempo fa sono entrato nello sgabuzzino di casa dei miei genitori, a Palermo, ho appoggiato una scala alla struttura metallica che fa da dispensa, mi sono arrampicato fino in cima, impolverando maglietta e pantaloni mi sono allungato fin dove riuscivo, ho portato giù un paio di scatoloni, ho frugato al loro interno e mi sono ritrovato tra le mani due scatole piatte, grigie, scalene, le ho aperte e ho tirato fuori altrettante bobine di plastica nera, rotonde, la pellicola color petrolio avvolta stretta. Nelle scatole, schiacciati sotto le bobine, c’erano due pezzetti di carta: su uno c’era scritto ROMA 1969 VIAGGIO DI NOZZE, sull’altro BATTESIMO GIORGIO 1970. Ho continuato a cercare dentro gli scatoloni, ho controllato e ricontrollato ma niente, non sono riuscito a trovare la terza bobina, quella che precede temporalmente le altre due, il filmato del matrimonio dei miei genitori.

Quello che volevo era portare le pellicole in un negozio di fotografia per farle riversare su un supporto più stabile. Il vecchio proiettore che quando ero bambino veniva usato per proiettare i filmini – un vocabolo che se ha avuto senso per alcuni decenni sta adesso del tutto scomparendo – si è rotto qualche anno fa e nessuno ha avuto voglia di farlo aggiustare, e in ogni caso mi sembrava più sensato che quelle immagini fossero conservate in modo più sicuro, sincronizzandole con la tecnologia del presente. Il presente di vent’anni fa era il nastro magnetico, e infatti già allora avevo provveduto a far riversare le pellicole in una videocassetta (a sua volta, negli anni, sparita), mentre stavolta volevo salvare tutto su un dvd. Non ritrovare la terza bobina mi aveva però innervosito, al fotografo volevo poter portare tutti e tre i reperti, la striscia che simbolicamente collega il matrimonio al viaggio di nozze e poi alla mia nascita, dunque la linea dell’orizzonte dalla quale all’inizio del 1970 ero sbucato io (anche perché sapevo che – secondo tradizione abitudini inerzia del tempo – il mio concepimento era avvenuto proprio durante quel canonico viaggio di nozze, non so se a Stresa o a Parigi).

Come accade quando si ha a che fare con qualcosa che manca, mi sono trovato a ripercorrere mentalmente quei pochi minuti di filmino scomparso: 16 aprile 1969, Palermo; all’inizio l’inquadratura della facciata dell’Oratorio di Santa Cita, la pietra tufacea bruna e porosa, un drappello di invitati che poco a poco raggiunge e percorre la scalinata, le donne che sulla testa hanno i cappellini con la veletta, gli uomini dagli occhiali con le montature nere, e poi le riprese all’interno, uno scampolo di cerimonia in una sala dalle pareti fasciate di scene della battaglia di Lepanto e di amorini che sbucano tra ghirlande di fiori; più in là, smarriti immobili nel bianco incandescente degli stucchi di Giacomo Serpotta, una ventitreenne e un ventiseienne impercettibilmente pallidi, la tensione che trapela dai lineamenti, lui che ascoltando il sacerdote continua a strofinare piano tra loro i polpastrelli di pollice e medio della sinistra, come se schioccasse le dita al rallentatore, lei che a un certo punto si osserva stupita gli anulari, forse cerca di ricordarsi in quale dei due andrà infilata la fede, negli sguardi neppure la minima idea di tutto quello che accadrà da lì a qualche minuto, di che cosa sarà fatta la distesa degli anni che li attende; a rito concluso, gli invitati in conversazione lungo il ballatoio con le maioliche, una cravatta allentata, una veletta sollevata, nelle mani qualche bicchiere, sul pavimento di pietra i luccichii microscopici dei chicchi di riso.

Ripensando a quel filmino sparito ma ricordato – così come agli altri due ritrovati e in generale a tutti i filmini di quell’epoca – mi rendo conto che nella ripresa non c’è continuità. Nel senso che quanto è stato filmato procede per frammenti: trenta secondi di ripresa, uno stacco, un’altra ripresa di venti secondi, un altro stacco, quaranta secondi, ancora un altro stacco e così via. Raramente si tratta della scelta di chi manovrava la cinepresa; a determinare quello che oggi, a posteriori, può venire considerato come un vero e proprio ritmo della memoria, era una ragione strutturale. Le cineprese familiari commercializzate soprattutto durante gli anni Sessanta prevedevano che la bobina fosse inserita nello chassis, agganciata al fuso rotante e poi caricata manualmente tramite una manopola a farfalla; raggiunta la massima lunghezza caricabile, si teneva premuto un pulsante in corrispondenza dell’impugnatura della cinepresa stessa e la pellicola scorreva; esaurita la carica occorreva dunque interrompere e imprimere di nuovo una rotazione alla manopola. Al di là delle proprie intenzioni, questa tecnologia generava una specie di montaggio immediato delle immagini, disseminando la ripresa di lacune di misura variabile durante le quali, mentre le cose, non filmate, continuavano ad accadere, l’operatore doveva riazionare la carica a molla. In sostanza l’opposto di quello che accade oggi quando a filmare qualcosa è una telecamera a circuito chiuso: nessun limite di tempo e una ripresa fissa che documenta un pezzetto di spazio.

I documenti visivi che illustrano la mia origine sono dunque strutturalmente discontinui, cosparsi di interruzioni, di assenze e mancanze, non sono lineari ma puntiformi: per arrivare a una conoscenza di ciò che accadde è necessario – come nel gioco della Settimana Enigmistica – unire tra loro i puntini e scoprire cosa viene fuori. Una circostanza che per un filologo, per uno storico oppure – per avvicinarci al contesto nel quale ci troviamo – per un conservatore museale può costituire un problema oggettivo; meglio sarebbe avere a che fare con documenti che somiglino a un occhio che implacabilmente guarda senza mai dimettersi dal proprio sguardo, vale a dire a un pieno. Per un narratore invece le cose stanno in un altro modo: a un narratore i vuoti tornano utili, le fratture sono il suo patrimonio, la mancanza il suo nutrimento naturale (non essere riuscito a trovare la terza bobina mi innervosisce, certo, ma allo stesso tempo mi sta bene, crea un’occasione).

I documenti visivi che illustrano la mia origine sono dunque strutturalmente discontinui, cosparsi di interruzioni, di assenze e mancanze, non sono lineari ma puntiformi: per arrivare a una conoscenza di ciò che accadde è necessario – come nel gioco della Settimana Enigmistica – unire tra loro i puntini e scoprire cosa viene fuori. Una circostanza che per un filologo, per uno storico oppure – per avvicinarci al contesto nel quale ci troviamo – per un conservatore museale può costituire un problema oggettivo; meglio sarebbe avere a che fare con documenti che somiglino a un occhio che implacabilmente guarda senza mai dimettersi dal proprio sguardo, vale a dire a un pieno. Per un narratore invece le cose stanno in un altro modo: a un narratore i vuoti tornano utili, le fratture sono il suo patrimonio, la mancanza il suo nutrimento naturale (non essere riuscito a trovare la terza bobina mi innervosisce, certo, ma allo stesso tempo mi sta bene, crea un’occasione).

Tutto questo mi è tornato in mente quando lo scorso giugno ho visitato per la prima volta il Museo Lombroso, e ci ho ripensato ancora quando, nelle settimane successive alla visita, ho continuato a dialogare via e-mail con Cristina Cilli, la conservatrice del museo: pur essendo colpito da tutto ciò che avevo visto e che mi era stato raccontato, vale a dire da tutto ciò che costituiva, nel discorso, il pieno, ero altrettanto colpito, in realtà molto di più, da ciò che non c’era e che non era ricostruibile, da tutte le domande alle quali non corrispondeva una risposta precisa o alle quali era possibile rispondere soltanto Non lo so, non c’è, non sappiamo dove si trova. Sentivo che i vuoti erano i miei complici.

A questo punto, prima di proseguire, mi permetto un breve intermezzo. Da qualche giorno è uscito un libro che ho scritto, parla di deserti nordamericani e di sparizioni, più precisamente dei modi in cui spariscono i luoghi, di come sparisce il tempo e di come spariscono le persone. L’altro ieri mattina un’amica, appena acquistato il libro, mi manda un sms: Nel tuo libro, dice, mancano alcune pagine, e poi mi fa l’elenco delle pagine che non ci sono (o meglio, ci sono ma sono bianche, senza scrittura). Nel pomeriggio dello stesso giorno un amico mi chiama e mi comunica la stessa cosa: È fatto apposta, vero?, mi domanda. Del resto, dice, se parli di sparizioni… Questo stesso amico mi ricorda che anche quando anni fa uscì il mio primo romanzo ci fu lo stesso problema: una parte, seppure minima, della prima tiratura presentava una serie di pagine bianche, sempre le stesse, una decina in tutto. Chi aveva comprato una copia fallata lo aveva segnalato alla libreria che aveva sostituito quella copia con una intera, la libreria aveva fatto presente il problema alla casa editrice e la casa editrice aveva chiesto spiegazioni al tipografo che, dispiaciuto, aveva allargato le braccia dicendo che non succede quasi mai, ma può succedere. E in effetti era successo, ed è successo di nuovo. Le lacune, evidentemente, mi perseguitano. Sempre lo stesso amico mi ha ricordato anche che quando ci si trovò davanti a queste copie orfane di pagine Alice, la ragazza con cui stavo allora, aveva contattato Gipi, il disegnatore – sapeva che mi piaceva molto – e gli aveva chiesto se poteva spedirgli una copia fallata del romanzo in modo che lui potesse illustrare le pagine bianche, non gli chiedeva di indovinare il frammento di narrazione mancante ma di riempire la pagina come preferiva: non doveva fare altro che colmare – disegnando – le lacune. Gipi aveva risposto di sì, Alice gli aveva mandato il libro, però poi non se ne era fatto niente, forse il libro non era arrivato a destinazione o Gipi se n’era dimenticato, fatto sta che, anche se non si è realizzata, quell’idea resta bellissima. In generale – seppure mi auguro che questo riguardi il meno possibile il libro appena uscito perché un ragionamento come quello che sto facendo non verrebbe accolto, e giustamente, molto bene – penso sia utile non farsi scoraggiare dai vuoti, ma al contrario provare a usarli, disegnare sulle pagine bianche, immaginarsi che cosa è successo quando l’operatore stava ricaricando la cinepresa e non filmava.

Fine dell’intermezzo, torniamo a parlare del Museo Lombroso, e facciamolo prima di tutto cercando di capire che cosa c’è al suo interno. In che cosa consiste il suo essere documento. Partendo da una precisazione: questo museo – lo noterete subito – è lucido e scrupoloso nella sua impostazione e nella scansione del percorso; direi persino che è torinesemente – se mi si passa l’avverbio – sobrio, meglio ancora cauto; consapevole di proporre una collezione composta in buona parte di abbagli, di equivoci, di forzature, di esasperazioni di cui è indispensabile prendere atto, affinché esserne coscienti serva da antidoto, da controveleno all’impulso che a volte avvertiamo a semplificare le cose. Su tutto questo tornerò più in là.

Tra le sale espositive che visiterete da qui a poco e ciò che è conservato nel suo archivio, il Museo Lombroso contiene una molteplicità di reperti. Vi troverete davanti a un congegno di legno e metallo che si chiama tachiantropometro, a una cassettiera estesiologica, alle trenta maschere in cera cosiddette «del Tenchini», ai crocifissi-pugnali che una banda di finti monaci usava per compiere le proprie rapine (una cosa del genere l’avevo vista solo – ed ero convinto non fosse altro che un’invenzione narrativa – in un film di Luis Buñuel del 1961 che si intitola Viridiana), a un mobile realizzato da un recluso del manicomio di Lucca che si chiamava Eugenio Lenzi (tra parentesi fate attenzione a dove, in quel mobile, è posizionata la specchiera, irraggiungibile da qualsiasi sguardo), e poi ancora all’abito-armatura di quarantatré chili che Versino – un ammalato di demenza precoce – aveva fabbricato poco per volta sfilacciando gli stracci che usava ogni giorno per le pulizie per poi intesserli tra loro. Osserverete gli orci provenienti da Le Nuove, incisi dai carcerati con scritte e disegni, tra i quali ce n’è uno con occhi naso bocca e la scritta Viva la libertà, leggerete la ricostruzione del caso del brigante Villella, e del clamoroso errore che condusse Lombroso a immaginare che la fossetta occipitale fuori misura del brigante potesse spiegarne biologicamente la delinquenza, e poi ancora vedrete un busto di Caligola e una testa frenologica, così come un altro busto di marmo di un uomo con i baffi la cui identità permane ignota (perché dal pieno del documento affiora a volte la lacuna).

Tra ciò che è contenuto negli archivi è utile citare – e mostrare in questa sede – una serie di disegni di cosiddetti «mattoidi», ritratti di criminali, tassonomie che nella loro elementarità risultano oggi tragicomiche – per esempio Ladra Tedesca, Assassino Tedesco, Brigante Italiana, Maschio Pederasta Tedesco –, fotografie di Lombroso e delle sue figlie (e vale la pena ricordare che Paola Lombroso Carrara, la primogenita – che Ada Negri descrisse così:

«Porta veramente in sé l’anima di una donna, pura e serena, consolatrice e materna, gioiosa delle piccole cure casalinghe […]»– contribuì nel 1908 alla nascita del «Corriere dei Piccoli», dove tenne la rubrica della corrispondenza, firmandosi Zia Mariù), e ancora album di anarchici e di briganti, di uomini tatuati, e poi una serie di spettri bizzarri che fanno capolino dall’angolo di alcune foto tratte dal libro che Lombroso dedicò ai fenomeni ipnotici e spiritici (un libro che da piccolo, tirato fuori dalla libreria di mia nonna, passavo il tempo a sfogliare affascinato da quelle immagini e allo stesso tempo perplesso perché non riuscivo a non accorgermi che quei presunti fantasmi erano solo figurine di carta ritagliate e incollate). L’archivio del museo contiene anche le lettere che Edmondo De Amicis inviò a Lombroso in un arco di tempo compreso tra il 18 agosto 1883 e il 5 gennaio 1893 («Caro Lombroso» è l’incipit con cui l’autore di Cuore inaugura ogni suo messaggio).

Buona parte di tutto ciò che il museo conserva al suo interno riguarda – lo accennavo prima – quelli che in sintesi possiamo descrivere come strumenti di misurazione dell’umano; qualcosa il cui principio è riassunto nella storia di Procuste, che, si narra, appostato lungo la strada che conduceva da Eleusi ad Atene, costringeva i viandanti a distendersi su un letto scavato nella pietra che gli serviva da unità di misura: a chi era troppo alto Procuste tagliava i piedi, chi invece non era alto abbastanza subiva una trazione delle gambe fino a raggiungere la lunghezza del letto. Procuste era cioè un uniformatore, qualcuno che riportava l’eterogeneità delle cose a una dimensione omogenea avendo ben radicata in mente un’idea fisica di umano alla quale pretendeva che ognuno – nonostante ognuno sia naturalmente differenza – si conformasse.

Buona parte di tutto ciò che il museo conserva al suo interno riguarda – lo accennavo prima – quelli che in sintesi possiamo descrivere come strumenti di misurazione dell’umano; qualcosa il cui principio è riassunto nella storia di Procuste, che, si narra, appostato lungo la strada che conduceva da Eleusi ad Atene, costringeva i viandanti a distendersi su un letto scavato nella pietra che gli serviva da unità di misura: a chi era troppo alto Procuste tagliava i piedi, chi invece non era alto abbastanza subiva una trazione delle gambe fino a raggiungere la lunghezza del letto. Procuste era cioè un uniformatore, qualcuno che riportava l’eterogeneità delle cose a una dimensione omogenea avendo ben radicata in mente un’idea fisica di umano alla quale pretendeva che ognuno – nonostante ognuno sia naturalmente differenza – si conformasse.

In un suo testo del 1878 Lombroso esprime una fiducia incondizionata «nel trionfo delle cifra sulle opinioni vaghe, sui pregiudizi, sulle vane teorie». A determinare parte del suo pensiero, in continuità con l’idea di conoscenza titanicamente onnicomprensiva propria del positivismo, era il bisogno di ridurre se non addirittura di estinguere l’incoerenza, il non poter sopportare che se ci si confronta con le cose dell’umano è inevitabile (e giusto) che i conti non tornino mai. Dell’umano, Lombroso sembrava non riuscire ad accogliere la strutturale ambiguità, il fatto che ciò che siamo esiste sempre nell’oscillazione, nell’instabilità, nel brusio, e che per quanto si possa esasperare il desiderio di estorcere alle cose significato – persino presumendo, o meglio pretendendo, che possa e debba esistere, nelle nostre esistenze, un ideale equilibrio vitruviano – le cose restano incerte, tenacemente spurie, irriducibili a un sistema di misure dato.

Ed è proprio questo ciò che del Museo Lombroso mi sta più a cuore e che proverò adesso a condividere con voi: non l’apparentemente misurabile ma lo smisurato, l’umano incontenibile; quella sostanza vulnerabile che solo a stento, e in modo sempre incerto, si può provare a dire.

Raggiunta la sala numero 5 vi troverete davanti a una serie di teche di vetro. Chinatevi in avanti, forse sarà necessario piegare leggermente le ginocchia e flettersi sulle gambe; è una postura che addolora la schiena, è vero, ma ne vale la pena. In uno dei ripiani inferiori, oltre i riflessi del vetro, vedrete una scatola di ferro scuro; dalla scatola affiora un brulichio colorato di forme piccolissime, un magma lieve, volatile, si ha addirittura la sensazione che la teca protegga questa miriade di minuzzoli dal rischio di essere spazzati via al primo soffio di vento. Restate chini, continuate a guardare; vi accorgerete che quelle impercettibili morfologie composte di parti piatte e di spigoli sono frammenti di carta piegati e ripiegati e ripiegati ancora a formare, secondo un origami rudimentale, minuscole ochette. Nient’altro che questo: una covata di ochette, poco meno di seimila, che viene fuori da un cratere di ferro (un contenitore che, guardandolo bene, è un lago davvero troppo piccolo per accogliere questa massa pulviscolare di uccelletti). Una nota informa che le ochette sono state costruite usando quadratini di carta di tre centimetri per lato, su un quadratino c’è un timbro che reca la data del 30 ottobre 1887. Autore unico di questa nidiata di carta modellata è un ricoverato del manicomio di Collegno di cui si ignora il nome.

A questo punto non modificate la vostra postura. Lo so, la regione lombare duole, ma davvero ne vale la pena. Lasciate le ochette e spostate lo sguardo verso sinistra; dovreste vedere qualcosa che somiglia a un fiore bianco screziato di giallo e di azzurro; più precisamente, sostenuto da una piccola base di legno, c’è una specie di bocciolo di camelia, volendo essere ancora più precisi potrebbe essere il bocciolo di una camelia japonica, una varietà bianca che fiorisce tra febbraio e aprile, vive quieta nelle penombre, teme i ristagni d’acqua e soprattutto le gelate. Il bocciolo trapiantato oltre il vetro della teca ha un che di ambiguo, i petali sono elegantemente incurvati ma rivelano una specie di rigidità, sembra che nel disegno di quella corolla il morbido e il duro si siano improvvisamente combinati, a imporsi è la percezione di qualcosa di extratemporale. Continuando a guardare questo bellissimo fiore fossile vengono in mente i versi – dedicati non ai petali della camelia ma a quelli della rosa – che Rilke fece incidere sulla sua lapide: «Rosa, pura contraddizione: piacere d’essere il sonno di nessuno sotto tante palpebre».

Solo adesso ha senso accostarsi ancora un poco al vetro e leggere la nota informativa. Sul micropiedistallo di legno non c’è nessun fiore, per lo meno nessun essere vegetale, ma ciò che M. – non se ne conosce il nome per intero – una donna di Ginevra affetta da monomania persecutoria, costruì assemblando tra loro gusci d’uovo. Non petali, dunque, ma lembi calcarei decorati.

Scrive Lombroso:

7° Un carattere comune a molti è la completa inutilità dei lavori a cui attendono; così una tale M., ginevrina, affetta da monomania persecutoria, consumò interi anni in lavori sopra fragili uova e su limoni, lavori che, malgrado fossero bellissimi, non poterono giovarle nella fama, perché essa li teneva gelosamente nascosti; né io, a cui pure ero affezionata, potei vederli, se non quando morì.

A questo punto dobbiamo fermarci un momento per fare una cosa che non è né immediata né scontata.

Mi spiego.

È naturale che davanti alle ochette del ricoverato del manicomio di Collegno e ai fiori d’uova di M. proviamo un senso di stupore, così come un senso di divertimento nonché di tenerezza. A colpirci non è soltanto che qualcuno abbia lavorato con il fragile conferendo valore all’irrilevante, accogliendo e risignificando i rifiuti, ma soprattutto – credo – che tutta questa delicatezza e tutta questa cura provengano da due persone alle quali tenderemmo a non attribuire la capacità di dare forma a qualcosa del genere – oppure sì, siamo disposti ad attribuire loro questa capacità considerandola però la parte lieve, amorevole, creativa (per usare un termine che ci rassicura) di una patologia psichica: il residuo dolce di una sostanza cupa e amarissima. In un certo senso, fatte – come si dice – le dovute proporzioni, il modo di pensare di Lombroso.

Proviamo allora a non limitarci al nostro stupore, alla registrazione intenerita dell’anomalia, al compiacimento davanti al bizzarro. Proviamo cioè a pensare che quei pezzetti di carta e quei gusci d’uova non siano qualcosa che si esaurisce in una contemplazione commossa o sorridente, ma qualcosa che rimanda ad altro, reperti che guardano fuori scena, in direzione di un altrove reale al quale non è scontato che prestiamo attenzione. Dunque non confondiamoci, non distraiamoci, facciamoci carico della nostra immaginazione, decidiamo di vedere quello che non si vede. Tornando al discorso da cui siamo partiti, penetriamo nelle lacune e trascorriamo un po’ di tempo al loro interno.

E allora prima di tutto stacchiamoci dalla carta e dal calcare e risaliamo lungo le mani – significa che è arrivato il momento di inventarle – che quella carta e quel calcare hanno modellato. Le mani del ricoverato di Collegno sono chiare, coniche, hanno il palmo largo, le nocche brune leggermente screpolate (sembra che nei solchi di pelle che sormontano le nocche sia caduta una pioggerella di limatura di ferro), le dita sono sottilissime, falangi falangine e falangette sono cosparse di piccoli tagli scuri, le lunette delle unghie insistenti. Quando per prendere qualcosa, o per piegare la carta, le dita si richiudono a becco, il movimento è saldo tranne per il mignolo della destra che prende a tremare autarchico, frenetico, separato dal resto della mano, come la coda di un cane in miniatura.

Le mani di M. sono invece scure e annodate, cartilaginee, ossificate, talmente magre che del metacarpo sembra di percepire, sotto un velo di pelle, l’accrocco degli ossetti che ne regolano l’articolazione; l’impressione, continuando a guardarle – a immaginarle, ma immaginare è solo un altro modo di guardare – è di trovarsi al cospetto di una rovina, nel senso che delle mani di M. si riconosce in filigrana quella che fu un’architettura magnifica, una gloria della struttura di cui sono sopravvissute le vestigia; l’anulare della sinistra – lo notiamo adesso – è lesionato in due punti, dove le falangi si articolano, tanto che nel ritagliare i gusci in petali quel dito se ne sta tra le altre dita per conto suo, estraneo, dissociato, il compagno ottuso che non sa accordarsi al lavoro degli altri intorno a lui. Ci sarebbe da chiedersi quando M. si è procurata quelle lesioni – a undici anni oppure a trentaquattro o a cinquantadue, o magari a ventitré – e in che modo – se la lama di un coltello le è scivolata fino alle dita mentre incideva una forma di pane duro, o mentre al lavoro in una filanda immergeva a mani nude i bozzoli dei bachi da seta nell’acqua bollente, oppure estirpando tenacissime radici dai solchi terrosi di un campo da ripulire per la semina, o nel maneggiare senza protezione il fosforo bianco in una protofabbrica di fiammiferi di fine Ottocento.

Adesso che del ricoverato senza nome di Collegno e di M. di Ginevra abbiamo inventato le mani, sappiamo che ancora non basta. Dai loro polpastrelli dobbiamo risalire lungo i polsi e poi percorrerne gli avambracci continuando a fare attenzione a tutto ciò che c’è – dunque a tutto ciò che decidiamo ci sia, per esempio quella vena lunghissima che solca il braccio di M., di un verde che in alcuni punti diventa blu, irregolare, tortuosa, un serpentello di sangue fisiologico che ogni tanto M. si sorprende a guardare, e una volta le è anche successo di sognarselo, quel frammento di vaso sanguigno, del sogno non si ricorda più niente se non che a un certo punto la vena si sollevava oltre la pelle dell’avambraccio e se ne andava via proliferando nello spazio intorno a lei –, e dopo gli avambracci dobbiamo risalire lungo le braccia e le spalle e dilatare la nostra immaginazione fino a percepire le schiene – su quella del ricoverato di Collegno una nitidissima costellazione di nei sembra il riflesso cutaneo del Grande Carro dell’Orsa Maggiore, soltanto che, al di là di noi in questo momento, nessuno la guarda, nessuno lo sa, soltanto una volta, una sola, è successo che una donna (non sappiamo chi sia, dovremmo decidere di inventare anche lei) abbia osservato questi corpuscoli bruni sulla schiena dell’uomo e senza averne una consapevolezza precisa ha pensato proprio alle stelle, poi si è chinata su quel cielo di carne e ha baciato un punto intermedio tra Alcor e Mizar –, e ancora dobbiamo comporre le loro teste, i loro visi, gli occhi il naso la bocca, i corpi interi, i loro nomi, e dobbiamo farci carico delle loro storie individuali, vale a dire di tutti quegli accadimenti logici o assurdi che li hanno modellati incisi modificati, che ne hanno assecondato il percorso o che lo hanno reso insostenibile, dobbiamo poco per volta comporre le loro biografie senza trascurare neppure uno strato, neppure un sedimento, neppure un pigmento, immaginando le situazioni, la fatica, il piacere, tutto quello che ha dato forma a un’epoca della loro vita o che non è andato oltre il barlume, ogni istante possibile, e soprattutto dobbiamo immaginare il tempo necessario a fabbricare una per una quelle figurine animali e quella camelia d’uovo, un tempo in cui c’è la passione ma c’è anche la noia, la concentrazione e il nulla, tutto ciò che ha a che fare con il senso e ciò che resta pura e semplice umanissima dissipazione.

Solo allora, immaginato l’immaginabile di quelle esistenze così da renderle il più possibile reali, ha senso tornare a guardare gusci e ochette, a quel punto percependoli in un altro modo, non tanto con un senso di benevolo stupore e neppure con un senso di pietà – perché non si tratta di avere pietà – ma con un senso di rispetto, perché il rispetto – riuscire a percepire quello che non c’è, chi non abbiamo mai conosciuto, percepire l’altro e l’altrove ad altezza occhi, senza condiscendenze, con uno sguardo radicalmente terrestre – è una forma di conoscenza, e allora adesso ha senso tornare anche a quel 16 aprile del 1969, o meglio a ciò che di quel giorno dovrebbe essere la testimonianza, e dunque alla pellicola scomparsa, al documento che manca, al tempo che non risponde all’appello, al mio tentativo di ricordare – che è ancora un altro modo ancora di immaginare – dove non ero, ciò che è accaduto quando non esistevo, mio padre e a mia madre seduti uno accanto all’altra dentro l’Oratorio di Santa Cita, intorno a loro lo strepito muto della battaglia di Lepanto e gli amorini meditabondi, mio padre che continua a strofinare pollice e medio della sinistra, sembra voglia suscitare una scintilla da una pietra focaia, tra qualche secondo il sacerdote se ne accorgerà e non saprà cosa pensare, mia madre che non smette di fissarsi gli anulari mentre sua madre – mia nonna, che però per il momento è ancora soltanto la madre di mia madre che non è ancora mia madre – la fissa a sua volta, vorrebbe intervenire, domandare a sua figlia di darsi un contegno, decenza, equilibrio, di non avere così tanta paura, ma non c’è tempo per dire qualcosa e forse non c’è proprio niente, mio padre e mia madre se ne stanno lì, nel bianco barocco, introvabili, trasformati in lacuna, indistinguibili dal ricoverato senza nome di Collegno e da M. ginevrina, un’unica stirpe di genitori e progenitori dispersa nello spazio e nel tempo, Paolo e Lilla concretissimi in quell’istante di fine anni Sessanta eppure anche loro, come tutti, come le vite degli altri che ininterrottamente siamo, eternamente dileguati – piacere d’essere il sonno di nessuno sotto tante palpebre –, e dunque o mi rassegno al fatto che di mio padre e di mia madre io non so niente oppure devo vestire d’invenzione anche le loro lacune, devo strategicamente mentire anche le loro esistenze, dare forma alle loro espressioni incerte che precedono il sì, al viso quadrato di mio padre quando non era ancora mio padre, alla fronte larga e al naso adunco di mia madre undici mesi prima di partorirmi, e devo arrivare a comprendere che in tutto questo non c’è niente di strano, tanto meno di male, perché quello da cui proveniamo è sempre l’incongruenza, l’ambiguità, la sfasatura, il tremolio autarchico di un mignolo, un anulare dissociato dalle altre dita della mano, ciò da cui proveniamo sono quei secondi di ripresa mancanti durante i quali la vita reale continua ad accadere, secondi che diventano minuti ore giorni anni una vita intera, e a quel punto, anche se è l’aprile del 1969 e non sono ancora nato, quello che devo fare è penetrare anch’io nella lacuna, percorrere l’interno dell’Oratorio guardando le forme curvilinee degli stucchi, le battaglie, gli amorini, e inoltrandomi in tutto quel bianco devo superare gli invitati seduti sulle loro panche e raggiungere quei due fermi davanti all’altare; poi, chinandomi, raccoglierò in una mano le dita di mio padre per sentirne il tremolio, nell’altra quelle di mia madre, toccherò il suo anulare rotto, mi avvicinerò ancora di più e dirò loro sottovoce che va tutto bene, va tutto bene, perché nessuno ha idea di che cosa c’è più in là, nell’umano smisurato e vulnerabile, e di che cosa accadrà, neppure la minima idea, e a quel punto, a chi sarà mio padre e a chi sarà mia madre e adesso è solo un grumo di esitazione e di futuro, chiederò di alzarsi e di muovere un primo passo, un altro, un altro ancora, e di rischiare, di fidarsi, e poi mi allontanerò con loro nel silenzio da cui avrò origine.

Bellissima pagina. C’è nella scrittura di Giogio Vasta una geografia del passato.

Lo scrittore vede frammenti. Non cerca da colmare l’assenza, la scomparsa, l’oblio. Cerca lo strato nel mondo odierno.

E’archeologo.

Perché la nostra infanzia, gli anni 70, sono già Storia lontana.