Angela Carter, la maga buona

di Salman Rushdie

La prima volta che incontrai Angela Carter fu in occasione di una cena in onore dello scrittore cileno Jose Donoso, a casa di Liz Calder, che all’epoca era l’editrice di noi tutti. Il mio primo romanzo sarebbe uscito di lì a poco, mentre Angela aveva appena pubblicato il suo libro più oscuro La passione della nuova Eva. Io ero un suo grande fan. Donoso arrivò agghindato come un Buffalo Bill ispanico, con tanto di pizzetto brizzolato, giubbetto con le frange e stivali da cowboy, e continuava, come potei osservare, a trattare Angela in modo terribilmente condiscendente. Stupito dalla sua apparente ignoranza dell’opera della scrittrice, gli feci una lunga ramanzina informandolo che la donna con cui stava parlando era la più brillante autrice inglese. Angela rimase positivamente impressionata. Alla fine della serata ci piacevamo a vicenda. Fu la prima grande scrittrice che incontrai in vita mia, e un’amica fedele, sincera, una fonte continua d’ispirazione.

Quando venni a sapere che aveva un cancro, la chiamai al telefono e ne parlammo. «Angela», le dissi, «c’è solo una cosa da fare. Devi sconfiggerlo, tutto qui». «Sì» – parlava strascicando le parole in modo lento e cupo – «ma come la mettiamo con la mia fascinazione per il fatalismo orientale?». «Stammi a sentire», le dissi, «l’orientale della famiglia sono io. Potresti cortesemente lasciare a me il fatalismo e occuparti della tua dannata vittoria?». «Oh», disse come sorpresa da quello che le appariva un buon suggerimento, «ok». Poi combatté come un demonio, lottò contro la morte con tutte le sue forze e tutto il suo coraggio, ma anche con la sua sagacia, il suo umorismo, il suo senso del ridicolo, la sua rabbia. La morte ringhiava e lei le mostrava il dito medio. La morte la lacerava e lei le faceva la linguaccia. Alla fine perse. Ma vinse, anche, perché nel suo furioso ridere, nella sua infuocata satira sulla propria morte, nel suo sgonfiare ciò che Henry James aveva pomposamente definito la «cosa distinta», ridimensionò la morte: nessuna cosa distinta, piuttosto un piccolo, sporco clown assassino. Dopo averci mostrato come scrivere, dopo averci aiutato a capire come vivere, Angela ci insegnò come morire.

Lo voglio dire ancora una volta: Angela Carter è stata una grande scrittrice. Lo ripeto perché a dispetto della sua fama mondiale, per qualche ragione qui in Inghilterra non ha mai avuto il riconoscimento che meritava. Certo, molti scrittori sapevano che era una rarità, una mosca bianca senza pari in tutto il pianeta; e, allo stesso modo, lo sapevano tanti lettori da lei ispirati, stregati. Ma chissà perché non le fu dato il posto che le apparteneva – al centro, al cuore stesso della letteratura della sua epoca. Ora che è morta non dubito che in breve tempo apparirà chiara la portata dei suoi successi. È triste che gli scrittori debbano morire per poter trovare il proprio posto nel pantheon. Di sicuro Angela Carter sapeva quanto valeva. Ma avremmo potuto dirle più spesso, e con più convinzione, che anche noi lo sapevamo.

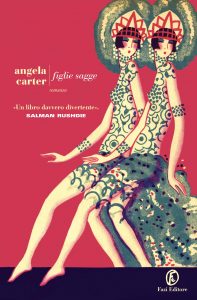

L’ultimo romanzo di Angela, Figlie Sagge, è anche il più bello. Lì sentiamo dispiegarsi in tutta la sua ricchezza la sua voce autentica, quella che impiegava anche fuori dalla pagina. Il romanzo è scritto con il suo inconfondibile marchio di fabbrica, uno spietato umorismo. Ride spensierato mentre fa a pezzi il secolo con i suoi motti di spirito. Come tutte le sue opere, è una celebrazione della sensualità della vita. Soprattutto celebra chi si trova dalla parte sbagliata, e anche chi è nato nel letto sbagliato. È una pernacchia rivolta da South London all’altra sponda del Tamigi, un inno alla bastardaggine (e il romanzo è una forma bastarda, non va dimenticato, per cui i romanzieri dovrebbero sempre stare dalla parte dei bastardi). Carter era una che prendeva per i fondelli, una profanatrice di mucche sacre. Nulla le era più caro di un ostinato – ma anche allegro – anticonformismo. I suoi libri ci liberano dalle catene, rovesciano le statue dei boriosi, demoliscono i templi e i commissariati della rettitudine. Traggono forza e vitalità da tutto ciò che è iniquo, illegittimo, basso. Sono senza eguali, e senza rivali.

Con la morte di Angela Carter la letteratura inglese ha perso la sua maga, la sua benevola strega-regina, un’artista geniale dotata di una buffa grazia. Noi che abbiamo perso un amica non vogliamo credere che non ci saranno più interminabili conversazioni al telefono con quella voce che poteva alzarsi ai vertici di passioni scatologiche o sprofondare, nei momenti più bui, in una sorta di bambinesco sussurro. Ormai privi della Regina delle Fate, non siamo più capaci di riprodurre la magia che può salvarci. Né desideriamo essere salvati, non ancora. Fissiamo l’enorme vuoto con cui la sua morte ci ha lasciato e, senza staccare lo sguardo dal cratere della nostra perdita, la ricordiamo.

È morta il 16 febbraio del 1992. Tre settimane prima le avevo dato una copia di un lungo saggio che avevo scritto su uno dei suoi film preferiti, Il mago di Oz. Le avevo chiesto se potevo dedicarglielo, lei aveva acconsentito. Tristemente, non ho mai saputo se fosse riuscita a leggerlo. Ma almeno in quella dedica potei dire in parte quello che provavo. Quando Dorothy chiede alla Strega Buona Glinda se il Mago di Oz è buono o cattivo, Glinda risponde dicendo che «è un buon Mago… ma molto misterioso». Il Mago di Oz è un impostore, si scopre alla fine. Angela Carter era una maga buona, forse la migliore.

[traduzione di Nicola Vincenzoni]