La scelta dell’imam, la fine della lingua e la rivoluzione/1

di Antonio Montefusco*

Moi, tu le remarques bien, je ne parle guère le français. Pourtant, avec toi, je préfère cette langue à la mienne, car pour moi, parler français, c’est parler sans parler, en quelque manière, sans responsabilité, ou, comme nous parlons en rêve.

[Thomas Mann, La montagna incantata]

M. Toninelli, Dante, La Divina Commedia a fumetti, 2015

M. Toninelli, Dante, La Divina Commedia a fumetti, 2015

***

Prime osservazioni a partire da Luca Salza, Il vortice dei linguaggi. Letteratura e migrazione infinita, Mesogea, Messina 2015.

1.”Nel film La terrazza di Ettore Scola, un gruppo di intellettuali vive una crisi senza ritorno, sul proscenio abusato di un salotto esterno tipicamente romano: gli anni ’80 sono alle porte; la complicità si è consumata; si può sperare nell’ironia e nell’assorbimento inavvertito delle novità più inquietanti del decennio precedente. Fino a poco tempo fa, su youtube si poteva godere di una scena-chiave del film, che arriva all’incirca a metà della sua durata (oggi il link non è più attivo per ragioni di copyright). Nella piazza davanti al palazzo romano in cui risiede uno dei protagonisti, Amedeo – Ugo Tognazzi, arriva il fruttarolo; la sora Lella, portinaia dello stabile dove si svolge il rito stanco dell’autorappresentazione – che porta dritto dritto alla Grande bellezza di Sorrentino – lo rimprovera perché la sua voce squillante disturba la scrittura dello sceneggiatore, già afflitto da crisi e fautore di promesse non mantenute.”

Lo scambio di battute è fulminante. La portinaia spiega al fruttivendolo che cosa sta scrivendo Amedeo – Ugo Tognazzi: «una vicenda sommaria e sciatta, che scade nel bozzettismo più vieto…». La sora Lella incespica sulla parola bozzettismo; così fa anche il fruttivendolo, che completa la battuta come leggendo un copione ininterrotto «inzeppata di battute di seconda mano, che non nascondono una sostanziale povertà di ispirazione…» Il secondo personaggio perde il ritmo all’altezza dell’accumularsi di nasali, incapace di evitare la pronuncia romanesca nun per non. Riprende la portinaia: e, prima di passare al «che, pe’ piacere, po’ tirà più in là», evidente recupero di un settore del linguaggio più idoneo al personaggio, conclude con un magnifico, e irrelato, «musiche di Armando Trovaioli.» L’effetto comico è qui derivato, sul piano orizzontale, dall’utilizzo successivo di due variazioni diastratiche (in sociolinguistica, quelle relative alla stratificazione sociale del parlante) dell’italiano, mentre sul piano verticale, nel momento della citazione, è evidentissima la mancata corrispondenza tra situazione comunicativa e livello di alfabetizzazione del parlante (si gioca, dunque, sul piano diafasico). Scola non è nuovo alla trovata: basta pensare alla scena dello psichiatra in Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), dove il dislivello linguistico viene giocato, piuttosto, sul piano dell’adesione al plot del setting psicanalitico da parte della fioraia del Verano Adele Ciafrocchi.

https://www.youtube.com/watch?v=JYtWEdlkQDE

Nel caso de La terrazza, il nucleo innovativo se non radicale è costituito, piuttosto, dalla balbuzie degli emittenti, incapaci – anche su un piano fonologico – di aderire agli stanchi argomenti da terza pagina di quotidiano che affollano le serate all’aperto dei protagonisti.

Questa mancata corrispondenza rappresenta un uso della lingua di tipo minore, che Gilles Deleuze ha descritto in più sedi, definendolo in Mille piani, e declinandolo poi alla prova di autori letterari (Kafka, soprattutto, ma anche Beckett) e teatrali (in particolare, Carmelo Bene): deterritorializzazione, politicizzazione immediata della parola e slancio collettivo rappresentano, per Deleuze, i caratteri di una possibile collocazione dell’uso del linguaggio fuori dal canonico-nazionale. È su questa base, per citare Kafka, che la letteratura diventa un affare del popolo, nel senso che, laddove lo scrivente non utilizza la sua lingua materna, o la utilizza da una posizione non identitaria (perché migrante, ad esempio) o linguisticamente non univoca (in regime di bi- e multilinguismo), si innesta la possibilità di un uso progressivo se non rivoluzionario della letteratura. Uno dei mezzi più riusciti per rendere minore la lingua è la balbuzie: praticata in senso stilistico da Carmelo Bene (e in una modalità che contempla l’integrazione con una mimica di tipo rinunciatario e non esibito), e nella direzione di una crescita concentrica, a partire dall’accumulo di elementi grammaticali, nel magnifico poema Comment dire di Beckett, la balbuzie, invece di essere segno tangibile di cattiva scrittura, diventa mezzo indispensabile per indagare e utilizzare i confini del linguaggio: «quando la lingua è così tesa da mettersi a balbettare… tutto il linguaggio raggiunge il limite e si confronta con il fuori», così nel breve Bégaya-t-il… di Critica e clinica (traduzione mia). In questa tensione, si tende a perdere anche la pregnanza delle categorie socio-linguistiche, che eviterò dunque di utilizzare, non solo per una maggiore chiarezza, ma anche perché negli esempi citati tenderò a passare costantemente da un livello all’altro dell’analisi.

La sora Lella e il fruttivendolo, in un doppio volutamente unitario, balbettano la lingua disarticolandola, denunciano i livelli oppressivi del linguaggio, mostrando le vie di fuga rispetto a una lingua non solo maggiore ma soprattutto falsamente univoca e unitaria. La scena è eccezionale perché il cinema italiano ha utilizzato il dialetto quasi unicamente in direzione della storpiatura a fine comico – tranne qualche caso di mimesi linguistica, che mi pare comunque limitata a Pasolini e Olmi– e quindi con il torto di costituire un parallelo del progetto di standardizzazione dell’italiano che andava ad allargarsi ad un numero di parlanti sempre maggiore (grazie, in particolare, alla televisione e alla scolarizzazione di massa). Con l’eccezione, significativa, di Totò, la cui inventività linguistica è effettivamente il risultato di un linguaggio che si ibridizza fin quasi alla diaspora: ne è l’essenza l’ambulante Lumaconi protagonista di Totò le Mokò, ambientato in un paese arabo di lingua francese. Lo ricorda – non senza un pizzico di orgoglio partenopeo – Luca Salza nel volume Il vortice dei linguaggi. Letteratura e migrazione infinita, dove, in 6 intensi capitoletti, si propone un viaggio affascinante attraverso un gruzzolo significativo di questi esempî di uso minore del linguaggio e della letteratura, che oggi, di fronte al flusso delle migrazioni, assume un significato nuovo e attuale. Parto da questo volume, proponendo un ragionamento laterale che si concentrerà, essenzialmente, sulla peculiarità dell’italiano come lingua-mondo dotata di un forte potenziale di ospitalità linguistica. Per ciò fare, metto da parte un’analisi ortodossa, preferendogli un percorso a ostacoli tra fonti diverse, che facciano slittare continuamente il ragionamento tra i diversi usi del linguaggio e le loro storie simboliche.

2. Salza scrive un saggio anomalo, bifocale, incentrato su due aree culturali precise – quella francese e quella italiana – proponendo un percorso che, partendo dalla tendenza migratoria dell’Homo sapiens, descrive e mette alla prova un paradigma culturale secondo il quale lingue e culture vivono una tendenza irreversibile all’unità. Il processo di globalizzazione accelera da un punto di vista economico e sociale questo processo, contribuendo, tramite l’irresistibile ascesa dei fenomeni di migrazione, a ibridare continuamente lingue e culture. Teorizzazioni celeberrime e miti fondativi vengono ripresi e rielaborati in vista di una realizzazione di fatto di quella che Édouard Glissant, autore antillese e francese, aveva preconizzato come letteratura del Tout-monde: un progetto di creolizzazione totale del linguaggio, che impone la scrittura «in presenza di tutte le lingue del mondo» come risposta e trasformazione al caos della globalizzazione capitalistica: «La mia lingua la deporto e la scuoto non nelle sintesi, ma nelle aperture linguistiche che mi permettono di concepire i rapporti delle lingue fra di loro oggi sulla faccia della terra – rapporti di dominazione, di connivenza, di assorbimento, di oppressione, di erosione, di tangenza ecc. – come il fatto di un immenso dramma, di un’immensa tragedia da cui la mia lingua non può salvarsi né essere esente.» (Introduction à une poétique du Divers, Paris 1996, p. 40).

In maniera non del tutto esplicita, Salza suggerisce che questa prospettiva sia praticabile oggi, qui e ora, nel contesto europeo; il quadro che la rende possibile è la globalizzazione e la conseguente spinta allo spostamento di migliaia di persone. Ma il presupposto non è solo quello strutturale-economico; Salza, infatti, indica – ma sempre in una maniera fortemente irregolare, con un’argomentazione mai organizzata gerarchicamente ma che procede per frammenti e illuminazioni – quella che, con qualche approssimazione, si può indicare come una “genealogia” di tale spinta al métissage.

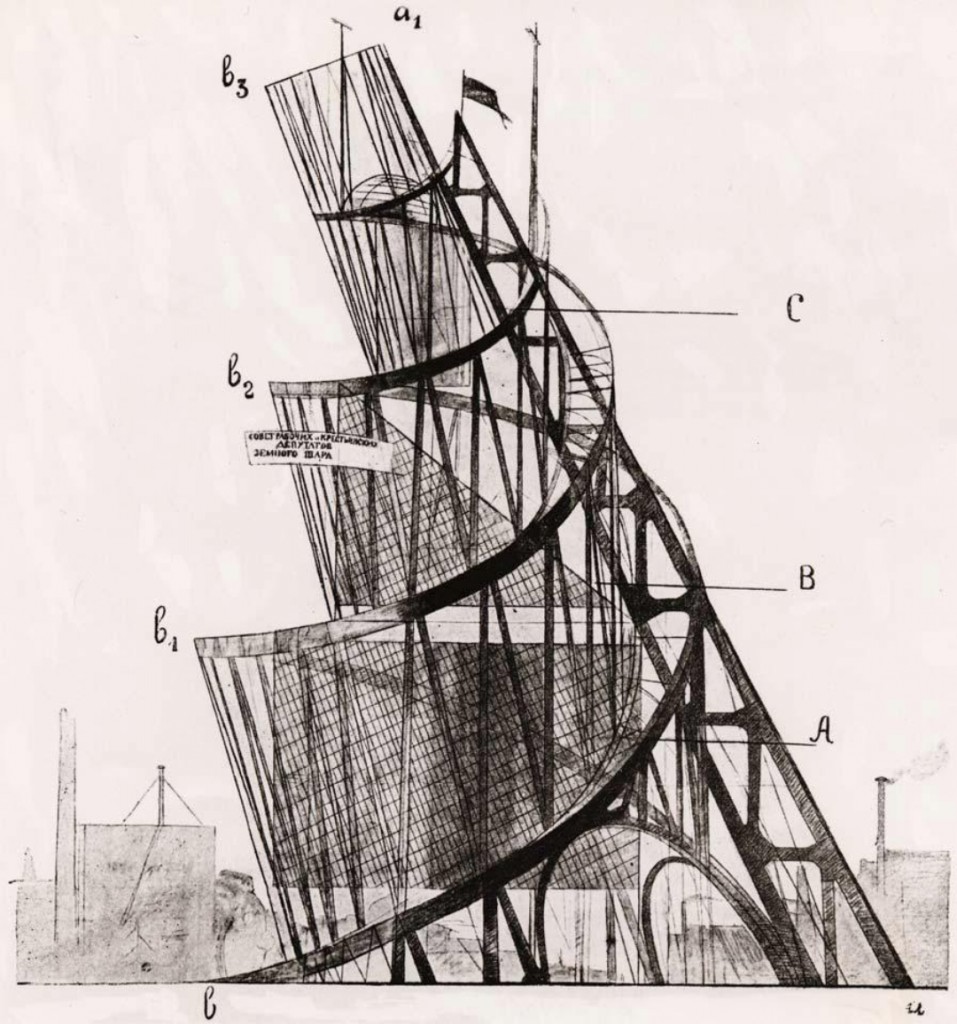

Questa genealogia è totalmente spuria: Salza si riappropria del mito babelico di dispersione linguistica secolarizzandolo in senso quasi operaista – ed è perlomeno necessario ricordare che già Dante aveva proposto un paradigma di corrispondenza tra lingua e mestiere quale effetto della costruzione della Torre – riallacciandola al progetto di torre cilindrica di Tatlin, ufficialmente incaricato dal novello dipartimento di Belle Arti dei soviet per dare una sede alla nuova Internazionale comunista. Il progetto non si realizza – e questo è un segno inquietante dell’insufficienza linguistica del progetto comunista per come si è andato a realizzare.

Altro mito fondativo è quello del primo popolo ferino, rappresentato dai “bestioni” di Giambattista Vico, che parlavano un’unica lingua destinata a individuarsi, localizzarsi e mescolarsi con gli spostamenti e la trasmigrazione. Il compito della Scienza nuova è quella di riunificare questa lingua mentale comune non nella direzione pangiacobina della lingua universale di Leibniz o della Weltliteratur di Goethe, quanto nel continuo lavorio intorno alla differenza linguistica, allo scarto di significato presente nel passaggio da una lingua all’altra. Esempio straordinario è quello del Dictionnaire européen des intraduisables diretto dalla specialista di sofisti Barbara Cassin, che propone in forma di dizionario una serie di parole che risultano intraducibili, ovverosia che perdono, nella traduzione, parte della loro consistenza semantica. Ciò significa che la loro lemmatizzazione in una lingua piuttosto che in un’altra è, in qualche misura, accidente significativo: esempio tra tutte, la parola russa “pravda”, con il suo significato sempre in bilico tra “verità” e “giustizia”.

Un ricco corpus di testi viene dunque messo alla prova di questa genealogia e di questa prospettiva: ma al centro di un canone distorto, che si nutre di letteratura e cinema, si installa ben in vista il plurilinguismo “socialista” di Joyce; nella filiazione italiana, si indica il pluristilismo antifascista del Pasticciaccio di Gadda quale erede di una linea tipica, originata con Dante, e produttiva anche oltreconfine: l’esempio dello scrittore della Martinica Chamoiseau, che unisce la lotta di Gadda (autore amato e ampiamente citato da Chamoiseau) contro l’unicità della lingua alla tendenza al Tout-monde di Glissant, è sorprendente. D’altra parte, su un terreno invece più prossimo alla stessa possibilità di parola dell’escluso dalla lingua, si misura l’incomunicabilità della lingua del terrorismo brigatista che il bimbo di nome Nimbo adotta ne Il tempo materiale di Vasta, e al quale la bambina creola risponde con il silenzio. Il silenzio della bambina creola rappresenta, evidentemente, l’esclusione dalla stessa possibilità di espressione che un certo ordine simbolico impone a una parte della comunità: i subalterni, dunque, sono privati di parola; da questa posizione si può, però, rispondere con la disarticolazione del linguaggio, come nella non-lingua di Charlot in Tempi moderni, che diventa, rispetto alla lingua nazionale, una lingua «federatrice e universale».

3. Salza propone, di conseguenza, una costellazione testuale in cui da una parte la posizione diasporica dell’emittente o del parlante rispetto alla lingua (che quindi viene usata da un non madrelingua o da un madrelingua non appartenente all’intreccio identità nazionale / identità linguistica) e dall’altra la tendenza all’unificazione linguistica nel quadro di una continua ibridazione sperimentata dalla condizione migrante così come dalle sperimentazioni letterarie pluristilistiche (da Dante a Gadda) fanno emergere una lingua non standardizzata ma continuamente disincarnata rispetto allo spettro dello Stato Nazione. In un tale approccio, convivono slancio politico e fenomeni linguistici e simbolici differenti.

Salza fa riferimento al film Dernier maquis del franco-algerino Rabah Ameur-Zaïmeche, in cui il padrone della fabbrica – di nome Mao – decide di costruire una moschea per i propri dipendenti. Mao decide anche, però, di nominare dall’alto l’imam, senza cioè la consultazione dell’assemblea dei fedeli che è necessaria: e a questo sopruso reagiscono con violenza gli operai, allacciando un inedito cordone di solidarietà con la vecchia guardia sindacale, utilizzando gli strumenti tradizionali del conflitto (lo sciopero), arrivando addirittura alla distruzione della fabbrica. Ovviamente, c’è qui la sorpresa e la capacità di “osare” di un regista che rovescia i paletti tradizionali che circondano il conflitto, e che una tradizione radicalmente occidentale e illuminista ha divaricato definitivamente dalla religione. Ma a parte la sorpresa di una moschea che diventa luogo di conflitto d’avanguardia, mi pare che il punto sia altrove. Nel film viene presentato come spazio cognitivo centrale nel conflitto la presa di parola. Intravedo in questa dislocazione un’allure tutta repubblicana, se pensiamo al fattore scatenante delle vicende rivoluzionarie del 1789: anche lì, è la concessione di uno spazio di espressione al Terzo Stato che scatena gli eventi – e più di una generalizzazione può farsi à rebours, su su fino all’episodio inquietante dei Ciompi, i lavoratori tessili fiorentini nel 1378, che conquistano un protagonismo nella scena a partire da una serie di “programmi” sempre più radicali. Il malheur – che Simone Weil spostava con decisione a fondamento di una mistica operaista (« quelque chose de spécifique, irréductible à toute autre chose, comme les sons, dont rien ne peut donner aucune idée») – conquista un ruolo di cittadinanza. In questa prospettiva, il piano linguistico diventa allegoria del piano simbolico. Nel valutare la posizione del parlante – in questo contesto, dell’uomo animale politico parlante – emerge un conflitto tra religiosità e laicité, consustanziale al contesto francese ma anche trasposizione di un conflitto tra lingua materna e lingua francese nazionale. Nella destrutturazione dell’addentellato ideologico del monolinguismo nazionale, la Francia è esempio-clou del suo potenziale escludente.

https://www.youtube.com/watch?v=OqLCQIIaCz4

Se pensiamo a Nuovomondo di Emanuele Crialese, questo conflitto ci è più famigliare perché l’emittente è italiano e emigrante. La lunga sosta a Ellis Island dei protagonisti è un interessante campionario linguistico su cui sarebbe interessante tornare: vi si mescolano lingua materna dialettale (semplifico, anche evitando tecnicismi eccessivi), lingua del traduttore e inglese. Si tratta del quadro linguistico-culturale che costituisce lo sfondo di esperimenti linguistici come Italy di Pascoli oppure le lettere inserite nel romanzo di Capuana Gli Americani di Rabbato (quindi, in una fase primitiva di mise en prose per dir così dell’emigrazione), ma che, nella Ellis Island di Crialese, mostra con ferocia il significato sociale della barriera. Questo confine è qui evidentemente doppio, perché è linguistico ma anche sociale. La distinzione tra chi può entrare e chi no si basa sull’idea che l’idiozia è contagiosa, e quindi va contenuta e respinta. Ma in questo caso l’idiozia è la mancanza di parola:

Non è un caso se in Nuovomondo Salvatore Mancuso può entrare negli Stati Uniti, mentre il figlio, muto, e la madre, ribelle alle nuove regole, saranno respinti: la lingua è uno strumento di addomesticazione e di prova per il migrante. Nel quale, tuttavia, rimane una possibilità affettiva e radicale, quella di mantenere la lingua materna come unico rimasuglio di affettività in un contesto di diaspora. La scena finale immerge il protagonista, Salvatore, con la affascinante figura femminile di Lucy, in un mare di latte nel quale compaiono i grandi frutti che erano all’origine della promessa del viaggio (comparivano, infatti, nelle foto americane del figlio all’inizio del film):

Nell’immersione c’è il recupero di una dimensione materna del linguaggio, che secondo Melanie Klein ripresa da Julia Kristeva costituisce un’origine presemantica del linguaggio legata alla fusione corporale, realizzata tramite la suzione, con il corpo materno. Secondo Manuele Gragnolati, questa dimensione è riconquistata da Dante nel Paradiso, dopo il ripensamento del proprio pensiero linguistico realizzata nel canto XXVI dove la variazione linguistica è accettata e ripresa, per bocca di Adamo, nella sua potenzialità positiva: viene superata, dunque, una dimensione grammaticale e normativa del volgare, che era stata espressa nel De vulgari eloquentia, e il volgare della Commedia si apre al plurilinguismo e pluristilismo (Amor che move, Milano 2013).

Crialese si colloca in una stagione cinematografica italiana in cui il dialetto è diventato di nuovo importante, e sembra conoscere una valutazione meno gerarchica e direi anche non espressionistica: è un intero sistema morale il napoletano di Gomorra di Garrone; è lingua vera e propria, immobile al passare del tempo, il salentino di Edoardo Whinspeare. Ma in questo senso, emerge una specificità dello spazio linguistico italiano, dove non è dato riscontrare quella dinamica, tutta francese, che vede il métissage più come risposta alla glottofobia tipica della violenza della République che come compiuto progetto imitabile altrove. Viene da chiedersi, in altri termini, se invece il paese mancato, quello dello sviluppo senza progresso (Pasolini), non sia lo strano luogo di una ospitalità linguistica peculiare, che forse può dialogare con l’eccezionale gesto filosofico dell’Italian theory.

Fine prima parte.

*Molti amici hanno letto versioni parziali di questa riflessione. Voglio ringraziare dunque Daniele Balicco, Dario Gentili, Manuele Gragnolati, Stefano Pezzè, Elena Sbrojavacca, Gaia Tomazzoli, Raffaella Zanni che mi hanno offerto idee, suggerimenti, punti di vista differenti, rendendo un po’ meno precarie queste pagine.

I commenti a questo post sono chiusi

[…] [Qui la prima parte di questo contributo] […]