Paris is burning. Stato d’emergenza e tentazioni sinistre

A dispetto del titolo questo post è stato scritto a freddo e con umore raggelato. Non dice niente rispetto alla cronaca degli ultimi attentati che non sia già stato detto, in modi più o meno fortunati e più e meno condivisibili, altrove. Per intenderci: non ero, per mia fortuna, a tre tavoli dalle fucilate in rue de Charonne venerdì sera, né a due civici dal Petit Cambodge, non sono una habituée del Carillon, frequento raramente il 10ème e l’11ème da stupida fanatica del 18ème che sono e a un grado di separazione (ma solo uno, perché tra gli amici di Facebook non mancano i R.I.P.) tutte le persone che conosco sono salve. Per caso ho appreso quasi subito la notizia delle fusillades in radio (si parlava all’inizio solo di sparatorie e non di vittime, si capiva davvero poco) e la mia prima sciocca riflessione, mentre leggevo sul divano uno scritto soporifero è stata “vedi, alla fine Althusser, la disoccupazione e la neonata ti guastano la movida del venerdì sera, ma almeno ti risparmiano i proiettili” (ora me ne vergogno). Aggiungo che non ho fatto pellegrinaggi né perlustrazioni sui luoghi dei delitti in questi giorni. Sabato mattina verso le 11 sono uscita di casa, ho tentato “la prova del bar” per vedere che aria tirava e divorato frastornata un croissant in mezzo a gente ipnotizzata davanti alla TV che annunciava nei titoli a scorrimento la prevedibile rivendicazione degli attentati da parte di Daech, mentre un opinionista politico non meglio identificabile suggeriva prospettive inedite per una nuova stagione di lotta al terrorismo made in France evocando la metafora della disinfestazione delle cucine dagli scarafaggi (forse liberamente ispirata al bilancio sanitario di Marine Le Pen sull’immigration bactérienne di qualche giorno prima). Sabato ho camminato per le strade del mio quartiere, il 18esimo basso, Barbès, dove nulla somigliava allo scenario da guerra atomica che m’aspettavo: il negotium del marciapiede, tra pannocchie, sesso, telefonia mobile, sigarette, oro e stupefacenti, e poi le panetterie e le macellerie, i bar e i fruttivendoli, tutto all’apparenza – che magari inganna – era lì come niente fosse, come se per alcuni, affaccendati in altri affari e in altri affanni, la vita semplicemente continua alla meno peggio nel solito tran tran, senza resa e senza eroismo.

Ma se solo il giorno prima qualcuno mi avesse detto che a Parigi stava per succedere qualcosa di simile a quello che è successo venerdì, l’avrei accusato di paranoia e della peggior specie, islamofoba e razzista. Oggi purtroppo prevalgono la sensazione e il timore che non finiremo facilmente di stupirci. Non mi riferisco allo shock, la commozione, lo sdegno, le manifestazioni di solidarietà, i kamikaze, le dichiarazioni di Hollande sulla Francia impitoyable contro l’ISIS, né al profluvio del tricolore sui social network– che purtroppo (non smetterò di ripeterlo abbastanza) richiama più mattanze che rivoluzioni gloriose. Non mi riferisco ai Not in Our Name dei musulmani ‘per bene’ chiamati a smarcarsi dai fatti, né ai 115mila uomini in armi dispiegati in tutta la Francia, all’orrore di uomini e donne inermi, e nemmeno alla République che fa capolino come al solito o alle voci – le solite – di quanti non accettano di poterla tirare in ballo ogni volta che l’aria si fa pesante, come fosse l’innocuo deodorante per ambienti che non è.

E’ gia politica

Questo puzzle, che si è tristemente assemblato nel dopo Charlie, ricompare in una configurazione di poco mutata ora che di nuovo Je suis Paris e Pray for Paris. Lo stupore a cui accennavo, perciò, non deriva dalla somma di questi elementi, piuttosto dal bersaglio: qualunque, indeterminato, indistinto. Sono affiorati progressivamente i nomi e i volti delle vittime come cadaveri sull’acqua: Matthieu, Luis Felipe, Djamila, Valeria, Nohemi, Mohamed, Patricia, Halima e più di altri cento. Retrospettivamente né Charlie Hebdo né il supermercato Hyper-Cacher meritano di essere considerati per nessun motivo obiettivi giustificati, ma dieci mesi fa, costretti a misurarci con la logica dei simboli ignobilmente eletti a capri espiatori, potevamo ricostruire (e mai comprendere) le ragioni aberranti di quegli attacchi, pur senza farcene una ragione. Mentre le informazioni ancora scarseggiano e il web è cosparso di bufale, mentre le poche notizie che sono state appurate finora – il comunicato di Isis che rivendica “l’attacco benedetto” e l’identificazione parziale degli attentatori tra Parigi e Bruxelles passando per la Siria – bastano per che il coro infaticabile delle destre xenofobe d’Europa alzi il volume per intontirci di ritornelli insulsi, stavolta facciamo ancora più fatica a non considerare una follia quello che abbiamo tuttavia il dovere di politicizzare e non patologizzare. Stessi kalashnikov, stesso presunto Dio, stesso terrore, con molti morti in più rispetto a gennaio. Ma le vittime casuali – giovani e meno giovani, di decine di nazionalità, a cena fuori, a spasso vicino allo stadio, a bere, a un concerto metal – forse non sono un caso. Ed è ottimista chi pensa di poter fare di questo accidente infausto un semplice incidente, pura psicosi, roba da matti. E’ piuttosto la politica dell’Isis che piaccia o no, e il risultato (altrettanto politico) è la percezione diffusa, spaventosa e asfissiante che attacchi di questo genere siano sempre possibili perché imprevedibili e fuori controllo – non sto calcolando l’indice delle probabilità né additando il fiasco multiplo dell’intelligence francese in questo 2015 annus horribilis, ma penso alla restituzione di vulnerabilità assoluta che quest’ultima carneficina ha generato diffusamente. Il risultato di questo risultato è il rischio che di fronte alle schegge apparentemente impazzite del terrorismo, si finisca per impazzire tutti e ritrovarci senza bussola a ingoiare i deliri securitari di cui si nutrono in questi giorni il discorso del governo e le chiacchiere dell’opposizione.

Hollande ha dichiarato di voler prolungare, ammodernare e “consolidare” lo stato di emergenza (in vigore da sabato a mezzanotte), passando per un ritocco della Costituzione. Quando il Parlamento avrà votato a favore della proposta che verrà presentata mercoledì dal Consiglio dei ministri, sarà possibile estendere il perimetro e la durata di questo intramontabile residuato bellico del 1955 (bellico perché risale ai tempi della guerra d’Algeria) che l’ultima volta, non a caso, era stato resuscitato 10 anni fa, nel 2005 in risposta alla rivolta delle banlieues.

Ovviamente in Francia non mancano gli “strumenti” per la” lotta al terrorismo”. A luglio è entrata in vigore la loi relative au renseignement dopo il via libera del Consiglio costituzionale che il presidente aveva interpellato per sedare le polemiche sorte su più fronti contro questo provvedimento dal sapore vagamente liberticida.

Perfino il New York Times nell’editoriale del 1 aprile scorso, intitolato « The French Surveillance State », lanciava l’allarme sulle ricadute potenziali di una legge che conferisce all’esecutivo il potere straordinario di scavalcare i giudici nella gestione dei protocolli di sorveglianza. E per questo invitava il parlamento francese a difendere i diritti democratici dei cittadini contro le conseguenze di una politica di controllo e spionaggio “ingiustificamente espansiva e invasiva” che tra le altre cose prevede restrizioni sensibili alla libertà di stampa.

Lo Stato d’emergenza perciò acquista una dimensione squisitamente performativa, e non per questo meno reale o meno pericolosa: voglio dire che significa perfino qualcosa in più dei mille dispositivi tecnici che sappiamo – i controlli delle frontiere, l’istituzione di zone di sicurezza, la possibilità di imporre il coprifuoco e i domiciliari, la semplificazione amministrativa delle procedure che consentono perquisizioni (più di 160 circa nella notte di domenica, 128 nella notte di lunedì), fermi e arresti, il divieto di riunioni in luoghi pubblici che, tra le altre cose, ci proibisce di commemorare le vittime, rispondere agli attentati e protestare contro i bombardamenti in Siria e l’état d’urgence). Significa, come ha spiegato Laurence Blisson, segretaria generale del Sindacato della magistratura, predisporre “una cornice sistematica in cui le decisioni non hanno più bisogno di essere giustificate singolarmente”, ovvero creare anticipatamente “una giustificazione assoluta”. A cosa? Alle parole, davvero poco rassicuranti di Manuel Valls in onda su RTL, per esempio: “Il faut, je l’ai rappelé depuis des mois (…) expulser tous les étrangers qui tiennent des propos insupportables, radicalisés contre nos valeurs, contre la République. Il faut fermer les mosquées, les associations, qui aujourd’hui s’en prennent aux valeurs de la République…c’est un combat de valeurs, c’est un combat de civilisations”.

In un intervento più a caldo di questo Julien Salingue ricorda che la stima delle vittime in Siria da marzo del 2011 è di 250mila – ovvero 4500 morti al mese – per dire che lì “da 4 anni e mezzo è il 13 novembre ogni giorno”. Il conto delle vittime non vuole essere un pretesto per banalizzare l’accaduto e concluderne fatalmente che la ruota gira. Chi ha detto “oggi a Parigi e ieri a Beirut” (dove sono morte 43 persone assassinate nel quartiere sciita di Burj al-Barajneh), domandandosi per quale motivo ci siano vite visibilmente più degne di lutto e cordoglio di altre, benché perite a poche ore di distanza e per mano degli stessi mandanti, ha additato un fenomeno reale. Un deterrente alla percezione della prossimità autentica che sussiste tra i due episodi è naturalmente la distanza geografica. La quale tuttavia finisce per cristallizarsi in un’improbabile e non dichiarata ‘teoria dei due mondi’ che vorrebbe alcuni popoli più abituati a ingoiare sangue rispetto ad altri che al sangue preferiscono il bordeaux. Questa slittamento – dalla distanza al divario – si tramuta colpevolmente in distrazione e assenteismo e poi precipita nel compianto selettivo. Per quanto non sia affatto scontato emulare l’empatia da cento e lode di Che Guevara – “sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo”, la spirale delle stragi ravvicinate da Aden ad Ankara, da Baghdad a Boko Haram, da Beirut a Parigi a Raqqa, esige che la nostra solidarietà si elevi all’altezza smisurata delle tragedie che ci circondano per consentirci di resistere alla morsa di barbarie speculari e asimmetriche.

La paura c’è, è tanta e pure giustificata. Dice bene chi dice che dobbiamo combatterla, ma è quasi impossibile non pensare all’elefante, soprattutto quando assume sembianze decisamente mostruose. Ora, forse, non parlo a tutti, come scriveva Fortini – “Parlo a chi ha una certa idea del mondo e della vita e un certo lavoro in esso e una certa lotta in esso e in sé” – ma mi auguro lo stesso di parlare a molti: a chi condivide risolutamente la necessità di contrastare le aberrazioni che piovono da destra e dalle cime della Repubblica a ritmo ininterrotto – Hollande: «Il faut une véritable coalition pour l’Irak et la Syrie, mais aussi l’Afrique»; Le Pen : « Il est indispensable que la France retrouve la maîtrise de ses frontières nationales définitivement »; B. Cazeneuve (ministro dell’Interno): «Celui qui s’en prend à la République, la République le rattrapera. Elle sera implacable avec lui et avec ses complices»; Laurent Wauquiez (segretario del partito Les Républicains, ex-UMP, presieduto da Sarkozy) : «Je demande que toutes les personnes fichées (alias “fichées S”, cioè schedate e sorvergliate in quanto ritenute, a diversi livelli di gravità, pericolose per la “sicurezza dello Stato”, si va dagli hooligans ai militanti politici ai sospettati di terrorismo e si stima che attualmente le fiches siano tra le 4 e le 11mila) soient placées dans des centres d’internement antiterroristes spécifiquement dédiés ».

Detto questo, un’ovvietà che merita di essere guardata in faccia e da vicino, senza scivolare nel pantano dell’islamofobia, è che il jihadismo esiste, miete vittime ma anche consensi, non smetterà di stupirci con effetti speciali, e effettua perfino servizi a domicilio. In modalità deterritorializzata e riterritorializzata, l’Isis cresce come un’organizzazione di cui stentiamo a comprendere le forme, nonostante gli sforzi (dubbi) degli specialisti nell’elaborare sofisticate mappature dei profili socio-psicologici dei “soldati del califfato” e minuziose analisi delle modalità di reclutamento virtuale. Per venirne a capo, scavalcando i ritratti sensazionalistici dei Jihadi John da copertina, dobbiamo filtrare la propaganda dell’odio, abitare la confusione e ragionare su dati incredibilmente incerti. Si legge un po’ ovunque che i jihadisti sono minorenni e maggiorenni tra i 15 e i 30 anni, uomini e donne, convertiti e non, di estrazione popolare e di classe media, cittadini, banlieusards e provinciaux, provenienti da famiglie numerose ma non solo, educati alla religione ma anche no, stranieri e naturalizzati, depressi ed entusiasti; desiderosi di radicalità (del resto lo sono in molti a quell’età, e per fortuna) incontrano la radicalisation, termine comparso nel lessico di cronaca francese da più di qualche anno e che rimbalza sui giornali per etichettare proto- pseudo- e potenziali jihadisti cartografati dalle forze dell’ordine.

Un’altra ovvietà che forse vale la pena sottolineare è che se un kamikaze non è mai solo un kamikaze, ma una rete di supporto, sostegno, difesa, protezione e addestramento, e se un kamikaze, per quanto assurdo possa sembrare ad alcuni, è per molti versi un militante, l’Isis, di nuovo, non è follia, ma politica, oscena forse, e però pur sempre politica. Respinta l’ipotesi clinica, quindi, resta da demolire quella militare, rilanciata ieri dal discorso marziale di Hollande a Versailles– «La France est en guerre [..]. D’ici là, [..] intensifiera ses frappes contre Daech. [..] Le porte-avions Charles de Gaulle appareillera jeudi, pour se rendre en Méditerranée orientale, ce qui triplera nos capacités d’action ».

Dopo 14 anni di intensa e ininterrotta lotta al terrorismo con notevole dispiegamento di droni, armi e contingenti umani da parte del fronte occidentale, dopo aver cambiato i connotati ad almeno tre stati della regione (Afghanistan, Iraq, Siria) senza contare lo sfacelo della Libia e le sorti di stati carcassa come lo Yemen, e dopo aver favorito la mutazione genetica di Al Qaeda nell’Isis, sorge ragionevolmente il dubbio che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Non solo il terrorismo prospera in Medio Oriente, ma è riuscito perfino a insinuarsi nel perimetro della vigile Europa costretta a fronteggiare oggi le premesse di una sciagurata e incivile “guerra di civiltà” che vede contrapposte le armi del terrore e quelle della xenofobia. Scarseggiano invece le armi della critica a volte anche nell’arsenale della sinistra che in Francia è doppia: si colloca a sinistra del Partito socialista (non è così difficile) e si chiama gauche de la gauche o ancora alla sinistra di quest’ultima e cioè all’extrême gauche.

Cosa possa significare per queste due anime della sinistra fare i conti con il fenomeno del jihadismo, è una questione non da poco. Contestualizzare l’emergenza e l’espansione di Isis all’interno delle trasformazioni politiche e geopolitiche che interessano il mondo arabo-musulmano, pesantemente martoriato dagli interventi dell’imperialismo europeo e statunitense, non autorizza a ignorarne la portata europea.

E se risulta “facile” – almeno per l’extrême gauche – opporsi alla prosecuzione delle operazioni in Siria – che verrà sottoposta al voto dell’Assemblée nationale il prossimo 25 novembre – e ribadire che la strada da intraprendere non è certamente il neo-bushismo rivisitato e letale auspicato dal Finacial Times – ovvero la riaccensione in grande stile della macchina da guerra internazionale mai sopita, è meno scontato stabilire se e come una sinergia delle due sinistre (e quel che rappresentano) possa fabbricare una risposta politica a ciò che è successo, che sia non solo giusta ma efficace. Come possa in altre parole interagire con il senso comune e richiamarlo al buon senso, remare contro l’islamofobia diffusa (anche tra le proprie fila), respingere le manovre autoritarie del governo, evitare le scorciatoie di principio, dribblare il cinismo, farsi grande ma non ecumenica né tantomeno repubblicana, impegnarsi a contendere il terreno del terrore negli spazi sensibili, tenere alto il morale e sopratutto permettersi il lusso e il coraggio di pensare che tutto ciò sia praticabile.

Preferire di no

©gerald Bloncourt

Questa è una foto in cui mi sono imbattuta con una certa meraviglia qualche anno fa al Musée national de l’immigration (all’epoca Cité Nationale de l’Histoire de l’immigration), un sito espositivo nato e cresciuto dentro una serie di congiunture politiche più che infauste. Nel 2001 Lionel Jospin, allora primo ministro, aveva immaginato di consacrare il Palais de la Porte Dorée, che prima ospitava il Musée des Arts africains et océaniens, a un centro nazionale della storia e delle culture dell’immigrazione (l’idea originaria pare fosse di Mitterand). Silurato al primo turno delle elezioni presidenziali dalla vittoria di Le Pen padre, nel 2002, Jospin lasciò l’opera in eredità al nuovo presidente Chirac. Nel 2007, quando il museo fu finalmente allestito, il primo ministro Sarkozy si guardò bene dall’inaugurarlo essendosi da poco lanciato nella corsa all’Eliseo con una campagna elettorale che ostentava scarsia empatia nei confronti del tema dell’immigrazione. Abbandonato al suo destino, il museo aprì al pubblico senza alcuna cerimonia, e finì per essere inuagurato solo sette anni dopo, nel 2014, da Hollande, un po’ per caso, senz’arte né parte. La storia di questo progetto e la sua realizzazione – tra strumentalizzazioni propagandistiche, rigetto e tiepide accoglienze – è una metafora letterale del rapporto che il paese ha intrattenuto e continua a intrattenere con quella componente imprescindibile e costituiva del suo passato e del suo presente che è la popolazione francese di origine straniera. Le foto esposte (come questa e anche le due successive), nonostante le didascalie, erano riuscite a sedare il fastidio e la repulsione che provavo per quel luogo.

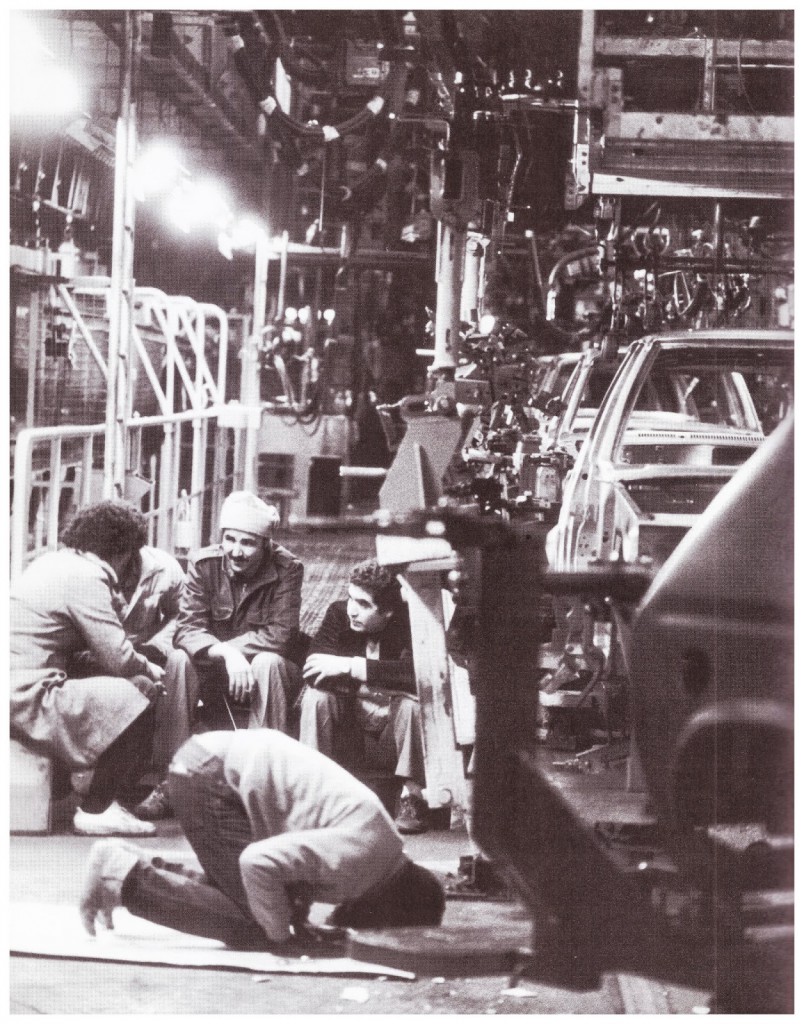

Sopra è il maggio 1968 e siamo a Renault Billancourt dove lavorano 21mila operai, di cui un terzo di origine straniera; si sciopera. Non è certo un’immagine del genere che può rendere conto della complessità e della durezza della questione razziale all’interno del movimento operaio francese. E ripescare questa foto, come anche quelle che seguono, non significa rifugiarsi nel mito né eleggere anacronisticamente quel modo a modello, a distanza di decenni.

©Gerald Bloncourt

Stabiliminento PSA- Peugeot-Citroën a Talbot-Poissy, atelier B3. 1984. Sciopero

Stabiliminento PSA- Peugeot-Citroën a Talbot-Poissy, atelier B3. 1984. Sciopero

Le uso piuttosto come un’allegoria: tutte ricordano, se ce ne fosse bisogno, che la storia dell’immigrazione in Francia non è stata solo una storia di emarginazione, ma anche una storia di lotte e di protagonismo. Evocano confusamente l’idea che c’è un lavoro imprevedibile da immaginare e da compiere per provare a tessere legami spuri, occasionali e non scontati, che contrastino l’apartheid del pensiero, della prassi e del quotidiano tra pezzi della società francese che potrebbero ambire a riconquistare terreni di comunanza.

Si tratta di misurarsi con spazi geografici, sociali e ideologici che molte delle organizzazioni della gauche tout court hanno lungamente disertato, in cui negli anni hanno perso credibilità dando prova spesso di razzismo, insolenza, cecità, sordità, vigliaccheria. Si tratta perciò di capire come riguadagnare sul campo il diritto di parola e il diritto di confliggere, e questo, nello specifico, proprio in relazione alla recrudescenza del terrorismo.

Il ragionamento che sto facendo sottintende la presunzione – ridiscutibile e rinegoziabile – che una strada del genere possa e debba essere percorsa. Sto provando a perorare una causa. C’è qualcosa di stantio quasi putrefatto nell’espressione ‘perorare una causa’, mi chiedo se sia colpa della causa o della perorazione e credo che alla fine sia colpa di entrambe. La causa nel 2015 soffre da ansia di prestazione perché non è mai l’unica, e per poter essere sposata deve sapersi dimostrare all’altezza di essere capace di interagire con altre cause. La perorazione ricorda la pastorale, suscita noia e pruriti, e anche lei a suo modo, induce il sospetto di follia quando somiglia troppo da vicino alla vocazione monomaniacale, all’ idea fissa. Ancora una volta opterei per chiamare semplicemente politica un’attività umile e ostinata che deve categoricamente e incessantemente porsi il problema di scovare alternative quando pare che non ce ne siano e impegnarsi a costruire nessi impensati.

In questo senso c’è bisogno di reinventare forme inaudite di prossimità tra mondi del dissenso che tendono a ignorarsi. Nei luoghi fisici – nelle scuole, sul lavoro e nei quartiers populaires – ma anche nelle parole d’ordine e nelle scelte di campo, come in questo momento. Non so se il momento è propizio, ma è un momento decisivo. Se quel che si prepara (il se è retorico) è un giro di vite accelerato sulla sicurezza e le libertà, è bene trovare le parole per dire che nella restrizione delle libertà di tutti, quelle di alcuni saranno minacciate più di altri; che il via libera alla caccia ai terroristi consisterà anche in un via libera agli abusi razzisti da parte delle forze dell’ordine; che migranti e rifugiati ne pagheranno le spese, insieme a chi intende stare dalla loro parte, e che di tutto questo, cioè dello stato d’emergenza e dei suoi derivati, non c’è bisogno. Quando, come nel dopo Charlie, la République incarnata da una sinistra che recita la parte della destra chiede al resto della gauche di stare dalla sua parte (con le sue bandiere e le sue bombe, con il suo esercito e il suo stato d’eccezione) in nome dell’Union nationale, sarebbe meglio preferire di no (come faceva Bartleby) e spiegare pazientemente (come suggeriva Lenin) le ragioni di una scelta impopolare (“people quite often do NOT know what they want, or do not want what they know, or they simply want the wrong thing”, nota Žižek, e non ha tutti i torti). Altrimenti non si vede come questa gauche possa candidarsi ad avversare e contrastare sul suo terreno la partita del jihad – che per molti, secondo Olivier Roy, è la sola “causa disponibile sul mercato” – con un certo margine di credibilità ed efficacia. Per arrogarsi il diritto e dovere di contesa, per conquistare il diritto e il dovere di perorare altre cause, c’è bisogno di imparare ad assumere quel fenomeno che capiamo ancora poco e chiamiamo jihadismo non come un corpo alieno, come l’altro che è in noi, bensì paradossalmente come cosa nostra, figlia e non infiltrata, come una res tragicamente e orribilmente publica (da non confondere con la Repubblica).

I commenti a questo post sono chiusi

Provo un malessere stasera. Amo profundamente il mio paese. La sua libertà. Lo stato d’emergenza, lo capisco. Ma mi rende irrequieta.

Vorrei ritrovare il mio paese libero. Pensavo che la migliore risposta fosse di tornare a una vita normale.

Non abito Parigi, ma una città di Provenza bellissima. Tranquilla.

Forse non immagino la paura che stringe i cuori a Parigi.

Tornavo dalla scuola sotto un sole di primavera, caldo, dolce, ma qualcosa di triste era nell’aria.

Questo di Jamila mi sembra un punto importante, e che non vale solo in questo caso, ma nell’atteggiamento generale dell’Occidente verso altre parti e altri popoli del mondo.

“Un deterrente alla percezione della prossimità autentica che sussiste tra i due episodi è naturalmente la distanza geografica. La quale tuttavia finisce per cristallizarsi in un’improbabile e non dichiarata ‘teoria dei due mondi’ che vorrebbe alcuni popoli più abituati a ingoiare sangue rispetto ad altri che al sangue preferiscono il bordeaux. Questa slittamento – dalla distanza al divario – si tramuta colpevolmente in distrazione e assenteismo e poi precipita nel compianto selettivo.”

Vi segnalo questa riflessione lunga e molto densa di Bruno Pepe Russo

http://quattrocentoquattro.com/2015/11/18/nemico-e-morale-paura-e-civilta-essere-parigini-il-14-novembre/