les infréquentables: Knut Hamsun

Una guerra coi diavoli. La misteriosa tragedia romantica di Knut Hamsun

di

Stefano Felici

Se è vero che la logica è un diavolo, e che per rappresentazione dantesca – «Forse tu non pensavi ch’io löico fossi» fa notare il Diavolo stesso, nel canto XXVII dell’Inferno, a un incredulo Guido da Montefeltro – è una forza subdola e ingannatrice che divide, fraziona, frattura il Tutto ineffabile dell’esistenza – lo stesso Diavolo, per etimo, deriva dal greco diabolé, cioè “divisione” o “disunione” –, crea tanti piccoli segmenti per mezzo di quella pesante e affilata ascia del giusto o sbagliato, sempre all’opera, su ogni proposizione e assunto, allora è altrettanto vero che ciclicamente, come per moto di reazione naturale, una figura salvifica, un Messia, una ri-discesa divina in terra, l’incarnazione di un concetto olistico e simbolico – dal greco simballein, “unire” – fa la sua dovuta comparsa; una persona fra tutte per cui «La vita è guerra coi diavoli, sicuro. Nei recessi dell’animo e della mente. Esatto!»

Qualcuno che, magari pur senza riuscirci, sacrifichi la sua esistenza al fine di condurre un discorso parallelo fatto di misteri e sensazioni, contrapposto a quello imperante, costruito su dogmi e certezze.

Sul come e perché il Tutto sia unito e indicibile, al di fuori della ragione ma non per questo insondabile, si basa l’indagine al centro del romanzo di Knut Hamsun, Misteri (edito per la prima dalla Gyldendal di Oslo, in Norvegia, nel 1892 come Mysterier), che è stato riproposto da Iperborea nella primavera 2015.

Lo straniero in giallo

I misteri riaffiornano vicino a un fiordo, una sera di mezza estate.

Al molo di una piccola cittadina della costa norvegese, un dodici di giugno, verso le sei del pomeriggio, approda un misterioso straniero: il suo nome, per intero, è Johan Nilsen Nagel. Il dodici giugno è anche il giorno in cui nella piccola cittadina si festeggia il fidanzamento di una certa signorina Kielland con un tale tenente Hansen: le abitazioni, per celebrare l’avvenimento, sono imbandierate un po’ ovunque.

Il signor Nagel è intenzionato a rimanere: consegna i bagagli al fattorino dell’hotel, poi gli dice di preparare la camera. Soltanto che, col passare dei minuti, il signor Nagel pare non accenni a venir giù dal battello; va avanti e indietro, traccheggia; sembra in verità piuttosto agitato.

Per di più, a farlo apparire ancor più eccentrico del suo comportamento, l’attenzione si concentra sul curioso abito che indossa: uno sgargiante e inusuale completo giallo.

L’indecisione del signor Nagel perdura, e alla fine il battello riprende il largo. Con il signor Nagel sopra.

Tornerà nella cittadina l’indomani, verso mezzogiorno, in carrozza. E con un piccolo carico di altri curiosi bagagli.

«Quando scese a mangiare non disse una parola per tutto il pranzo. Al suo ingresso i due compagni di viaggio sul battello, cioè i due signori che ora sedevano a capotavola, si erano scambiati ammiccamenti e ora lo canzonavano fin troppo apertamente per l’incidente del giorno prima, ma lui non mostrò neppure di accorgersene.»

L’immagine di Johan Nilsen Nagel, arrivato in hotel da neanche un giorno, viene subito caricata di imprecisati sospetti, di una sorta di diffidenza precauzionale – il distacco ironico-canzonatorio dei due “compagni di viaggio” è fin troppo scoperto: è un atteggiamento infantile di malcelata preoccupazione: un timore non del tutto esplicabile, ma basato su una dose lampante di quelle che a prima vista potrebbero esser chiamate stranezze, e che rendono quel nuovo arrivato un tipo da studiare, sì, ma prendendo per tempo le dovute distanze.

Il comportamento irrazionale tenuto sul battello, il ritorno in carrozza il giorno dopo, verranno effettivamente seguiti da azioni e discorsi altrettanto incomprensibili ai nuovi concittadini; zone d’ombra circa un carettere e un passato che Nagel, in prima persona, cercherà di tenere ben nascoste. E non passi in secondo piano quell’elemento visivo, sempre davanti agli occhi di tutti: quel tratto cromatico esuberante e fuori luogo: un vestito il cui colore, il giallo, è talmente stonato da attirare a sé gli sguardi di chiunque, evocando richiami simbolici: il giallo, infatti, oltre ad avere un collegamento ancestrale alla malattia, agli stati alterati della pelle, è dal Medioevo in poi il colore associato ai reietti, agli esclusi dalla società.

Di questa spiccata e ingombrante diversità, Nagel è al corrente, ne è ben conscio, e anzi, è sua premura – un compito primario autoimposto – portare all’estremo il suo distacco formale dal resto delle persone con cui quotidianamente ha a che fare.

Nagel si esibisce al violino. L’esecuzione è commovente. A un certo punto, però, arrivano delle stonature. Sembrano decise, volontarie. E per questo risultano stranianti al pubblico, che rimane spiazzato.

«Ma perché alla fine ha dato quei colpi tremendi?» chiese la signorina Andresen. «Non lo so,» rispose Nagel, «è successo. Volevo pestare la coda al diavolo.»

Il perché di questo suo apparire (e agire) in modo tale porre una netta distinzione tra sé e gli altri è tutt’altro che un vezzo – come invece sono in molti a pensare tra i suoi nuovi concittadini, che pure, col passare del tempo, si ritroveranno ad accettarlo e benvolerlo, se non altro per via di una comprensibile sorta di attrazione per il diverso.

Sancire così marcatamente la propria alterità è per Johan Nilsen Nagel un atto di natura filosofica, ideologica e politica: le motivazioni del suo auto-isolamento sono soprattutto esistenziali.

La prima di una lunga serie di prove è, per esempio, la spiccata avversione nei confronti di un personaggio come William Ewart Gladstone, politico liberale inglese – realmente esistito – noto per le sue idee progressiste, la sua sopraffina arte oratoria e la spiccata – quanto ammirata, all’epoca – razionalità dei suoi discorsi. «Le sue parole,» dice Nagel, parlando proprio dell’odiato Gladstone durante la prima serata mondana del suo soggiorno norvegese, «sono semplici e chiare, lente e durature. […] Ebbene, Gladstone sa andare anche oltre il due più due; io l’ho sentito, in un dibattito sul bilancio alla Camera, dimostrare come ventitré per diciassette faccia trecentonovantuno; e ha vinto strepitosamente, un vero e proprio trionfo, di nuovo ha avuto ragione e questa Ragione gli brillava negli occhi, gli tremava nella voce e lo innalzava alla gloria.»

La punta di sarcasmo circa il saper far di conto di Gladstone è solo il preludio a un discorso più generale e teorico; Nagel persegue una decisa deviazione da quello che reputa lo “sterile pensiero razionale”, e introduce la sua teoria, sempre durante il suo discorso, con un comico paradosso. Continua Nagel: «Mi soffermo dunque sul suo trecentonovantuno e penso che è giusto, ma poi faccio i miei piccoli calcoli e mi dico: un momento, diciassette per ventitré fa trecentonovantasette. So benissimo che fa novantuno, ma contro ogni logica dico novantasette, proprio per schierarmi dalla parte opposta di quell’uomo, per contraddire quel professionista del ragione.»

Se la maggior virtù di un uomo dev’essere la sua capacità di ragionamento, precisa e inataccabile, allenata al punto tale da rendere quest’uomo un “professionista” dell’esercizio logico, facendo sì che le persone, in massa, pendano dalle sue labbra, allora, da Johan Nilsen Nagel, arriva il passo indietro – o meglio: la sua risposta è defilarsi, scegliere un’altra strada, rifiutare una pratica tanto fredda e diabolica: «Una voce dentro di me incitava: contestala, contestala questa ragione da strapazzo. Così la contesto, dico novantasette, soltanto per un’intima e impellente necessità, per impedire che il mio concetto del giusto sia reso terrenamente banale da quest’uomo, che è in maniera inconfutabile dalla parte della ragione.»

Il discorso di Nagel, come detto, prende corpo in un’occasione mondana, tra esponenti di una nascente e medio-alta borghesia, liberale e progressista; la conclusione più facile – ma non per questo errata – sembrerebbe quella di attribuire all’eccentrico straniero vestito di giallo un’antipatica volontà di stupire argomentando posizioni indifendibili, astruse, sconclusionate, risultando poco più che un’infantile bastian contrario, tanto per risultare originale. Ma essendo Nagel un adulto – seppur neanche trentenne –, i suoi interlocutori cercano di affibiargli, pragmaticamente, delle etichette politiche le une più diverse dalle altre, ma ottenendo come risultato solamente un carico di irritazione, straniamento e confusione. Che, inevitabilmente, si riveserà tutta su Nagel stesso.

L’Occidente rinnegato

Che il comportamento di Nagel assomigli a una specie di ribellione politica è sì una verità, ma visibile solo da un punto di vista superficiale rispetto alle sue vere teorie, per lo più nascoste ai suoi interlocutori.

L’essere difficilmente collocabile in una determinata area politica, o addirittura sociale, è conseguenza di un pensiero totalmente avulso da ogni schematizzazione e codice borghese.

Johan Nilsen Nagel si potrebbe definire, più di ogni altra cosa, come filosofo dilettante.

Il suo attacco alla razionalità, alla logica inoppugnabile, e quindi alle masse che in questa suprema efficienza della mente umana scorgono un’incontrastata Verità o, persino, la coincidenza con lo stesso “concetto del giusto”, parte dalla convinzione circa l’unitilità della banale dialettica tra corretto e non-corretto, giusto e sbagliato – addirittura bene e male.

Nagel, nei suoi discorsi, porta avanti una sorta di squalifica del pensiero dualistico, perpetrando la causa di una visione olistica, un Tutto in cui la ragione è squalificata o, tutt’al più, è pronta a trasformarsi immediatamente nel suo contrario; Nagel si sbarazza così del bebaiotate arché, il principio di non contraddizione, e consegna personalmente la sua esistenza alla dimensione del sacro – quella condizione in cui ogni cosa, in qualsiasi istante, è di per sé polivalente. La verità, per Nagel, è una superficie di frammenti tanto diversi e apparentemente opposti quanto iperconnessi a un livello più profondo, corrispondente una dimensione in cui la logica è letteralmente dissolta. E solo in questa dimensione è possibile la nascita del Genio, contrapposto al Grande Uomo – di cui l’esempio principale è Gladstone – capace soltanto di un approccio razionale all’esistenza.

Un carico di convinzioni di ambito filosofico che non trovano però metodo, non hanno esposizione sistematica. Il dilettantismo – o forse, ancor meglio, l’amatorialità – di Nagel è tutto in questa ennessima affermazione: «[…] Sono uno straniero, estraneo alla vita, idea fissa di Dio, chiamatemi come volete…» dice tra sé e sé, nel mezzo di un flusso torrenziale di pensieri. «Stringo i denti e indurisco il cuore perché ho ragione; voglio levarmi, unico uomo, di fronte al mondo intero senza cedre! So quel che so, in cuor mio ho ragione: a volte, in certi momenti, sospetto l’infinita connessione delle cose. Ho ancora dell’altro da aggiungere ma l’ho dimenticato.»

È in questo passaggio che viene a cristallizzarsi l’essenza di Nagel: la sua convinzione nella “infinita connessione delle cose”, che nel corso della narrazione troverà spazio in monologhi febbrili composti di pensieri, immagini, sogni, tutti apparentemente slegati fra loro, e che sembrano un’anticipazione del flux of consciousness del Joyce dell’Ulisse – anche se nel romanzo dell’autore irlandese c’è una trasformazione della materia e della parola ancor più profonda e decisiva.

C’è, inoltre, la presa di coscienza circa i limiti della sua possibilità di argomentare, di un qualcosa “da aggiungere” ma “dimenticato”, che in realtà dimenticato non è, quanto piuttosto ineffabile, difficilmente classificabile nell’ottica del pensiero occidentale. Si genera così uno scenario di sconfitta per Nagel: nel quadro sociale – e filosofico – che vige nell’occidente a cavallo fra Ottocento e Novecento, la sua è una posizione a metà strada tra il folle e il ciarlatano. Una situazione scomoda e frustrante, che avvicina Nagel, a sua insaputa, più verso una concezione orientale dell’esistenza, dove la parola non ha legami imprescindibili con la logica, ma solo il compito di rendere nota una possibilità di esperienza, comprensibile nel momento stesso in cui la si vive, e tralasciando completamente le proprie facoltà intellettive.

Ma è un oriente che non viene quasi mai preso in considerazione, se non in un confronto poetico – isolato ma emblematico – tra l’India e la Scandinavia, dove la prima viene così magnificata: «[…] Ad ogni modo, nessuno eguagliava gli orientali nel dare origine a fantasticherie colossali, a visioni da cervelli febbricitanti. Fin dagli inizi passavano la vita in un mondo di favole, parlavano con altrettanta facilità di palazzi fantastici e della muta potenza delle nubi, della grande energia che si sviluppa lassù, nello spazio, e frantuma le stelle»; la contrapposizione nasce quando viene posta dinnanzi alle «favole del Gudbrandsdal, quella sana poesia contadinesca, quella fantasia con i piedi per terra ad appartenere loro, era quello il loro spirito.»

Non avendo a disposizione un impianto filosofico, logico, né tantomeno, di conseguenza, una precisa linea politica, un programma d’azione da perseguire coerentemente, la dimensione in cui il pensiero di Nagel si muove perfettamente a proprio agio è quella ideale.

Avendo abbandonato gli ormeggi filosofico-razionali, la dimensione ideale di Nagel non ha nulla a che vedere col platonismo: è piuttosto, a livello materiale, un forte movimento di sensazioni, intuizioni; un affastellamento di immagini a comporre questa personale dimensione che Nagel, anima e corpo, cerca di seguire a mo’ di naufrago nel mezzo di una tempesta – e da qui l’impressione, dall’esterno, di vedere in Nagel proprio un mezzo folle, un naufrago della vita.

La parabola di una tragedia romantica

La parabola di una tragedia romantica

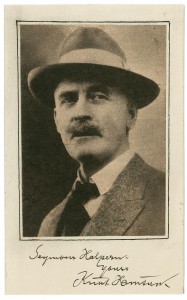

Nel momento in cui si comincia a riflettere sul perché una persona in pieno possesso delle proprie capacità intellettive – Nagel rifiuta coscientemente il discorso razionale, ma è un abile e arguto osservatore della realtà – decida di accettare una situazione così frustrante, fonte di solitudine, incomprensione e, vista anche la presenza di un’acuta senisbilità, dolore, si intravede pian piano il processo di sovrapposizione tra i contenuti della storia, la materia del romanzo, con l’aspetto formale dello stesso – il genere e la corrente ideologica d’appartenenza, le funzioni narrative dei personaggi, le strategie di stile. Si arriva, in breve, al punto di contatto tra il personaggio Nagel, la voce narrante e lo stesso Knut Hamsun in quanto autore.

Se Johan Nilsen Nagel sembra avere poche speranze di essere compreso dai componenti della società in cui vive, e quindi di venir meno a un pericoloso e oscuro isolamento, dall’altre parte questa già delineata dimensione ha, per il protagonista, una smisurata valenza estetitica: Nagel è un eroe post-romantico – un eroe dalle convinzioni romantiche arrivato forse fuori tempo massimo – all’interno di una tragedia personale, auto-riferita e auto-alimentata. È qui il contatto tra l’essenza del personaggio-Nagel e il romanzo in cui vive: si assiste alla vita di un uomo condotta dalla tirannia delle sue convizioni, della fumosità delle proprie idee, dal lasciarsi affascinare da esse e trarne un’estetica – un’estetica romantica – da trasformare e spendere come etica nella vita quotidiana. E l’aspetto estetico trova poi la sua concrezione nell’elemento formale.

Chiamando in causa la Teoria dei Modi d’Invenzione di Northrop Frye, secondo cui “le opere d’invenzione possono essere classificate non moralmente, ma secondo le capacità d’azione dell’eroe”, la vicenda di Johan Nilsen Nagel può essere ricondotta, in un’indagine formale, al vasto mondo del basso-mimetico, in cui l’eroe, a differenza di drammaturgie che trattano di dèi, semi-dèi, re e principi, generali d’esercito, si occupa invece di protagonisti che non sono superiori né ad altri uomini né al proprio ambiente. Ma, come ampiamente riferito in precedenza, Nagel, nell’attraente naufragio delle sue idee, è convinto della propria diversità proprio rispetto “ad altri uomini” e al “proprio ambiente” – una diversità che in maniera fin troppo altalenante oscilla fra manie di grandezza e disistima. E la convizione è talmente forte e feroce da condurlo, in seguito a una serie concatenata di fallimenti amorosi, sociali e intelletuali, a un epilogo tanto folle quanto, appunto, tragico.

Si arriva così a un oggetto che, stando alla classificazione di Frye, rientrerebbe nella tragedia basso-mimetica; ma con la particolarità di avere a che fare con un eroe che sancisce autonomamente la propria superiorità morale derivante dalla sua passione estetica nei confronti dell’esistenza. Questa deviazione dalla caratterizzazione patetica, tipica del tragico basso-mimetico, in favore di un presunto status superiore del protagonista, reso apparentemente simile all’eroe della tragedia alto-mimetica (il semi-dio, il re o principe, il condottiero), pone Nagel in quella schiera di eroi che Frye stesso identifica come alazon: ovvero, sinteticamente, eroi in preda a una fissazione filosofica che mal si rapporta con l’ambiente circostante, il quale, come risposta, mette in pratica una strategia ironica atta a screditarlo, poiché il protagonista è considerato banalmente un ciarlatano.

Il meccanismo, ovviamente, è messo in moto anche in Misteri; ma se ci si fermasse alla dialettica alazon versus ironia, si tratterebbe di commedia. Subentra così una tematica forte ad apporre a Nagel un’altra connotazione: quella che Frye nomina pharmakos.

Il pharmakos è “la figura della vittima tipica”, il “capro espiatorio”; colui che paga, al posto dell’intera società, un prezzo superiore alle proprie colpe – talvolta persino inesistenti. Nel romanzo, Hamsun introduce uno strano personaggio: tale Minuto (un quarantenne storpio e non proprio brillante), che nel corso della narrazione verrà preso di mira, vessato e umiliato dai vari componenti della borghesia della piccola cittadina norvegese. Il personaggio di Minuto serve per mostrare l’umana inciviltà del ceto sociale medio-alto mascherato dietro il perbenismo borghese; il suo dar fiato a un credo liberale ed egualitario solamente teorico; una farsa, questa, che va di scena ogni giorno, e che trova il suo momento più alto nelle serate mondane e nei salotti più ricchi – il più frequentato degli habitat borghesi. L’arrivo di Nagel, lo straniero, che si permette, senza nemmeno essersi presentato, di far notare l’ingiustizia dietro ai soprusi subiti da Minuto, di corteggiare la bella Dagny Kielland – figlia del pastore della cittadina e promessa fidanzata al tenente Hansen –, di deridere il credo politico e ideologico dei suoi interlocutori, genera una confusione tale che da costringere tacitamente a una presa di coscienza da parte della popolazione della piccola cittadina. Così che la scelta, rimanendo in uno schema logico dal quale è impossibile venir fuori, per la borghesia della cittadina norvegese è fra l’accogliere Nagel e cambiare visione in base alle sue idee, oppure rifiutarlo, eliminarlo del tutto.

Essendo Nagel un ibrido tra le figure di alazon e pharmakos, il compimento della tragedia è l’auto-eliminazione in preda al delirio del proprio naufragio: il suicidio per annegamento.

Misteri

Nagel arriva a togliersi la vita in preda a un delirio inevitabile.

Nonostante la sua fissazione filosofica, ideale, lontana e astratta, non può fare a meno dei suoi istinti umani: l’attrazione irreprimibile per una donna, la bellissima Dagny Kielland, crea in lui una ulteriore catastrofe emotiva, facendolo passare dal paradiso di una notte passata insieme a chiacchierare nel bosco, all’inferno dell’indifferenza e dell’odio per un bacio letteralmente rubato con la forza, contro la volontà della ragazza.

L’amore, per Nagel, è inevitabile; e d’altronde non è mai messo al bando dalle sue priorità. Fa parte di quei tratti essenziali dell’essere umano e la sua natura; tratti che Nagel non rinnega, e anzi antepone a qualsiasi altra cosa.

Ponendosi però così tanto al di fuori delle dinamiche sociali, da quel pirandelliano gioco delle maschere di cui anzi, coi suoi atteggiamenti stranianti e irridenti si fa addirittura beffe, Nagel è tagliato fuori persino dalle questioni di cuore, anch’esse regolate dal codice comportamentale di una borghesia sempre più asfissiante. «E del resto, che cosa ho in comune con gli uomini? Niente. Solo che questa dei grandi uomini è commedia, una buffonata, un inganno,» continua ad affermare in uno dei suoi lunghi monologhi itneriori. E continua: «Certamente, certamente, tutto è inganno. […] e tutti gli uomini e l’amore e la vita sono inganni.»

Se la razionalità è un falso mito, la logica è diabolica, se tutto, uomini e amore e vita sono degli inganni, a salvarsi non rimane nulla. Nemmeno la persona da cui queste convinzioni prendono a generarsi.

Eppure il sacrificio di Nagel, che visto da fuori potrebbe esser riassunto in poche righe di cronaca (l’arrivo di un eccentrico straniero che decide di ammazzarsi buttandosi in mare in preda alla follia), trova la sua ragion d’essere in quell’intramontabile esercizio critico e viscerale che l’uomo compie intorno alla propria esistenza; un’attività che ciclicamente prende in esame, grande o piccolo che sia, qualsiasi costrutto mentale, oggetto sociale; e lo smonta, anche disordinatamente, ma intuendo che vi è qualcosa sotto, dietro, al di là – c’è dell’altro: ed è un altro che ancora oggi, a più di cento anni di distanza dalla stesura del romanzo di Hamsun, viene raccontato; e questo altro, anch’esso, ancora oggi, non è che un nebbia fitta di misteri.