«Contropiano dalle cucine». Lotte pericolose

di Deborah Ardili

[segue da qui]

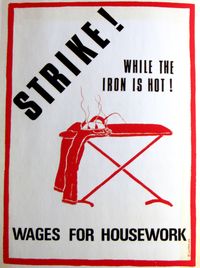

«Una lotta pericolosa», dunque, quella per il salario al lavoro domestico. Esattamente in questi termini si esprimevano, nel 1973, alcune donne del movimento femminista romano determinate a evidenziarne il carattere, a loro avviso, limitante e riduttivo. Pericolosa doveva apparire quella lotta agli occhi delle romane, in quanto essa «definisce in termini di lavoro un’attività che non può essere ritenuta tale», non avendo limiti di orario, né modalità precise di svolgimento. E pericolosamente distante dalle acquisizioni ideologiche del movimento rischiava di essere quella battaglia perché ― sempre a detta delle critiche — la richiesta di salario al lavoro domestico «non mette in discussione l’attuale rapporto di potere dell’uomo sulla donna e tutta la base ideologica su cui tale rapporto si fonda, ma ne fa semplicemente una questione di discriminazione economica e di lavoro non pagato». Dopo aver sollevato pesanti dubbi sulle credenziali autonome della richiesta di salario al lavoro domestico, l’affondo proseguiva affermando la necessità di invertire la rotta della battaglia, riorientandola verso la conquista di una maggiore autonomia economica da conseguire tramite il lavoro fuori casa:

Se si tratta di una mobilitazione fine a se stessa dobbiamo tenere presente che non sarebbe una lotta veramente autonoma in quanto avrebbe gli uomini come intermediari perché sono quelli direttamente a contatto con la produzione di valori di scambio, sostenitori possibili di questa lotta in quanto non mette in discussione il loro ruolo di beneficiari di tutta una serie di privilegi ad esso connessi. Noi riteniamo fondamentale per la liberazione delle donne e di tutta la società la lotta contro l’ideologia patriarcale e borghese della famiglia affinché esse comincino a rifiutare il matrimonio e la conquista di una piena autonomia [sic]. Una massiccia richiesta di posti di lavoro per tutte le donne che oggi rispondono al ruolo di casalinghe va contro il sistema che non può rinunciare al lavoro gratuito della casa [Movimento Femminista Romano 1976: 108-09].

Alle spalle di questa convinzione operava un ragionamento che si potrebbe sintetizzare come segue. Una massiccia richiesta di posti di lavoro per tutte le donne avrebbe ― se soddisfatta — creato le condizioni per la conquista dell’indipendenza economica, costringendo contestualmente il «sistema» a ristrutturarsi per far fronte alla liberazione di tempo così ottenuta: in parte esternalizzando il lavoro gratuito della casa tramite l’erogazione di servizi sociali, in parte alleviando il peso della quota di lavoro casalingo non socializzabile attraverso una dotazione tecnologica più avanzata. È a questo genere di previsioni ― abbracciate anche da Lopate — che Cox e Federici rispondono, ricordando che nei paesi a capitalismo avanzato scuole, asili e televisioni non hanno liberato tempo per le donne, ma soltanto tempo per altro lavoro [Federici 1975: 51].

Quanto al problema dell’autonomia politica, vedremo più avanti quale concreto tipo di «sostegno» da parte maschile la richiesta di salario si stesse conquistando nel momento in cui queste critiche venivano sollevate. E verificheremo pure se quello di casalinga sia da intendere come un ruolo a cui alcune donne (quelle «di casa») rispondono e altre (le «emancipate») no, o non invece come un flusso di lavoro nascosto che crea e reitera nel tempo un’aspettativa di genere rivolta a tutte.

Per ora preme sottolineare come la replica di Cox e Federici, avviata da un chiarimento circa la differenza concettuale tra «paga» (espressione monetaria) e «salario» (espressione di un rapporto di potere), ricapitoli per l’essenziale l’analisi del lavoro riproduttivo non retribuito articolata nel contesto del femminismo autonomo degli anni Settanta. Intanto, una scossa al common sense: centrale, ai fini dell’analisi e della proposta politica delle femministe del salario, è la circostanza per cui il lavoro domestico non si riduce a una lista di attività noiose ma ineludibili, per lo più iniquamente ripartite tra i membri del nucleo familiare, confinate dentro le mura di casa. Una sommatoria di questo tipo affiderebbe la chiave di comprensione del lavoro domestico al carattere privato e, per così dire, alla lega vile delle mansioni che lo compongono, senza riuscire a spiegare per quale motivo il carico si distribuisca sulle donne in maniera tanto schiacciante. Peggio ancora, in questo modo si porebbe arrivare a invocare la qualità intrinseca di tali mansioni per spiegare la ricorrenza dell’associazione che le assegna al femminile. Occorre pertanto rendersi conto ― scrivono Cox e Federici ― che il lavoro domestico «è molto più che pulire la casa». Il lavoro domestico è

servire i lavoratori salariati fisicamente, emotivamente, sessualmente, fare in modo che giorno dopo giorno siano pronti per il lavoro. È prendersi cura dei nostri bambini — i futuri lavoratori ― assistendoli dalla nascita per tutti gli anni della scuola, assicurandoci che si comportino come ci si aspetta che si comportino nella società capitalistica. Questo significa che dietro ogni fabbrica, scuola, ufficio, miniera c’è il lavoro nascosto di milioni di donne che hanno consumato la propria vita e il proprio lavoro per produrre la forza lavoro occupata in queste fabbriche, scuole, uffici o miniere [Federici 1975: 50].

Che cosa aggiungono queste righe alla definizione “ingenua” di lavoro domestico? In primo luogo, precisano che «lavoro domestico» non è il nome da dare all’attività svolta da ogni essere umano per il fatto stesso di vivere, di avere dei bisogni e di dover far fronte alla vulnerabilità della propria condizione. Sbaglieremmo cioè a credere di poter esaurire la definizione di lavoro domestico collegandola genericamente, con le parole di Hannah Arendt, «all’interminabile lotta contro i processi di sviluppo e deperimento attraverso i quali la natura invade sempre il mondo artificiale dall’uomo, minacciando la durevolezza del mondo e la sua disponibilità per l’uso umano» [Arendt 1958: 71]. Se l’analisi dovesse arrestarsi a questo livello di astrazione, parlare di «lavoro» piuttosto che di «ricambio organico», di «attività vitale» o di «riproduzione» pura e semplice sarebbe sostanzialmente indifferente. Quale che sia il sinonimo prescelto, ci si riferirebbe pur sempre a un’attività che vede una soggettività sessualmente indifferenziata impegnata a ricostituire se stessa reagendo all’inevitabile usura del tempo.

Diversamente stanno le cose una volta registrato che la caratteristica saliente della prestazione domestica consiste nel «servire» i lavoratori salariati, nel «prendersi cura» dei figli, nel rimettere in moto ogni giorno il ciclo economico e sociale assicurando il reintegro della forza-lavoro: nel non potere insomma essere riferita al soggetto che la effettua senza passare attraverso la mediazione di chi, direttamente e indirettamente, ne trae profitto.

Decisivo allora, ai fini della concettualizzazione del lavoro domestico, non è il carattere intrinseco delle attività in cui esso si esplica, siano queste fisiche, emotive o sessuali. Decisivo è semmai il fatto che tali attività abbiano luogo sullo sfondo di un rapporto sociale, in relazione asimmetrica con un’altra soggettività. E da dove deriva l’asimmetria sociale di cui «lavoro domestico» è il nome? Di più: da dove proviene l’incapacità stessa di riconoscerla e nominarla in maniera appropriata?

È alla gratuità del lavoro domestico che occorre guardare per capire quale mistificazione faccia sì che una funzione sociale tanto irrinunciabile per i suoi beneficiari venga puntualmente riferita dagli stessi all’ambito dell’improduttivo, rimessa alla gratuità della sfera privata, ridotta al novero delle disposizioni soggettive, negoziata sulla base falsamente oggettiva della disponibilità di tempo. Di qui la strategia del «salario al lavoro domestico», finalizzata a restituire visibilità al margine esterno a cui il ciclo mercantile della produzione sociale deve continuamente attingere, e che al tempo stesso deve continuamente rinnegare, per procedere indisturbata. Di qui la possibilità di rendere visibile la femminilità come effetto di un lavoro misconosciuto, anziché come destino biologico. E sempre di qui la risposta delle femministe del salario alle certezze delle emancipazioniste determinate a puntare tutto su una maggiore integrazione economica e sociale delle donne, senza attaccare le radici del ruolo:

La mancanza di salario per il lavoro che facciamo in casa è stata anche la principale causa della nostra debolezza sul mercato del lavoro salariato. I datori di lavoro sanno che siamo abituate a lavorare per niente e che abbiamo un tale bisogno di avere soldi nostri che possono assumerci a un prezzo molto basso. E siccome donna è diventato sinonimo di casalinga, dovunque andiamo ci portiamo dietro questa identità e le “attitudini domestiche” che abbiamo acquisito fin dalla nascita. È per questo che l’occupazione femminile è spesso un’estensione del lavoro domestico, e la nostra via al salario ci conduce spesso ad altro lavoro di cura. Il fatto che il lavoro domestico non sia retribuito dà a questa condizione, che è imposta socialmente, un’apparenza di naturalezza (la femminilità) che ci influenza dovunque andiamo [Federici 1975: 54].

In riferimento alla rivendicazione salariale, viene ribadita la crucialità di un punto connesso alla necessità di denunciare l’assegnazione femminile al lavoro domestico, anziché di intestarsela come principio di autovalorizzazione da premiare con una gratifica alla produttività:

‘Salario al lavoro domestico’ significa che il capitale dovrà pagare per l’enorme quantità di servizi sociali che attualmente ricadono sulle nostre spalle. Ma la cosa più importante è che chiedere salario per il lavoro domestico significa rifiutare di accettare questo lavoro come destino biologico. E questa è una condizione indispensabile per la nostra lotta. Niente, infatti, è stato tanto efficace nell’istituzionalizzare il nostro lavoro gratuito, la famiglia, e la nostra dipendenza dagli uomini, quanto il fatto che il nostro lavoro è sempre stato pagato non con un salario ma con l’ “amore” [Federici 1975: 58].

Qui sta il nodo: la precedenza del politico sull’economico, il primato dell’agire sul beneficiare di risultati concepiti indipendentemente dai movimenti che potrebbero produrli. In altri termini: se l’aspetto più importante della richiesta di salario consiste nel prendersi a forza il tempo per la battaglia finalizzata a garantirselo; se ad essere decisivo è il gesto collettivo che interrompe il ciclo, mandando in frantumi la parvenza di naturalezza che impone di misconoscere la prestazione domestica come lavoro subordinato per riaffermarla come disposizione interiore preesistente alla norma sociale che la istituisce; se tutto questo è vero, ne discende che i rilievi avanzati a partire dal punto di vista della «paga» versata per continuare a svolgere i compiti di sempre mancano clamorosamente il bersaglio. Lo mancano, perché muovono dal presupposto che sia possibile strappare quei soldi allo Stato senza mettere in crisi i rapporti familiari e sessuali che istituzionalizzano, disciplinano e «naturalizzano» l’erogazione di lavoro gratuito. E lo mancano perché, tramite il riferimento a una battaglia ideologica di cui non colgono appieno il versante materiale, finiscono ― nonostante i migliori propositi dichiarati ― per abbracciare il paradosso di una politica femminista orientata a governare i propri effetti in modo che nulla di essenziale nella vita e nel modo di organizzarla cambi. È invece a quest’altezza, secondo le femministe del salario, che va individuato e aggredito quel nesso profondamente normante tra lavoro non retribuito, istituzionalizzazione del ruolo e sopravvivenza simbolica che una battaglia tutta centrata sul piano delle coscienze rischia invece di smarrire. Come sciogliere quel nodo, senza creare contestualmente le condizioni per una dimostrazione vivente della possibilità di sovvertire la norma?

Ma perché milioni di casalinghe non riescono a rifiutare o non vogliono rifiutare il lavoro domestico? Nostro compito è cercare di capire il perché di questo comportamento tenendo ben presente che le donne hanno sempre fatto bene i conti per la loro sopravvivenza. A questo proposito è opportuno demistificare un’opinione corrente presso alcune donne del Movimento: cioè che le donne in generale si sposano, fanno il lavoro domestico, fanno i figli, perché non hanno ancora preso coscienza del ruolo che è stato loro imposto, del loro sfruttamento e della loro oppressione. Queste donne del Movimento ne deducono che compito del Movimento è dare battaglia su questa ideologia e far prendere coscienza anche alle altre donne del loro ruolo. Da qui a costruire un «contro-ruolo», e poi cercare di imporlo alle altre donne, il passo è breve. Solo che questa sarebbe un’ennesima violenza contro le donne stesse. Ma il problema, dal nostro punto di vista, non è quello di combattere un’ideologia e costruirne un’altra. Il problema è quello di costruire un’alternativa materiale in base alla quale le donne possano fare «altri conti». […] Non esiste lavoro più istituzionalizzato di quello domestico e conseguentemente non esiste ruolo più istituzionalizzato di quello femminile. Proprio perché il lavoro domestico non è mai stato scambiato con un salario, le lotte su tutte le condizioni del lavoro domestico, private della base materiale indispensabile, la lotta sulla retribuzione, sono state più deboli. Conseguentemente noi donne siamo state straordinariamente congelate, istituzionalizzate, nella condizione di lavoratrici domestiche. Quante volte abbiamo detto, noi come tutte le femministe, che l’ideologia corrente vorrebbe far passare la donna non come una persona, ma solo come un ruolo, come un’istituzione? E quante volte però abbiamo ribadito che i padroni, per costruire questa ideologia, hanno dovuto negare anzitutto il lavoro domestico come lavoro contrabbandandolo come missione o espressione d’amore? [Collettivo Internazionale Femminista 1975: 25-27].

Si arriva in questo modo alla questione delle credenziali antipatriarcali di una posizione spesso giudicata troppo sbilanciata sul versante dell’anticapitalismo per potersi fare realmente carico dell’istanza femminista. Per quanto oggi si tenda a passare questo aspetto in cavalleria, sembra difficile negare l’effetto dirompente della riduzione dell’amore a rapporto sociale ― come si legge in un altro documento dell’epoca ― «tra uno che ha potere e una che non ce l’ha» [Lotta Femminista 1973: 27]. Frontalmente opposta all’immagine pacificante ― suggerita molti anni più tardi da Pierre Bourdieu ne Il dominio maschile — di «tregua miracolosa in cui il dominio sembra dominato, o meglio annullato» [Bourdieu 1998: 127], la cognizione dell’amore messa in campo dalle donne del salario era di quelle fatte per spiazzare l’endorsement di femministi maldestri e forare la superficie delle apparenze a prima vista più indubitabili.

Se già le femministe radicali statunitensi e Carla Lonzi avevano scandagliato in lungo e in largo il terreno della soggezione sessuale trainata dall’invito all’amore, screditando senza riserve «il mito della bontà arcaica della coppia e dei relativi ruoli» [Lonzi 1971; Firestone 1970], qui si arrivava a reinscrivere l’intero arco dell’addestramento all’amore eterosessuale nella prosa gelida del lavoro e, parallelamente, a interpretare l’omosessualità come «il più grosso tentativo a livello di massa di svincolare sessualità e potere» [Dalla Costa 1972: 47]. Più che demolire l’alone ideologico associato all’amore eterosessuale a partire dalla rivendicazione di un piacere sessuale non complementare (tutto sommato riconquistabile senza grossi sconquassi dell’istituto familiare), se ne evidenziava la funzione a un tempo occultante e produttiva. Scrive un’altra militante del salario al lavoro domestico, nel testo che affronta più diffusamente la questione:

Abbiamo detto che tale necessità di soddisfare i bisogni altrui per arrivare a soddisfare i propri è stata mistificata agli occhi della donna come “amore”, perché è una specifica ideologia dell’amore che il capitale ha fondato e sostiene per giustificare il lavoro gratuito. E per quanto qui ci interessa, potremmo sinteticamente definirla come l’ideologia del lavoro domestico quale “lavoro d’amore”. È l’ “amore” prima di tutto e non il lavoro che dichiaratamente la donna con il contratto matrimoniale si impegna a dare all’uomo. Le cure assistenziali che vengono menzionate nella formula stessa del contratto matrimoniale – molto simile in tutti i paesi a capitalismo avanzato dalla seconda metà dell’ottocento in poi – appaiono così come corollario conseguente dell’amore, una conseguente espressione amorosa, anziché un obbligo di lavoro preciso quale oggetto primario del contratto. La mistificazione giunge al punto che si parla anche di uno scambio “vicendevole” di amore, nascondendo dietro l’immagine di uno scambio paritario il fatto che l’uomo acquista la forza-lavoro della donna come sua operaia [Dalla Costa 1978: 18-19].

E precisa:

Il lavoro domestico in quanto “lavoro d’amore” non potrà essere nelle sue mansioni che infinito, un continuum di lavoro. Da questo per la donna deriva che, a differenza dello schiavo e del lavoratore libero, non c’è separazione tra “tempo di lavoro” e “tempo libero” […] e conseguentemente ogni luogo per una donna è luogo di lavoro [Dalla Costa 1978: 24].

Occorre tenere presenti queste formulazioni per rendersi di quali resistenze sottaciute potessero celarsi dietro a considerazioni “contabili” relative alla praticabilità dell’obiettivo. Non per nulla la risposta di Cox e Federici alle osservazioni di un’interlocutrice ansiosa di riportare l’analisi verso zone più rassicuranti e di ricordare a tutte che «la cosa essenziale è che siamo un sesso» dotato di qualità specifiche «necessariamente inerenti a questa caratteristica», suona così: «Chi può dire chi siamo? Tutto quello che oggi possiamo dire è che cosa non siamo, nella misura in cui con la nostra lotta conquistiamo il potere di spezzare l’identità sociale che ci è stata imposta» [Federici 1975: 54].

[continua]

I commenti a questo post sono chiusi

[…] segue da qui […]